-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

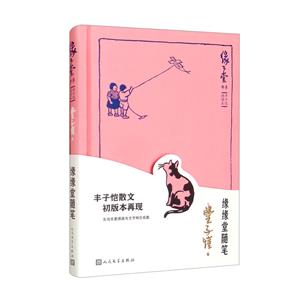

緣緣堂隨筆 版權信息

- ISBN:9787020103737

- 條形碼:9787020103737 ; 978-7-02-010373-7

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

緣緣堂隨筆 本書特色

廣告語: 豐子愷散文初版本再現 幽默文字與風趣水墨漫畫的相映成趣 原汁原味的“緣緣堂” 版本說明 1926年,弘一法師云游經過上海,來到豐子愷家中探望。豐子愷請弘一法師為自己的住所取名,弘一法師讓豐子愷在小方紙上寫了許多他所喜歡而可以互相搭配的文字,團成許多小紙球,撒在釋迦牟尼畫像前的供桌上,拿兩次鬮,拆開來都是“緣”字,遂名寓所為“緣緣堂”。緣緣堂并沒有廳堂,是一個象征性的名稱,以后豐子愷每遷居哪里,橫披便掛在哪里,一直到1933年在故鄉石門灣造成像樣的宅院,給緣緣堂賦予真的形。 因為有弘一法師為豐子愷的寓所緣緣堂命名,所以豐先生稱緣緣堂為“靈的存在”,而那些冠以緣緣堂的隨筆,由此也充滿睿智與靈氣,這正應了郁達夫對于緣緣堂隨筆的評價:“人家只曉得他的漫畫入神,殊不知他的散文,清幽玄妙,靈達處反遠出在他的畫筆之上。” 本次出版的“緣緣堂書系·豐子愷插圖本”包含《緣緣堂隨筆》《緣緣堂再筆》《緣緣堂續筆》《緣緣堂新筆》《緣緣堂·車廂社會》《緣緣堂·隨筆二十篇》六本散文集,每篇散文皆為豐子愷在緣緣堂時期創作。 豐子愷的緣緣堂系列作品在歷年的出版過程中多次被拆分組合,形成各樣版本的文集。本書系的文集皆采用初版本的篇目,且配上大量豐子愷在緣緣堂時期創作的漫畫,還給讀者一份原汁原味的“緣緣堂”。 名家評論: 我們都愛你的漫畫有詩意;一幅幅的漫畫,就如一首首的小詩——帶核兒的小詩。你將詩的世界東一鱗西一爪地揭露出來,我們這就像吃橄欖似的,老覺著那味兒。 ——朱自清 一片片的落英,都含蓄著人間的情味。——俞平伯 我的腦子里有一個“豐先生”的形象:一個與人無爭、無所不愛、一顆純潔無垢的孩子的心。——巴金

緣緣堂隨筆 內容簡介

近來我的心為四事所占據了:天上的神明與星辰,人間的藝術與兒童。這小燕子似的一群兒女,是在人世間與我因緣非常深的兒童,他們在我心中占有與神明、星辰、藝術同等的地位。 1926年秋冬時節,弘一法師云游經過上海,在豐子愷家中小住。豐子愷請恩師為他的新住宅取名,弘一法師讓豐子愷寫自己喜歡而又能搭配成詞的字,揉成團,放在釋迦牟尼像前,再讓他去抓鬮。結果豐子愷第1次抓了一個“緣”字,第二次還是一個“緣”字,弘一法師說:“好了,就叫‘緣緣堂’!” 緣緣堂是一個象征性的名稱,一直到1933年豐子愷在故鄉石門灣造成像樣的宅院,緣緣堂才被賦予真形。因為有弘一法師的命名,所以豐先生稱緣緣堂為“靈的存在”,而那些冠以“緣緣堂”的隨筆,由此也充滿睿智與靈氣。

緣緣堂隨筆 目錄

漸

立達五周年紀念感想

自然

顏面

兒女

閑居

從孩子得到的啟示

天的文學

東京某晚的事

樓板

姓

憶兒時

華瞻的日記

阿難

晨夢

藝術三昧

緣

大帳簿

秋

緣緣堂隨筆 節選

《緣緣堂隨筆》: 吃飯的時候,一顆飯粒從碗中翻落在我的衣襟上。我顧視這顆飯粒,不想則已,一想又惹起一大篇的疑惑與悲哀來:不知哪一天哪一個農夫在哪一處田里種下一批稻,就中有一株稻穗上結著煮成這顆飯粒的谷。這粒谷又不知經過了誰的刈、誰的磨、誰的舂、誰的糶,而到了我們的家里,現在煮成飯粒,而落在我的衣襟上。這種疑問都可以有確實的答案;然而除了這顆飯粒自己曉得以外,世間沒有一個人能調查,回答。袋里摸出來一把銅板,分明個個有復雜而悠長的歷史。鈔票與銀洋經過人手,有時還被打一個印;但銅板的經歷完全沒有痕跡可尋。它們之中,有的曾為街頭的乞丐的哀愿的目的物,有的曾為勞動者的血汗的代價,有的曾經換得一碗粥,救濟一個餓夫的饑腸,有的曾經變成一粒糖,塞住一個小孩的啼哭,有的曾經參與在盜賊的贓物中,有的曾經安眠在富翁的大腹邊,有的曾經安閑地隱居在毛廁的底里,有的曾經忙碌地兼備上述的一切的經歷。且就中又有的恐怕不是初次到我的袋中,也未可知。這些銅板倘會說話,我一定要尊它們為上客,恭聽它們歷述其漫游的故事。倘然它們會紀錄,一定每個銅板可著一冊比《魯濱遜飄流記》更奇離的奇書。但它們都像死也不肯招供的犯人,其心中分明秘藏著案件的是非曲直的實情,然而死也不肯泄漏它們的秘密。 現在我已行年三十,做了半世的人,那種疑惑與悲哀在我胸中,分量日漸增多;但刺激日漸淡薄,遠不及少年時代以前的新鮮而濃烈了。這是我用功的結果。因為我參考大眾的態度,看他們似乎全然不想起這類的事,飯吃在肚里,錢進入袋里,就天下太平,夢也不做一個。這在生活上的確大有實益,我就拼命以大眾為師,學習他們的幸福。學到現在三十歲,還沒有畢業。所學得的,只是那種疑惑與悲哀的刺激淡薄了一點,然其分量仍是跟了我的經歷而日漸增多。我每逢辭去一個旅館,無論其房間何等壞,臭蟲何等多,臨去的時候總要低徊一下子,想起“我有否再住這房間的一日?”又慨嘆“這是永遠的訣別了!”每逢下火車,無論這旅行何等勞苦,鄰座的人何等可厭,臨走的時候總要發生一種特殊的感想:“我有否再和這人同座的一日?恐怕是對他永訣了!”但這等感想的出現非常短促而又模糊,像飛鳥的黑影在池上掠過一般,真不過數秒間在我心頭一閃,過后就全無其事。我究竟已有了學習的功夫了。然而這也全靠在老師——大眾——面前,方始可能。一旦不見了老師,而離群索居的時候,我的故態依然復萌。現在正是其時:春風從窗中送進一片白桃花的花瓣來,落在我的原稿紙上。這分明是從我家的院子里的白桃花樹上吹下來的,然而有誰知道它本來生在哪一枝頭的哪一朵花上呢?窗前地上白雪一般的無數的花瓣,分明各有其故枝與故萼,誰能一一調查其出處,使它們重歸其故萼呢?疑惑與悲哀又來襲擊我的心了。 總之,我從幼時直到現在,那種疑惑與悲哀不絕地襲擊我的心,始終不能解除。我的年紀越大,知識越富,它的襲擊的力也越大。大眾的榜樣的壓迫越嚴,它的反動也越強。倘一一記述我三十年來所經驗的此種疑惑與悲哀的事例,其卷帙一定可同《四庫全書》《大藏經》爭多。然而也只限于我一個人在三十年的短時間中的經驗;較之宇宙之大,世界之廣,物類之繁,事變之多,我所經驗的真不啻恒河中的一粒細沙。 ……

緣緣堂隨筆 作者簡介

豐子愷(1898-1975),浙江桐鄉人,原名豐潤,后改為子愷,筆名TK,中國現代畫家、散文家、音樂和美術教育家。早年曾師從李叔同學習繪畫、音樂,以中西融合畫法創作漫畫以及散文而著名。著有《緣緣堂隨筆》《車廂社會》《率真集》等散文集,亦有《子愷漫畫》《護生畫集》等漫畫作品。

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

朝聞道

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

巴金-再思錄

- >

煙與鏡

- >

二體千字文

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

山海經