-

>

道德經說什么

-

>

電商勇氣三部曲:被討厭的勇氣+幸福的勇氣+不完美的勇氣2

-

>

新時期宗教工作與管理

-

>

帛書道德經

-

>

傳習錄

-

>

齊奧朗作品·苦論

-

>

無障礙閱讀典藏版:莊子全書

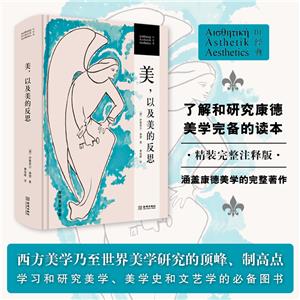

美,以及美的反思(精裝) 版權信息

- ISBN:9787515524412

- 條形碼:9787515524412 ; 978-7-5155-2441-2

- 裝幀:精裝

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

美,以及美的反思(精裝) 本書特色

★經典美學著作數次再版,呈現康德美學完整內涵。遵循康德美學萌生、發展、成熟及理論體系構成等內在脈絡,探明康德美學思想的發源地和*后歸宿。

★康德美學研究的核心是主體能力,而非外在的審美對象。在美學上,康德從主體出發又回歸主體,他研究的是審美愉快的特殊性質,研究的是鑒賞活動的內在心理機制,研究的是鑒賞活動與人類本性(自由)的關系,研究的是鑒賞判斷的先驗證據。他反復強調“任何客觀的鑒賞原理都是不可能的”“美,不涉及被認識的東西”“鑒賞的真正根源不在客觀事物,而在于內在情感的形式”。當下,文化藝術領域爭論不斷的熱門話題,無非圍繞美是否具有絕對客觀的標準展開,康德美學依然能給予當下的每一個人帶來啟發。

★任何一位有志于學習和研究哲學、美學、文藝學的人可從本書中學到康德的學風、文風,鍛煉并掌握思辨和分析哲學的基本功,并養成習慣。為了訓練和提高學術能力,本書亦可作為一份可用的參考資料。

★譯本權威,語言通曉,注釋嚴謹、翔實,普通人也能懂的康德美學讀本。

美,以及美的反思(精裝) 內容簡介

遵循康德美學萌生、發展、成熟及理論體系構成等內在脈絡,本譯著涵蓋了康德美學的完整著作:《對美感和崇高感的觀察》《〈對美感和崇高感的觀察〉反思錄》《實用人類學(節選)》《“人類學”反思錄》《“邏輯學”反思錄》《〈判斷力批判〉**導論》《判斷力批判》。

康德美學是西方古典美學通向現代美學的一座橋梁,是西方美學發展歷史上的一個重要轉折點,影響深遠。譯者曹俊峰出自蔣孔陽先生門下,畢生研究康德美學,德文造詣頗深,兼通俄文、英文。他根據普魯士王家科學院版《康德全集》編譯本書,并參照俄文版及英文版,做了大量譯注工作,保證了譯本的準確性、學術性與權威性,使本書成為了解和研究康德美學完備的讀本。

美,以及美的反思(精裝)美,以及美的反思(精裝) 前言

再版序

這本譯文集出版于18年之前,2013年再版,此為第三版,作為編譯者本人當然很高興,這要感謝中圖網·七樓書店的各位編輯,他們“不埋沒一本好書,不錯過一個愛書人”的精神令人崇敬,譯者在此亦當深表謝忱。關于翻譯本書的緣起以及迻譯的具體情況,原北京師范大學出版社總編輯馬新國先生為本書所寫的“序言”和筆者的“譯者前言”中已說得很清楚,茲不贅述。但譯者想趁此機會向讀者交代幾個與康德美學相關的理論問題,因為閱讀此書的主要是研究美學、文藝學、西方美學史或專攻康德哲學的大學本科生、研究生、高校教師及其他愛好者,為了幫助這些讀者抓住要領,譯者愿意把偶然所得的一點粗淺體會敬獻于大家面前,一則供批評指教,二則或可有些許引玉之效,三則亦可權充導讀。

美,以及美的反思(精裝) 目錄

再版序

譯者前言

序言:為什么要重譯出版康德美學著作

對美感和崇高感的觀察

**章 關于崇高感和美感的不同對象

第二章 關于人的崇高和美的特性

第三章 關于男人和女人在崇高和美上的區別

第四章 關于分別建立在崇高感和美感之上的民族特性

《對美感和崇高感的觀察》反思錄

實用人類學(節選)

“人類學”反思錄

論美感

關于鑒賞

“邏輯學”反思錄

《判斷力批判》**導論

判斷力批判

序言

導論

上卷 審美判斷力的批判

**部分 審美判斷力的分析

第二部分 審美判斷力的辯證論

下卷 目的論判斷力的批判

**部分 目的論判斷力的分析論

第二部分 目的論判斷力的辯證論

附錄:目的論的判斷力的方法論

美,以及美的反思(精裝) 作者簡介

【作者】伊曼努爾•康德(Immanuel Kant,1724.4.22—1804.2.12),德國哲學家,德國古典哲學的創始人,德國古典美學的奠基者,對現代歐洲具重要影響的思想家。康德所著《純粹理性批判》、《實踐理性批判》和《判斷力批判》,被稱為“三大《批判》”,分別探討了認識論、倫理學以及美學,構成一個完整的康德哲學體系。

【譯者】曹俊峰,1939年出生于黑龍江省延壽縣。復旦大學中文系畢業,曾師從蔣孔陽學習西方美學。后于黑龍江省社科院文學所工作,從事文藝理論和美學方面的研究工作。著有《康德美學引論》《元美學導論》,參與撰寫《西方美學通史》(蔣孔陽主編)第四卷,在各類學術期刊發表多篇論文。

- >

隨園食單

- >

唐代進士錄

- >

自卑與超越

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

詩經-先民的歌唱

- >

姑媽的寶刀

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述