-

>

道德經說什么

-

>

電商勇氣三部曲:被討厭的勇氣+幸福的勇氣+不完美的勇氣2

-

>

新時期宗教工作與管理

-

>

帛書道德經

-

>

傳習錄

-

>

齊奧朗作品·苦論

-

>

無障礙閱讀典藏版:莊子全書

美,以及美的反思(普通本) 版權信息

- ISBN:9787515524412

- 條形碼:9787515524412 ; 978-7-5155-2441-2

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

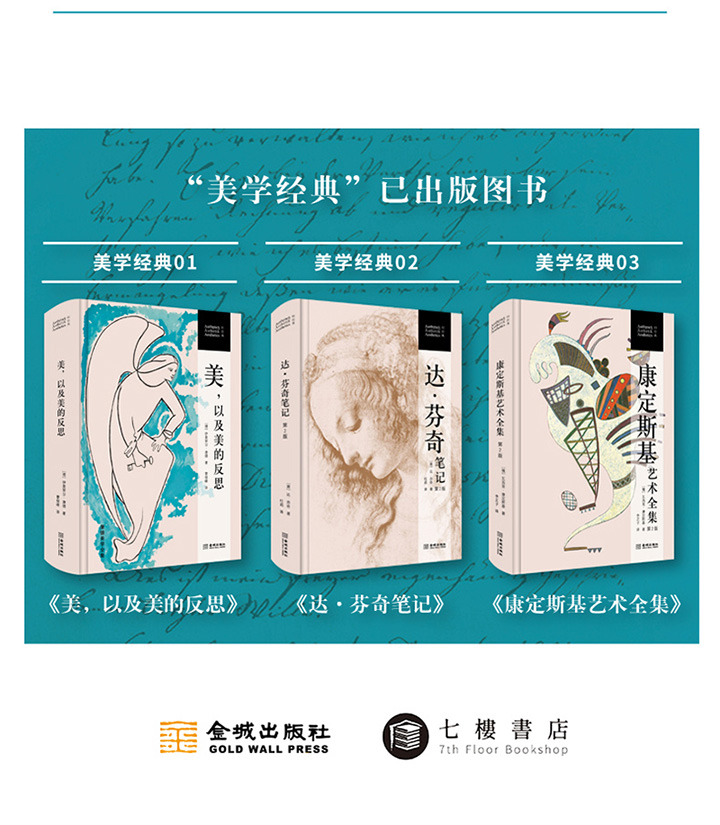

美,以及美的反思(普通本) 本書特色

經典美學著作數次再版,呈現康德美學完整內涵。遵循康德美學萌生、發展、成熟及理論體系構成等內在脈絡,探明康德美學思想的發源地和*后歸宿。

康德美學研究的核心是主體能力,而非外在的審美對象。在美學上,康德從主體出發又回歸主體,他研究的是審美愉快的特殊性質,研究的是鑒賞活動的內在心理機制,研究的是鑒賞活動與人類本性(自由)的關系,研究的是鑒賞判斷的先驗證據。他反復強調“任何客觀的鑒賞原理都是不可能的”“美,不涉及被認識的東西”“鑒賞的真正根源不在客觀事物,而在于內在情感的形式”。當下,文化藝術領域爭論不斷的熱門話題,無非圍繞美是否具有絕對客觀的標準展開,康德美學依然能給予當下的每一個人帶來啟發。

任何一位有志于學習和研究哲學、美學、文藝學的人可從本書中學到康德的學風、文風,鍛煉并掌握思辨和分析哲學的基本功,并養成習慣。為了訓練和提高學術能力,本書亦可作為一份可用的參考資料。

譯本權威,語言通曉,注釋嚴謹、翔實,普通人也能懂的康德美學讀本。

美,以及美的反思(普通本) 內容簡介

遵循康德美學萌生、發展、成熟及理論體系構成等內在脈絡,本譯著涵蓋了康德美學的完整著作:《對美感和崇高感的觀察》《〈對美感和崇高感的觀察〉反思錄》《實用人類學(節選)》《“人類學”反思錄》《“邏輯學”反思錄》《〈判斷力批判〉**導論》《判斷力批判》。

康德美學是西方古典美學通向現代美學的一座橋梁,是西方美學發展歷史上的一個重要轉折點,影響深遠。譯者曹俊峰出自蔣孔陽先生門下,畢生研究康德美學,德文造詣頗深,兼通俄文、英文。他根據普魯士王家科學院版《康德全集》編譯本書,并參照俄文版及英文版,做了大量譯注工作,保證了譯本的準確性、學術性與權威性,使本書成為了解和研究康德美學完備的讀本。

美,以及美的反思(普通本)美,以及美的反思(普通本) 前言

再版序

這本譯文集出版于18年之前,2013年再版,此為第三版,作為編譯者本人當然很高興,這要感謝中圖網·七樓書店的各位編輯,他們“不埋沒一本好書,不錯過一個愛書人”的精神令人崇敬,譯者在此亦當深表謝忱。關于翻譯本書的緣起以及迻譯的具體情況,原北京師范大學出版社總編輯馬新國先生為本書所寫的“序言”和筆者的“譯者前言”中已說得很清楚,茲不贅述。但譯者想趁此機會向讀者交代幾個與康德美學相關的理論問題,因為閱讀此書的主要是研究美學、文藝學、西方美學史或專攻康德哲學的大學本科生、研究生、高校教師及其他愛好者,為了幫助這些讀者抓住要領,譯者愿意把偶然所得的一點粗淺體會敬獻于大家面前,一則供批評指教,二則或可有些許引玉之效,三則亦可權充導讀。

康德美學是西方美學乃至世界美學的一個頂峰,一個制高點,也可以說是學習和研究美學、美學史和文藝學的人必經的一個煉獄,未經這座八卦爐的三昧真火,就難得煉成火眼金睛,不僅在此領域中無從判定真理和謬誤,甚至可能連自己所說所寫究系何意也不甚了然,這是因為未經康德哲學這個煉獄,就有可能缺乏懷疑精神、批判精神、分析精神、識別矛盾的精神、追本溯源的精神、決不盲目的精神、理論上不容含糊的徹底精神(馬克思:“理論只要徹底,就能說服人。所謂徹底,就是抓住事物的根本……”)、獨立不依的精神,就可能滿足于理論上的一鍋糊涂粥。

那么,什么是康德美學著作中*為重要,同時又對我們具有啟發意義的問題呢?筆者認為主要有以下幾點。

一、關于鑒賞判斷的先天原理。康德三大《批判》都各有其根本問題和先天原理。《純粹理性批判》的根本問題是“先天綜合判斷如何可能”,康德為此提供的原理是:事物被分成現象和物自體兩個方面,現象通過感官提供認識的質料,主體能力(感性、知性、理性)提供認識形式(時空、概念和范疇),二者互相結合就構成了既有經驗內容又有普遍性和必然性的知識;《實踐理性批判》的根本問題是“先天的道德判斷如何可能”,其先天原理是:人有實踐理性,亦即自由意志,這種能力可先驗地為人的行為立法,制定道德法則,道德法則作為絕對命令能夠而且必須運用于人的行為,人類的道德就有了不可動搖的規范;《判斷力批判》的根本問題是“先驗的審美判斷是否可能、如何可能”,其先天原理就是自然的形式的合目的性。康德把先驗的目的論作為反思判斷力的先天原理提出來:審美的反思判斷力的先天原理是主觀而形式的合目的性,亦即無目的的合目的性;目的論的判斷力(《判斷力批判》下卷)的先天原理是客觀而實質的合目的性,也就是自然的合目的性(主要是有機界)。所以,目的論問題是第三個《批判》的拱心石,是全部論述的核心,是這部著作的深層底蘊,因此務必請讀者細心領會全書關于目的與合目的性的論述。就我所知,這一點常常被讀者朋友所忽略。我們應當清楚地意識到“美的分析”中的四個要點不是平等的,按其重要性排列起來,應該是:**,無目的的合目的性,因為這是鑒賞判斷的先天原理;第二,審美無利害;第三,鑒賞判斷具有無概念的普遍性;第四,鑒賞判斷具有無概念的必然性。

二、關于康德美學的起源。關于康德美學思想的由來,美學史界有一個普遍的看法:康德的美學理論是由批判哲學體系的需要而產生的。具體說來大約是這樣的:康德于1781年出版了經過12年悠久歲月的沉思而寫成的《純粹理性批判》,1788年出版了同樣經過多年醞釀的《實踐理性批判》,前者是批判的認識論,論述的是自然概念,目的是為數學和自然科學奠定哲學基礎;后者是批判的倫理學,論述的是自由概念,目的是為道德判斷制定不同于幸福主義和經驗主義的先驗的道德法則。這樣,在康德看來自然和自由這兩個領域的根本問題已被闡明,陷入困境的形而上學已得到拯救,但同時康德卻發現,在他的框架內,認識和倫理兩個領域各自獨立,似有鴻溝橫亙于其間,難以彌合;但哲學應該是統一體,分裂的狀態不應持續下去,必須找到一個中介把二者聯結起來。康德在解決這一問題時秉承當時歐洲哲學界的普遍看法,認為人的心靈機能有三種,即認識能力、愉快和不愉快的情感和欲求能力,與之對應的是知性、判斷力和理性,它們之間有固定的關系,認識能力和欲求能力處于兩端,愉快和不愉快的情感居中,能把認識和倫理連成一體,這樣從自然概念向自由概念的過渡就成為可能。前兩個《批判》已把認識和倫理問題搞清楚了,如果處于中間地位的判斷力的性質、功能、活動方式和先天原理也能得到透徹的認識,哲學的統一問題也就迎刃而解了,于是而有《判斷力批判》之作,康德美學即由此而來。這個看法因為出自康德本人的表述,已被視為美學史上的一個鐵案,似乎已無可置疑。但筆者認為即使康德自己的說法也未必不可動搖(康德曾認定自己的家族來自蘇格蘭,但經學者們多方考證,現已確定他的祖先并非蘇格蘭移民,而是波羅的海沿岸的原住民,就是一個著例),實際上這部譯文集中《對美感和崇高感的觀察》、《實用人類學》節選、《“人類學”反思錄》等無可辯駁地證明,康德美學萌生、發展、成熟于他對人類學問題的思考之中。在他的美學原理和基本結構已經定型,并已發現前兩個《批判》之間存在一條鴻溝之后,他才覺得有必要把批判哲學的整體聯系作為一個獨立的課題詳加論述,為此他寫出了《判斷力批判》的“**導論”,這篇“導論”是在他的美學體系已了然于胸但尚未落墨時先行寫出來的,它名為《判斷力批判》的“導論”,實際上卻是全部批判哲學的導言或緒論,它在時間上居后,但在學理邏輯上卻位于批判事業的開端。準確地說,這篇“導論”才是批判哲學各個部分的黏合劑、串聯線、扎桶箍。從這本譯文集中,我們完全可以看出人類學是康德美學的發源地,也是其*后的歸宿。這也提醒我們,在人類學范圍內,從人類學入手,以人的本質規定為根基,才有希望弄清審美問題。反之,如果從對象入手,一味盯住對象的形態、平衡、比例、對稱、和諧、鮮明、光滑、小巧、多樣統一、好的本質的突出表現等,必然漏洞百出,捉襟見肘。在此,筆者不由得想順便指出,馬克思的《1844年經濟學—哲學手稿》中有關審美的論述本質上就屬于人類學思想。18年前編譯本書時,筆者尚未明確地認識到這一點,故仍泥于舊說,這一點要請讀者明鑒,也懇請讀者原諒。

三、論述問題時能時刻做到嚴格區分,劃清界限。上文已涉及這個問題,這里再強調一下。哲學史上,有許多人喜歡籠籠統統、模模糊糊地討論問題,使用概念從不預先對其內涵和外延做出明確的規定,致使某些概念可以做出幾乎無限多樣的解釋,其外延幾乎可以大到無所不包。例如,我國古代哲學中的“道”字,就可做出物質性的解釋,也可做出精神性的解釋,又可做出半物質半精神性的解釋,而其*準確,也*讓人無話可說的詮解就是“大道清虛”,清虛者,空無之謂也。這樣的概念或語言在詩歌中可擴大想象空間,增加詩句的韻味,在宗教經典中可增加其神秘性,可*大限度地彌補教理、教義的漏洞,有助于更有力地控制信眾的精神。但在真正的哲學中,特別是在康德那種科學色彩很濃的哲學著作中,這類說不清道不明的詞語是萬萬不可用的。康德要求治學者必須在不同學科、不同領域之間劃清界限,必須認清自己所研究的是哪一領域,論述的是哪一類命題,使用的是哪一學科的術語,在特有的語境下這一術語的內涵和外延如何。康德的這些要求明顯地帶有分析哲學的意味,所以后來有人把康德視為分析哲學的鼻祖之一。康德在自己的著作中始終自覺地貫徹自己的這些主張。例如,在《判斷力批判》中,他就把單純的感官享受、純粹鑒賞的愉悅和善的愉快嚴格區分開來,而且是從有無利害、有無概念、有無普遍性、有無目的等多個層面逐一辨析,不容絲毫的混淆。再如,關于綠色在人身上所引起反應或者說人對綠色的感受他就清楚地區分為兩個層次,即綠色引起的感覺和綠色引起的情感,并指出二者具有本質的區別:前者是動物性的感官感覺,反映了對象的客觀性質,后者是人類獨有的情感反應,是純粹主觀的,所反映的不是對象的性質。還有,在《判斷力批判》第8節中,他在單稱的鑒賞判斷“我正在觀看的玫瑰是美的”和全稱判斷“玫瑰一般是美的”這兩個判斷之間做出本質的區分,指出前者是鑒賞判斷,后者是邏輯判斷(認識判斷)。我們看到,康德的全部著作都體現了這種精神,筆者認為這是每一個有志于學習和研究哲學、美學、文藝學的人都必須掌握的基本功,而且必須要養成這種習慣。千萬不要相信某些后現代主義者所鼓吹的“消解界限”之類的錯誤主張,因為一旦消解了學科、概念、命題、觀點之間的界限,全部人文科學也必將隨之消亡。實際上,學術中的各種界限也不可能被消解,即以“后現代主義”這個概念而論,它本身就永遠帶著揮之不去的界限,因為提出這個概念就是為了區別于現代主義,而區別就意味著界限,它如影隨形,消而不解。如果“后現代主義”與其他一切概念之間的界限真的被消解了,“后現代主義”一語還有意義嗎?所以筆者以為,做學問的人,特別是初登學術殿堂的莘莘學子,首先學習康德的學風、文風才是正路。為了訓練和提高學術能力,本書當是一份可用的參考材料。

四、還有一點我們必須時刻注意,那就是康德美學研究的核心是主體能力,不是外在的審美對象。這一點前面論及人類學時已約略提到,這里再稍做展開。康德的三大《批判》的對象是感性、知性、理性和判斷力,這些都是主體能力。康德自己反復說過,他所批判的不是對象,不是學理,不是體系,而是各種主體能力的性質、功能、活動方式及其先天原理。如本書各部分所表明的那樣,在美學上他也是從主體出發又回歸主體,他主要是研究主體的審美判斷力,也就是趣味,研究審美愉快的特殊性質,研究鑒賞活動的內在心理機制,研究鑒賞活動與人類本性(自由)的關系,研究鑒賞判斷的先驗根據。他從不在鑒賞對象上做文章,而是反復強調“任何客觀的鑒賞原理都是不可能的”,“鑒賞的原理是一般判斷力的主觀原理”,“(審美判斷)完全不是指向客體的”,“我們通過情感所判斷的根本不是事實本身”,“美不涉及被認識的東西”,“鑒賞的真正根源不在客觀事物,而在于內在情感的形式”,初看起來這些說法似乎有悖于常情常理,但如果有了一定的基礎知識,再仔細深入思考,就會看出真理在康德那一面。

*后,譯者深知,本書翻譯和注釋方面的缺點和錯誤在所難免,切盼海內同道和廣大讀者不吝賜教。

譯者

2021年11月9日于哈爾濱友蠹齋

美,以及美的反思(普通本) 目錄

譯者前言

序言:為什么要重譯出版康德美學著作

對美感和崇高感的觀察

**章 關于崇高感和美感的不同對象

第二章 關于人的崇高和美的特性

第三章 關于男人和女人在崇高和美上的區別

第四章 關于分別建立在崇高感和美感之上的民族特性

《對美感和崇高感的觀察》反思錄

實用人類學(節選)

“人類學”反思錄

論美感

關于鑒賞

“邏輯學”反思錄

《判斷力批判》**導論

判斷力批判

序言

導論

上卷 審美判斷力的批判

**部分 審美判斷力的分析

第二部分 審美判斷力的辯證論

下卷 目的論判斷力的批判

**部分 目的論判斷力的分析論

第二部分 目的論判斷力的辯證論

附錄:目的論的判斷力的方法論

美,以及美的反思(普通本) 節選

關于鑒賞

因其存在而使人愉快的東西,因而也使人感興趣的東西,不管它從何而來,是令人滿意的,令人快樂的。沒有任何利害關系卻使人愉快的東西是美的。令人感興趣的東西,只要它由主體而來,或者被視為由于主體才可能的東西,是善的。

由客觀根源使人愉快但并非通過概念使人愉快的東西是美的。它必須先驗地使人愉快,因為否則它就不能必然地被別人當作美的東西來接受。這里沒有經驗原理,也沒有先驗的法則。

(1)在感覺中使人愉快的——舒適;

(2)在反思中使人愉快的——美:直接的;

(3)在概念中使人愉快的——善:間接的或直接的。

理性對于想象力的全部力量的優越性,這是人們所感受到的。

990.我放棄如下榮譽:處理極為棘手的關系到(需要)天才的問題。我只能學究式地嚴格按規律和法則來解決它。如果說在這方面堅持不懈的努力和謹慎小心的工作方式竟然獲得成功,那么把那種工作方式與崇高的精神沖動結合起來,同時使干癟原理的應用靈活起來的任務就仍然有待于真正的天才(不是那些專干無中生有的勾當的人)。

詩藝本來就是精神的生機勃發。含有詩意的口才就是真正的雄辯術;否則那就是修辭學或者……(句子到此中斷)

991.如果雄辯術在一個民族中達到很高的水平,這個民族就得衰落,因為它已被假象所迷惑。用詞樸素的演說就已經顯示出欺騙而不是證明和勸說。

音樂和詩只能通過想象和悅耳的聲音來打動人。

雄辯術試圖借助于感性的假象來征服(聽眾的)理智。詩只使感性愉悅,不過問知性。

口才出眾,善于辭令,雄辯術。**種是語言表達中思想的外衣所具有的華麗;第二種是語言表達中思想的外衣所具有的令人舒適的特性;第三種則兼而有之。雄辯術與前兩種并不一致。善于辭令而又有理有據是較好的。

音樂、詩、雄辯術都有欺騙和取悅感官的力量,因為它們是使感官離開思想,只引起想象的倏忽即逝的游戲。一幅畫倒還能持久地展示出一個對象。

992.如果一個判斷具有如下特點:它被宣布為對每個人都有效,但同時又排除了有關那種必然的(眾人的)一致性的一切經驗的以及其他的先驗證明,那么它就不能把它的表象與我們認識能力的超感性使命的一個原理聯系起來。因為這里的判斷應該普遍有效,因而它就必須有一個原理;但這里又不可能有任何證明根據,也不可能有感官對象方面知性或理性運用的任何一種規律,所以它必須有一種認識能力之運用的原理,這種原理建立在我們認識能力的某種超感性的使命之上,或者與這種使命相關聯;由于這種使命可能是純粹僭越的,也可能是有根據的,因而只有在顧及這種使命時才能做出上述性質的判斷。

A.有關自然美的審美判斷力的演繹;

B.有關自然界的崇高的審美判斷力的演繹。

對于自然界這兩個方面的文化教養是道德情感的準備:前者關系到不完善的義務(unvollkommenen pflichten),后者關系到完善的義務(vollkommenen pflichten)。因為在兩者之中都含有自然的主觀合目的性。前者的主觀合目的性是在質的方面,后者的主觀合目的性則是在主體合目的的使命的量的方面。

關于鑒賞的興趣——關于共通感——感覺的可傳達性。人性(Humanitas)。關于藝術的美和崇高以及美的藝術和科學。

導論:(內容的)劃分。

兩種審美判斷中的內容都是人們想要普遍傳達的主觀合目的性。在兩種審美判斷中,決定判斷的都是直觀。想象力包含著對于知性和理性都普遍可傳達的綜合。[ 第992條以及后面的第993條的后半部分,可以看作《判斷力批判》*初的大綱,這顯示出康德美學的人類學來源。——譯注

]

993.美與崇高

鑒賞判斷要求普遍贊同,這里就會有某種邏輯性的東西,同時也就與另外一種感性判斷,即只對個人有效的感覺判斷有所不同。

但由于這種普遍有效性不是建立在表象方式與客體的協調之上,而是以表象方式(Vorstellungsart)與表象能力(Vorstellungsvermogen)(這屬于認識)在主體心中的協調為基礎,而且主體各不相同,這又使鑒賞判斷不同于邏輯判斷。

因此不存在鑒賞判斷的規律,即這樣一種規律:根據這種規律就能決定什么是合適的,什么是不合適的。這樣的規律是不可能有的,除非那是從各種鑒賞判斷中引申出來的。

社會交往的鑒賞力或者愛交流的素質。

因此鑒賞判斷永遠只能是一種單稱的判斷,而且我們不能為鑒賞判斷提出任何其論證的力量足以說服另一個人的根據,因為鑒賞判斷不是認識判斷。

愉快的普遍有效性因為不是借助于概念而是直觀性的,所以是一個困難的問題。

對于某一單獨對象的認識如果要成為可傳達的,就要以如下兩種能力為前提:提供概念的知性和處理直觀的想象力。這兩種能力為了認識而在一個對象的表象中的協調一致包含著普遍規律,在主體中這種協調一致也包含著普遍規律,雖然這些規律不能被單獨地考察。(“鑒賞”一詞與飲食有關,飲食的動機是吃飽不餓。)

社會交往的鑒賞力·女人。

培養良好的鑒賞力是為道德做準備。

關于崇高。有某種東西,在其表象(想象力的表象)中心靈感受到自己的使命或者天職,正是這種東西擴展到超越一切感性尺度之上的境界。

在我們自己的超越感性界限的本性中似乎發現了一個深淵。由此我們突然產生了敬畏之感,不寒而栗。由此也產生了一種恐懼,這種恐懼又不斷地被自身安全的意識所排除,又產生了一種好奇心,這種好奇心超越了我們的把握能力。

山脈與平原。大自然仿佛處于狂暴的破壞之中,關于巨人的童話就是由此而來。它引誘(人們)去狂熱地想象,使心靈陷入恐懼和高度的緊張之中。博克——彌爾頓——克洛普史托克。伊尼斯的冥府之行。[ 伊尼斯(Aeneis)是羅馬詩人維吉爾的史詩《伊尼特》的主人公,他是特洛伊戰爭中特洛伊方面的英雄,故國淪陷后他四處流浪,曾與女仙西比爾相識,西比爾領他進入冥界,看到了許多亡靈,經歷了許多奇事。康德把他的經歷當作引起崇高感的一個例子。——譯注

] 精靈們居住的荒野。黑夜是崇高的,白日是美的。被遺棄的荒涼的城堡。

有道德的心靈的深處是崇高的。

關于善的情感。

994.判斷力的原理是作為如下情形的基礎的原理:使自然服從我們的理解能力,我們借此可以按照我們的認識能力所需要的主觀的規則(當然也算是一種規則)來設想偶然的事物中所表現出來的自然(這是判斷力的需要)。

995.一個美的人在眾人之中可能比一人獨處時顯得更美。所有人都承認,在每一個物種中,單獨的個體與大多數相比較才能顯得美,人類的情形與此相似。只是動物之美在一般的判斷中無非是合規律性和對其目的的適宜性。否則人就不是美的動物了。[ 這一句過于簡略,康德的意思沒有完全清楚地表達出來。動物的形態之美僅僅是合規律性與對其目的的適應性,而人的美還要表現出理性、精神和道德,這就無限地高于動物,所以康德稱人為*美的動物。“否則人就不是美的動物了”這一句可能含有“人的形體在單純合規律、合目的這兩點上不如動物明顯”的意思。——譯注

]

996.獨創性與傳統是對立的。習慣與新潮是對立的。

一切生命都要孕育降生,那微末的新芽就堪稱美。

美,以及美的反思(普通本) 作者簡介

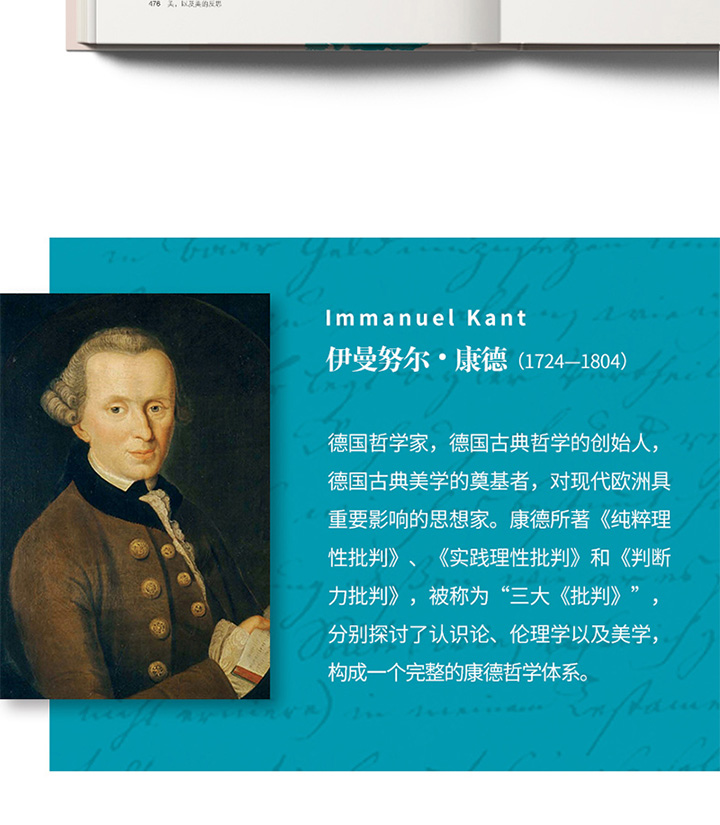

伊曼努爾•康德(Immanuel Kant,1724.4.22—1804.2.12),德國哲學家,德國古典哲學的創始人,德國古典美學的奠基者,對現代歐洲具重要影響的思想家。康德所著《純粹理性批判》、《實踐理性批判》和《判斷力批判》,被稱為“三大《批判》”,分別探討了認識論、倫理學以及美學,構成一個完整的康德哲學體系。

- >

史學評論

- >

巴金-再思錄

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

山海經

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

有舍有得是人生

- >

隨園食單

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述