-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

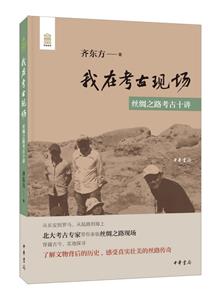

我在考古現場--絲綢之路考古十講 版權信息

- ISBN:9787101152609

- 條形碼:9787101152609 ; 978-7-101-15260-9

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

我在考古現場--絲綢之路考古十講 本書特色

一、穿越古今,實地探尋。一線考古專家引領讀者神游絲綢之路,還原鮮活的歷史。 二、欣賞異域風味的精美器物,感受壯美的絲路傳奇,了解文物背后的歷史,分享鮮為人知的考古生活。 三、深入淺出,通俗易懂。圖文并茂,四色印刷。裝幀精美,特種紙護封+裸背裝,值得收藏。

我在考古現場--絲綢之路考古十講 內容簡介

絲綢之路,是商業貿易之路,也是東西對話之路,是友好往來之路,更是文化交流融合之路。本書作者從西安、碎葉、撒馬爾罕、布哈拉伊斯坦布爾,帶領大家重走絲綢之路,感受古代文明現場;并通過自己考古生涯中值得銘記的經歷, 比如青海都蘭吐蕃大墓的發掘,對海底沉船“黑石號”的探密等等,看考古現場,讀出土文物,親眼見證遙遠的歷史,親手探索未知的文明。本書有大量考古現場照片及精美文物照片,是的考古視覺盛宴。

我在考古現場--絲綢之路考古十講 目錄

序(趙豐)

**講 波斯藝術與中國

第二講 烏茲別克斯坦的千年之夢

第三講 吉爾吉斯斯坦考察記——從李賢、李靜訓到李白

第四講 昆侖河源考察記

第五講 吐蕃大墓發掘記

第六講 “黑石號”沉船

第七講 走向盛唐

第八講 外來文物與中國文化

第九講 揭開面紗卻更加神秘的虞弘墓

第十講 “胡人傭”與絲綢之路

后記

我在考古現場--絲綢之路考古十講 節選

“黑石號”的發現過程 印度尼西亞爪哇海域,是海上絲綢之路的必經之地,也是一個理想的中轉站和重要的補給點。1998年,爪哇勿里洞島海域發現“黑石號”沉船,打撈出大量屬于9世紀早中期的中國文物。這是一個令人震驚的水下考古發現,沉船上不同區域、不同種類的中國器物聚集在一起,給我們提供了特別的研究視角。更重要的是,過去主要是根據文獻研究海上絲綢之路,而這一大批鮮活的文物,大大改變了人們對海上貿易的認識。 發現“黑石號”沉船的是一位名為提爾曼·華特方的德國工程師。他在德國公司工作時和印度尼西亞的雇員閑談,聽說在其家鄉印度尼西亞小島的沙灘上經常被海浪沖上來一些瓷片和瓷器。說者無意聽者有心,他就借著休假的機會到了印度尼西亞,果然印證了雇員所說。回去之后,德國工程師變賣所有家當成立公司,趕赴印尼海域進行水下打撈。第二年就找到一個不太重要的明代沉船,緊接著就發現了唐代沉船“黑石號”。 這位德國工程師不大懂中國文物,但感覺這些東西很貴重,先到中國兜售,開價很高,要求必須整船收購,不能挑選。幾經周折,后來被新加坡購買。新加坡請了美國國家地理拍攝了紀錄片《寶船之謎》,并策劃了相關展覽。所以到目前為止,關于“黑石號”比較正式的學術刊物,只有那次展覽的圖錄,但足以震驚整個學術界。 遺憾的是,“黑石號”這種沉船的發現,基本上都屬于尋寶人。水下考古需要大量的資金,還要有打撈船等特殊裝備,并培訓掌握潛水技能的考古學者,工作難度很大。但是現在情況不同了,水下考古不再是望洋興嘆,作為新的學術領域,它打開了現代學術的新視野,而且如同古代航船突破了歐亞地理界限一樣,“黑石號”同時吸引著世界各國學者關注的目光。 “黑石號”沉船里共有六萬多件物品,堆得像貨架一樣,非常令人驚奇。其中*多的是湖南的長沙窯瓷器,有五萬多件,超過了以往中國本土窯址、墓葬出土同類完整器物的總和。另外還有邢窯、越窯、鞏縣窯的產品,二十九件金銀器皿,四十多面銅鏡,保存情況都非常好。 新加坡沒有太多研究中國考古學的人,他們購得這艘乘船后,曾邀請一些學者前去考察,還舉辦了一個小型的學術討論會,邀請各國專家看整理出來的器物。我有幸三次前往,現在就跟大家分享一下這批寶物的真實面目和學術價值。 “江心鏡”的啟示 “黑石號”里銅鏡很多,有幾件值得特別關注。這面“江心鏡”,品相不好,而且中間斷裂,但在我看來,它是沉船銅鏡中*重要的發現。銅鏡上面有字,非常清楚:“揚子江心百煉造成唐乾元元年戊戌十一月廿九日于揚州”,這二十幾個字的信息量很大。 歷史文獻里曾提到過“江心鏡”: 揚州舊貢江心鏡,五月五日揚子江中所鑄也。或言,無有百煉者,或至六、七十煉則已,易破難成。(《唐國史補》卷下) 揚州每年貢端午日江心所鑄鏡。(《舊唐書》卷十二《德宗紀上》) 唐人認為,銅鏡經過反復冶煉、熔鑄后,會愈煉愈精、愈清,稱之為“百煉鏡”。這種“百煉鏡”產于揚州,在揚子江中制造,也叫“江心鏡”,供給宮廷使用。 過去有個現象令人難解,就是唐代的鏡子在各處館藏得特別多,但從未見刊布和展示的“江心鏡”,在以往考古發掘中也從未見過。“黑石號”里“江心鏡”的發現,是其首次展示在人們面前。 這面“江心鏡”的紋樣也很罕見,背面是四神:青龍、白虎、朱雀、玄武,旁邊是八卦文。紋樣特別,是否暗示著用途也特別呢?銅鏡能反射光線,映出物象,基本用途是映面照形。但古人還相信鏡子具有預示兇吉、避邪免災等神奇的功能。《太平廣記》卷二三一載,揚州進奉的水心鏡(即江心鏡),在長安存于內庫,后來天寶年間有大旱,這面銅鏡在天寶七載(748)被道士葉法善尋出,用作道家祈雨的法事活動。 銅鏡可以照妖,因此廣泛用于各種祭祀活動中。有的墓葬的墓頂上鑲嵌銅鏡,為辟邪之用。日本天臺宗三祖圓仁著《入唐求法巡禮行記》記載,開成四年(839)五月二日……“日沒之時,于舶上祭天神地祇,亦官私絹,絞纈、鏡等奉上于船上住吉大神”。其中特別提到了船要出海時,在祭祀活動里就要用到銅鏡。另外,古人造船時船頭會放一面銅鏡。“黑石號”一共出水了四十多面銅鏡,品相都不一樣,所以當時存放的位置肯定不一樣,或許江心鏡就不是一般的商品。很可惜,“黑石號”也不算是真正的水下考古,當時看到好東西就往上撈,無法像考古那樣,每一個東西出土都標上號,記錄每件器物在船上的位置。 德國人、新加坡人當時沒把這個品相不好的銅鏡當回事。了解了上述情況后,這面銅鏡成了沉船出水文物中的重要發現。

我在考古現場--絲綢之路考古十講 作者簡介

齊東方,1956年出生于遼寧昌圖。1982年吉林大學歷史系畢業,1984年北京大學考古系畢業,1992年獲博士學位。北京大學考古文博學院教授,博士導師。中國考古學會三國至隋唐考古專業委員會主任。主要從事漢唐時期考古、歷史、文物、美術教學與研究。出版獨立撰寫、主編并參加撰寫的學術專著《唐代金銀器研究》等十九部,發表論文二百余篇,主要包括墓葬制度研究、金銀器研究、馬具研究、玻璃器研究、絲綢之路研究、唐代陶俑研究和吐谷渾余部歷史的研究。另有文化普及類文章百余篇。

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

月亮虎

- >

自卑與超越

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

煙與鏡

- >

朝聞道

- >

中國歷史的瞬間

- >

有舍有得是人生