-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

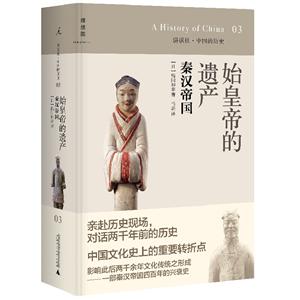

始皇帝的遺產(2020版)/講談社.中國的歷史03 版權信息

- ISBN:9787549511464

- 條形碼:9787549511464 ; 978-7-5495-1146-4

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

始皇帝的遺產(2020版)/講談社.中國的歷史03 本書特色

日本學界大家寫給大家的中國歷史/兼具可讀性與專業性的中國通史讀本/親赴歷史現場,探尋秦漢帝國四百余年興衰史/中國秦漢史研究會會長、中國人民大學國學院教授王子今作推薦序

始皇帝的遺產(2020版)/講談社.中國的歷史03 內容簡介

《始皇帝的遺產:秦漢帝國》是日本講談社“中國的歷史”系列“秦漢帝國”一卷。 《中國的歷史》為日本講談社百周年獻禮之作,是日本歷史學家寫給大眾的中國通史讀本。叢書自上古到近代,內容含概量大,撰述者均為日本該領域的代表性學者,作品大多構思巧妙,寫法輕松,觀點新穎,富于洞見,但同時又吸取了近些年來的諸多學術成果,利用了近期新出土的史料,是一套可讀性與嚴肅性兼備的重磅歷史佳作。 《始皇帝的遺產:秦漢帝國》由日本學界該研究領域內的專家鶴間和幸撰寫,中國秦漢史研究會會長王子今教授推薦,作者通過文獻辨析和實地勘察重新構建了秦漢四百年的興衰史,分析了小秦、小漢通過與其他地域集團的沖突發展、壯大,兼并其他各國,很終開創秦漢帝國的歷史過程。本書特別側重了東亞之中的中國、日本的視角。秦漢時期的日本列島社會與中國相比的話是相當落后的,這是當時的事實。但是,即便如此,作者認為以中國為中心、從中華的角度視邊境為夷狄的觀點是不可取的。因此我們可以看到,本書的記述不是以華夷思想為中心的,而是注意到地域多樣性、并且嘗試從世界古代史的角度來認識中國歷史的。

始皇帝的遺產(2020版)/講談社.中國的歷史03 目錄

推薦序

中文版自序

前 言 超越《史記》、《漢書》

**章 始皇帝的誕生

第二章 皇帝制的形成

第三章 秦楚漢的三國志

第四章 劉氏王朝的誕生

第五章 武帝的時期Ⅰ

第六章 武帝的時期Ⅱ

第七章 從后宮之窗見到的帝國行蹤

第八章 民眾的世紀

第九章 自然災害與內亂的世紀

結 語 秦漢四百四十年的各位始皇帝

附 錄

譯注

主要人物略傳

歷史關鍵詞解說

參考文獻

歷史年表

始皇帝的遺產(2020版)/講談社.中國的歷史03 節選

推薦序——王子今 公元前221年秦始皇實現了統一。秦的統一并非只是兼并六國,即后世人所謂“六王畢,四海一”(〔唐〕杜牧:《阿房宮賦》),而且通過軍事手段和戰爭方式實現了中原文化向北邊匈奴控制區和嶺南越人居住地的擴展。后者的意義尤其重要。有學者稱秦的統一是繼商周時代“有著廣大統治區域的統一王朝”之后,又經歷了“充滿了戰亂和分裂”的東周時代,實現的“重新統一”(李學勤:《東周與秦代文明》,文物出版社1984年6月版,第7頁)。當然,秦代的“廣大統治區域”已經與商周時代的“廣大統治區域”完全不同。秦帝國的建立,版圖的規模,行政的力度,控制的效能和文化理念的同一,也與商周時代完全不同。秦的政體又為漢帝國所繼承并進一步完善。 從秦統一至公元220年曹丕代漢,是秦王朝和漢王朝統治的歷史階段。在兩漢之間,又有王莽新朝的短暫統治。在這四個多世紀的歷史階段內,中國文明的構成形式和創造內容都有重要的變化。秦漢人以黃河流域、長江流域和珠江流域為主要舞臺,進行了生動活潑的歷史表演,同時推動了中華民族歷史文化突出的進步。秦漢時期的文明創造和文明積累,在中國歷史上有顯赫的地位。當時的文化風貌和民族精神,有鮮明的時代特征。秦漢時期的社會結構、政治格局和管理形式,也對中國此后兩千年來文化傳統的形成和歷史演進的方向形成了非常深刻的影響。 怎樣全面地認識和深刻地理解秦漢歷史,從司馬遷到今天,人們已經探索了兩千多年。今天學者對許多秦漢史的基本問題依然存在著明顯的異見。我們面前的鶴間和幸著講談社版《始皇帝的遺產:秦漢帝國》中譯本,提供了與許多中國學者視角有所不同的對中國秦漢史的另一種說明。 鶴間和幸是日本從事中國秦漢史研究成就卓然的學者,多有質量優異的論著面世。他的這部《始皇帝的遺產:秦漢帝國》比較全面地總結了秦漢歷史。這部專著雖然更多地側重于秦與西漢史的論說,但是對于東漢史的分析,依然有值得重視的學術亮點。 在睡虎地秦墓竹簡發現以后,又有若干有益于說明秦漢歷史的新的出土文獻面世。里耶秦簡、張家山漢簡等新資料的利用,正是鶴間和幸這部著作顯著的優異之處。此外,陜西秦漢考古學者近年的工作成績,如張安世家族墓地的發掘信息,漢長安城宮殿區的考古收獲,甚至“張湯印”的發現,都受到作者的注意,及時作為*新資料用以說明和印證自己的學術論點,體現出《始皇帝的遺產:秦漢帝國》作者站立于學術前沿的立場。書中對于漢長安城周邊自然環境的介紹,對于東漢自然災害影響人文歷史的思考,也都反映了作者對生態環境史予以重視的可貴的學術新識,可以給我們有意義的文化啟示。 中國古史研究學界久有“漢承秦制”的說法。這一見解較早見于《續漢書 輿服志上》、《輿服志下》和《后漢書》卷四○上《班彪傳》。前者《太平御覽》卷六九二及卷七七四引作“董巴《漢輿服志》”、“董巴《輿服志》”。而《續漢書 五行志一》說,“《五行傳》說及其占應,《漢書 五行志》錄之詳矣。故泰山太守應劭、給事中董巴、散騎常侍譙周并撰建武以來災異。今合而論之,以續《前志》云”。可知“漢承秦制”之說漢末已經通行。張家山漢簡《二年律令》與睡虎地秦簡秦律的承繼關系,也鮮明地顯現了這一事實。李學勤先生對于秦漢文化的關系是這樣表述的:“秦的兼并六國,建立統一的新王朝,使秦文化成為后來輝煌的漢代文化的基礎。”“秦統一后,劃分全國為三十六郡,隨后發展為四十六郡。郡縣制的普及,形成了與商、周王朝不同的高度中央集權的國家。政治上的重新統一,帶來了國內各民族文化的進一步交流和融合,這是中國文化史上的重要轉折點。秦朝由于存在的時間很短,不可能在歷史上充分發揮作用;而不久建立的漢朝,其輝煌的文明所造成的影響,范圍絕不限于亞洲東部。我們只有從世界史的高度才能估價它的意義和價值。”(李學勤著《東周與秦代文明》,文物出版社1984年6月版,第12頁,第382頁)鶴間和幸著《始皇帝的遺產:秦漢帝國》將漢帝國的歷史文化存在視作“始皇帝的遺產”,這樣的認識我們以為符合歷史真實。 盡管主要用意在于向一般讀者介紹秦漢歷史,并不承負在較深層次進行學術攻堅的任務,但是《始皇帝的遺產:秦漢帝國》一書依然在若干方面提出了頗為新異的意見。例如,書中寫道:據“東京大學研究生院理學研究科的植田信太郎與中國科學院遺傳研究所的王麗為首的日中共同研究小組”通過古代人骨分析得出的結論,“戰國時代中期的山東人與歐洲人有著相近的關系,西漢末的山東人與中亞的維吾爾和吉爾吉斯人接近”。當然,這樣的認識,可能還需要較豐富的資料和較全面的考察的支持。 關注學術成果傳播的朋友們都知道譯之不易的事實。實際上,自西漢時期起,已經出現了“譯官”、“譯令”(《漢書》卷一九上《百官公卿表上》)、“譯長”、“譯使”(《漢書》卷二八下《地理志下》)等身份。所謂“譯人傳辭”(《三國志》卷三○《魏書 東夷傳》),已經是作用特殊的文化職任。“譯人”這一稱謂也成為一種對文化交流負有崇高責任的職業的代號。馬彪先生為《始皇帝的遺產:秦漢帝國》一書在中國的傳播付出了辛勤的勞動。他的譯本在“信、達、雅”諸要素中“信”的方面應當首先可靠。“達”和“雅”當然是很高的要求,譯者的努力可以使我們看到成功。特別因譯者作為熟悉中國歷史學的學者,在譯作中也會有自己的學術意識體現。建議讀者、特別是有意以此作為學術參考的朋友能夠將鶴間和幸教授的原書和馬彪教授的譯本兩相對照,也許會獲得更多的閱讀收益。 王子今 中國人民大學國學院 2012年1月17日

始皇帝的遺產(2020版)/講談社.中國的歷史03 作者簡介

鶴間和幸,1950年出生于東京都。畢業于東京教育大學文學系。東京大學研究生院人文科學研究科文學博士。曾任茨城大學教授,現任學習院大學文學系教授。研究方向主要為秦漢帝國史、中國文明史,尤其重視文獻資料與實地考察相結合的研究。主要著作有《秦始皇陵與兵馬俑》、《探索秦漢帝國》等。 【譯者簡介】馬彪,北京師范大學歷史學(秦漢史)博士,1987年起執教于北京師范大學歷史系,1995年赴日先后為東京大學、京都大學訪問學者,2002年起迄今為國立日本山口大學人文學部歷史學專業教授。多年從事秦漢史的教學與研究。代表作有專著:《秦漢豪族社會研究》(中國書店2002),譯著:谷川道雄《中國中世社會與共同體》(中華書局2002)等。

- >

李白與唐代文化

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

唐代進士錄

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

二體千字文

- >

自卑與超越

- >

我從未如此眷戀人間