-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

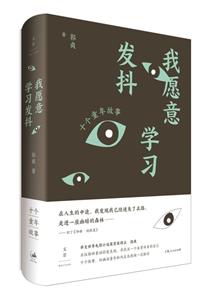

我愿意學習發抖 版權信息

- ISBN:9787208154544

- 條形碼:9787208154544 ; 978-7-208-15454-4

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

我愿意學習發抖 本書特色

適讀人群 :廣大讀者

在人生的中途,我發現我已經迷失了正路,走進一座幽暗的森林……——但丁《神曲·地獄篇》

華文世界電影小說獎首獎得主郭爽

去往格林童話的發生地,尋找另一個未曾命名的自己

十個故事,向幽深童年和內在自我做一次探訪

我愿意學習發抖 內容簡介

一位八〇后寫作者由外及內探索心靈和童年的旅程,從童年記憶中的《格林童話》起程,*終深入普通德國人的家庭和童年故事。

十個故事,有小鎮女性在婚姻、生育、勞作日常之外,殘余的理想的掙扎;有見證彼此三十年成長與痛苦的兩個童年伙伴的故事;有500年家族女繼承人的悲欣;有心懷藝術夢的小鎮父子故事;有退休的女幼兒園老師的遠東之旅;有開烤肉鋪的土耳其人的異鄉生活;有一個男孩性別身份的艱難自我探尋;有兩代學者在幻想文學中聽到的魔笛之音;有畫家從內蒙古到柏林的故事;有“二戰”中被迫遠離故土的娜佳對戰爭與童年的記憶……

一本罕見地深入描摹外國人精神和心靈生活之作,不再只是描寫人在異域的觀感、獵奇,卻是如對自己的鄰居一般,進入其真實的人生經歷,書寫地球那一端的德國黑森林居民相通又相異的生命經驗。在他人的故事中反觀自己的生命體驗,發現生活的真意,克服人生的難題。

我愿意學習發抖 目錄

漢斯,為了叫你歡喜

你在清涼的井邊向我說過的話

敢在夜里行動的花

年輕人在禮拜天跳舞

固執的孩子必須去死

我愿意學習發抖

媽媽叫我沿著大路走

吹笛人答應我也能見到一切奇觀

有鑰匙的地方,一定也有鎖

我們到不來梅去

后記

我愿意學習發抖 節選

漢斯,為了叫你歡喜

特蕾莎是我在小鎮上第二個說上話的人。

那是上午,一個高個子、劉海濃密的女人邊脫手套邊走進來。接近零度的空氣把她的鼻尖凍得紅紅的,她的右手在呢子大衣上用力摩擦了幾下,伸出來握住我的右手,“手有點涼。你好,我是特蕾莎。”

我的手也很涼。于是,兩只手握住后又松開,都笑了。

特蕾莎打量著我的行李箱和濕漉漉的靴子,指示托馬斯,跟她一樣又高又瘦的金發男子、她的丈夫,把行李箱搬上頂樓我的房間。

這是一幢由祖傳大屋改造而成的民宿,距離市政廣場步行只需一分鐘。樓梯窄而陡,踩上去老木頭吱呀作響。一一指示了衛生間、廚房和暖氣的用法,盡到房東的責任后,特蕾莎提議說,可以帶我去一家*地道的餐廳,那里有很棒的土豆濃湯,能讓我暖和起來。后來,特蕾莎說,中國人看起來總是顯小,而你,簡直就像個離家出走的高中生。

只是,這個高中生跟她并肩走去土豆餐館時,突然問,在這里,有什么特別的事可以做?

特蕾莎停住腳步,輕聲說,這是一個普通得再不能普通的小鎮了,如果沒有那些中世紀留下來的古建筑的話。

我告訴特蕾莎,我在寫點東西,需要知道點“特別的事”。

“寫什么樣的東西?”她問。

“一個人,怎么才能靠近童年的自己。”

“童年的自己?”

“光溜溜的,沒被命名的那個你。”我說。

后來回想,也許就是我這個找點“特別的事”的要求,像投入水面的一粒石子,激起了我們都無法預料的后果。

一個人,這么冷,在德國走一個多月,你瘋了嗎。特蕾莎說。

這是相遇的第二天。坐在一家曾是鞋鋪的咖啡館里,我們已經交談了兩個小時。

兩個多小時前,特蕾莎坐在旅游信息處柜臺后面埋首整理文件。坐她右邊的是一個發胖的年輕人。

這是間十幾平方米的小辦公室,三面墻開著高窗,窗外就是市政廣場,可以看到建于十六世紀的市政廳、藥房,還有打傘的居民與游人。

特蕾莎的側臉輪廓分明,她大概四十多歲?肯定不到五十。

資料架上擺放著讓人免費索取的單張、冊頁。其中一張是宣傳小鎮的童話韻味的,幾個穿著古代服飾的人站在市政廳的臺階上。*高的那個,就是特蕾莎。

她似乎對我認出了她做的廣告有點不好意思,并不像一個做了二十年導游的人。但在大踏步穿過小鎮時,她對老建筑、街道、餐館都如數家珍。

“五百年,”她說,“我們家族在這個鎮上住了有五百年了吧。”父親母親、叔伯姨嬸,“哎呀,你能想出來的親戚”,都住在一公里以內。

五百年之前還有更多的五百年。小鎮從加洛林王朝時代就存在了。由于位處德國正中,四通八達,統治者們對小鎮青睞有加。曾有兩座城堡在這里佇立,作為伯爵的駐地。但現在已無蹤跡。留下來的,是那些普通市民、生意人花大價錢建起來的房子。那些精明又勤勞的生意人,痛惜一磚一木,不忍讓自己的財產被政局毀滅。

特蕾莎的祖傳大屋,就是其中的一棟。與市政廳同樣年歲,見證著小鎮的黃金時代。

民宿二樓有一堵照片墻,布滿特蕾莎家族的照片。正中一張,是七八個男人一身戎裝,坐在老宅門口。這是“一戰”時,家族的男人扛槍上戰場前的留影。也有特蕾莎與哥哥小時候的照片,兩人的臉鼓鼓囊囊。還有特蕾莎的奶奶和爺爺,爸爸和媽媽。

墻壁*右是一張手繪的家譜,從上往下越分越細,就像樹扎在土壤里越來越龐大的根系。五百年不曾流離失所。

家族的更迭可以讓人將國土的歷史看得更深遠。德國被歐洲人視作“中央之土”,而小鎮所在的古老圖林根轄區,則是德國的“中央之土”。

當加洛林王朝在野蠻人的入侵下崩潰時,“中央之土”的居民德國人把斯堪的納維亞人趕回海里,擊退東面的斯拉夫入侵,與羅馬教皇構成聯合,在歐洲中心奠定了和平。而德國中部的城鎮,作為*“德國”的區域,也不可避免地承受了歷史上的數次崩解與衰敗,是德國的“原鄉”。

小鎮古老,傳統。居民恪守價值,重視家族,維護自尊。

也正是因為處于歐洲中央的位置,十六世紀的“三十年戰爭”讓這里遭遇了毀滅性的打擊。屠城、擄掠、占領、饑荒。特蕾莎的家族那時候已經在小鎮扎根,族譜上記錄了與小鎮興衰同步的家族史。“那是興旺的年代,伯爵的封地。”特蕾莎說。

1622年,小鎮被大規模掠劫。1626年,饑荒。1635年,瘟疫。1640年,1643年,兩次被外國軍隊占領。全鎮一半的人在戰爭中死去。特蕾莎家族里的人口一度縮減為只剩下女人和孩子。

那些小鎮曾高度文明、富裕、發達的證據——教堂、修道院、高塔以及遍布整個城市的供水系統,如今都只是殘骸了。

興旺過,衰敗過,不幸過,快樂過。戰爭后,小鎮上的人靠做小農場主、手工業和小生意開始恢復經濟。特蕾莎的祖輩也是從這時候開始做烘焙,他們做出鎮上*地道的面包,養活一家老小,并讓家族的血脈在這塊土地上頑強地延續下去。許多在戰爭中被毀的建筑開始重建,特蕾莎家族的大屋也經歷了**次修整。

時間轉啊轉,很快,另一套世界法則開始了。古典的黃金時代終結。火車的鐵軌鋪到了小鎮,工業興起,小農場主們紛紛變成了小工廠主。小鎮居民勤勞而務實,長期戰爭帶來的驚懼殘存在血液里。他們審時度勢,謹小慎微,只在意小日子。

高速公路通過小鎮了。

然后是“一戰”。納粹上臺。“二戰”。納粹下臺。德國被分成兩半,小鎮劃歸我們所說“西德”。之后,家族里有人競選鎮議員,有人當選。有人搬去北部的城市生活。祖屋里住的人越來越少。

然后,在一個清冷的冬日早晨,特蕾莎出生了。

像持守一份信念般,特蕾莎守著大屋。二十多個房間,上樓下樓,步履間擦出的風會帶出五百年的積塵。父母早已搬去一棟小房子里。她也早已結婚生子。

可該死的房子它不會消失。它呼喚人的氣息去填補空隙。

哥哥比她大三歲,去過美國讀碩士,后來在瑞士做研究助理,但他定居圖賓根已經二十年了。做研究,病毒、細胞什么的。圖賓根離小鎮三百多公里。“那是他的,怎么說呢,事業。助理,副教授,教授,那一套。”特蕾莎斷續說著。

與哥哥在一起*好的記憶,都是關于圣誕集市的。這里的冬天實在漫長,從大地間呼嘯而過的冷風讓人脆弱得像一根樹枝。但圣誕集市是那么讓人興奮。

市政廣場上掛滿彩燈,空氣里是熱紅酒、杏仁糖、皮革和草藥的味道。吹玻璃的匠人擺起攤子,吹出圓球狀的裝飾品,掛上窗戶叮當作響。流光溢彩中,小鎮的樂手們吹著長號,整夜不休。還有孩子們提著燈的夜游,她和哥哥混在隊伍中,看見好多表兄妹堂兄妹,浩浩蕩蕩,環游世界般掃過小鎮。孩子們的笑聲像金箔漂浮在糖漿般的夜色里。她和哥哥笑得*大聲。

房子的繼承人是哥哥,但他走了。“你知道,不可能再管這邊的事。但我不能看著房子一天天朽下去。”

她撲閃著的眼睛顯示出對我這個陌生人的好奇,直至我說出自己已經在冰天雪地的德國走了二十多天。

“離家這么遠……”她說了一半就停了下來,然后就是那句——一個人,你瘋了嗎?

我深吸一口氣。

就在我們幾百米外,是這個小鎮的標志性雕塑——小紅帽。跟她提著籃子進森林喂野狼的行為相比,我大概不算發瘋。

但我還是回答說,是的,這件事太瘋狂了。

話題怎么走到這里的,說不清楚。*開始,我們也像一般初遇的陌生人那樣,寒暄著出生地、職業、對小鎮的印象。只是,當特蕾莎說她*喜歡的故事是《幸運的漢斯》后,話題陡然加速,讓我們褪去了那些虛以委蛇的客套。

“漢斯失去了一切,但他是那么幸運。”她說。

我也深深地喜愛這個故事。于是,像分享摯愛的糖果一般,我為她重述漢斯。

漢斯給主人做了七年工,工期已滿,他要回母親家。主人結算了他的工資,還送了他一大塊金子。漢斯就上路了。他在路上遇見一個騎馬的人,用金塊跟對方換了馬。走著走著,又用馬換了牛。后來又用牛換了豬,用豬換了鵝,用鵝換了剪刀,用剪刀換了石頭。他扛著石頭走,石頭壓得他很難過。在井邊喝水的時候,石頭掉進了井里。漢斯歡喜得眼里流出淚來,因為他擺脫了唯一使他煩惱的石頭而不必責備自己。漢斯叫道:“世界上沒有像我這樣幸運的人了。”他心下輕松,解除了一切負擔,跳著回到他母親家里去了。

漢斯失去了一切,但他是那么幸運。在重述里,故事有了新的質地與溫度,也似乎讓我們寄托其中的思維與情感找到了來路和去路。

可我不懂,為何我說自己在發瘋,特蕾莎卻難過起來。她喝一口卡布奇諾,抬起臉來時,皺褶變得更深了。

是的,這件事太瘋狂了。我頓了頓,淡淡說,但瘋狂的定義是什么呢?

她久久沒有回答,*后終于說,也許就是那些特別的事。

“一條通往童年的通道,對現在的我來說,就要合上了。”我決定直接說出口。

“童年?”

“那些精靈,那些幻想出來的伙伴,會說話的動物。你們總是玩在一起。”

長久的沉默,然后她說:“我明白。”

“總被生活打得鼻青臉腫,我開始要忘了那些伙伴了。而且,一旦有了孩子……”

“一旦有了孩子……”她嘆息。

我們的杯子先后離開了咖啡碟,被抓在各自手里,就像黑色海水中一塊瓷做的浮板。

特蕾莎有三個孩子。二十二歲,十八歲,十歲。兒子,兒子,女兒。

**個孩子出生后,特蕾莎開始工作。導游工作一做就是二十年。直到三年前,她決定翻新祖傳的大屋,經營民宿。巧的是,她上周剛開始到鎮旅游信息處上班。某種新生活的發端。

但似乎,與漫長的職業生涯相比,她更糾結于家庭內部的身份。

……

我愿意學習發抖 作者簡介

郭爽,出生于一九八〇年代,畢業于廈門大學中文系。曾任職于《南方都市報》七年。作品見于《作家》《小說月報》《山花》《單讀》等。出版有故事集《親愛的米亞》,小說集《正午時踏進光焰》。小說《拱豬》獲第七屆華文世界電影小說獎首獎。

- >

唐代進士錄

- >

我從未如此眷戀人間

- >

莉莉和章魚

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書