-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

中國史綱:精美彩插本 版權信息

- ISBN:9787561387252

- 條形碼:9787561387252 ; 978-7-5613-8725-2

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

中國史綱:精美彩插本 本書特色

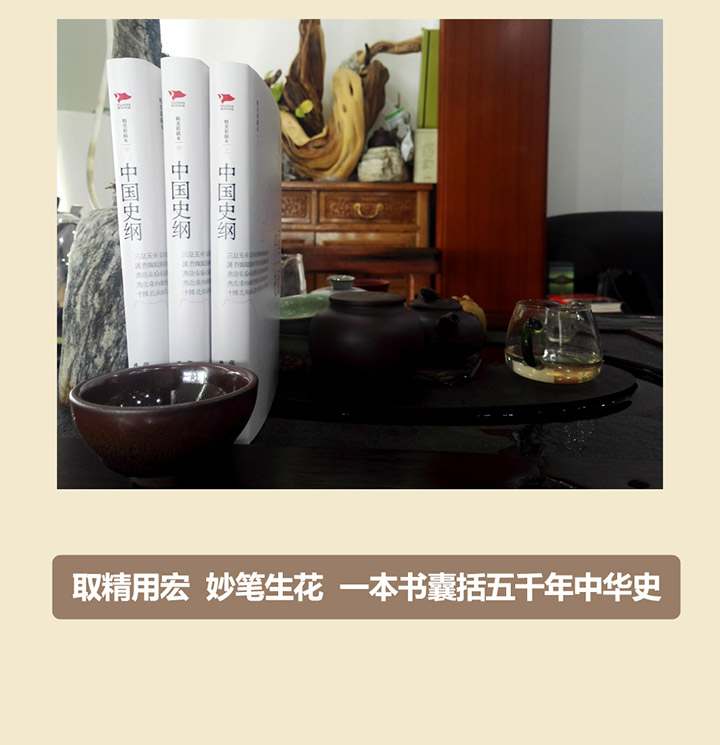

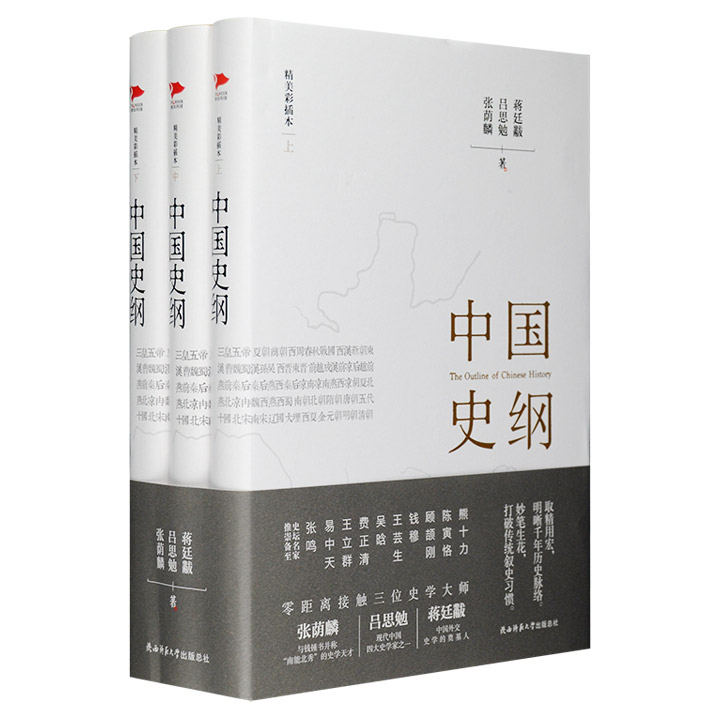

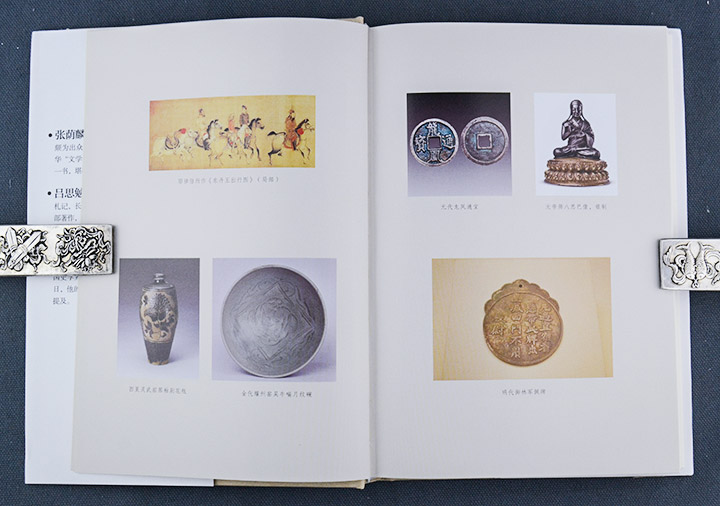

★ 16開精裝,陜西師范大學出版社出版

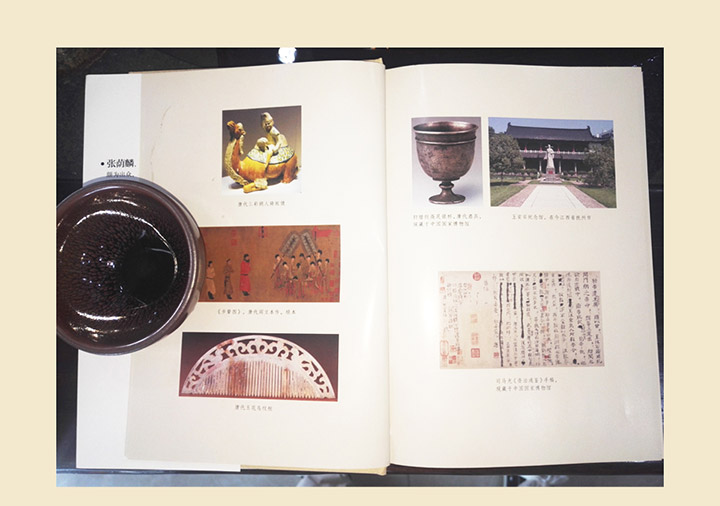

★ 大家手筆,集張蔭麟、呂思勉、蔣廷黻三位史學大家作品之精華嗎,貫通中華上下五千年之歷史

★ 張蔭麟,與錢鐘書并稱“南能北秀”的史學天才,文辭優美,把《詩經》《楚辭》《論語》詞句用得出神入化

★ 呂思勉,現代中國四大史學家之一,注重排比史料,分類札記,長于綜合研究和融會貫通

★ 蔣廷黻,中國外交史學的奠基人,在近代史研究上采用新的研究方法和研究觀念

當信任何一國之國民,尤其是自稱知識在水平線以上之國民,對其本國已往歷史,應該略有所知。

——錢穆

張蔭麟先生,史學家也,亦哲學家也。其宏博之思,蘊諸中而尚未及闡發者,吾固無從深悉。然其為學,規模宏遠,不守一家言,則時賢之所夙推而共譽也。

——熊十力

論方面廣闊,述作宏富,且能深入為文者,我常推重呂思勉誠之先生、陳垣援庵先生、陳寅恪先生與錢穆賓四先生為前輩史學四大家。

——嚴耕望

蔣廷黻所要求于知識界的,是動態、是入世、是事業、是實物,是書本以外、是主義以外、是文字以外、是“清議”以外,是與小百姓同一呼吸。

——李敖

本書是在張蔭麟《中國史綱》、呂思勉《中國史》和蔣廷黻《中國近代史》的基礎上,取其所長,融合而成。以政治、軍事、經濟、文化、社會生活為緯,完整勾勒出中華民族上至商周,下至民國的歷史進程。《中國史綱》按照朝代順序編寫,但并非每一朝代都以同等筆墨來寫,而是按作者的歷史哲學標準選取各朝代重要的事件作為主題,著力敘述“社會的變遷,思想的貢獻和若干重大人物的性格”。作者筆下沒有艱澀的學術冷語,沒有枯燥的理性說教;作者以其清麗的文筆、飄逸的文風,用藝術化的語言將一部《中國史綱》寫的優美動人,使讀者既享受歷史之美,又領略文學之妙。本書的**章至第十二章**節,為張蔭麟所著;第十二章第二節至第十九章**節、第二十二章第三節至第九節、第二十四章第二節至第十二節,為呂思勉所著;第十九章第二節至第二十二章第二節、第二十四章**節,為蔣廷黻所著。時至今日,這三位史學家的作品的深度和廣度仍然大大超過了今天的一些史學專著,是不可多得的了解中國歷史的好讀物。

作者簡介——

張蔭麟,字素癡。以史、學、才三才識聞名,與錢鐘書、吳晗、夏鼐并稱為清華“文學院四才子”。曾編撰《中國史綱》一書,乃歸入中國史學名著不愧。

呂思勉,字誠之。注重排比史料,分類札記,長于綜合研究和融會貫通。他的全部著作,包括各種斷代史、通史、專史等,已匯編成《呂思勉史學論著》。

蔣廷黻,字綬章,筆名清泉。中國歷史學家、外交家。蔣廷黻著述不多,但對中國史學界卻產生了相當大的影響。時至今日,他的一些代表作仍被一些近代史專家不時提及。

中國史綱:精美彩插本 內容簡介

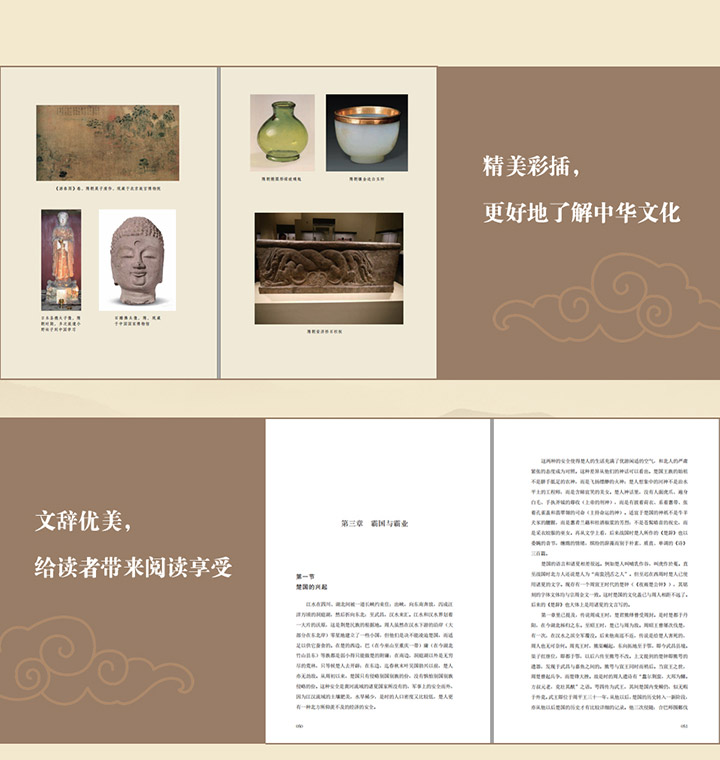

1.文辭優美,能給讀者帶來閱讀享受的歷史作品:別人寫歷史都引用史籍,張蔭麟卻不囿于史籍,他甚至把《詩經》《楚辭》《論語》詞句用的神出鬼沒,給一部嚴肅的學術作品,披上了華麗麗的文學外衣,使得這部《中國史綱》華彩奕奕。

2.經典教材,本書是民國政府教育部計劃出版的高中歷史教材《中國史綱》。民國的教科書就一定比現在的教科書好嗎?多讀一讀民國的書,答案自見分曉。

3.大家手筆,集張蔭麟、呂思勉、蔣廷黻三位史學大家作品之精華,貫通中華上下五千年之歷史,為精品中的精品。

中國史綱:精美彩插本 目錄

**章 中國歷史的黎明

**節 商代文化速寫/001

第二節 歷史與傳說之間/009

第三節 周的興起/012

第四節 周朝的外族/017

第二章 周代的封建社會

**節 封建帝國的組織/022

第二節 奴隸的政治經濟地位/025

第三節 庶民的形成與抗爭/027

第四節 都邑與商業/030

第五節 婚姻中的女性等級/033

第六節 士的性質及其演變/035

第七節 宗教與祭祀/038

第八節 卿大夫勢力的擴大/043

第九節 封建組織的崩潰/046

第三章 霸國與霸業

**節 楚國的興起/050

第二節 齊國的發展(附宋)/052

第三節 晉楚霸業的交替/055

第四節 吳越世仇之爭/060

第五節 鄭子產之興國/063

第四章 孔子和他所處的時代

**節 周禮在魯的傳承/068

第二節 孔子品德的養成/069

第三節 亂世之下的孔子/072

第四節 孔子的政治實踐/075

第五節 孔子的教育事業及其晚年/079

第五章 戰國時代的政治與社會

**節 卿大夫的弒君僭越/086

第二節 李悝和吳起的變法/089

第三節 秦國的圖強之路/091

第四節 經濟和戰爭的演變/095

第五節 國際局面的變遷/099

第六章 戰國時代的思潮

**節 新知識階級的興起/105

第二節 墨子與墨家思想/108

第三節 孟子、許行及《周官》/113

第四節 楊朱、名家和道家學說/119

第五節 陰陽家和法家的形成/122

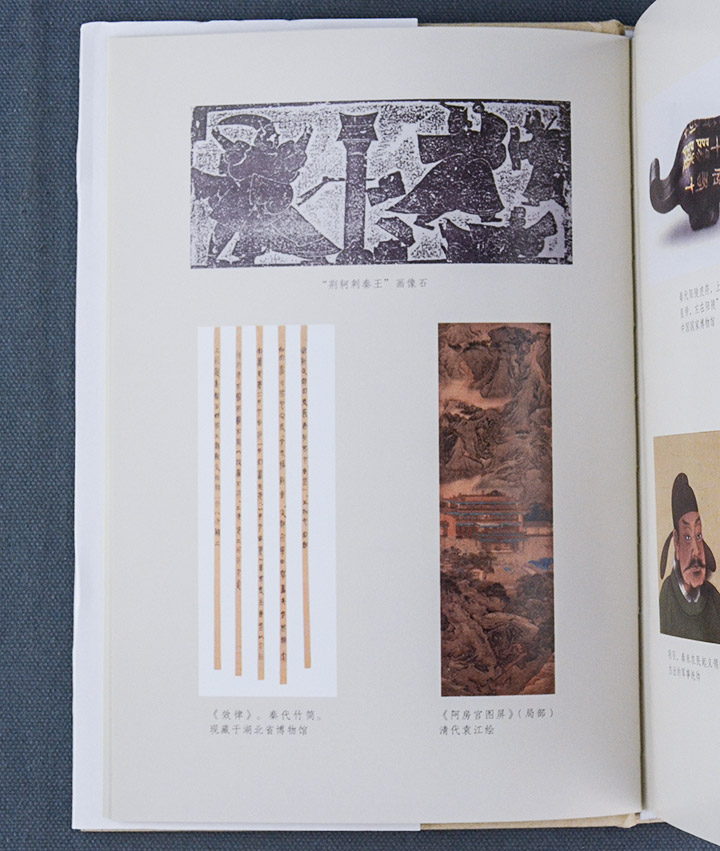

第七章 秦始皇與秦帝國

**節 呂不韋與嬴政/128

第二節 六國統一于秦/130

第三節 新帝國的經營/133

第四節 帝國的發展與民生/138

第八章 秦亡漢興之際

**節 陳勝、吳廣之起滅/143

第二節 項羽與巨鹿之戰/146

第三節 劉邦之起與關中之陷/149

第四節 項羽入關中的經過/152

第五節 楚漢之戰及其結局/155

第九章 大漢帝國的發展

**節 從分封到郡縣的回歸/159

第二節 中國與外族的交往/163

第三節 漢武帝抗擊外族的事業/166

第四節 漢武帝的新經濟政策/173

第十章 漢初的學術與政治

**節 道家學說的興盛及影響/177

第二節 儒家正統地位的確立/183

第三節 儒家思想之于武帝朝的影響/186

第十一章 改制與革命

**節 外戚王氏專權/189

第二節 哀帝朝的改革與政治/191

第三節 王莽復起至稱帝/193

第四節 王莽改制/197

第五節 曇花一現的新朝/200

第十二章 權謀夾縫中生存的東漢

**節 東漢建立與光武中興/206

第二節 腐敗混亂的東漢朝政/209

第三節 兩漢的制度/212

第四節 秦漢的武功/215

第五節 絲綢之路的開辟/218

第六節 佛教和道教/220

第七節 兩漢的社會/223

第十三章 混亂中灑脫的魏晉

**節 三國的鼎立/226

第二節 晉的統一和內亂/229

第三節 民族融合的高峰/232

第四節 南北朝的對峙/238

第五節 魏晉制度之變/241

第六節 貴族與門閥的社會/243

第十四章 開創盛世的隋唐

**節 隋唐的開國之路/246

第二節 唐朝盛世之興/249

第三節 隋唐的開拓與征戰/251

第四節 隋唐的對外交流/254

第五節 隋唐的制度/256

第六節 隋唐文化一覽/259

第七節 教派(佛教與新教)/261

第八節 探討中外文化/263

第九節 唐中葉以后的政局/266

第十節 隋唐的社會/269

第十五章 盛而不強的兩宋

**節 五代之爭/273

第二節 宋朝初年的政治/276

第三節 變法和黨爭/79

第四節 遼夏金的興起/282

第五節 宋和遼夏的關系/285

第六節 宋和金的關系/287

第七節 宋的學術思想和文藝/290

第八節 宋的制度和社會/293

第十六章 來自草原的元帝國

**節 元的勃興和各汗國的創建/298

第二節 中西文化的交通/303

第三節 元的制度/305

第四節 元帝國的瓦解/308

第十七章 在矛盾中行進的明朝

**節 明初的政局/313

第二節 明和北族的關系/316

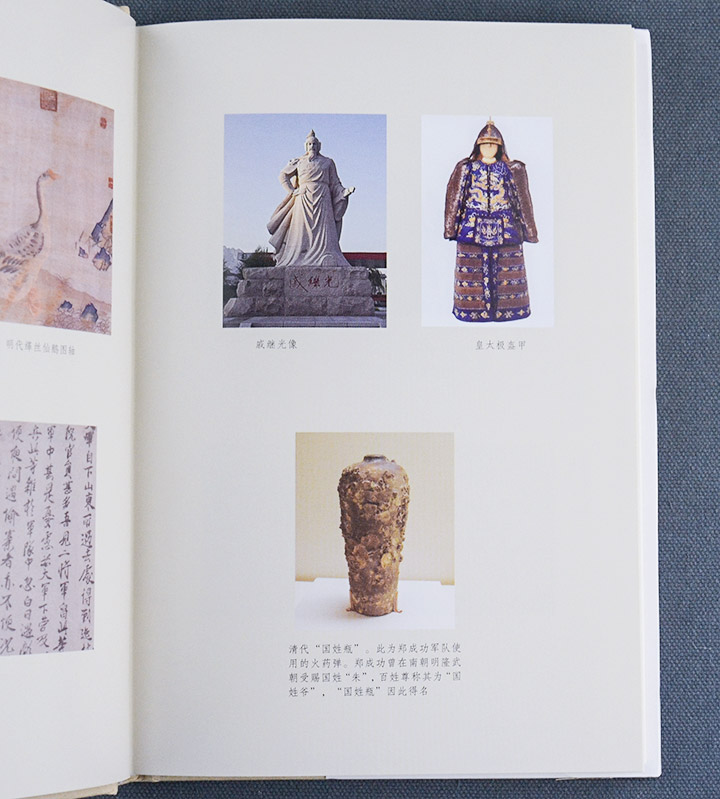

第三節 明朝的殖民事業和外患/318

第四節 明末的政局/321

第五節 明的制度/324

第六節 元明的學術思想和文藝/328

第七節 元明的宗教和社會/330

第十八章 落日余暉中的清朝

**節 明清之際/333

第二節 康乾盛世/337

第三節 清初的外交/340

第四節 清代的武功/343

第五節 清中葉的內亂/348

第六節 清代的制度/351

第七節 清代的學術/354

第八節 清代的社會生活/358

第九節 基督教和西方科學的傳入/361

第十九章 剿夷與撫夷

**節 歐洲的東方殖民步伐/367

第二節 英人尋求平等邦交失敗/370

第三節 鴉片貿易之禍/374

第四節 商業戰爭和殖民戰爭/377

第五節 坐失發展的良機/382

第六節 不平等條約的禁錮/384

第七節 剿夷派勢力興起/387

第八節 書生意氣的災難/391

第二十章 洪秀全與曾國藩

**節 治與亂的循環/396

第二節 洪秀全的新朝舊革命/399

第三節 曾國藩改良舊社會/403

第四節 舊式革命的末路/406

第二十一章 自強之路的失敗

**節 內外合作求自強/411

第二節 前進遇著阻礙/417

第三節 士大夫輕舉妄動/423

第四節 中日初次決戰/431

第五節 李鴻章引狼入室/442

第二十二章 瓜分及民族之復興

**節 康梁助光緒變法/446

第二節 頑固勢力總動員/451

第三節 八國聯軍和辛丑條約/453

第四節 遠東國際新形勢/458

第五節 日俄戰爭/461

第六節 清末的憲政運動/466

第二十三章 辛亥革命

**節 孫中山的革命方案/470

第二節 沖破阻礙共和立國/478

第三節 二次革命始末/485

第四節 城下之盟的外交/489

第五節 袁氏稱帝的鬧劇/494

第六節 “二十一條”之交涉/496

第七節 中央權力的頻繁更迭/500

第八節 一戰留下問題種種/505

第九節 弱國的外交/509

第二十四章 一戰后的中國

**節 軍閥割據十五年/513

第二節 國民政府的成立/518

第三節 中國民族運動的發展/522

第四節 國民革命直指統一/524

第五節 日本的進一步威脅/527

第六節 關稅自主權的收回/529

第七節 逐漸廢除不平等條約/532

第八節 俄國的狼子野心/536

第九節 國恥之東北的淪陷/539

第十節 國民政府的政治/543

第十一節 現代的經濟和社會/547

第十二節 現代的教育和學術/551

后 記 /554

中國史綱:精美彩插本 節選

代序:閱盡滄桑,讀史明智

錢穆

中國為世界上歷史*完備之國家,又中國史所包地域*廣大,所含民族分子*復雜,因此益形成其繁富。若一民族文化之評價,與其歷史之悠久博大成正比,則我華夏文化,于并世固當首屈一指。然中國*近,乃為其國民*缺乏國史智識之國家。何言之?“歷史智識”與“歷史材料”不同。我民族國家已往全部之活動,是為歷史。其經記載流傳以迄今者,只可謂是歷史的材料,而非吾輩今日所需歷史的智識。材料累積而愈多,智識則與時以俱新。歷史智識,隨時變遷,應與當身現代種種問題,有親切之聯絡。歷史智識,貴能鑒古而知今。至于歷史材料,則為前人所記錄,前人不知后事,故其所記,未必一一有當于后人之所欲知。然后人欲求歷史智識,必從前人所傳史料中覓取。若蔑棄前人史料而空談史識,則所謂“史”者非史,而所謂“識”者無識,生乎今而臆古,無當于“鑒于古而知今”之任也。

今人率言“革新”,然革新固當知舊。不識病象,何施刀藥?僅為一種憑空抽象之理想,蠻干強為,求其實現,魯莽滅裂,于現狀有破壞無改進。凡對于已往歷史抱一種革命的蔑視者,此皆一切真正進步之勁敵也。唯借過去乃可認識現在,亦唯對現在有真實之認識,乃能對現在有真實之改進。故所貴于歷史智識者,又不僅于鑒古而知今,乃將未來精神盡其一部分孕育與向導之責也。且人類常情,必先“認識”乃生“感情”。人*親者父母,其次兄弟、夫婦乃至朋友。凡其所愛,必其所知。人唯為其所愛而奮戰犧牲。人亦唯愛其所崇重,人亦唯崇重其所認識與了知。唯知之深,故愛之切。若一民族對其已往歷史無所了知,此必為無文化之民族。此民族中之分子,對其民族,必無甚深之愛,必不能為其民族真奮戰而犧牲,此民族終將無爭存于并世之力量。今國人方蔑棄其本國已往之歷史,以為無足重視;既已對其民族已往文化,懵無所知,而猶空呼愛國。

故欲其國民對國家有深厚之愛情,必先使其國民對國家已往歷史有深厚的認識。欲其國民對國家當前有真實之改進,必先使其國民對國家已往歷史有真實了解。我人今日所需之歷史智識,其要在此。前一時代所積存之歷史資料,既無當于后一時期所需要之歷史知識,故歷史遂不斷隨時代之遷移而變動改寫。今日所需要之國史新本,將為自《尚書》以來下至《通志》一類之一種新通史。此新通史應簡單而扼要,而又必具備兩條件:一者必能將我國家民族已往文化演進之真相,明白示人,為一般有志認識中國已往政治、社會、文化、思想種種演變者所必要之知識;二者應能于舊史統貫中映照出現中國種種復雜難解之問題,為一般有志革新現實者所**之參考。前者在積極地求出國家民族永久生命之源泉,為全部歷史所由推動之精神所寄;后者在消極地指出國家民族*近病痛之癥侯,為改進當前之方案所本。此種新通史,其*主要之任務,尤在將國史真態,傳播于國人之前,使曉然了解于我先民對于國家民族所已盡之責任,而油然生其慨想,奮發愛惜保護之摯意也。此種通史,必將從積存的歷史材料中出頭,將于極艱苦之準備下,呈露其極平易之面相。將以專家畢生之精力所萃,而為國人月日瀏覽之所能通貫。則編造國史新本之工作,其為難于勝任而愉快,亦可由此想見矣。故曰:治國史之**任務,在能于國家民族之內部自身,求得其獨特精神之所在。

凡治史有兩端:一曰求其“異”,二曰求其“同”。何謂求其異?凡某一時代之狀態,有與其先、后時代突然不同者,此即所由劃分一時代之“特性”。從兩“狀態”之相異,即兩個“特性”之銜接,而劃分為兩時代。從兩時代之劃分,而看出歷史之“變”。從“變”之傾向,而看出其整個文化之動態。從其動態之暢遂與夭淤,而衡論其文化之為進退。此一法也。何謂求其同?從各不同之時代狀態中,求出其各“基相”。此各基相相銜接、相連貫而成一整面,此為全史之動態。以各段之“變”,形成一全程之“動”。即以一整體之“動”,而顯出各部分之“變”。于諸異中見一同,即于一同中出諸異。全史之不斷變動,其中宛然有一進程。自其推動向前而言,是謂其民族之“精神”,為其民族生命之源泉。自其到達前程而言,是謂其民族之“文化”,為其民族文化發展所積累之成績。此謂求其同。此又一法也。

故治國史不必先存一揄揚夸大之私,亦不必先抱一門戶立場之見。仍當于客觀中求實證,通覽全史而覓取其動態。“變”之所在,即歷史精神之所在,亦即民族文化評價之所系。而所謂“變”者,即某種事態在前一時期所未有,而在后一時期中突然出現。此有明白事證,與人共見,而我不能一絲一毫容私于其間。

今于國史,若細心籀其動態,則有一至可注意之事象,即我民族文化常于“和平”中得進展是也。一民族一國家歷史之演進,有其生力焉,亦有其病態焉。生力者,即其民族與國家歷史所推進之根本動力也。病態者,即其歷史演進途中所時時不免遭遇之頓挫與波折也。人類歷史之演進,常如曲線形之波浪,而不能成一直線以前向。若以兩民族兩國家之歷史相比并觀,則常見此時或彼升而我降,他時彼降而我升。只橫切一點論之,萬難得其真相。今日治國史者,適見我之驟落,并值彼之突進,意迷神惑,以為我有必落,彼有必進,并以一時之進落為彼、我全部歷史之評價,故雖一切毀我就人而不惜,唯求盡廢故常,以希近似于他人之萬一。不知所變者我,能變者亦我,變而成者依然為我。

“生原”者,見于全部潛在之本力,而“病原”則發于一時外感之事變。故求一民族一國家歷史之生原者,貴能探其本而攬其全;而論當前之病態者,則必辨于近世而審其變。國史綿歷,既四五千年于茲,其病象之見于各時期者,推原尋因,不能全同。有染稍久者,亦有僅起于當前者。而要言之,國史自隋唐以來,科舉制既興,士族門第之地位消融漸盡,而社會走上平鋪散漫之境,此中國晚近世一大變也。逆溯中國當前病象,推之*遠,至于中唐安史之亂以來而極。究生力必窮之*先,診病況必詳之*后。

蓋今日者,數十年乃至百年社會之積病,與夫數千年來民族文化之潛力,乃同時展開于我國人之眼前。值此創劇痛深之際,國人試一番我先民五千年來慘淡創建之史跡,一棒一條痕,一摑一掌血,必有淵然而思,憬然而悟,愀然而悲,奮然而起者。要之我國家民族之復興,必將有待于吾國人對我先民國史略有知。此則吾言可懸國門,百世以俟而不惑也。

茫茫員輿,蕓蕓眾生,我不知其已歷幾何世矣!抑有始終未躋于摶成“民族”之境者;有雖摶成為一民族,而未達創建“國家”之域者;有難摶成一民族,創建一國家,而俯仰已成陳跡,徒供后世史家為鉤稽憑吊之資者;則何與?曰:唯視其“文化”。民族之摶成,國家之創建,胥皆“文化”演進中之一階程也。故民族與國家者,皆人類文化之產物也。舉世民族、國家之形形色色,皆代表其背后文化之形形色色,如影隨形,莫能違者。人類茍負有一種文化演進之使命,則必摶成一民族焉,創建一國家焉,夫而后其背后之文化,始得有所憑依而發揚光大。若其所負文化演進之使命既中輟,則國家可以消失,民族可以離散。故非國家、民族不永命之可慮,而其民族、國家所由產生之“文化”已衰息斷絕,而其國家之生命猶得長存者。環顧斯世,我民族命運之悠久,我國家規模之偉大,可謂絕出寡儔,獨步于古今矣。

抑思之又思之,斷斷無一國人之相率鄙棄其一國之史,而其國其族猶可以長存于天地之間者。亦未有專務于割裂穿鑿,而謂從此可以得我先民國史之大體者。繼自今,國運方新,天相我華,國史必有重光之日,以為我民族國家復興前途之所托命。則必有司馬氏其人者出,又必有劉、范諸君子者扶翼之,又必有賢有力者獎成之。而此書雖無當,終亦必有憫其意,悲其遇,知人論世,恕其力之所不逮,許其心之所欲赴。有開必先,若使此書得為將來新國史之馬前一卒,擁慧而前驅,其為榮又何如耶!

……

中國史綱:精美彩插本 相關資料

當信任何一國之國民,尤其是自稱知識在水平線以上之國民,對其本國已往歷史,應該略有所知。

——錢穆

張蔭麟先生,史學家也,亦哲學家也。其宏博之思,蘊諸中而尚未及闡發者,吾固無從深悉。然其為學,規模宏遠,不守一家言,則時賢之所夙推而共譽也。

——熊十力

論方面廣闊,述作宏富,且能深入為文者,我常推重呂思勉誠之先生、陳垣援庵先生、陳寅恪先生與錢穆賓四先生為前輩史學四大家。

——嚴耕望

蔣廷黻所要求于知識界的,是動態、是入世、是事業、是實物,是書本以外、是主義以外、是文字以外、是“清議”以外,是與小百姓同一呼吸。

——李敖

中國史綱:精美彩插本 作者簡介

張蔭麟,字素癡。以史、學、才三才識聞名,與錢鐘書、吳晗、夏鼐并稱為清華“文學院四才子”。曾編撰《中國史綱》一書,乃歸入中國史學名著不愧。

呂思勉,字誠之。注重排比史料,分類札記,長于綜合研究和融會貫通。他的全部著作,包括各種斷代史、通史、專史等,已匯編成《呂思勉史學論著》。

蔣廷黻,字綬章,筆名清泉。中國歷史學家、外交家。蔣廷黻著述不多,但對中國史學界卻產生了相當大的影響。時至今日,他的一些代表作仍被一些近代史專家不時提及。

- 主題:不喜此類取巧式編輯方式

目錄沒有明確標注哪些部分是哪位先生的作品,只在后記里表述將三位先生的三部作品拼到了一起,有言:“……針對同一事件或同一只選取了其中一位作者的說法……對文中的地名、人名、紀年以及個別文字等方面進行了修訂和調整” 個人不喜這種編輯方式,私以為是對作者不尊重也是對讀者的不尊重。希望能退貨成功吧。

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

莉莉和章魚

- >

中國歷史的瞬間

- >

月亮與六便士

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

山海經

- >

詩經-先民的歌唱

- >

巴金-再思錄