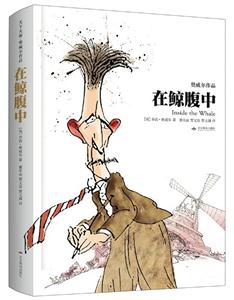

在鯨腹中 本書特色

1.奧威爾不但是知名的反極權小說作者,還是知名的英語文體家、一流的散文家以及頭腦清醒且目光犀利的文學評論家。

2.奧威爾關于托爾斯泰、莎士比亞、葉芝、狄更斯等作家、作品的評論深刻、獨到,今天讀來依然不乏真知灼見。

3.《在鯨腹中》是目前收錄篇目為經典的奧威爾書評集,董樂山經典譯筆。

4.繼帕斯作品集后,天下大師系列又一誠摯巨獻,重磅推出奧威爾逝世65周年紀念專輯,海量珍貴資料圖片將于《在鯨腹中》高清呈獻。

★喬治·奧威爾獨特,正如蕭伯納和馬克·吐溫獨特一樣……對思想混沌的讀者,他帶來的是刺痛、夢醒和頓悟;對追求不落俗套藝術作品的讀者,他奉上的是快意的閱讀盛宴。

——《時代》周刊

★多一個人讀奧威爾,就多一份自由。

——安東尼·伯吉斯

★奧威爾不僅是個一般意義上的文學評論家,而且也是個文體評論家。

——董樂山

在鯨腹中 內容簡介

喬治奧威爾除了小說創作外,還有一個重要的身份是書評家。《在鯨腹中》是奧威爾的文學評論集,收錄了著名的《我為什么寫作》《一個書評家的自白》等佳作,以及關于亨利米勒、莎士比亞、吉卜林、馬克吐溫、甘地、丘吉爾等作家、作品的精彩評論文章。奧威爾的文學評論行文流暢、觀點獨特犀利,他因此被譽為文體作家。

在鯨腹中在鯨腹中 前言

代序一個書評家的自白

在一間寒冷而且憋氣的坐臥兩用的屋子里,到處都是煙頭和喝了半空的茶杯,一個身穿滿是蛀洞的睡袍的人坐在一張搖搖欲倒的桌子旁,想為他的打字機在亂紙堆中找個地方放下來。他不能把這些紙扔掉,因為廢紙簍已丟滿了廢紙,而且,在那些沒有回復的信件和沒有付的賬單中,很可能有一張面值相當于兩塊金幣的支票,他幾乎可以肯定忘記存入銀行了。

還有一些信件上面的寄信人地址應該記到通訊錄上去。他的通訊錄已經丟了,一想到要尋找,甚至是一想到要尋找不論什么東西,都會使他產生強烈的自殺沖動。

他年約三十五歲,但看上去已像五十歲的人了。他已經謝頂,青筋畢露,目戴眼鏡,或者說,如果他僅有的那副眼鏡不是總找不到的話,他就會戴著眼鏡。 如果情況正常, 那么他就會患上營養不良; 如果*近交了好運,那么他就會因為飲酒過度而頭痛欲裂。現在是上午十一點半,按照他的作息習慣,他早在兩個鐘頭以前就開始工作了; 但是即使他做了什么認真的努力,也會因為電話鈴的不斷響起、孩子的哭鬧、街上的電鉆,還有他的債權人上下樓梯的腳步聲而受到打擾。*近的一次打擾是第二班郵件的到達,為他送來了兩個通知和用紅字印刷的所得稅催單。

不用說,這個人是個作家。他可能是個詩人、小說家、電影劇本作家,或者廣播稿作家,因為所有文人都基本上是一樣的,不過,我們姑且說他是個書評家。有一半淹沒在亂紙堆里的是一只厚厚的郵包,里面有他的編輯給寄來的五本書,并附有一張字條說,這五本書“放在一起十分適宜” 。這個郵包是四天前寄到的,但是這位書評家由于精神癱瘓,懶得打開它,擱置了四十八小時。昨天他下了決心解開包扎的繩子,發現這五本書是《處在十字路口的巴勒斯坦》 、 《科學養乳牛》 、 《歐洲民主簡史》( 這本書共六百八十頁,重四磅 )、 《葡屬東非部落風俗》和一部小說《躺下更舒服》 ,把它放在里面大概是弄錯了。他的書評文章需長八百字,得在明天中午以前“交稿” 。

這些書中有三部寫的內容是他一無所知的,他至少要讀它五十頁才能避免出錯,這不僅會在作者 ( 他當然知道書評家的所有毛病 ) 面前,而且會在一般讀者面前出洋相。下午四點他就已經打開郵包取出書來,但是仍舊沒有精神打開書。一想到不得不讀這幾本書,甚至一聞到紙張油墨的氣味, 他就覺得像吃那澆上蓖麻子油的冷冷的米粉布丁一樣。但是奇怪的是,他的稿子會及時送到編輯部的。它總歸是能及時送達那里的。到晚上九點,他的腦子比較清楚了一些,一直到下半夜,他就會坐在這間越來越冷而煙霧越來越濃的屋子里,一本接著一本熟練地翻閱,放下的時候嘆一句: “我的天,又是廢話連篇!”到了早晨,他眼珠污濁,滿面胡楂,一臉不快,在一張白紙前呆呆坐上一兩個小時,一直到時針咄咄逼人地把他嚇得行動起來。這時他突然來了勁。一切陳詞濫調—— “一本誰都不能錯過的好書” ,“每頁都有令人難忘的東西” , “關于什么什么的章節特別有價值”等,都像鐵屑給吸向磁石一般,紛紛各就各位。書評*后結束時,文章長度正好,還剩大約三分鐘時間。與此同時,又有一包內容混雜、提不起胃口的書郵遞到達。事情就是這樣繼續下去。而只在幾年以前,這個精神委頓、神經衰弱的可憐蟲在開始他的寫書評生涯時,他是抱著何等高尚的希望啊。

我是不是有些夸大其詞了?我請問哪位經常寫稿的書評家,哪位一年評一百部書的人,能無愧于心地否認,他的習慣和性格不是像我所說的那樣。反正,每位作家都是那樣的人,但是長期從事不做選擇的書評工作,是一件特別不討好的、討厭的、消耗精力的事。這不僅需要吹捧垃圾,而且要不斷地捏造對那些書的反應,而實際上你對它們是一點也不會自動產生什么感情的。書評家盡管已經倒了胃口,但是從職業角度出發,照理對書是有興趣的,在每年出版的幾千本書里,大約有五十本或者一百本他是有興趣寫評論的。如果他是這一行業的頭腦人物,他可能給分到這種書的十本或者二十本!更加可能的是他只分到兩三本。他的其余工作,不論在贊揚或貶低時到了怎樣正直的程度,也基本上是講假話。他是在把他的不朽精神傾倒在陰溝里,一次半品脫。

大多數書評對于所評的書都是做了不充分的或者是錯誤的報道。戰后出版商都不像以前那樣能夠左右文學編輯,為他們出版的每一本書唱贊歌了,但另一方面,由于缺少版面和其他不便,書評的水準降低了。看到這種情況,有時有人建議解決問題的辦法在于把書評從職業書評家手中拿過來。專門性的書籍由專家來評,另一方面,很大數量的書評,特別是小說,可由業余作家來寫。幾乎每一本書都有可能在某些讀者中引起反應的,哪怕這反應是極為反感,因此這些讀者對該書的意見肯定比倦于此道的職業書評家有價值。但是,遺憾的是,每個編輯都知道,這樣的工作很難組織。在實踐中, 編輯總是去找他的約稿對象——用他的話來說, 他的“常規軍” 。

只要你認為每本書都值得一評,這種現象就沒有辦法改變。在成批地提到書的時候,幾乎不可能不大肆贊揚其中的大部分。在你同書發生某種職業上的關系以前,你是不會發現大多數的書是多么蹩腳的。對十之八九,甚至更大比例的書,唯一客觀的講真話的批評是, “此書毫無價值” ,而關于書評家本人的真實情況則是“此書引不起我任何興趣,除非付我報酬,否則我是不會寫它的” 。但是讀者讀那樣的書是得不到報酬的。為什么要付他們報酬?他們希望對于要他們讀的書有某種指導,他們希望有某種價值評估。但一提到價值,標準就崩潰了。因為如果有人說——而且幾乎每一個書評家至少一星期要這么說一次——《李爾王》是個好劇本, 《四義士》是部好的驚險小說,這話里的“好”字有什么意思?

我始終覺得,*好的做法是,干脆不去理會大多數的書,而對少數似乎有分量的書,則可以長篇評論——*低限度是一千字。對將要問世的書發一兩行短訊是有用的,但是一般六百字左右中等長度的書評,即使寫書評的真正愿意寫,也是一定沒有價值的。一般來說,他并不愿意寫,因為一個星期一個星期地生產片言只語的文字,很快把他壓垮了,成了我在本文開始時所描述的那樣一個身穿睡袍的精神委頓的人。但是,這個世界上每個人總有個別人他可以瞧不起的,我必須說,根據我在兩方面的行業經驗,書評家的日子比影評家好過,影評家不能在家中工作,他需要參加上午十一點的內部放映,而且也許只有一兩次例外,他往往要為一杯廉價的雪利酒而出賣他的榮譽。

一九四六年五月三日《論壇報》

一九四六年八月五日《新共和》

董樂山譯

在鯨腹中 目錄

《在巴黎和倫敦的窮困潦倒生活》法文版序

新聞自由

《動物農莊》烏克蘭文版序

寫作生涯的代價

手稿筆記摘錄

評亨利·米勒的《北回歸線》

查爾斯·狄更斯

在鯨腹中

查爾斯·里德

托爾斯泰和莎士比亞

魯德亞德·吉卜林

馬克·吐溫——特許認可的弄臣

評納拉亞納·梅農《威廉·巴特勒·葉芝的發展》

為佩·格·沃德豪斯辯

評扎米亞金的《我們》

李爾王、托爾斯泰和弄臣

喬治·吉辛

評格雷厄姆·格林的《問題的核心》

甘地隨想錄

評丘吉爾的《他們*得意的時刻》

在鯨腹中 節選

在鯨腹中

一

亨利·米勒的小說《北回歸線》一九三五年面世后,受到出語謹慎的稱贊,有些贊揚者似乎唯恐讓人以為是欣賞書中的色情描寫。稱贊者中有 T.S. 艾略特、赫伯特·里德、阿道司·赫胥黎、約翰·多斯·帕索斯、埃茲拉·龐德等,總的來看,稱贊者中沒有當年風靡一時的作家。在某種程度上,這本書的主題屬于二十世紀二十年代,而不是三十年代。

《北回歸線》這部小說是用**人稱講述的,不論從哪個角度看,都像一本自傳體小說。米勒本人一口咬定,這本書純粹是部自傳,只不過用了講述故事的節奏和方法。書中講述了美國人在巴黎的故事,不過并不是小說中慣有的情節,因為故事中的美國人全都囊中空空。在繁榮年代,美元堅挺,法郎疲軟,形形色色的藝術家、作家、學生、藝術愛好者、觀光客、縱欲者甚至世界上難得一見的流浪漢蜂擁而至,充斥在巴黎街頭。在這座城市的有些城區,所謂的藝術家人數一準超過了就業人口,據估計,在二十世紀二十年代末期,巴黎的畫家人數多達三萬人之眾,然而大多數名不副實。巴黎市民漸漸對藝術家麻木不仁,哪怕是身穿條絨褲聲音粗啞的女同性戀者,或者是身穿古希臘或中世紀裝束的年輕人招搖過市,也絲毫吸引不了人們的目光。在巴黎圣母院附近的塞納河兩岸,到處擺放著寫生畫凳,路人幾乎無法插足。這是個充滿冷門黑馬和失意天才的時代,人人嘴邊都掛著這句話: “天生我材必有用。 ”結果,誰也沒能“有用” ,衰退的潮流像又一個冰河紀般降臨了,這座大都市中的藝術家浪潮消退殆盡。僅僅十年前,蒙巴納斯區的咖啡店直到深夜都人滿為患,裝腔作勢的顧客人聲鼎沸,如今卻變得像黑魆魆的墓穴,連個鬼影子都見不著。米勒描寫的正是這么一個世界,溫德漢姆·劉易斯的《塔爾》等小說也描述了這個世界,但米勒描述的只是這個世界的底層,是在衰退潮流后賴著沒走的流浪無產者,這群人既是貨真價實的藝術家,也是不折不扣的惡棍。故事中有偏執狂, 這種人都“想要”以親身經歷寫本小說, 讓普魯斯特無地自容。故事中有失意的天才,但只有到了用不著為下一頓飯擔憂的罕有時刻,天才才會真正嶄露頭角。 但故事中描述的大部分情景是臭蟲肆虐的工人客棧、打斗場面、 酗酒狂歡、 廉價妓院、 俄國難民、 乞討、 詐騙以及打零工的苦力。在一個外國人的眼中,巴黎窮人區到處是鋪了卵石的窄巷,處處散發著垃圾的酸臭味,小酒館里是油膩的吧臺和凹凸不平的磚地,外面是塞納河污穢的綠水,身穿藍色斗篷的共和國衛隊在街道上巡邏,陋巷里到處散放著破舊的鐵皮尿壺,地鐵站散發出奇怪的甜膩膩氣息,路面上丟滿了香煙頭,頭頂上飛過盧森堡花園的鴿群。這一切構成了這里的整體氣氛,至少這種感覺揮之不去。

從表面上看,要用這樣一批素材寫書,這本書成功的希望也太渺茫了。《北回歸線》出版時,意大利人正向埃塞俄比亞進軍,希特勒在增建其規模日益龐大的集中營。那時的世界知識中心是羅馬、莫斯科和柏林。此時出版一部描寫美國流浪漢在巴黎拉丁區混飯吃的小說,似乎難以獲得出色的文學價值。誠然,小說家無須正面書寫當代史,但是,小說家若全然漠視當時的主要公共事件,恐怕不是個傻瓜就是個徹頭徹尾的白癡。如果粗粗瀏覽一下《北回歸線》的故事主題,大多數人也許會覺得,這不過是二十世紀二十年代殘存的惡作劇情節。其實,凡是讀過此書的人馬上就看得出,滿不是這么回事,這是一部非凡卓越的作品。為什么說它卓越?它究竟怎樣卓越?要回答這些問題絕對不簡單。*好從《北回歸線》在我腦海中留下的印象談起。

我一翻開《北回歸線》 ,見里面滿是猥褻字眼,我的直覺反應是不讓它闖進我的記憶。我相信,大多數讀者都會有同樣的反應。然而,過了一段時間,撇開種種細節不談,書中描寫的氣氛似乎以一種奇怪的方式盤桓在我記憶中。一年后, 米勒的第二部小說《黑色的春天》出版了。到這時,《北回歸線》 在我腦海中的印象生動多了, 遠遠超過首次閱讀時的印象。 《黑色的春天》給我的**印象是水準下降,和諧性、整體性不及前一部書。可是,又過了一年, 《黑色的春天》的許多章節也在我腦海中深深扎下了根。顯然,這兩本書屬于讓人回味綿長的那類作品,就像書評常說的那樣,那類書“營造了一個自己的世界” 。能產生這種效果的書并不一定是好書,譬如《中彩獎品》或者《夏洛克·福爾摩斯探案集》之類,就是些毀譽參半的書,而《呼嘯山莊》或《帶綠色百葉窗的房子》要么違反常情,要么感覺病態。但不時會有一本開創新天地的小說面世,書中不是展示奇異的景象,而是揭示人們熟悉的情景。就拿《尤利西斯》來說吧,真正非凡的特點是其選材為讀者司空見慣。當然, 《尤利西斯》的特點遠不止此,因為喬伊斯不僅是位詩人,還是位大學者,但他真正的成就是將人人熟悉的事物見諸筆端。他敢于揭露思想深處的愚昧——這不但需要技巧,還需要勇氣。結果,他發現了一個美國,這個美國就在每個美國人的鼻子底下。他選用的大量素材人們以為無法言表,可他卻設法傳遞了出來,效果是打破了人們生活的孤寂狀態,起碼在短時間中產生了這樣的效果。閱讀《尤利西斯》的一些章節后, 會感覺喬伊斯的思想和讀者的思想融合在了一起,會感覺他盡管不知道你的名字,卻了解你的全部生活,會感覺你與他是在一個超越時空的世界里相聚。雖然亨利·米勒跟喬伊斯在其他方面并不相似,但在這方面卻有一些共同點。誠然,他的作品內容特別參差不齊,有時候一頭扎進冗長的連篇空話,有時候又忽然陷入超現實主義的空間, 《黑色的春天》尤其有這種傾向。不過,他的書讀上五到十頁,便會讓人產生一種罕有的寬慰感, 這倒不是出于一種受人理解的感覺, 并不是感覺到“他完全了解我”或者“他這段文字完全是專門寫給我看的” ,而是仿佛聽到一個聲音在對你說話的感覺,那個聲音來自一個和藹的美國人,說的話既沒有欺騙,也沒有道德教化目的,只不過含蓄地述說: 我們都大同小異。你一時擺脫了謊言,擺脫了簡單化,擺脫了普通小說甚至好小說中的程式化和讓人牽著鼻子走的模式,開始體會到人人都有的經歷。

所處的那個國家中,自由并不是句空話。他總是掛在嘴邊的民主、平等、友誼等字眼也不是遙不可及的理想,而是眼前活生生的現實。在十八世紀中葉,只要不是生活在純粹共產主義的社交圈子中,感到自由平等的美國人確實是自由的、平等的。不錯,當時是有貧困,甚至有階級差別,但是除了黑人之外,并沒有哪個階級的人永無出頭之日。人人內心都有一種類似主心骨的良知: 正當謀生,不向別人卑躬屈膝。讀到馬克·吐溫描寫的密西西比河的船夫或領航人,或者讀到布萊特·哈特筆下的西部淘金者,會感覺那種人比石器時代的食人族還遙遠。究其緣故,只因他們是自由人。即使是東部各州過著平靜家居生活的美國人也是一樣, 比如 《小婦人》《海倫的寶貝們》和 《乘車離開班戈》 中描述的那樣。閱讀這些作品時, 會感覺到那是一種輕快活躍、無憂無慮的生活,讀者仿佛有置身其中的實在感覺。這正是惠特曼所要歌頌的,不過他處理的方式非常糟糕,因為他是那種告訴你該產生什么感覺的作家,而不是設法讓你產生這種感覺。他辭世太早,沒有看到大規模工業興起和無情剝削移民勞工,美國的生活墮落惡化,這也許對他持有的信念算是一種幸運……

在鯨腹中 作者簡介

喬治·奧威爾(George Orwell,1903—1950),英國記者、小說家、散文家和評論家。

1903年生于印度,在英國成長。少年時入讀著名的伊頓公學,畢業后因成績一般、家境不富裕無力攻讀大學,考取了公務員,被派到緬甸任警察。1927年辭去公職回到倫敦,開始從事文學創作。1936年,參加了西班牙內戰。因傷回國后又被劃入左派,不得不流亡法國。二戰中,在英國廣播公司(BBC)從事宣傳工作。后來又從事專欄書評寫作。1950年死于肺病。

喬治·奧威爾一生短暫,但他以敏銳的洞察力和犀利的文筆審視和記錄著他所生活的那個時代,做出了許多超越時代的預言,被稱為“一代人的冷峻良知”。代表作有《動物農莊》和《一九八四》等。

- 主題:奧威爾的書評集

這是喬治·奧威爾的書評集。《在鯨腹中》是其中的一篇,說的是亨利·米勒這個“垮掉派”作家和他的《北回歸線》,文章很長,扯得很遠,耐心讀來,很有意思。

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

李白與唐代文化

- >

有舍有得是人生

- >

煙與鏡

- >

中國歷史的瞬間

- >

山海經

- >

史學評論