-

>

妙相梵容

-

>

基立爾蒙文:蒙文

-

>

我的石頭記

-

>

心靈元氣社

-

>

女性生存戰爭

-

>

縣中的孩子 中國縣域教育生態

-

>

(精)人類的明天(八品)

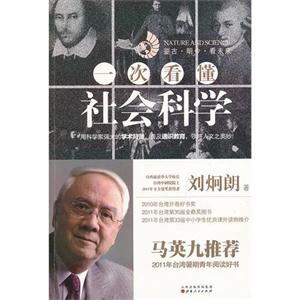

一次看懂社會科學-鑒古.明今.看未來 版權信息

- ISBN:9787203080008

- 條形碼:9787203080008 ; 978-7-203-08000-8

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

一次看懂社會科學-鑒古.明今.看未來 本書特色

馬英九推薦

2011年臺灣暑期青年閱讀好書

臺灣教育專家推薦父母和小學三年級以上的孩子一起閱讀,啟發孩子的科學思維,將孩子帶進科學大門。

一次看懂社會科學-鑒古.明今.看未來 內容簡介

這是來自科學家、教育家的科學和人文關懷,用*趣味、看似*簡單的文字講述歷史廣博的社會科學。

作者工科出身,卻文學、歷史、哲學、藝術等修養深厚,學貫中西,自稱“深受西方影響的中國讀書人”,倡導無目的地快樂讀書,讓學習的興趣自由成長。可以將各種科學知識和人文歷史信手拈來,再*自然地將之融為一體,然后深入淺出,如行云流水般地娓娓道來,為讀者開啟一道道科學之門,天文、地理、數學,藝術、文學歷史……包羅萬象,融會貫通,課堂里十年也學不完、學不會的知識,在這里卻是完善自我、滋養心靈的精神食糧。這樣的能力其中之一來自作者多年讀書的積累,而作者期待的是讓年輕一代感受到他讀書的快樂,并也能擁有這種快樂和這份能力。

一米是怎么定出來的?拿破侖為什么會輸在滑鐵盧?領導能力是與生俱來的嗎?什么是囚犯的兩難?墨菲定律是不是真的有道理?“蘋果”為什么那么好吃?如何真正推動綠色革命?……

科學嚴謹的態度 包羅萬象的知識 趣味盎然的闡釋

融數學、經濟學、歷史、文化、自然于一體;又條分縷析——通過“鑒古”、“明今”、“看未來”三大部分去探究社會科學的進程。沒有詰屈聱牙的學術名詞,有的是趣味盎然的知識;沒有生硬刻板的灌輸教育,有的是循循善誘的思維拓展。一窺文明演進的同時,也開啟了自我認知的旅程。

一次看懂社會科學-鑒古.明今.看未來 目錄

北國的雨燕

索忍尼辛的抉擇

伊凡杰尼索維奇的一天

一公尺有多長?

放諸四海而皆準

世界是平的

法國大革命

拿破侖與滑鐵盧戰役

2 明 今

敢于不同的一生

跟曼德拉學領導

啟動綠色革命

許地球一個美好未來

平不平衡很重要

囚犯的兩難

莫非定律

一生中*重要的日子

弦斷有誰聽

再談知己

3 看 未 來

你,就是風云人物

一腳踢女傭

我愛秋香

你今天Google了嗎?

蘋果怎么那么好吃?

求知若渴,虛心若愚

奧巴馬總統就職演說

一次看懂社會科學-鑒古.明今.看未來 節選

敢于不同的一生

南非的民權運動領導人物曼德拉曾被囚禁27年,

成為全世界道德和勇氣的模范。

印證了勇氣和意志足以克服戰勝壓迫的力量。

2008年7月18日,舉世景仰的前南非共和國總統曼德拉先生歡度九十歲的生日。我想談談關于他的故事。

南非共和國位于非洲南端,是歐洲和印度亞洲間的海運樞紐,天然資源相當豐富,特別是黃金和鉆石的礦藏。總人口約四千七百萬,有三個分別是行政、司法、立法的首都,有11種官方語言,也因此南非共和國有11個官方的名字。國民平均生產總值GDP大約一萬美元,在全世界180多個國家中排名七十左右,算是在中間。它的吉尼系數(Gini Coefficient,貧富懸殊的量度)為57.8,相當地高。全世界貧富懸殊*低的吉尼系數約是25左右,*高的差不多是70。

大約兩千五百年前,當地土人就開始了農作、畜牧、狩獵的生活。葡萄牙人是率先從歐洲到南非的移民,17世紀中期荷蘭人也到南非定居。18世紀末,荷蘭海上霸權開始衰落,英國取而代之,英國人也移民到南非。荷蘭人和英國人都從包括印度、馬達加斯加和印度尼西亞等地,把當地人帶來當奴隸。1910年,南非聯邦成為大英帝國里的一個自治領土,第二次世界大戰后大英帝國日漸式微,1961年南非共和國脫離了大英聯邦,正式成為獨立國。

奮力爭取自由平等

南非的近代歷史中,*重要也可以說是*沉重的一段時間就是1948到1994的40年里,種族隔離政策的形成,中間的爭議和抗爭,到*后的全面消除。

讓我們先談談一個似乎十分明顯的觀念——人權。聯合國人權宣言里,開宗明義地說:“人類生而自由,具有同等的權利和尊嚴。”自由和權利正是一體兩面;自由帶來權利,權利彰顯了自由。每個人都有同等的權利和尊嚴,也就是平等的真諦。在我們都同意“人類生而自由平等”的原則下,一個大家往往忽略的問題是:“為什么?”換句話說:“什么是導引這個原則的原因?”觀點之一是,這是個自然的原則,因為平等和自由是天賦的權利;另一個觀點是,這是個該有的原則,因為平等和自由是人類相處中合情合理的關系;還有一個觀點是,這是個不能避免的原則,因為一個沒有平等和自由的社會,必將是個紛爭、動亂,充滿了憤怒與仇恨的社會。

在諸多關于平等和自由真諦的闡述方面,讓我引用美國羅斯福總統在1941年的演說中所標榜的四大自由——言論自由、信仰自由、免于匱乏的自由和免于恐懼的自由。

人類的歷史,可說是一部爭取平等和自由的歷史。我們不禁自問,這么明確的普世價值為何如此難以了解、難以實行?歷史上的法國大革命、美國南北戰爭、中國的國民革命、二次大戰對納粹的戰爭,以至公民的權利、婦女的權利、勞工權利的爭取,更推而廣之包括性向差異的權利、未生胎兒的權利、環境保護的權利,水和其他天然資源的權利,種種爭辯都彰顯了平等和自由的追求包含了許多因素和考量:歷史傳統、地理環境、軍事和政治權力的掌握,經濟和其他資源的爭奪,加上人性里的野心、自私、固執和偏見等等。

人權更不是一個簡單的問題。今天,當我們談到幾十年發生在遙遠陌生的南非共和國的歷史時,我們不要把它看成單一事件。當我們讀歷史時,的確會發現許多相似的人物、事跡,在不同的時空環境下總會一再改頭換面、不斷重復再出現。

前面提過,南非的人口包括當地土著、荷蘭移民、英國移民,以及從印度、馬達加斯加和印度尼西亞帶過來的奴隸。統治者一方面要死守既有地位,同時荷蘭和英國兩個移民族群間,又有權力的斗爭,所以1948年以荷蘭裔白人為主的南非國民黨,在贏得大選后,就開始執行種族隔離的政策。在當時的南非,種族隔離政策可以說是白人至上的優越感,也是荷裔白人要排擠英裔白人、獨占領導權的一種策略。

南非的種族隔離把全國居民分成四個族群:黑指的是當地的土著,白就是歐洲移民的后裔,印度或亞洲人(主要是印度和中國移民的后裔),和有色人種就是混血人種,族群間的分界是清晰明顯的。其次,全國大約有13%的土地被劃分成十個黑人的家園,每個黑人有所屬的家園,他們被限制生活在自己的家園里。在此制度下,黑人的南公民權是被取消的,必須持有護照才能夠到家園以外的地方去。

在如此分割隔離的法令下,不僅工作機會受限、受教育機會和居留、旅行也受到嚴格限制,連公共場所和公共運輸工具的使用也是,不同族群間無法自由通婚,形成一個分割的、白人至上的社會。政府訂定許多法令、動用許多公務員人力,來執行這些法令,壓抑任何的抗拒。這些作為引發了內部的反抗,游行、罷工、抵制以至游擊暴力的反抗行動,越演越烈。在其中扮演*重要角色的政黨就是“非洲民族議會”,該黨的靈魂人物就是曼德拉。

南非政府的行為也引起國際譴責和制裁,聯合國大會通過譴責南非種族隔離政策,建議會員國自愿地對南非采取武器的禁運,許多國家也對南非進行商業制裁,停止和南非文化、體育的交流活動,許多跨國公司也減少或取消在南非的投資。

深受甘地理念影響

曼德拉于1918年出生于南非,他七歲上學,是家族里**個上學的人。他在大學念了一年,因為參與學生代表聯合會集體抵制學校政策被退學,后來經由函授獲得南非大學的學士學位。當他因反抗種族隔離政策被囚禁期間,又通過函授取得倫敦大學法學士學位。1981年倫敦大學選校長時,他還被提名為候選人之一,后來當選的是英女皇的女兒安妮公主。其實,曼德拉那時還在坐牢呢。

曼德拉從年輕時就參與非洲民族議會的政治活動。非洲民族議會是個結合部落酋長、教會領袖、社區代表,以爭取自由平等、反對白人優越為宗旨的政黨。曼德拉從參與該黨的青年部開始,后來進入權力核心,當選副主席。當南非國民黨在1984年的大選中獲勝、開始推動種族隔離的政策時,非洲民族議會就成為反對種族隔離的主要力量。

曼德拉的政治理念深受印度立國之父甘地及其繼承人尼赫魯的影響。大家都知道,甘地主張用和平方式和不合作的策略,作為抗爭手段。甘地曾在南非住了20年,為當地印度人爭取權益而努力,不過尼赫魯卻不是個純粹的和平主義者。初期,曼德拉采取和平的群眾運動路線,后來他認為和平手段不容易得到結果,而且政府也采取武力手段來鎮壓他們,因此他在黨里建立了一個武裝部隊,專事破壞和游擊活動。不過,多年之后曼德拉*后還是通過和平商討的手段,徹底消除了南非的種族隔離政策。

1964年,曼德拉以叛亂罪被起訴,被判終身監禁。監獄生活當然非常辛苦,但他也在那段時期完成倫敦大學的函授課程,獲得法學士學位,也在監獄里訓練年輕的下一代反對種族隔離運動的工作,該監獄還被幽默地稱為“曼德拉大學”。

十八年后,曼德拉被轉到另一個監獄。原因之一是,政府在國內外的輿論壓力下,想要安排釋放曼德拉,但曼德拉拒絕以放棄武力抗爭做為獲得自由的交換條件。當曼德拉在醫院里治療攝護腺癌時,政府派人在醫院和曼德拉見面,展開談判,拖了好幾年,也沒有什么進展。終于在1990年,當新任總統弗雷德里克?威廉?德克勒克上任后,宣布釋放曼德拉,解除對非洲民族議會的禁令,逐漸取消有關種族隔離的法令,許多國家也因此撤除對南非在經濟、文化、體育交流的種種抵制。經過27年的監禁,在曼德拉出獄后的演講里,他誓言要追求平和、與少數白人和解的決心。另一方面,他也說非洲國民議會的武力抗爭并未終結。

沒有永遠的敵人

在曼德拉領導下,各政黨展開和政府間的談判,雖然暴亂依然持續,權利和利益的考量仍是重要的因素,*后終于得到共識。1994年,南非舉行**次全國普選,所有18歲以上的公民都享有投票權,曼德拉當選總統,是南非**個黑人總統,德克勒克當選為副總統。

曼德拉和德克勒克因為和平解決南非種族隔離的問題,在1993年獲得諾貝爾和平獎。在頒獎典禮上,曼德拉說他代表的是千百萬個有勇氣站起來的人,爭取和平、反對戰爭、追求和諧、唾棄暴力、消除種族歧視、重視人權尊嚴、反抗壓迫、消滅貧困免于匱乏。德克勒克則在他的演講里說:“五年前,沒有人相信我和曼德拉先生會同時獲得諾貝爾獎。今天,我們一起站在這里,我們曾是政治上的對手,在很多重要議題上有強烈的不同,不久就會在選舉上較勁,但是,我們會以和平的心態在和平的架構下競爭。為了追求我們國家的和諧繁榮,別無他途。”

1996年5月,德克勒克先生應臺灣大學邀請,以“千禧新世,守護和平”為題,和臺灣前民進黨主席施明德先生對談“南非的經驗和臺灣的愿景”。他說:“我們希望在一個新的千禧年里,全世界任何一個地方,都會在多元的社會里,追求不同族群、不同文化、不同宗教的和諧相處,因而消除恐怖,共創和平。”

曼德拉剛度過他九十歲的生日,在為人權的奮戰過程中,他被囚禁了27年。在這27年里,他只在公共場所出現過三次,囚禁初期他每隔六個月才能夠收一封信、會客一次。45~72歲是他生命*豐富的一段時間,雖然被剝奪了行動自由,生命之火仍繼續燃燒,印證了勇氣和意志足以克服戰勝壓迫的力量。27年是何等漫長的時間,曼德拉展現的是何等堅強的內在。他用和平談判取代武力抗爭,從為黑人爭取自由,轉變到為所有族群追求和諧、團結、平等,從南非的民權運動領導人物,成為全世界道德和勇氣的模范。

曼德拉的一生令人景仰,何嘗不是美麗的一生?有首法文歌,翻成中文是“玫瑰人生”,這首歌的*后幾句是:“Give your heart and soul to me, And life will always be La Vie En rose.”(把你的心和靈魂交給我,我的生命就永遠像玫瑰一樣璀璨美麗。)這是情人間講的話,也何嘗不是一位自由民主斗士的話。

……

一次看懂社會科學-鑒古.明今.看未來 作者簡介

劉炯朗,廣東省中山縣人,麻省理工學院電機博士,臺灣著名教育家、科學家,2011年卡夫曼獎(Phil Kaufman

Award)獲得者,該獎項被認為是電子設計自動化界的諾貝爾獎。先后當選美國電子電機工程師學會院士、美國計算機協會(ACM)杰出會員。曾任教于麻省理工學院、伊利諾大學,于1998年出任臺灣清華大學校長,2000年當選臺灣中研院院士,2002年從清華大學退休。近年悠游于寫作、廣播、演講等領域,幽默的談吐、豐富的學識及深厚的涵養深得學生及閱讀大眾的喜愛。

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

山海經

- >

二體千字文

- >

有舍有得是人生

- >

月亮虎

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

回憶愛瑪儂

- >

莉莉和章魚