-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

漢簡釋文初稿(全二冊) 版權信息

- ISBN:7501327750

- 條形碼:9787501327751 ; 978-7-5013-2775-1

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

漢簡釋文初稿(全二冊) 本書特色

★ 16開精裝,2005年1版1印,國家圖書館出版社出版

★ 1930年中國、瑞典學者合組的西北科學考查團至甘肅附近考察,瑞典人弗克·貝格曼(Folke Bergman)在內蒙古居延地區的城障、烽燧、關塞遺址發掘漢簡一萬余枚,多為漢代之物,故稱居延漢簡。

★ 本書書后附錄了謝桂華、李均明、朱國昭編的《居延漢簡簡號、出土地號、圖版頁碼對照一覽表》可方便讀者與以往出版的《居延漢簡甲乙編》(中華書局)、《居延漢簡·圖版之部》《臺灣中央研究院歷史語言研究所專刊之二十一》參照閱讀

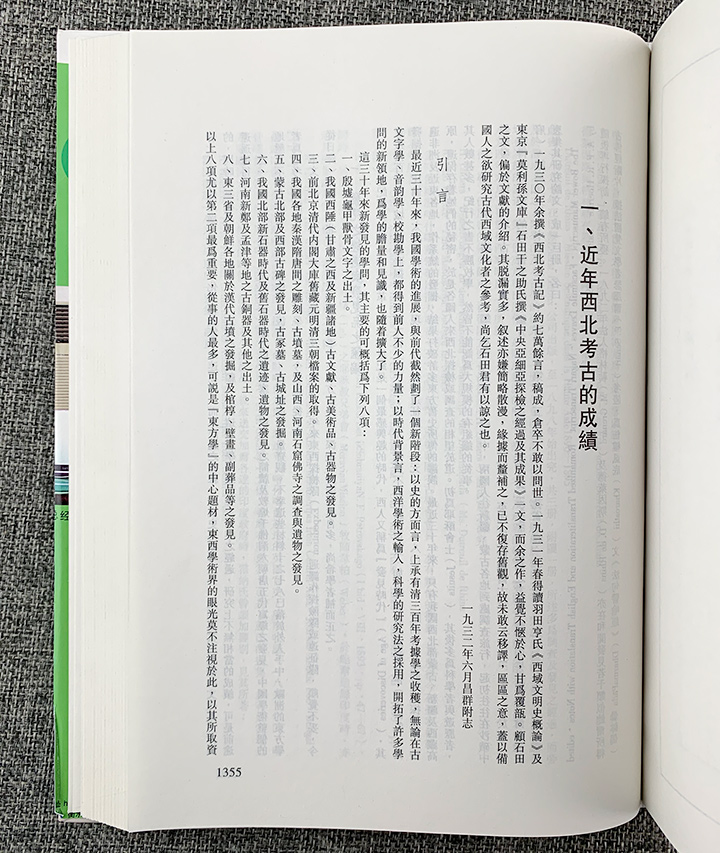

★ 為使讀者進一步了解二十世紀三十年代西北的考古情況,書后附錄了賀昌群先生一九三二年撰寫的《近年西北考古的成績》一文,以供參考

漢簡釋文初稿(全二冊) 內容簡介

一九三〇年,由瑞典和中國學者共同組建的西北科學考察團在今內蒙古自治區額濟納河流域的黑城遺址附近發現了漢代簡牘一萬多枚,這是解放以前發現簡牘*多的一次,尤為珍貴。

一九三一年,這批簡牘運至北京,由北京大學的馬衡、劉復等先生進行釋讀。一九三二年,賀昌群先生到當時的北平圖書館任編纂委員,他與向達、勞干、余遜等先生共同參加了這批簡牘的整理與釋讀工作,前后長達五、六年時間。《漢簡釋文初稿》一書就是賀昌群先生當年的工作成果。

一九三〇年,由瑞典和中國學者共同組建的西北科學考察團在今內蒙古自治區額濟納河流域的黑城遺址附近發現了漢代簡牘一萬多枚,這是解放以前發現簡牘*多的一次,尤為珍貴。

一九三一年,這批簡牘運至北京,由北京大學的馬衡、劉復等先生進行釋讀。一九三二年,賀昌群先生到當時的北平圖書館任編纂委員,他與向達、勞干、余遜等先生共同參加了這批簡牘的整理與釋讀工作,前后長達五、六年時間。《漢簡釋文初稿》一書就是賀昌群先生當年的工作成果。

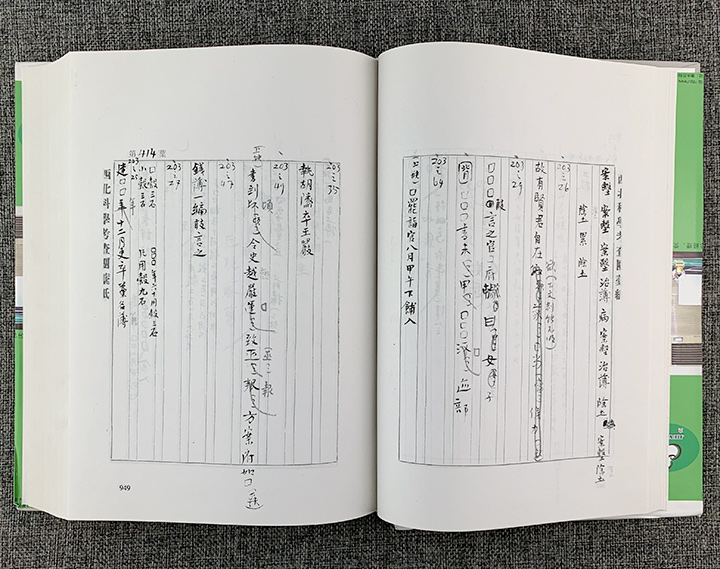

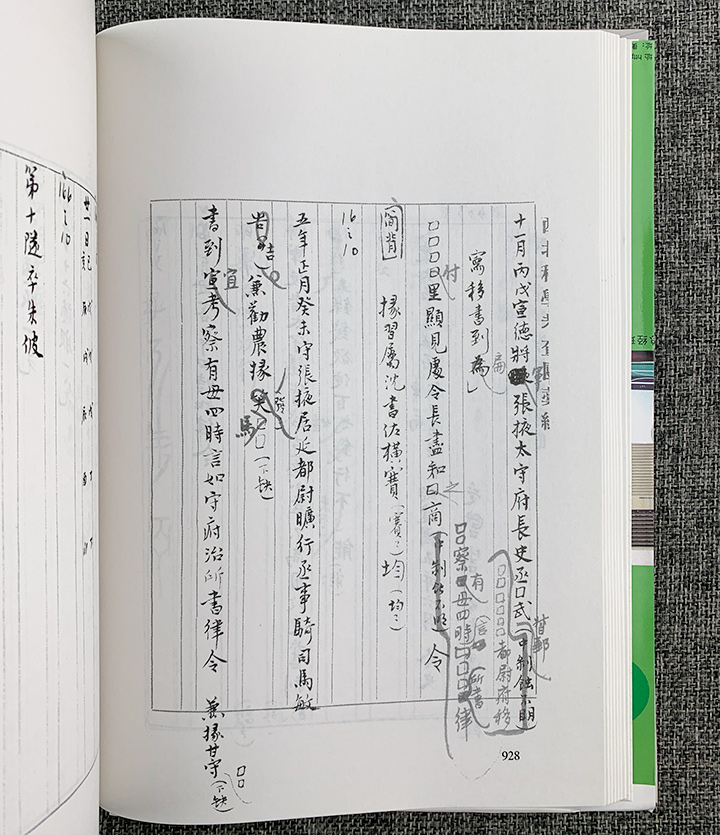

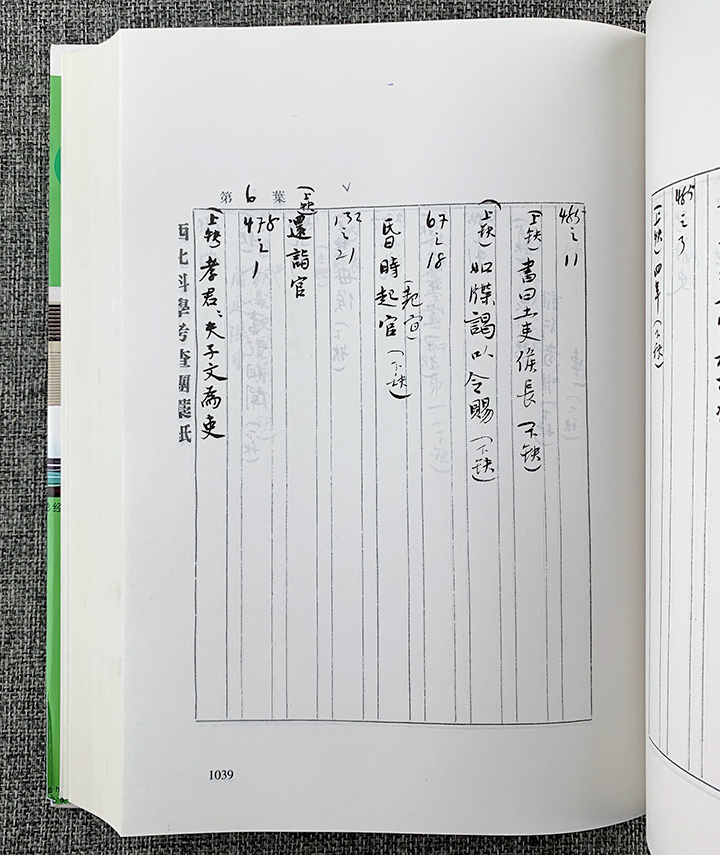

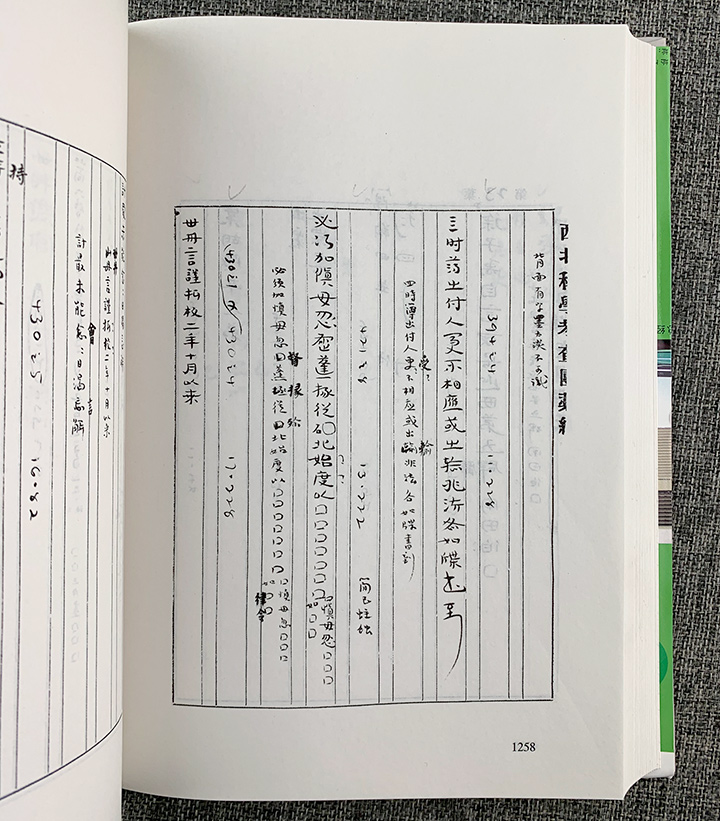

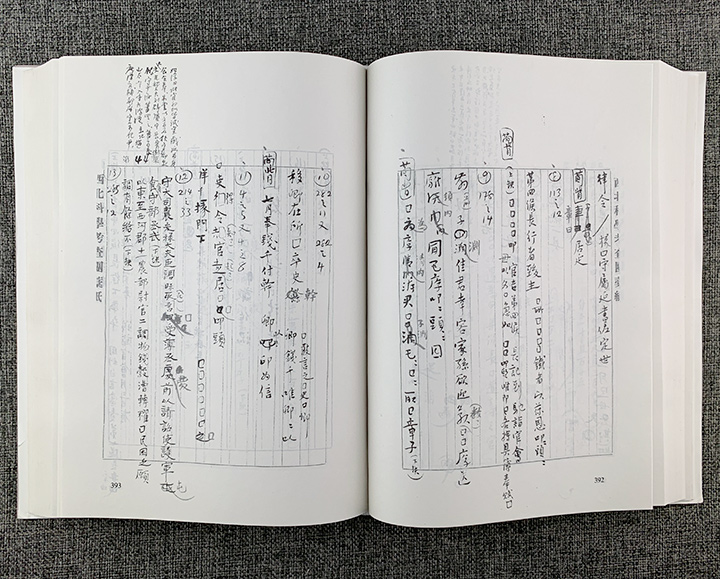

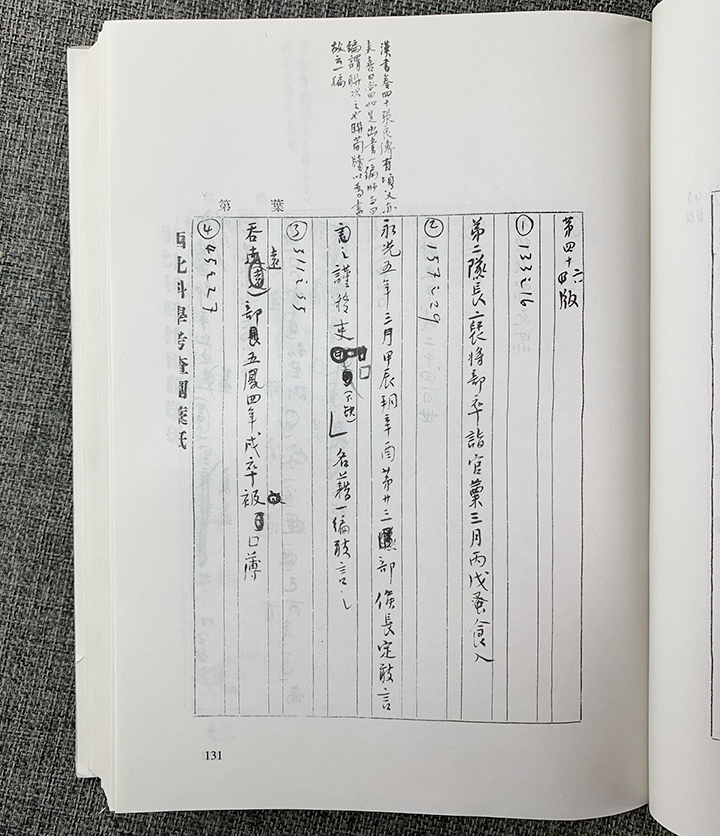

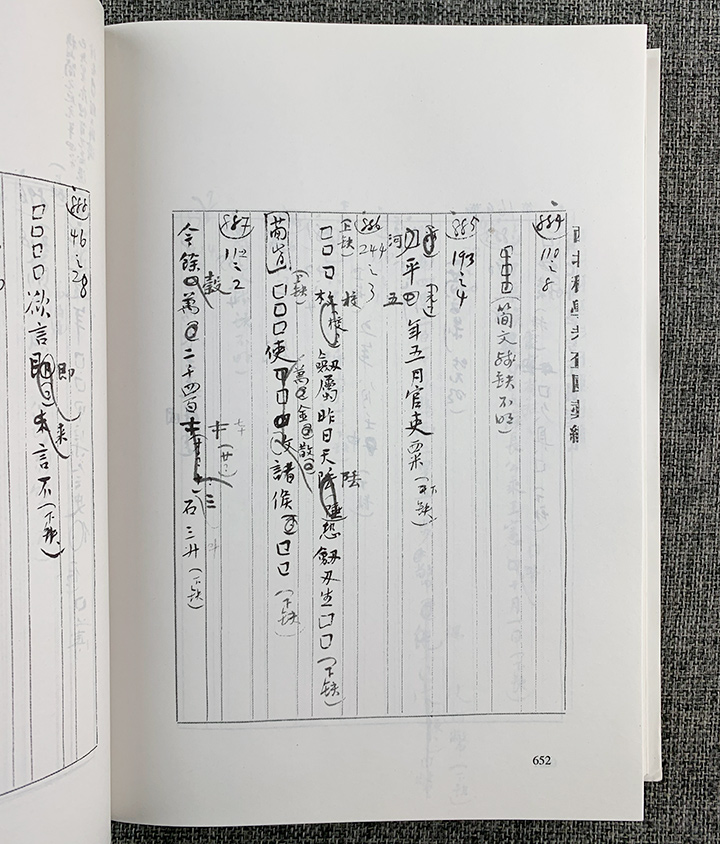

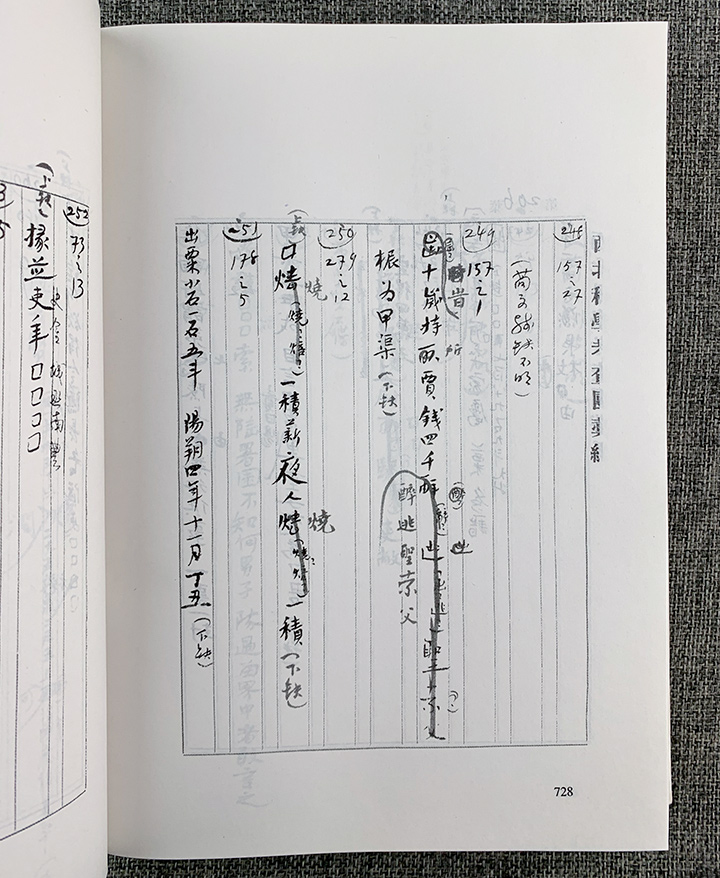

《漢簡釋文初稿》原稿共線裝十二冊,作者自題《漢簡釋文初稿》;有三冊作者自題《居延漢簡釋文》;有一冊原稿封面殘缺,從稿中內容來看,全部為題《居延漢簡釋文》三冊中簡文的選録。從稿本的釋寫情況來看,該書并非當年出土簡牘的全部釋文,但應該是這批簡牘大部分的*早釋文本之一。

二〇〇四年,賀昌群先生之女賀齡華女士將此稿本全部捐給了北京國家圖書館收藏,隨即北京圖書館出版社古籍影印編輯室決定影印出版,公布于世,使封存多年的珍藏手稿重新與廣大讀者見面,這對居延漢簡的研究工作必然會產生新的促進意義。

從稿本內容來看,賀昌群先生不僅對部分簡牘寫出了釋文,有時在釋文的旁邊還對簡文的詞語、制度等進行了考釋,有時對原簡牘的形制、尺寸還進行了詳細的記録和描述,至今仍有較高的學術價值和參考意義。該書的出版無論從學術史的角度、還是對居延漢簡的研究方面都是一份難得的珍貴資料。

這次影印出版時,我們做了如下幾項工作:

一、原稿共線裝十六冊,其中封面殘缺的一冊所録內容全部見于自題《居延漢簡釋文》三冊之中,因此這次影印時就將其刪去未印。

二、這次影印時改為精裝二冊,原書左上角的頁碼保持原樣,今另統一編了全書的頁碼,置于書頁的左、右下角。

三、在原稿中夾有一張當時繪制的額濟納河流域曬藍圖,今置于書前。

四、為不影響影印版面,原書稿中的案語、考釋等浮簽一律置于本冊冊末,并注明浮簽原在書稿中的頁數,以便查閱。

五、原書稿無目録、凡例,今就編輯所知,新編了目録和凡例,置于卷首。

六、為了閱讀方便,這次影印時在書后增加了兩個附録:一為賀昌群先生一九三二年發表在《燕京學報》第十二期上的《近年西北考古的成績》;一為一九八七年由謝桂華、李均明、朱國照先生編寫的《居延漢簡簡號、出土地點、圖版頁碼對照一覽表》。

不妥之處,敬請廣大讀者批評指正。

——序

任繼愈

居延漢簡發現于一九三一年,出土數量多而集中,它從漢代屯戍的一個局部,給后人提供了極寶貴的**手數據。其文獻價值自不待言;其開發潛在價值必將隨著研究的深入開展,給我國史學界增添更豐富的內容。

這一批珍貴的文獻記録了從西漢到新莽時期屯戍烽燧線上具體生動的畫面。正史記録的都是大事中的大綱,沒有細節。居延漢簡則在極細小的層面有所反映。如人員補充、公文往來的通行程序、口糧配給標準、武器保管、屯戍者年貌記録、秋射考核、每人射十二矢,從中計算出中靶的矢數、過所(通行證)制度等等。還可以看到邊境安定,有時發生小規模的戰斗,很容易被擊退,說明當時的國力強盛,屯戍不失為行之有效的制度。漢簡中也反映了當時屯戍人員中個別酗酒斗毆、動刀違紀的小故事。當時邊防武器主要靠弓箭,有嚆矢、弩、矢等。量器用斗斛,有大小兩種規格折算通用。文書稱謂下級呈文常用“罪當死,叩頭,死罪,死罪”等套話表達方式。書寫字體,雖然早頒布了統一的文字(隸書),但還是經常發現錯別字,可見漢代下級軍吏的文化水平高下不齊。異體字、俗體字也經常出現。簡文有的漫漶不清,有的只有一兩個字占用一支簡,未必是沒有寫完,更可能是記事的提綱,為了便于記憶,或便于匯報的“備忘”提示,細節隨正文用口頭補充。這些解釋都是以今擬古,推測之辭,也許能為研究專家們提供一些參考思路。

這一萬多枚漢簡,包涵的內容不是后人一眼就看得透的。如果將來把這些提綱式的、現在不理解的事務,看不明白的記録提綱一一理清楚,必將產生一部充實完備的戍邊史,或西域交通史寫出來。中國的古代史會比現在已出版的古代史更豐富,更生動。

新中國建國后,地下出土的簡牘,遍及長江、黃河兩大流域(秦隴、湖北、湖南、山東、陜西等都不斷發現),原始文獻增加了若干倍。文獻發現得多是好事,但我們研究方法、手段似乎還要大大加強和延伸。古人習慣的訓詁、考據這一條基本功不能丟,還要藉助其它相關學科通力協作,才能使社會歷史真相更加清楚。比如居延簡中有不少頭像,想必不是隨便畫著玩的。現在無法斷定它所指的什么,是“人”,是什么人?是“神”,又是什么神?是漢族的還是當地土著?有些頻頻出現的認不出的字,也還有待進一步去解讀。

釋文作者賀昌群先生是我所尊重的前輩學者,他與向達、王重民都在國家圖書館(原稱北平圖書館、北京圖書館)工作過,他治學謹嚴,學殖深厚,夙為士林欽重。這部漢簡釋文中多次看到賀先生采用《漢書》、《后漢書》、《唐書》有關文獻與簡文互證,從而幫助了對簡文的理解。研究簡牘,需要一字一句弄明白,“大而化之”,想當然的揣測是不行的。武漢大學已故學者唐長孺教授開辟“敦煌吐魯番文書”的研究,為中國培養了一代人才。他要求青年們研究敦煌吐魯番文書前,必先熟悉新、舊《唐書》。我們現在研究漢簡的前提是先熟悉前后《漢書》、《三國志》。只有打下這個基礎,才能取得研究漢簡的主動權,這是**步。如果進一步深入研究,就要聯系西北地區的民族、民俗、宗教以及古文字學,使多學科會同作戰,我們必將在前人已有的成績上取得新的收獲,讓沉睡二千年的漢簡活起來,為新中國的文化建設服務。這才是我們研究漢簡的目的。

漢簡釋文初稿(全二冊) 節選

漢簡釋文初稿(全二冊) 作者簡介

賀昌群,四川樂山人, 著名歷史學家,在宋元戲曲、中西交通史、敦煌學、簡帛學、漢唐歷史與文學等諸多學科領域都取得了卓著的成績,許多方面還是開創性的。

- 主題:大概是為了收藏

買的時候沒注意是兩冊,到手好大好重的兩冊啊!屬于意外之喜了是。雖然知道是影印本但比我想象中更加難讀懂哈哈,因為都是毛筆手稿,批注有大有小看起來比較費勁,但仔細認真看還是能讀到不少內容的。雖然不是專業研究這個只是感興趣,回頭和研究論文或者其他著作對照看可能會更有收獲。

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

中國歷史的瞬間

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

朝聞道

- >

煙與鏡

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

上帝之肋:男人的真實旅程