-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

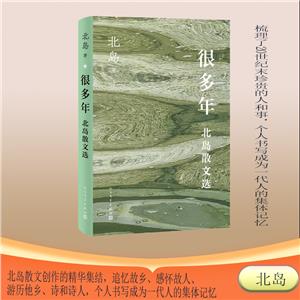

很多年:北島散文選(精裝) 版權信息

- ISBN:9787020190430

- 條形碼:9787020190430 ; 978-7-02-019043-0

- 裝幀:精裝

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

很多年:北島散文選(精裝) 內容簡介

《很多年:北島散文選》是北島*新的散文精選集,收錄諸多經典名篇。北島在散文中梳理了發生在20世紀末珍貴的人和事,他的個人書寫成為一代人的集體記憶。北島以凝練的文字回顧了與外國著名詩人學者如艾倫•金斯堡、艾略特、蘇珊•桑塔格等人的往來,其生動性不亞于珍貴的歷史影片。他還以當事人的視角,生動地描寫了成立“先鋒派”等文學事件,反映了年輕一代的精神風貌和深刻思考,是當代文學史、思想史的絕佳補充材料。此外,北島回憶了自己的老師、工廠師傅、長輩與晚輩,提到自己搬家、飲酒的生活趣事,北島在這些人與事中寄寓了對故土親友的眷戀,使得詩人獨有的浪漫氣質與生活氣息躍然紙上。

很多年:北島散文選(精裝) 目錄

輯一 故鄉

3 光與影

9 味兒

16 聲音

23 小學

輯二 故人

33 聽風樓記

—— 懷念馮亦代伯伯

44 如果天空不死

—— 懷念熊秉明先生

47 鐘文 :光與岸

54 劉伯伯

63 父親

輯三 他鄉

紐約變奏114 他鄉的天空

153 午夜之門

170 卡夫卡的布拉格

182 智利筆記

199 革命與雛菊

206 波蘭來客

210 搬家記

217 賭博記

223 后院

輯四 詩和詩人

231 艾倫·金斯堡

238 帕斯

245 藍房子

253 青燈

260 遠行 —— 獻給蔡其矯

274 布萊頓·布萊頓巴赫

285 策蘭 是石頭要開花的時候了

321 洛爾迦 橄欖樹林的一陣悲風

很多年:北島散文選(精裝) 相關資料

他(北島)追求的是一種詩歌藝術,時時保持自省和自新,為一朵含苞待放,而不是已經凋零枯萎——即使是曾被文學巨匠贊美過的玫瑰寫下新的詩篇。辨析此時此地自己所處的位置,澄清“我”與世界最真實的關聯,這是詩人的任務,同時也是真正偉大的詩的“遠方”。——張棗(詩人) 對現實、歷史的不同理解、判斷是一個方面,而象征性意象和英雄姿態,在北島這里是基于覺醒個體的體驗、感受。還有詩中呈現的悖謬、悲劇情境,這是當代詩罕見的。——洪子誠(北京大學中文系教授) 北島的技藝依舊是他三十幾年前在《上海文學》上談論的“試圖把電影蒙太奇的手法引入自己的詩中”,卻已經尤為大刀闊斧,簡直近乎肆無忌憚,形成長詩的一種結構,這正是為了他要去剪輯組接自我也穿插其間的生猛生鮮的歷史圖景和世界圖景。光與影

一

2001年年底,我重返闊別十三年的故鄉。飛機降落時,萬家燈火涌進舷窗,滴溜溜兒轉。我著實吃了一驚:北京就像一個被放大了的燈光足球場。那是隆冬的晚上。出了海關,三個陌生人舉著“趙先生”牌子迎候我。他們高矮胖瘦不一,卻彼此相像,在弧光燈反襯下,有如來自另一個世界的影子。歡迎儀式簡短而沉默,直到坐進一輛黑色轎車,他們才開始說話,很難分辨是客套還是什么,燈光如潮讓我分神。

在兒時,北京的夜晚很暗很暗,比如今至少暗一百倍。舉個例子:我家鄰居鄭方龍住兩居室單元,共有三盞日光燈:客廳八瓦,臥室三瓦,廁所和廚房共用三瓦(掛在毗鄰的小窗上)。也就是說,當全家過年或豁出去不過日子的話,總耗電量才不過十四瓦,還沒如今那時髦穿衣鏡環形燈泡中的一個亮。

這在三不老胡同 1 號或許是個極端的例子,可就全北京而言,恐怕遠低于這個水平。我的同學往往全家一間屋一盞燈,由家長實行“燈火管制”。一拉燈,那功課怎么辦?少廢話,明兒再說。

燈泡一般都不帶燈罩,昏黃柔潤,罩有一圈神秘的光暈,抹掉黑暗的眾多細節,突出某個高光點。那時的女孩兒不化妝不打扮,反而特別美,肯定與這燈光有關。日光燈的出現是一種災難,奪目刺眼,鋪天蓋地,無遮無攔。正如養雞場夜間照明為了讓母雞多下蛋一樣,日光燈創造的是白天的假象,人不下蛋,就更不得安寧,心煩意亂。可惜了的是美人不再,那臉光板鐵青,怎么涂脂抹粉也沒用。其實受害最深的還是孩子,在日光燈下,他們無處躲藏,失去想象的空間,過早邁向野蠻的廣場。

據我們物理老師說,當人進入黑暗,短短幾分鐘內視力可增至二十萬倍。看來黑暗讓人洞若觀火。燈火本來是人類進化的標志之一,但這進化一旦過了頭,反而成了睜眼瞎。想當年,我們就像狼一樣目光敏銳, 迅速調節聚焦: 刷 —— 看到火光, 刷 —— 看到羊群,刷——看到無比美好的母狼。

要說當年“四眼兒”多,除了燈光條件,更主要是與學習態度有關。那時同學爭論中勝方最有力的論證是,農村黑燈瞎火,怎么倒沒幾個“四眼兒”?盡管學校提供晚自習室(包括空間與充足的燈光),可擋不住靠時間差出人頭地的,更擋不住在正統知識外看閑書的,如一凡,鉆被窩用手電筒讀《紅樓夢》,早早加入“四眼兒”的行列。

光與影

一

2001年年底,我重返闊別十三年的故鄉。飛機降落時,萬家燈火涌進舷窗,滴溜溜兒轉。我著實吃了一驚:北京就像一個被放大了的燈光足球場。那是隆冬的晚上。出了海關,三個陌生人舉著“趙先生”牌子迎候我。他們高矮胖瘦不一,卻彼此相像,在弧光燈反襯下,有如來自另一個世界的影子。歡迎儀式簡短而沉默,直到坐進一輛黑色轎車,他們才開始說話,很難分辨是客套還是什么,燈光如潮讓我分神。

在兒時,北京的夜晚很暗很暗,比如今至少暗一百倍。舉個例子:我家鄰居鄭方龍住兩居室單元,共有三盞日光燈:客廳八瓦,臥室三瓦,廁所和廚房共用三瓦(掛在毗鄰的小窗上)。也就是說,當全家過年或豁出去不過日子的話,總耗電量才不過十四瓦,還沒如今那時髦穿衣鏡環形燈泡中的一個亮。

這在三不老胡同 1 號或許是個極端的例子,可就全北京而言,恐怕遠低于這個水平。我的同學往往全家一間屋一盞燈,由家長實行“燈火管制”。一拉燈,那功課怎么辦?少廢話,明兒再說。

燈泡一般都不帶燈罩,昏黃柔潤,罩有一圈神秘的光暈,抹掉黑暗的眾多細節,突出某個高光點。那時的女孩兒不化妝不打扮,反而特別美,肯定與這燈光有關。日光燈的出現是一種災難,奪目刺眼,鋪天蓋地,無遮無攔。正如養雞場夜間照明為了讓母雞多下蛋一樣,日光燈創造的是白天的假象,人不下蛋,就更不得安寧,心煩意亂。可惜了的是美人不再,那臉光板鐵青,怎么涂脂抹粉也沒用。其實受害最深的還是孩子,在日光燈下,他們無處躲藏,失去想象的空間,過早邁向野蠻的廣場。

據我們物理老師說,當人進入黑暗,短短幾分鐘內視力可增至二十萬倍。看來黑暗讓人洞若觀火。燈火本來是人類進化的標志之一,但這進化一旦過了頭,反而成了睜眼瞎。想當年,我們就像狼一樣目光敏銳, 迅速調節聚焦: 刷 —— 看到火光, 刷 —— 看到羊群,刷——看到無比美好的母狼。

要說當年“四眼兒”多,除了燈光條件,更主要是與學習態度有關。那時同學爭論中勝方最有力的論證是,農村黑燈瞎火,怎么倒沒幾個“四眼兒”?盡管學校提供晚自習室(包括空間與充足的燈光),可擋不住靠時間差出人頭地的,更擋不住在正統知識外看閑書的,如一凡,鉆被窩用手電筒讀《紅樓夢》,早早加入“四眼兒”的行列。

當年北京路燈少,很多胡同根本沒路燈,即使有,也相隔三五十米,只能照亮路燈跟前那點兒地盤。大人常用“拍花子”來嚇唬我們。所謂“拍花子”,指的是用迷魂藥綁架拐賣孩子。這故事本身就是迷魂藥,讓多少孩子困惑,誰也說不清細節,比如用什么玩意兒在腦袋上一拍,孩子就自動跟壞人走了?要有這先進武器,臺灣不是早就解放了?沒準兒是解放前某個犯罪案例,在口頭傳說中添油加醋,順著歷史的胡同一直延伸到我的童年。

對夜行人來說,路燈與其是為了照亮,倒不如說為了壯膽。他一邊騎車一邊哼下流小調,叮當按鈴。一旦某個路燈憋了,或被孩子用彈弓打碎,他就慌了,開罵,捎上祖宗八代。

路燈少,出門得自備車燈。20世紀50年代末騎車還有用紙燈籠的,有侯寶林的相聲《夜行記》為證。那時大多數用的是方形手電式車燈,插在車把當中。再高級的是磨電燈,即用貼在瓦圈上的小磙子發電。由于車速不均,車燈忽明忽暗。那可是北京夜里的一景。

50年代末,長安街豎起了現代化集束路燈。華燈初上,走在長安街上特別自豪,心明眼亮,似乎一眼就能望見共產主義。相形之下,胡同燈光更加暗淡。一離開那康莊大道,就又迷失在北京胡同無邊的迷宮中。

我自幼和弟弟妹妹玩影子游戲,兩手交叉,借燈光在墻上變幻成各種動物,或弱小或兇猛,追逐廝殺。后來誰也不愿意扮兔子。弱肉強食,連影子游戲背后都有權力意志,操縱者自以為是萬物的主宰。

對孩子來說,黑暗的最大好處就是捉迷藏。一旦退到燈光區域外,到處可藏身,尤其犄角旮旯。剛搬進三不老胡同 1 號,院里還有假山,奇形怪狀的太湖石夜里瘆人,說什么像什么。那是捉迷藏的好去處。捉、藏雙方都肝兒顫——誰能保證不撞上鄭和或那幫丫環的幽靈呢?聽那帶顫音的呼喚就透著心虛:“早看見你丫啦,別裝蒜,快出來吧——”待冷不丁背后一聲尖叫,全都一身雞皮疙瘩。

講故事也得趁黑,特別是鬼故事。老人給孩子講,孩子們相互講。在一個不信神的國度,用鬼來嚇孩子嚇自己實在有利于道統。上初中時,毛主席號召講不怕鬼的故事,讓人一時蒙了。首先這世上膽兒大的不多,再說不怕鬼多了個闡釋的麻煩:先得證明鬼的存在,才能證明鬼并不可怕。

“文革”期間,我們白天鬧革命,夜里大講鬼故事,似乎鬼和革命并不矛盾。我住四中學生宿舍。先關燈,用口技配樂烘托氣氛。到關鍵處,有人順手推倒護床板或扔出破臉盆。在特技效果的攻勢下,那些自稱膽兒大的沒一個經得住考驗。日光燈自70年代初廣泛應用,讓北京一下亮堂了,連鬼都不再顯靈了。幸好經常停電。一停電,家家戶戶點上蠟燭,那是對消失的童年生活的一種追憶與悼念。

......

很多年:北島散文選(精裝) 作者簡介

北島,原名趙振開,1949年生于北京。做過建筑工人、編輯、自由撰稿人。1978年在北京與朋友創辦文學雜志《今天》,擔任主編至今。其作品被譯成三十多種文字出版,獲得多種國際文學獎項及榮譽,并被選為美國藝術文學院終身榮譽院士。2009年創辦亞洲最具影響力的國際詩歌節——香港國際詩歌之夜,2018年創建香港詩歌節基金會。近年亦致力于主編“給孩子”叢書,備受關注和好評。

- >

中國歷史的瞬間

- >

莉莉和章魚

- >

隨園食單

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

巴金-再思錄

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

我從未如此眷戀人間