-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

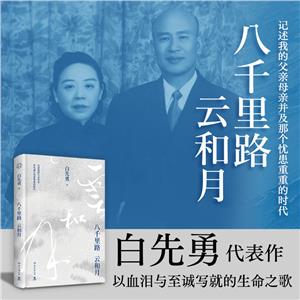

八千里路云和月 版權信息

- ISBN:9787572622687

- 條形碼:9787572622687 ; 978-7-5726-2268-7

- 裝幀:精裝

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

八千里路云和月 本書特色

★白先勇:記述我的父親母親,并及那個憂患重重的時代。

★《八千里路云和月》是《樹猶如此》之后,白先勇先生近年新作散文集。在書中,作者或追憶父母,或懷念舊友,或抒情感懷,或談文論藝,雖然寫的是個人記憶,根兒上卻是二十世紀中國歷史的滄桑流變。

★白先勇先生用文字帶我們走過歷史長廊,看一個叱咤風云的老將軍的生命脈絡,清晰地感受民國那個憂患重重的時代。他的文字,平實之中見華美,克制之中藏深情。

★關于父親:父親的起、父親的落,民國的興、民國的衰,其實無論民國興衰,對大陸聽眾而言,都已經是“前朝史”了。我覺得自己有點像《桃花扇》*后一折《余韻》里的蘇昆生回到金陵,眼見昔日故都,一片斷井頹垣,禁不住“謅一套《哀江南》,放悲聲唱到老”。

關于母親:母親的死亡,使我心靈受到巨大無比的震撼。像母親那樣一個曾經散發過如許光熱的生命,轉瞬間,竟也煙消云散,至于寂滅……出殯那天,入土一刻,我覺得埋葬的不僅是母親的遺體,也是我自己生命的一部分,那是我**次真正接觸到死亡,而深深感到其無可抗拒的威力。由此,我遂逐漸領悟到人生之大限,天命之不可強求。

★特別收錄作者珍藏數十年的照片,還原一個家庭的真實溫度,保存那些不被凐歿的身影。

八千里路云和月 內容簡介

《八千里路云和月》是《樹猶如此》之后,白先勇先生近年新作散文集。在書中,作者或追憶父母,或懷念舊友,或抒情感懷,或談文論藝,雖然寫的是個人記憶,根兒上卻是二十世紀中國歷史的滄桑流變。 全書分三大輯。輯一:八千里路云和月——家國情懷,書寫父親、母親并及那個憂患重重的時代;輯二:姹紫嫣紅開遍——記人物,記述深交多年的師友之間的情誼往來,包括林青霞、夏志清、奚淞等;輯三:驀然回首——閱讀感懷,用六十余年的文學沉淀,講述對文字的深度理解和感知。特別收錄作者珍藏數十年的照片,還原一個家庭的真實溫度,保存那些不被凐歿的身影。 白先勇先生用文字帶我們走過歷史長廊,看一個叱咤風云的老將軍的生命脈絡,清晰地感受民國那個憂患重重的時代。他的文字,平實之中見華美,克制之中藏深情。

八千里路云和月八千里路云和月 前言

走過歷史的長廊

父親白崇禧將軍十八歲便參加辛亥革命武昌起義,三十五歲*后完成北伐,統一中國。抗日戰爭,父親出任副總參謀長,襄助蔣中正委員長,重要會戰,無役不與。父親參與了民國的誕生,也見證了民國的衰落。他為了保衛民國,奉獻了他的一生。國民黨大陸失守,一九四九年底,在風雨飄搖中,父親只身飛臺,*后抱憾以終。父親的一生,猶如一部民國史的縮影,這也就是促使我親自提筆撰寫父親傳記的緣由。但歷史并非我的專業,替父親寫傳的那幾年,我承受著很大的壓力,寫得相當辛苦,需要補讀大量史料,民國史太過復雜,我如同闖入時光隧道,進到一道見不到盡頭的歷史長廊,前前后后,在里面步履蹣跚行走了十幾年,才完成《父親與民國》那一套書。這套書二○一二年在海峽兩岸同時出版,引起相當大的注意,尤其在中國大陸,因為書里有不少民國史的敘述是大陸史學界前所未有,或者觀點相左的。尤其里面有五百余幅照片,從未在大陸亮相過,其中有關北伐、抗日的圖像,頗有歷史價值。自二○一二年起,兩年間,我在大陸應各處的邀請,開始我“八千里路”巡回演講的旅途,大江南北,從西到東,從北京開始,坐高鐵、乘飛機,走訪了十二個大城,因為這些城市,與父親當年戎馬生涯,息息相關,我的旅程也等于在追尋父親當年歷史的足跡。

八千里路云和月 目錄

**輯 八千里路云和月——家國情懷

追尋父親的足跡/父親與民國/父親的臺灣歲月/父親與“二二八”/廣西精神/父親歸真/ 女英雄/新桂系信史

第二輯 姹紫嫣紅開遍——記人物

人間重晚晴/懷念高克毅先生/走過光陰,歸于平淡/去尋找那棵菩提樹/追憶我們的似水年華/豐饒之海/卓以玉的有情世界/攝影是他的詩/修菩薩行/瀟灑一生/文學因緣/謫仙記/舊情難忘/紀念福生

第三輯 驀然回首——閱讀感懷

知音何處/仁心仁術/吹皺一池春水/情趣與品位/風雅頌/優雅與溫暖/人貴相知/瘟疫中見真情/鮭魚與海燕/海外孤臣竟不歸/歡樂臺北/大內之音

八千里路云和月 相關資料

父親與民國

父親白崇禧將軍出生于一八九三年桂林六塘山尾村,一個回民家庭。祖父志書公早逝,家道中落,父親幼年在艱苦的環境中奮發勤學,努力向上,很小年紀,更展露了他過人的毅力與機智。一九○七年,父親考入桂林陸軍小學,這是他一生事業奠基的起點。父親生長在一個革命思潮高漲的狂飆時代,大清帝國全面崩潰的前夕。桂林陸軍小學正是革命志士集結的中心。一九○五年孫中山成立同盟會后,次年便派黃興至桂林發展革命組織,陸小總辦蔡鍔等人鼓吹“推翻滿清,建立民國”,父親深受影響,與同學們紛紛剪去長辮,表示支持。

一九一一辛亥年,十月十日晚,武昌新軍工程營的成員發出了第一槍,武昌起義,展開了辛亥革命的序幕。那一槍改變了中國幾千年的帝制歷史,亞洲第一個共和國中華民國誕生了。武昌起義那一槍也改變了父親一生的命運。

武昌起義的消息傳來,廣西人士反應熱烈,組軍北上支援。父親參加了陸軍小學同學組織的“廣西學生軍敢死隊”,共一百二十人隨軍北伐。家中祖母知道父親參加敢死隊的消息,便命父親兩位哥哥到桂林城北門去守候,預備攔截父親,強制其回家。誰知父親暗暗將武器裝備托付同學,自己卻輕裝從西門溜了出去,翻山越嶺與大隊會合。那年父親十八歲。踏出桂林西門那一步,他便走出了廣西,投身于滾滾洪流的中華民國歷史長河中。

學生軍敢死隊水陸兼程經湖南北上,父親肩上荷“七九”步槍一支,腰間綁著一百五十發子彈的彈帶,背著羊氈、水壺、飯盒、雜囊,身負重載,長途行軍,抵達漢陽時,父親與許多敢死隊同學腳跟早已被草鞋磨破,身上都生了虱子,癢不可當。時清軍據守漢口、漢陽,與武昌方面的革命軍隔江對峙,廣西北伐軍和學生軍敢死隊,奉命在漢陽蔡甸到梅花山一帶,配合南軍作戰,威脅敵方側后。一夜,父親被派擔任步哨,時適大雪紛飛,頃刻間父親變成了一個雪人,那是父親第一次上前線,而且參加了一場驚天動地的革命行動,內心熱情沸騰,刺骨寒風竟渾然不覺。那是父親一段刻骨銘心的回憶。親身參加武昌起義,對父親具有重大意義。他見證了中華民國的誕生,由此,對民國始終持有一份牢不可破的革命感情。

辛亥革命成功后,父親考入保定軍校三期,接受完整的軍事教育。父親在保定前后期的同學,日后在國軍中皆任要職。保定畢業,父親與二十多位同學,自愿分發到新疆屯邊,效法張騫、班超,立功邊疆,他曾經下功夫研究左宗棠治疆的功績,中國邊防一直是他戰略思想的要點之一。治疆的抱負后因俄國革命交通阻斷,未能實現。一九一七年,父親返回廣西,結識李宗仁、黃紹竑,共同從事統一廣西的大業,時稱“廣西三杰”。

父親與民國

父親白崇禧將軍出生于一八九三年桂林六塘山尾村,一個回民家庭。祖父志書公早逝,家道中落,父親幼年在艱苦的環境中奮發勤學,努力向上,很小年紀,更展露了他過人的毅力與機智。一九○七年,父親考入桂林陸軍小學,這是他一生事業奠基的起點。父親生長在一個革命思潮高漲的狂飆時代,大清帝國全面崩潰的前夕。桂林陸軍小學正是革命志士集結的中心。一九○五年孫中山成立同盟會后,次年便派黃興至桂林發展革命組織,陸小總辦蔡鍔等人鼓吹“推翻滿清,建立民國”,父親深受影響,與同學們紛紛剪去長辮,表示支持。

一九一一辛亥年,十月十日晚,武昌新軍工程營的成員發出了第一槍,武昌起義,展開了辛亥革命的序幕。那一槍改變了中國幾千年的帝制歷史,亞洲第一個共和國中華民國誕生了。武昌起義那一槍也改變了父親一生的命運。

武昌起義的消息傳來,廣西人士反應熱烈,組軍北上支援。父親參加了陸軍小學同學組織的“廣西學生軍敢死隊”,共一百二十人隨軍北伐。家中祖母知道父親參加敢死隊的消息,便命父親兩位哥哥到桂林城北門去守候,預備攔截父親,強制其回家。誰知父親暗暗將武器裝備托付同學,自己卻輕裝從西門溜了出去,翻山越嶺與大隊會合。那年父親十八歲。踏出桂林西門那一步,他便走出了廣西,投身于滾滾洪流的中華民國歷史長河中。

學生軍敢死隊水陸兼程經湖南北上,父親肩上荷“七九”步槍一支,腰間綁著一百五十發子彈的彈帶,背著羊氈、水壺、飯盒、雜囊,身負重載,長途行軍,抵達漢陽時,父親與許多敢死隊同學腳跟早已被草鞋磨破,身上都生了虱子,癢不可當。時清軍據守漢口、漢陽,與武昌方面的革命軍隔江對峙,廣西北伐軍和學生軍敢死隊,奉命在漢陽蔡甸到梅花山一帶,配合南軍作戰,威脅敵方側后。一夜,父親被派擔任步哨,時適大雪紛飛,頃刻間父親變成了一個雪人,那是父親第一次上前線,而且參加了一場驚天動地的革命行動,內心熱情沸騰,刺骨寒風竟渾然不覺。那是父親一段刻骨銘心的回憶。親身參加武昌起義,對父親具有重大意義。他見證了中華民國的誕生,由此,對民國始終持有一份牢不可破的革命感情。

辛亥革命成功后,父親考入保定軍校三期,接受完整的軍事教育。父親在保定前后期的同學,日后在國軍中皆任要職。保定畢業,父親與二十多位同學,自愿分發到新疆屯邊,效法張騫、班超,立功邊疆,他曾經下功夫研究左宗棠治疆的功績,中國邊防一直是他戰略思想的要點之一。治疆的抱負后因俄國革命交通阻斷,未能實現。一九一七年,父親返回廣西,結識李宗仁、黃紹竑,共同從事統一廣西的大業,時稱“廣西三杰”。

一九二六年,北伐軍興,蔣中正總司令力邀父親出任國民革命軍參謀長,這是父親軍事事業第一個要職。當時北洋軍閥各據一方,中國四分五裂,其中以孫傳芳、吳佩孚勢力最大。中國人民經過辛亥革命、五四運動,革命新思潮高漲,對國民革命軍有高度期望,革命軍遂能以少擊眾,從廣州一路摧枯拉朽打到山海關。那是國軍士氣最旺盛的時刻。北伐是民國史上頭一等大事。

北伐時期,父親立下大功,重要戰役,幾乎無役不與,充分展示他戰略指揮的軍事才能,尤其是一九二七年龍潭戰役,關系北伐成敗。時因“寧漢分裂”,蔣中正下野,國民革命軍內部動蕩不穩,孫傳芳大軍反撲,威脅南京,形勢險峻。父親臨危受命,指揮蔣中正嫡系第一軍,與孫傳芳部決戰于南部城郊龍潭,經過六晝夜激戰,不眠不休,終于將孫軍徹底擊潰。行政院長譚延闿在南京設宴招待龍潭戰役有功將領,特書一聯贈予父親:

指揮能事回天地

學語小兒知姓名

北伐后期,父親被任命東路軍前敵總指揮,率領第四集團軍,揮戈北上。一九二八年六月,父親領軍長驅直入北京,受到北京各界盛大歡迎,成為歷史上由華南領兵攻入北京的第一人,天津《大公報》主筆名記者張季鸞在六月十四日發表社論:“廣西軍隊之打到北京,乃中國歷史上破天荒之事。”當年太平天國的兩廣軍隊只進到天津。父親時年三十五歲,雄姿英發,登上他戎馬生涯的第一座高峰。

父親繼續率部至灤河,收拾張宗昌、褚玉璞殘部,東北張學良易幟,最后完成北伐。

一九三七年“七七事變”,地方將領中,父親第一個飛南京響應蔣中正抗日號召。日本各大報以頭條新聞報道“戰神蒞臨南京,中日大戰不可避免”,廣西與中央對峙因一致對外而暫時化解。

…………

八千里路云和月 作者簡介

白先勇,小說家、散文家、評論家、劇作家。1937年生,祖籍廣西桂林。畢業于臺灣大學外文系,后赴美國愛荷華大學“作家工作室”研習創作,并獲碩士學位。2021年獲得臺灣大學名譽博士學位。

著有短篇小說集《寂寞的十七歲》《臺北人》《紐約客》,長篇小說《孽子》,散文集《驀然回首》《明星咖啡館》《第六只手指》《樹猶如此》等,舞臺劇劇本《游園驚夢》,電影劇本《金大班的最后一夜》《玉卿嫂》《孤戀花》《最后的貴族》等。

近二十年來,將主要精力投入于昆曲藝術的宣傳與復興,重新整理戲曲《牡丹亭》《玉簪記》《白羅衫》《義俠記》等,其中青春版《牡丹亭》演出已達數百場,在全球引起巨大反響。還致力于古典名著《紅樓夢》程乙本的推廣,著有《白先勇細說紅樓夢》等。

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

姑媽的寶刀

- >

回憶愛瑪儂

- >

煙與鏡

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

朝聞道

- >

自卑與超越

- >

隨園食單