-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

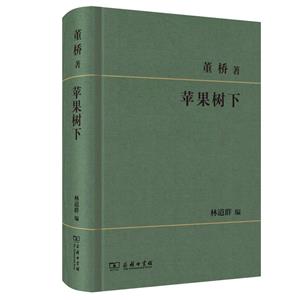

蘋果樹下 版權信息

- ISBN:9787100224918

- 條形碼:9787100224918 ; 978-7-100-22491-8

- 裝幀:精裝

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

蘋果樹下 本書特色

編輯推薦:

十年暌違,又見董橋

一代文人的風雅情致

耄耋之年的人生況味

«十年來首次獨家授權

董橋作品曾在內地一紙風行,如今均已絕版,2024年商務印書館首獲董橋獨家授權,隆重出品

«小品寫作已臻化境

近十年來作者自認逐漸悟得文章命脈,散文寫作技巧圓熟,底蘊深厚,左右逢源,值得回味

«權威選本,名家設計

香港資深出版人林道群親自選編,并操刀本書裝幀設計,形式與內容的高度統一

«圖版豐富,印刷精美

書前彩插收錄獨家珍貴照片和私藏書畫,每卷另附贈四色藏書票一張

«典雅簡約,細節求工

布面精裝,燙印工藝,與董橋文章的典雅精致之風相得益彰

編輯推薦:

十年暌違,又見董橋

一代文人的風雅情致

耄耋之年的人生況味

«十年來首次獨家授權

董橋作品曾在內地一紙風行,如今均已絕版,2024年商務印書館首獲董橋獨家授權,隆重出品

«小品寫作已臻化境

近十年來作者自認逐漸悟得文章命脈,散文寫作技巧圓熟,底蘊深厚,左右逢源,值得回味

«權威選本,名家設計

香港資深出版人林道群親自選編,并操刀本書裝幀設計,形式與內容的高度統一

«圖版豐富,印刷精美

書前彩插收錄獨家珍貴照片和私藏書畫,每卷另附贈四色藏書票一張

«典雅簡約,細節求工

布面精裝,燙印工藝,與董橋文章的典雅精致之風相得益彰

蘋果樹下 內容簡介

《蘋果樹下》著重選編了董橋的虛筆,即他晚年潛心經營的“故事”——嘗試“在小說的油傘下沿著從前的腳印”,辨認“人生荒村僻鄉里”的從前人事與從前情味。有同學少年的篝火惜別,顛沛流離的中年愁緒,半舊不新的南洋街角,中環上環的書鋪風云,昂藏豪邁的江湖浪子,玲瓏絕色的西西里佳人……陰晴圓缺,真真幻幻。淡的是情節,濃的是情味。書中篇目主要選自《橄欖香》《從前》《夜望》《蘋果樹下》等。

蘋果樹下 目錄

《蘋果樹下》自序

在微風里

綰霞山房

燕歸十帖

板橋舊事

嫏嬛夜話

《橄欖香》自序

團 圓

櫻桃園

喜 巧

望江梅

竹 園

橄欖香

梨花吟

半生緣

《從前》自序

舊日紅

云 姑

耳 語

念青室情事

達洛維夫人

古 廟

風蕭蕭

南山雨

初版水仙花

寥 寂

玉玲瓏

石頭記

湖藍綢緞

西貢沉淪

椅子上的花環

四季草

流 言

寶寐閣

靈 光

倫敦七六冬天

虛構的風采

南湖;芝瑛

念奴嬌變奏

字里秋意

《夜望》自序

稱心歲月

嚴士望

流 景

懷煥叔

浣溪紗

品 字

竹刻小言

青 杧

鷓鴣名

傳燈錄

香來清凈里

思 念

翠微山館

月桂樹

書林清話

切爾西

小園帶晚風

坐 夏

查 珉

雨天的書

編后記

蘋果樹下 相關資料

板橋舊事

一

一九六○年晚夏我到了臺灣在板橋中學宿舍住了一個多月。板橋讓我想起鄭板橋。聽說康熙年間已經住了許多福建漳州去的人。乾隆年間閩南各地又遷來了一撥。到了道光,林本源家族從新莊搬進板橋,板橋慢慢成了商業宗教文化小中心。板橋是日據時代日本人取的名字,日據結束,“國民政府” 改之為臺北縣板橋鎮,一九七二年升格為縣轄市。二○一○年年尾,臺北縣改制為新北市,板橋叫板橋區。其實板字古拙,橋字詩意,鎮字素樸。記憶中板橋鎮有點土氣,鄉情濃厚,小街小巷破破舊舊,稻田菜畦青青翠翠,黃昏一到,夜市熱鬧,長街燈火璀璨,人聲喧囂,一片章回小說情景。穿過鬧區走回學校宿舍路上, 林家花園圍墻矮矮,朦朦朧朧露出庭院瓦影,園林樹梢。拐一個彎,一截矮墻頹圮,遠遠透來粼粼波光,幾聲窸窣,分明宋人詩里“水寒荷葉老,蟲響豆花秋”。過了考試分發了學校,我們一堆同學在校園一角篝火惜別,互道珍重:“問君此去幾時來,來時莫徘徊……”

二

醒吾先生的醒廬離我中學老師謝約雨的紫薇園很近, 都在板橋鎮。我寫過紫薇園,收在《橄欖香》里。謝老師六十年代排華浪潮中逃出南洋逃回臺灣,淡泊世務,清靜自守,我們到了八十年代才輾轉聯絡上了,每次去臺北我總去看她。老師一九九七年逝世,七十六歲。侍奉老師的侄女兒信上說,老師病篤那陣子找人買走了家中上萬冊藏書,連一批字畫都處理了,說她但求走得無牽無掛。隱隱記得那位侄女兒叫曉杏,讀師范大學,嫁了人去了美國了。曉杏說,鄰居醒吾先生早兩年病逝,謝老師傷心得很,說晚年好朋友不在,紫薇園里兩株紫薇漸漸枯萎,急救了好幾天才活過來:“那是老先生偏愛的兩株盆栽 !” 醒吾先生跟謝老師一樣,早年在南洋教書,退休了回臺灣養老,沒有兒女,老伴走了有個義子孝順他。謝老師說老先生國學深厚,專治清史,清代詩詞筆記雜著也熟悉,執意帶我去醒廬攀談讓我長長見識。

三

醒廬在一幢老樓房二樓,陽臺跟紫薇園一樣大,也種了好多花花草草,大水缸里種的銀杏長得又高又壯,謝老師說醒廬真該易名杏廬,老先生笑罵謝老師不讀漁洋山人的《池北偶談》,急急找書翻書念一段給謝老師聽:

板橋舊事

一

一九六○年晚夏我到了臺灣在板橋中學宿舍住了一個多月。板橋讓我想起鄭板橋。聽說康熙年間已經住了許多福建漳州去的人。乾隆年間閩南各地又遷來了一撥。到了道光,林本源家族從新莊搬進板橋,板橋慢慢成了商業宗教文化小中心。板橋是日據時代日本人取的名字,日據結束,“國民政府” 改之為臺北縣板橋鎮,一九七二年升格為縣轄市。二○一○年年尾,臺北縣改制為新北市,板橋叫板橋區。其實板字古拙,橋字詩意,鎮字素樸。記憶中板橋鎮有點土氣,鄉情濃厚,小街小巷破破舊舊,稻田菜畦青青翠翠,黃昏一到,夜市熱鬧,長街燈火璀璨,人聲喧囂,一片章回小說情景。穿過鬧區走回學校宿舍路上, 林家花園圍墻矮矮,朦朦朧朧露出庭院瓦影,園林樹梢。拐一個彎,一截矮墻頹圮,遠遠透來粼粼波光,幾聲窸窣,分明宋人詩里“水寒荷葉老,蟲響豆花秋”。過了考試分發了學校,我們一堆同學在校園一角篝火惜別,互道珍重:“問君此去幾時來,來時莫徘徊……”

二

醒吾先生的醒廬離我中學老師謝約雨的紫薇園很近, 都在板橋鎮。我寫過紫薇園,收在《橄欖香》里。謝老師六十年代排華浪潮中逃出南洋逃回臺灣,淡泊世務,清靜自守,我們到了八十年代才輾轉聯絡上了,每次去臺北我總去看她。老師一九九七年逝世,七十六歲。侍奉老師的侄女兒信上說,老師病篤那陣子找人買走了家中上萬冊藏書,連一批字畫都處理了,說她但求走得無牽無掛。隱隱記得那位侄女兒叫曉杏,讀師范大學,嫁了人去了美國了。曉杏說,鄰居醒吾先生早兩年病逝,謝老師傷心得很,說晚年好朋友不在,紫薇園里兩株紫薇漸漸枯萎,急救了好幾天才活過來:“那是老先生偏愛的兩株盆栽 !” 醒吾先生跟謝老師一樣,早年在南洋教書,退休了回臺灣養老,沒有兒女,老伴走了有個義子孝順他。謝老師說老先生國學深厚,專治清史,清代詩詞筆記雜著也熟悉,執意帶我去醒廬攀談讓我長長見識。

三

醒廬在一幢老樓房二樓,陽臺跟紫薇園一樣大,也種了好多花花草草,大水缸里種的銀杏長得又高又壯,謝老師說醒廬真該易名杏廬,老先生笑罵謝老師不讀漁洋山人的《池北偶談》,急急找書翻書念一段給謝老師聽:

鄉大夫有好為雅談者,問鄰縣一友人云:“聞貴鄉多銀杏,然否?”友人不應,問再三不已,旁人皆匿笑,終不悟。蓋銀杏淫行,音同也。

《池北偶談》是王士禛的二十六卷筆記,記明清典章制度和士大夫言行,夾雜一些神怪奇事,條目分談故, 談獻,談藝,談異。《談藝》九卷評論詩畫注重“神韻說”,當時影響頗大,我在臺南上學四年,二年級暑假到臺北,父執宋燼余先生命我讀《談藝》,讀了聽宋先生一邊吃飯喝茶一邊說神韻,福州腔國語我只聽懂六成。其實我最愛讀的是書里的《談異》,醒吾先生說的銀杏就在里頭。宋先生是我的監護人,我銀行里的存款歸他管,不可亂花,說是我父親授意,人生神韻全糟蹋了。

四

老樓房寬敞,醒廬客廳正中掛于右任寫的齋名,“醒”字穩健,“廬”字飛揚,宣紙有點泛黃,配上楠木細花鑲框古雅得要命。于右任書法字多的龍飛鳳舞,光寫兩三個大字則氣派十足,露了功力,雄渾貴氣。老先生當官當到老,進退颯爽,胸襟清澈,酒闌月墮,拂須而去,干干凈凈。醒吾先生說他和髯翁是陜西三原同鄉,他讀完書在右老掌管的監察院里當過見習生,南洋漂泊多年回來向老鄉賢求匾,髯翁默然微笑,展紙舞筆寫下“醒廬” 二字,說難得名字里有個“醒” 字,現成的。醒廬廳堂上還有大詞家朱古微一副楹聯,字字傾斜,遠遠一看認得出他。醒吾先生說朱孝臧書法初學顏平原,后學褚河南,晚年融會諸家,自成風骨,不尚馳騁。廳里掛畫三幅,費曉樓的閑庭仕女扇面,任伯年的無量壽佛,姚茫父的歲朝清供。老先生看我留意字畫,帶我到書房看溥心畬裝了框的小手卷,畫連綿山水,題長句,醒吾上款,一九四四甲申年老北平舊作,精極了。

五

那天謝老師看我和老先生談得投緣,說她先回家準備幾樣小菜,等我們回頭過去喝兩盅。老師和我是師生情誼,老師和老先生是莫逆之交,守望相助,情同兄妹。老先生性情中人,不善客套,豪氣干云,那天結識,我和他時有通信,每去臺北看望了老師順便看望他。老先生那幾年愛讀清代桂馥材料,格外看重《札樸》一書,我在香港看到大陸出版的相關文字都寄給他。桂馥字冬卉,號未谷,山東曲阜人,生于乾隆,卒于嘉慶,熟悉金石六書之學,當過乾隆地方官,《札樸》是他追念舊聞隨筆疏記的一部書,附錄《滇游續筆》。書只三百多頁,內容細碎, 比之匠門削牘所棄之木皮,謙稱《札樸》。桂馥著述不少,他的樸學盡管不免纏綿古書堆里欲迎還拒,畢竟有些創見。樸學泛指儒家經學,也指清代學者繼承漢儒學風治經的考據訓詁之學,胡適論說《清代學者治學方法》老先生說演繹清楚。我倒想起姚錫鈞《論詩絕句》里那句“放言高論陳同甫,樸學奇才紀曉嵐”。桂馥會刻印,我珍藏一塊沉香木鎮紙有他“未谷” 之款和“桂” 字一印,代代把玩,包漿極佳。

六

不記得是八十年代哪一年,謝老師來信說她的醒吾大哥邂逅婚前舊情人,一個孀居,一個鰥夫,往來甚密,廢寢忘食,不可收拾。我勸老師不必插手阻撓,事緩則圓。我沒好意思說天要下雨娘要嫁人,擋不住。不久我去臺北玩,紫薇園風平花香,醒廬也窗明幾凈,一位滿頭銀發的老太太一臉慈藹,嫻靜婉約,坐在窗前亮處縫補男裝睡衣。醒吾先生介紹我認識,要我稱呼她萍姨,說她是南京中央大學老同學,失散多年,異地重逢,非常難得。那天晚上萍姨下廚留我吃飯,老先生打電話把謝老師也請過來。席間天地南北一團和氣,謝老師萍姐長萍姐短幫她忙進忙出。閑談間我聽出萍姨亡夫是軍人,一個公子一個千金都落戶美國,她住不慣洋人地方,情愿留在臺北住近姐姐家彼此照應。散了席我和老師陪萍姨走去公共汽車站搭車。回紫薇園老師命曉杏弄些水果給我們醒醒酒。我說萍姨年輕時候一定很漂亮,如今褪了色還留著淡淡的彩光。老師說她大哥書房里有她的老照片,當真好看。

七

尋回萍姨仿佛尋回久違的青蔥歲月,醒吾先生性情變得寬舒,言談變得佻巧,外貌變得英挺。他說他在書堆里找出幾本老民國出版的筆記,袖珍本,極好看。龐獨笑的《紅脂識小錄》寫歌壇女伶,寫曲院名伎,楊翠喜,金月梅,碧云霞,孟小冬,粉菊花,都寫了,還寫了賽金花,張書玉,李蘋香,陸蘭芬,光看那些芳名已然發人遐思,況乎作者筆墨華贍,文辭娟秀。醒吾先生說還有一本是陳小蝶題字送他的《消夏雜錄》,記了許多老民國舊人舊事,文筆也好,敘事生動。老先生說陳小蝶的妹妹陳小翠詩詞好,畫也好,抗戰末年買了她畫的小冊頁,忘了擱哪里,找不出來了。數年后我買了鄭逸梅先生寫的《民國筆記概觀》寄給醒吾先生,他高興極了,說民國筆記自有一股頹廢語調,鴛鴦蝴蝶,古艷醉人,雖說雕蟲自娛,卻也娛人。那是老民國舊文人筆下本事,綺羅畫屏,談吐溫存,令人銷魂。謝老師說她大哥從前并不在意這些,萍姨倒是鴛蝴讀者,熟極了,大哥大受熏陶。

八

陳小蝶是錢塘人,天虛我生陳蝶仙的公子,號定山居士,我這一輩人年輕時候都讀陳定山在臺灣寫的《春申舊聞》,趣味盎然,跟小時候躲在父親書齋中讀民國筆記感覺大不一樣。陳定山和他的同代人寫的文言文是民國中文最后的光華,難怪醒吾先生說七八十年代之后見不到那樣的文字了:

李可亭避暑湖上,與家君夜宿清漣寺,予時尚童子。何公旦、潘老蘭皆在座,詩酒唱和,凡十二人。時夜月方朗,游魚出聽,寺僧乞留鴻印,因為署曰皺月廊,家君制跋,華癡石秉燭,何公旦書焉。

醒吾先生喜歡的周瘦鵑帶著粉屑脂痕的夢影投井自盡。他說鄭逸梅算是一枝獨存,舊筆剛健,梨魂依依,到死都在為淡去的月色補白。“還是舊的好,” 醒吾先生常常說,“你還有緣聽過胡適之演講,上過蘇雪林的課,收到梁實秋的信,掛了臺靜農的字,多大的造化﹗” 老人都頑固。我也老人了,也頑固。

九

臺北冬季冷雨長命,陰濕刺骨。那天天快黑雨小了, 我和謝老師走進醒廬看見醒吾先生在清理一盒盒筆記,屋里寒浸浸,老人渾身瑟縮,萍姨替他裹緊了圍巾倒了一杯熱茶催他喝:“晌午忙到天黑,勸他歇一歇,不聽話。” 我忽然覺得萍姨更好看了,老先生真該和萍姨過日子。是臘月了,快過年,醒吾先生要萍姨跟著老師回老師家,說是有事和我商議。他進書房拿出兩個錦盒,各裝一枚好大的田黃印章,祥云印紐,帶“尚均” 款,說他年事已高, 想脫手,要我拿去讓古玩行里的沈茵處理。我不便過手, 應承他明天帶沈茵來直接跟他談。田黃金貴,尚均難求, 鄧之誠《骨董瑣記》里說:“予前記周彬字尚均,工制印紐,與楊玉璇齊名。據陳焯《湘管齋寓賞編》,記沈周仿大癡山水小幅云,此跡藏漳上周氏,周彬其印也。乃知其人漳州人,能藏書畫,必是士流,故其制紐,較玉璇尤雅。” 翌日我帶沈茵去醒廬,她驚為神品,匆匆回去接了舅舅來拍板,閑話一句,立刻成交,我當晚搭機回香港。沒幾天,醒吾先生來信申謝,說我圓了他多年心愿。我回信說我其實很想買,資金不足。

十

板橋不是從前的板橋:紫薇園不見了。醒廬不見了。我住過的板橋中學全名“國立華僑中學”,一九五五年開辦,七十年代改名“國立華僑實驗高級中學”,去年改稱“國立華僑高級中等學校”,校園依舊那么大,杜鵑花依舊那么漂亮,立案定為校花了。五十多年前我們寄宿的那段日子,有個韓國僑生,也姓董,壯實威武,人稱操刀鬼曹正,清晨赤膊練功,先練了一套花拳繡腿,繼而跑步吆喝,揮舞木制大刀狂掃一排杜鵑花,整幢宿舍窗戶一一打開,男生女生遠眺奇景。我在臺南成大升二年級開學第二天,操刀鬼跑步過來拱手稱我師兄,說他讀完一年先修班分發來成大讀外文系了:“多多關照 !” 我豈敢關照。冬夜走出圖書館我騎腳踏車去后巷吃消夜,剛一坐下, 身邊閃出一團黑影冒出一串山東國語:“學校飯堂從來吃不飽,俺餓啊,哥哥 !” 從此我成了他哥哥,他成了我弟弟,梁山泊遠在山東。吃完面我瞥見他書包上擱著一本白石道人的集子,說是板橋一位很好看的老師給的:“姜白石詞好詩也好啊,俺喜歡。” 我問他最喜歡哪一首,他朗朗念道:“我家曾住赤闌橋,鄰里相逢不寂寥。君若到時秋已半,西風門巷柳蕭蕭。” 是《送范仲訥往合肥》三首之一。我原本猜想他會喜歡“小紅低唱我吹簫”,猜錯了。

丙申年清明香島舊時月色樓

喜 巧

五六十年代的老香港才有這樣的女子,下午三點多鐘到文華酒店咖啡廳喝咖啡,讀小說,一個人靜靜躲在靠窗那個亮堂的座位:濃發蕩著月下碧湖粼粼的波光,兩簾長長的睫毛仿佛幼嫩的蓮葉深情呵護纖巧的鼻子櫻紅的嘴唇。那年我剛來太平山下這塊太平地,滿街是老家童年我母親我姐姐手中的鄭慧小說風景,拐一個彎往半山上走興許還看得到紫薇園的影子。繞過翠綠的兵頭花園沿著花園道走下去,皇后大道上匆匆掠過的更是戰前的張愛玲戰后的韓素音。“就在這邊過完體面寧靜的晚年也好,”一位老民國的老商人說,“上海是回不去了。” 一口輕微上海腔英語流暢得不得了。晚宴上的英國殖民地官員舉杯祝老先生健康快樂。鄰座一位穿湖藍旗袍的女士放下湯匙說求的也只剩健康快樂了:“我家廂房住著一家親戚,男的失業女的多病,一個寶貝兒子才五歲,你說還能指望天上掉餡餅不成?” 坐在我身邊的海派作家壓低聲音告訴我說, 多病的那個女人是當年上海的紅歌女,外號叫水蜜桃,媚得驚人:“穿旗袍那位女士更是老上海的紅舞女,如今做了紗廠老板的偏房。”

說氣質,說漂亮,誰都比不上咖啡廳里讀小說的女子。也許剛過三十:好看得像山鄉里無意中看到的一彎清溪,地圖上找不到;也像一本買不起的初版舊書,書衣秀雅如新,站在書架前摸一摸翻一翻都甘心。那陣子我偏巧接了中環一家銀行的翻譯差事,三兩天取原稿交譯稿的空當里總愛躲進文華咖啡廳歇歇腳,好幾回都看到她坐在同一張靠窗的座位讀小說。有一回坐得近,我瞥見她在讀毛姆的《魔術師》,猛然想起她的氣質有點像書中的瑪格麗特·丹西(Margaret Dauncey),受邪術蠱惑拋棄未婚夫嫁給魔術師的美女,亦貞亦淫,要生要死,從巴黎折騰到倫敦,終成冤魂。她放下小說淺淺呷了一口咖啡點了一支煙慢慢抽了幾口拿起小說接著讀。窗外天色暗了,我收拾文稿會了賬匆匆走出咖啡廳。那年年底翻譯差事結束了, 我到德輔道一家洋行上班,文華咖啡廳不去了,魔術小姐不見了,公余我埋頭讀遍英國傳記作家斯特雷奇的書。

寄居在那樣昌隆也那樣清寒的老香港,我和我周邊的友朋一樣,抱的都是過客的心情,萌芽的志向似乎都消磨在猶疑彷徨的陰影中。謀生不容易,搖筆賣字的日子越長越露出自己底子太薄,本領太小,僥幸坐得穩一個又一個的位子,那是巧合,不是才情。晚宴上那個海派作家說人生陰晴圓缺上天自有安排,爭是白爭,謀也白謀。“那是多么高深的玄學,我們不懂,” 他說,“老弟,千萬記得隨遇而安四個字,運程好的時候遇到巧合的事情你不妨高興,夠了 !”涼薄的際遇交融著溫煦的邂逅,安分的生涯里我偏巧又消受過不少萍漂的恩惠,老來回憶,不無感恧。破廟里一位和尚給了我一盆桂花要我擺在陽臺上供養,他說養花恰可養性,養性而后養家:“今天早上花農送來的盆花無端多出一盆,剛巧你來了,是你的了 !” 書店里結識的一位退休老師和我成了好朋友,他給了我一座擺放大字典的陳年木架,說是站著查字典可以讓全身筋骨多活動,省得伏案太久傷健康:“我用了幾十年,如今老了用不著,你不嫌舊就送給你保健 !”閻先生是老北大,一口京片子很好聽,言談間不吝糾正我的國語發音,多年后我去考倫敦英國廣播電臺的招聘試,他的教誨湊巧都用上了。

一個禮拜天早上,我在中環巧遇閻先生,他說有個老朋友想放掉一批祖傳文物,約他今天上去幫著整理清單:“都是值得觀賞的古董,那么巧,碰見了,沒事你不如跟我一起去長長見識?”閻先生那位“老朋友”也七十老幾了,姓夏,閻先生稱他老爺子,住在半山一家名校隔壁, 聽說家里有個離了婚的女兒和兩個老媽子相陪。夏老先生非常好客,人又風趣,早歲留英做過新實驗主義哲學家艾耶爾(A. J. Ayer)的學生,學成回家繼承進口西藥的家族生意,大陸時局變化南來香港當上幾家洋行的董事,清閑得很。老先生說年紀大了,祖傳這批東西不處理不行,香港紐約兩處買家都在談:“整批賣,不零售 !”

“真舍得不要了?” 閻先生問他。

“又不是美人,還抱著取暖?”

“不留幾件給千金?”

“她媽留下的首飾夠她折騰半輩子了 !”

兩大古董柜子里的古董一件件都裝了錦盒貼上中英文標簽,閻先生負責一盒盒打開來核對編號抄進清單,我當閻先生助手,把他登記妥當的古董放回錦盒順序擺回大柜里。官窯瓷器不少,三代到兩漢的青銅器也多,還有宋元明清古玉擺件掛件近百盒,元明兩代剔紅漆器都是大盤大瓶的稀罕藝術品,二三十件都帶年款。“是家父一輩子的心血,” 夏先生說,“一九四七年寄存在上海外資銀行保險庫里,不然未必出得了境。” 我們在夏家忙到下午四五點鐘才完事,真是長了大見識了。喝下午茶聽夏先生聊天的時候門鈴響了兩下,一陣香風吹進來的是夏家小姐,濃發蕩著月下碧湖粼粼的波光,兩簾長長的睫毛仿佛幼嫩的蓮葉深情呵護纖巧的鼻子櫻紅的嘴唇:文華酒店咖啡廳里讀《魔術師》的那個人 !她打了招呼坐在父親身邊拿起父親那杯咖啡淺淺呷了一口。“嘗一塊蛋糕?” 夏先生問她。

“剛在外頭吃過了。” 她說。

“文華咖啡廳 !” 我脫口接茬。

夏小姐睜大眼睛盯了我半晌:“我們見過面?” 她笑著伸手給我:“叫我喜巧 !”

南山雨

美國當今桂冠詩人比利·柯林斯(Billy Collins)說, 寫詩的人不必覺得詩人必須沉吟哀悼紐約世貿大廈的災難:詩歌的精神從來就跟邪惡對立;一首寫蘑菇的詩、寫遛狗的詩,也許反而可以貼切回應“九·一一” 帶來的慘云愁霧。話雖這么說,《美國今日報》邀請詩人選一首舊作撫慰國殤的時候,他還是選了《逝者》(The Dead )。

那首詩寫逝者在天堂上乘坐一葉玻璃扁舟劃向永恒,遠遠俯視人間的動靜:看著我們在穿鞋子、做三明治;看見我們躺在草地上、躺在臥榻上沉沉陶醉在炎午的萬籟之中,還以為我們是在回望他們。他們于是擱槳停劃,悄悄等待,像爹娘似的等著我們閉上眼睛。

詩的情調祥和體貼,輕輕載著傷感渡進一片寧靜而深遠的太虛幻境,從而給生死下了一個圓渾的詮釋。可是, 縈回在我心中的其實是詩人沒選沒寫的蘑菇和遛狗的詩。他的理解應該是對的。三四十年前我帶著家小來香港謀生,白天做兩份兼差的工作,晚上給報紙雜志寫稿翻譯, 三口生計勉強應付,偶然碰到意外支出,變賣細軟的落難舉措還是有的。這樣熬了兩三年,老二出世的時候,我去應征一份工錢優厚的職務,連過三關,十拿九穩,竟然落空。眼下是兒女的哭聲和笑語,前路是通俗文藝作品夜雨屋漏的灰蒙景象,我第一次深深痛恨英文里 twilight 那個欺人的字:分明是曙光,瞬間竟說是暮色了。

那期間,石初先生輾轉知道了我的境遇,有一天約我到蓮香茶樓喝早茶。是農歷臘月,天剛亮,樓上靠窗的茶座冷得很,他殷殷勸我多吃點心暖胃,盡說些不著邊際的閑話,下樓道別之際,徐徐從大衣口袋里摸出一本薄薄的小冊子給我,是他早年手抄的一些田園詩,喃喃說:“這些詩寫得清爽,念起來舒服。苦悶的時候讀讀詩詞,日子會變得漂亮些 !”

風很大,我走到大馬路一家綢緞莊的屋檐下翻出詩冊,濃濃淡淡的墨色錄了許多唐詩清詩,范石湖的作品不少,最后一頁是畢九歌的一首七絕:“芍藥花殘布谷啼, 雞閑犬臥閉疏籬;老農荷鍤歸來晚,共說南山雨一犁。”

那天晚上天更冷,石初先生打電話言歸正題,要我寬心,用了“事緩則圓” 四個字勸我再碰碰機緣,說他一九五二年剛來香港也磕磕絆絆,困頓無助,天天晚上讀詩抄詩解憂。我說石湖的詩我小時候讀得多,倒想知道畢九歌是誰。他說那是清代王漁洋《古夫于亭雜錄》里抄到的,只知道他字調虞,漁洋同邑大司空亨的后人,能詩, 可惜只流傳了那一首七絕:“可見名與利那玩意兒都是注定的 !”

石初先生到死也沒有成過名。不是說飽學之士一定要成名;我是說我這大半輩子讀了不少印刷品,申石初茶余飯后即興寫寫的游戲文字,怎么說都不輸那些名家的筆墨,絕對值得付梓流傳。事實竟然不是那樣。他的舊詩詞,他的白話文,他的英文、法文、拉丁文,全是他七十二年人生中默默修煉的正果,知道的人卻太少太少了。

法文和拉丁文我不敢胡亂贊美,申先生有一天在書齋里跟我談巴爾扎克的宗教觀,轉身翻出三大紙盒的信件找引證。他說,五十年代末葉,他跟法國英國學界中人交換過心得,來鴻去雁討論了一兩年。我看到那些泛黃的信箋上都是打字和手寫的法文和英文,還有十來封信引用一大堆拉丁經文,處處是紅筆眉批和鉛筆腳注。我不便細讀那些私人信函,暗暗驚嘆的是申先生細膩的學問和含蓄的功力。

依稀記得他是上海圣約翰畢業,戰后在牛津游學兩年,轉去巴黎深造,住了一年多,丁父憂趕回上海奔喪。石初先生侍母至孝,一九四九年,先讓申太太帶著兒子和老太太來香港避亂,他自己留在上海眼看父親的貿易行散了才匆匆南來。

我是一九六五年才從臺北帶著父執宋伯伯的信去看申先生。他住半山般含道,四十出頭,白皙的皮膚襯著白皙的襯衫,纖秀的金絲眼鏡把一張瘦長紅潤的臉映得更清貴。他聲音低沉,講話很慢,地道的英國風度,一點不帶上海人的闊氣和喧闐。那次初識之后,他記起來會打電話問我近況,約我在中環他做事的洋行附近吃個午飯聊聊。后來我在報上寫專欄、做翻譯,石初先生這才開始用長輩的口吻給我提了許多意見,我們漸漸成了師徒了。

申先生先是教我中文造句的竅門,說白話文要寫出文言的凝練,文言文要透露白話的真切:“胡適之的文言文寫得其實比白話文要好,原因在此,” 他說,“胡先生學問深厚而才情單薄 !” 這淡淡的半堂課,我受用到老。他起初常常說我的翻譯七百字里起碼有十個地方是笨譯, 脫褲子放屁的句子太多了:“做人不可取巧,翻譯必須學巧 !” 申先生每給我改一篇譯文,總是叮嚀我回家好好逐句捉摸。這樣改了八九篇,回頭重看自己的舊譯,我才臉紅了。那時候,我一度給一家外資銀行編寫一本薄薄的英漢對照雙月刊,遇到難題總是找申先生解救。他笑我的英文苦學過度,精血兩虧,要我多讀小說少看議論文,要看就先看羅素:“今后切記多用句號,少用逗號,從頭學寫淺白的短句,集句成文,瘀血就都稀釋暢通了 !”

我親沐教澤越久,越覺得石初先生做人跟做學問完全不同。做人,他誠實而世故,像英國人那樣故意不存幻想,不抱希望;做學問,他犀利而純真,不但浮想翩躚,而且機關算盡,暗地里高興撒豆終于成兵,卻又抱定主意不求聞達。聽他談巴爾扎克的宗教觀那天,我回家做了幾則筆記,記了一些雜想。西方人原來靠的是星期天教堂里的牧師布道滿足求智求仁的心愿,達爾文的進化論在文明睡眼惺忪之際敲響晨鐘,傳統價值應聲龜裂,因果報應驗出新義,宗教的威嚴和智慧大受質疑,迷途的信眾于是都在期待摩西再一次帶領他們回到迦南。那時期,傳媒的興旺造就了一批好辯之士揮筆制造輿論,改造社會。那時期,知識界也有一小撮飽學之士唾棄說教,唾棄生命卑微的歔欷,一心安分樂道,一心經營個人精致的技藝,遁跡自娛。申先生繼承的正是這一小撮人的情操:“要緊的是了解生命,不是判斷生命。” 他常說。

一九九○年年尾,石初先生喪偶,萬念灰蒙,久久難釋,人也蒼老了許多。一天,我約他到蓮香茶樓喝早茶,下樓道別的時候,我把二十五年前他給我的那本詩冊交還給他。我握著他冰冷的手,一句話沒說。申先生看看我, 看看那本破舊的小冊子,微微點了點頭,轉身踽踽走進晨曦里的小巷。

蘋果樹下 作者簡介

董橋,原名董存爵,祖籍福建晉江,1942年生于印度尼西亞。臺灣成功大學外文系畢業,曾在英國倫敦大學亞非學院研究多年。曾任香港《明報》總編輯、《讀者文摘》總編輯等多家媒體職位。72歲退休。酷愛集藏文玩書畫及英文典籍,撰寫文化思想評論及文學散文數十年,在港臺及大陸出版文集近百種,至今筆耕不輟,博讀不懈。

- >

唐代進士錄

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

我與地壇

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

隨園食單

- >

莉莉和章魚

- >

月亮虎

- >

自卑與超越