-

>

一個陌生女人的來信:茨威格短篇小說集

-

>

女人的勝利

-

>

崇禎皇帝【全三冊】

-

>

地下室手記

-

>

雪國

-

>

云邊有個小賣部(聲畫光影套裝)

-

>

播火記

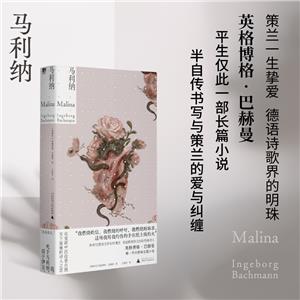

馬利納 版權信息

- ISBN:9787559865137

- 條形碼:9787559865137 ; 978-7-5598-6513-7

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

馬利納 本書特色

20世紀德語文學的瑰寶巴赫曼,平生僅此一部長篇自傳小說,中文首版

英格博格·巴赫曼——

四七社的明星詩人,畢希納獎、奧地利國家大獎得主,被提名諾貝爾文學獎;

開啟奧地利女性寫作傳統,被譽為“奧地利文學的**個流行偶像”;

彼得·漢德克、托馬斯·伯恩哈德、埃爾夫麗德·耶利內克被視為她的后繼者。

她生前計劃的四卷本“死亡方式”,僅完成了**卷《馬利納》;

1991年被諾獎得主耶利內克改編成劇本,同名電影由伊莎貝爾·于佩爾主演。

“一場詞語的颶風開始在腦中呼嘯”:眩暈般的閱讀體驗,意象閃爍的詩性漫游

小說并不著眼于情節,而是以意識流展開,**人稱講述一個奧地利女作家的生活。

童話、夢境、現實、回憶交織,對話、獨白、訪談、歌劇并舉,

被刺死的公主、惡魔般的父親、虛偽宴會上的知識分子、被審判的瀆職郵遞員……

巴赫曼用詞語的颶風、荒誕扭曲的表現主義,將讀者的感官騰空掀起。

“我們互訴光明與黑暗之語”:巴赫曼悼念策蘭之作

1948年,巴赫曼與保羅·策蘭秘密相戀于維也納,

前者是納粹黨人的女兒;后者是猶太人,從苦役中幸存,父母死于集中營。

此后的二十二年,這段持續的戀情帶給彼此歡愉、詩意,以及莫大的痛苦。

策蘭死后,巴赫曼出版《馬利納》,隨后也英年早逝。一個沉入水中,一個遁入火焰。

20世紀德語文學的瑰寶巴赫曼,平生僅此一部長篇自傳小說,中文首版英格博格·巴赫曼——

四七社的明星詩人,畢希納獎、奧地利國家大獎得主,被提名諾貝爾文學獎;

開啟奧地利女性寫作傳統,被譽為“奧地利文學的**個流行偶像”;

彼得·漢德克、托馬斯·伯恩哈德、埃爾夫麗德·耶利內克被視為她的后繼者。

她生前計劃的四卷本“死亡方式”,僅完成了**卷《馬利納》;

1991年被諾獎得主耶利內克改編成劇本,同名電影由伊莎貝爾·于佩爾主演。

“一場詞語的颶風開始在腦中呼嘯”:眩暈般的閱讀體驗,意象閃爍的詩性漫游小說并不著眼于情節,而是以意識流展開,**人稱講述一個奧地利女作家的生活。

童話、夢境、現實、回憶交織,對話、獨白、訪談、歌劇并舉,

被刺死的公主、惡魔般的父親、虛偽宴會上的知識分子、被審判的瀆職郵遞員……

巴赫曼用詞語的颶風、荒誕扭曲的表現主義,將讀者的感官騰空掀起。

“我們互訴光明與黑暗之語”:巴赫曼悼念策蘭之作1948年,巴赫曼與保羅·策蘭秘密相戀于維也納,

前者是納粹黨人的女兒;后者是猶太人,從苦役中幸存,父母死于集中營。

此后的二十二年,這段持續的戀情帶給彼此歡愉、詩意,以及莫大的痛苦。

策蘭死后,巴赫曼出版《馬利納》,隨后也英年早逝。一個沉入水中,一個遁入火焰。

而半自傳體的《馬利納》,則成了愛者唯一的自述。

“這是被謀殺的女兒們的墓地”——對女性處境的激進聲明1971年《馬利納》出版后,立即成為德語暢銷書。

然而,評論家批評該書不過是展現了作者混亂的私生活,以及堪憂的精神狀態,

直到1980年代,人們才發掘了這部作品更深層的意圖:在私人生命中,看到政治變革的可能性。

該作被立為女性文學的經典之一。

知名青年設計師汐和操刀,內含三幅精美手繪地圖全封面激光打孔,珠光紙印刷,花與蝴蝶、蛇與心臟的精妙結合;

內含三幅精美手繪地圖,跟隨女主人公的獨白,紙上漫步維也納。

馬利納 內容簡介

"您好,我是一個不知名的女人,我住在維也納。 我和馬利納同居,和伊萬戀愛。 馬利納在一墻之隔的地方,伊萬在電話線的另一端。 我,死于馬利納,活于伊萬。 我時常會做關于我父親的噩夢。 我偶爾想象這片土地傳奇般的往昔。 我嚇跑了來采訪我、來親吻我的手的記者。 我是如皮埃羅一般的悲傷小丑女。 今天,我還在這里,在我的匈牙利巷,寬闊的弧線形領地。 但總有一天,我會消失,走進一面*古老、*堅實的墻里。 “這是謀殺。”"

馬利納 目錄

馬利納 相關資料

我們國土上誕生的最睿智、最重要的女性作家。 ——托馬斯·伯恩哈德 在“女性主義”實際存在之前,巴赫曼就已經激進地對女性的處境下了定義,這令人震驚。 ——埃爾夫麗德·耶利內克 巴赫曼是奧地利文學的第一個流行偶像。 ——弗蘭佐貝爾 《馬利納》堪與弗吉尼亞·伍爾夫和塞繆爾·貝克特的最好作品齊名。 ——《紐約時報書評》 巴赫曼的視角如此具有原創性,宛如在字母表中加進了一個新的字母。 ——《衛報》 一部女性主義的經典之作。 ——《巴黎評論》

馬利納 作者簡介

英格博格·巴赫曼 (Ingeborg Bachmann,1926—1973)

奧地利詩人、小說家、劇作家,20世紀德語文學代表人物之一。生于克恩滕州克拉根福,奧地利、斯洛文尼亞、意大利三國交界處。父親是納粹黨人。

1948年,她遇見了詩人、大屠殺幸存者保羅·策蘭,兩人秘密相戀,共度六個星期,此后持續通信。

1950年,在維也納大學取得哲學博士學位。1953年憑出道作《延宕的時光》獲四七社獎,1956年又以詩集《大熊星的呼喚》斬獲不來梅文學獎。

1957年,她與策蘭在巴黎意外重逢,再度相戀。1958年至1962年,她與瑞士作家馬克斯·弗里施共同生活。

1964年,獲畢希納獎;1968年,獲奧地利國家文學大獎。

1970年,策蘭自沉于塞納河。悲痛中,她修訂了已完稿的小說《馬利納》,并于次年出版,也即她的“死亡方式”系列中唯一完成了的一卷。1973年,在一場由香煙引發的火災中燒傷,死于羅馬。

英格博格·巴赫曼 (Ingeborg Bachmann,1926—1973)

奧地利詩人、小說家、劇作家,20世紀德語文學代表人物之一。生于克恩滕州克拉根福,奧地利、斯洛文尼亞、意大利三國交界處。父親是納粹黨人。

1948年,她遇見了詩人、大屠殺幸存者保羅·策蘭,兩人秘密相戀,共度六個星期,此后持續通信。

1950年,在維也納大學取得哲學博士學位。1953年憑出道作《延宕的時光》獲四七社獎,1956年又以詩集《大熊星的呼喚》斬獲不來梅文學獎。

1957年,她與策蘭在巴黎意外重逢,再度相戀。1958年至1962年,她與瑞士作家馬克斯·弗里施共同生活。

1964年,獲畢希納獎;1968年,獲奧地利國家文學大獎。

1970年,策蘭自沉于塞納河。悲痛中,她修訂了已完稿的小說《馬利納》,并于次年出版,也即她的“死亡方式”系列中唯一完成了的一卷。1973年,在一場由香煙引發的火災中燒傷,死于羅馬。

王韻沁

詩人、譯者,現就讀于艾奧瓦作家工作坊。

- >

有舍有得是人生

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

莉莉和章魚

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

我與地壇

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

羅庸西南聯大授課錄