-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

(精)奧威爾讀書隨筆 版權信息

- ISBN:9787568094887

- 條形碼:9787568094887 ; 978-7-5680-9488-7

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

(精)奧威爾讀書隨筆 本書特色

◆政治諷喻小說《一九八四》《動物莊園》作者的隨筆精選,比他的小說還要精彩!作為職業作家和評論家,奧威爾在隨筆中回應、解碼他的經典小說處理的主要問題。

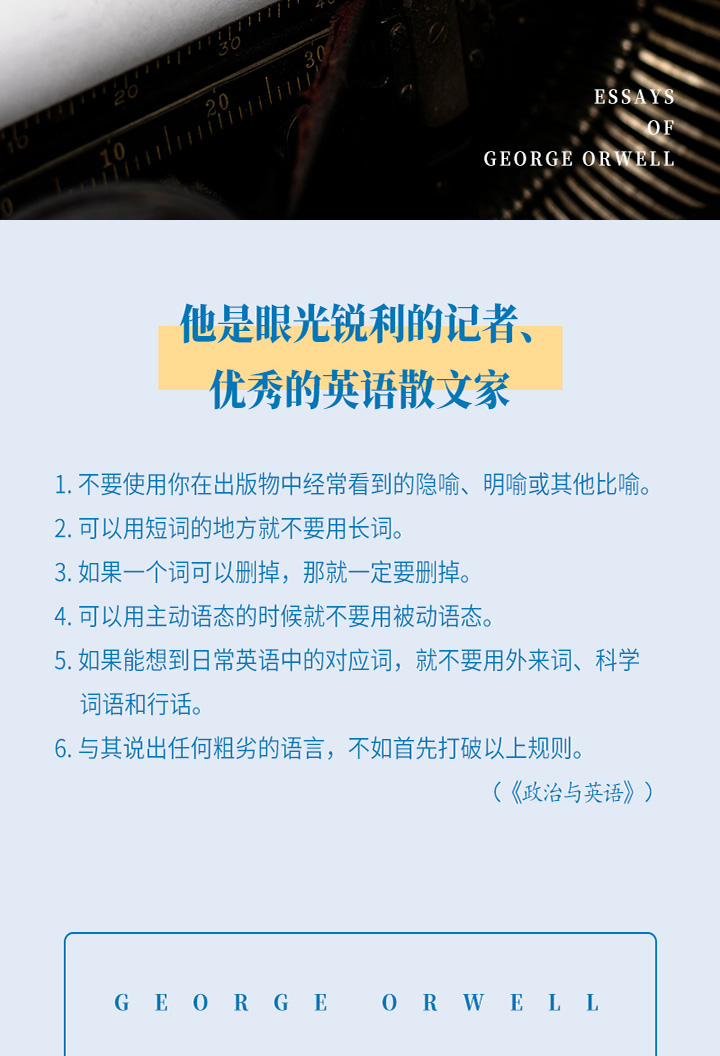

◆英式隨筆寫作的典范,也許是自約翰生博士以來*偉大的英語散文家!就算沒讀過其提及的書籍,也能欣賞奧威爾隨筆的妙處!其嚴肅的機智和令人震驚的反諷使當代讀者仍能產生強烈共鳴。

◆從小說藝術、詩歌的意義、創造新詞、書評生涯、寫作緣起,到政治寫作、宣傳冊點評、名家作品評析……誠實、辛辣、生動、簡潔,奧威爾的文字充滿張力、鞭辟入里。

◆走進一代文學大師的思想世界,多角度展現奧威爾其人其作,閱讀經典的生成!

◆為揭露謊言與不公而創作,為引導對事實的關注而創作,奧威爾的每一行字,都在直接或間接地反對極權主義。多一個人讀奧威爾,就多一份自由的保障!

(精)奧威爾讀書隨筆 內容簡介

本書精選奧威爾于1936年至1948年間發表的21篇文筆詼諧、視角獨特的隨筆,收入了《我為什么寫作》《一個書評家的自白》《政治與英語》《裹身鯨腹》等名篇佳作,不僅體現奧威爾文藝觀的多面性與趣味性,還展現了一名知識分子的誠實和直率。奧威爾的隨筆常常被書評界奉為英式隨筆寫作的典范。

(精)奧威爾讀書隨筆 目錄

新詞

裹身鯨腹

藝術與宣傳的邊界

詩歌的意義

拉迪亞德·吉卜林

文學與極權主義

評宣傳冊文學

詩歌與麥克風

如我所愿

好笑,但并不低俗

好的壞書

無意義的詩

書籍與香煙

政治與英語

一個書評家的自白

我為什么寫作

政治對抗文學:《格列佛游記》評析

寫作生涯的代價

李爾王、托爾斯泰和傻瓜

作家與利維坦

附:我的簡歷

(精)奧威爾讀書隨筆 節選

我為什么寫作

我從很小的時候開始,差不多五六歲的時候,就知道自己長大后會成為一個作家。大約在十七歲到二十四歲那幾年,我曾試圖放棄這個想法,但我明白這么做是在違背自己的天性,我遲早會安下心來埋頭寫作。

我家有三個孩子,我是老二,老大比我年長五歲,我比老三年長五歲,我在八歲之前幾乎都沒見過父親。出于這樣那樣的原因,我比較孤僻,并很快養成了一些不討人喜歡的習慣,這些習慣使我在整個學生時代都不受歡迎。我有一個性格孤僻的孩子都會有的習慣,那就是喜歡編故事,喜歡和想象中的人物交談,我認為從一開始我的文學抱負就夾雜著一種被孤立、被輕視的感覺。我知道我有文字方面的天賦,也有能力面對不如意的現實,我覺得這種天賦和能力為我創造了一個屬于我自己的個人世界,在這個世界里我可以對日常生活中遭到的失敗進行反擊。然而,在整個童年和少年時代,我正經寫的東西——也就是有計劃的寫作——加起來也沒有超過五頁紙。四歲還是五歲時,我寫了**首詩,我母親拿筆記了下來。我現在已經記不得那首詩了,只知道是一首關于老虎的詩,那只老虎長著“凳子一樣的牙齒”——這句比喻很不錯了,但我想這首詩抄襲了威廉·布萊克的《老虎》。十一歲那年,**次世界大戰爆發了,我寫了一首愛國詩,刊登在一份地方報紙上;兩年后,基奇納勛爵去世,我也寫了一首詩并發表在報紙上。稍大點后,我陸續寫過一些喬治風格的“自然詩”,但都很糟糕,而且往往*后都沒寫完。我也試過寫一篇短篇小說,但那是一場可怕的失敗。這就是我在那些年里一本正經地寫在紙上的全部作品。

但是從某種意義上來說,我在這段時期確實也參加過一些文學活動。*開始是寫一些定制的東西,我可以很輕松地一揮而就,對我來說,這沒有太大的樂趣。除了學校里的功課,我還寫過一些仿寫詩和半喜劇詩歌,也是一揮而就,速度之快在我今天看來都感到驚訝——十四歲那年我大約用一星期的時間模仿阿里斯托芬寫了一整部韻體劇本——還幫助編輯了一份校園雜志,手抄本和印刷本我都參與了。這些雜志是你所能想到的*拙劣可笑的東西,編輯雜志對我來說毫不費力,比我現在處理的*簡單的新聞報道還要容易得多。在做這些事情的同時,我有十五年或更長的時間都在進行另一種完全不同的文學實踐:構思一個關于我自己的連續“故事”,這是一本只存在于我腦海中的日記。我相信這是所有兒童和青少年普遍都有的一種習慣。在我還是一個非常幼小的孩子時,我常常幻想自己是羅賓漢,幻想自己是那些驚心動魄的冒險中的英雄人物,但很快,我的“故事”就不再是那種原始的自我陶醉,變得越來越側重于單純地描述我的行為和我的所見所聞。有時候每隔幾分鐘我的腦海中就會閃過這樣的事情,“他推開門,走進房間。一縷黃色的陽光透過薄紗窗簾,斜照在桌子上,桌子上的墨水瓶旁邊放著一個半開的火柴盒。他右手插在兜里,走到窗前。街上有一只龜甲紋的貓正在追逐一片枯葉”,諸此種種。這個習慣一直持續到我二十五歲左右,正好貫穿了我的整個非文學時期。盡管我不得不為合適的字眼搜腸刮肚,而且確實也這么做了,但這樣的刻意描寫似乎源于某種外界的強迫,完全違背我的本意。我覺得我的“故事”肯定反映了我在不同年齡所崇拜的不同作家的風格,但在我的印象里,它們有一個共同的特點,那就是細致入微的描寫。

在大約十六歲時,我忽然發現了詞語的樂趣,也就是詞語的聲音和聯想的樂趣。例如《失樂園》的詩句:

他如此艱難而勞苦,

繼續前行,如此艱難而勞苦。

雖然在我今天看來這兩句詩沒那么了不起,但當時卻使我心靈震顫;而且將“他”拼寫成“hee”而不是“he”都讓我感到格外的愉悅。至于描述事物的欲望,那時候的我已經很明白了。因此,如果說那時候的我想寫書,那么我想寫一本怎樣的書是很清楚的。我想寫大量結局悲慘的自然主義小說,其中充滿了細節描寫和引人注目的比喻,還要有大量辭藻華麗的章節,這些章節中使用的詞語一部分是因為它們的發音。事實上,我完成的**部小說《緬甸歲月》可以說就是這樣的書,這是我在三十歲那年完成的作品,但我很早之前就開始醞釀了。

我之所以談到這些背景信息,是因為我覺得一個人如果不了解一位作家的早期發展,就無法評估他的動機。作家的主題取決于他所生活的時代——至少在像我們這樣動蕩的革命年代里是這樣——但在作家寫作之前,他已經養成了一種自己永遠無法完全擺脫的情感態度。約束自己的性情,避免其阻滯于不成熟的階段,不受乖張情緒的妨礙,這些毫無疑問都是作家的分內之事,但如果他完全擺脫早期所受的影響,就會扼殺自己寫作的沖動。拋開謀生的需要不談,我認為寫作有四大動機,至少在散文寫作方面如此。這些動機在每個作家身上都不同程度地存在,所占的比例都會根據他所處的氛圍而隨時改變。這四大動機是:

1. 純粹的利己主義。渴望被視為聰明,渴望被談論,渴望死后留名,渴望在童年時朝他投來冷眼的那些大人們面前揚眉吐氣,等等。裝作這不是動機其實是在騙人,這就是一種很強烈的動機。不僅是作家,科學家、藝術家、政治家、律師、軍人和商界成功人士——簡而言之,人類的整個上層社會都有這個特點。大多數人都不是極度自私的。他們在三十歲以后幾乎完全放棄了作為個體的感覺——主要是為他人而活,或者干脆被各種苦差事壓得喘不過氣。但他們之中也有少數有天賦、固執己見的人,這些人決心把自己的生活堅持到底,而作家就屬于這一類人。盡管相對新聞記者而言,嚴肅作家不那么看重金錢,但我得說,嚴肅作家基本上都比新聞記者更虛榮、更以自我為中心。

2. 審美的熱情。感知外在世界的美,或者從另一方面來說,感知文字及其恰當組合的美。享受音節的碰撞、一篇優秀散文的穩固結構或一個好故事的節奏帶來的愉悅。渴望分享一種自己覺得很有價值而且不應錯過的體驗。許多作家的審美動機非常微弱,但即使是一本宣傳冊或教科書的作者,也會有一些自己鐘愛的非功利性的詞句,或者他會對印刷格式、頁邊距寬度等有著強烈的感覺。只要是層次高于鐵路指南的書,都不會完全不考慮美感。

3. 記錄歷史的沖動。渴望看清事物的本來面目,渴望挖掘事實真相并如實記錄下來留給后人。

4. 政治目的。以盡可能廣泛的意義來使用“政治”這個詞。渴望將世界進程推向某個特定的方向,渴望改變其他人的觀念,讓他們知道應該爭取哪一種社會。我再說一遍,不存在真正的不帶有政治偏見的書。認為藝術應該與政治無關的觀點本身就是一種政治態度。

我們可以看出這幾種不同的動機之間是如何互相對抗的,也能想到它們為什么會因人而異,為什么會因時而異。就本性而言——這里所說的“本性”可以看作是一個人剛成年時所達到的狀態——在我自己身上,前三種動機所占的比例應該超過了第四種。如果在一個和平年代,我或許會寫幾本文體華麗的或僅僅是描述性的書,可能幾乎意識不到自己的政治忠誠。然而,事實上我已經被迫變成了一個宣傳冊作家。首先我在一個并不適合的崗位上干了五年(在緬甸當英屬印度的警察),后來又經歷了貧困和失敗。這增加了我對權威的天然憎惡,并使我**次完全意識到勞動階層的存在,在緬甸的工作也讓我對帝國主義的本質有了一些認識,但這些經歷還不足以給我一個準確的政治方向。然后是希特勒、西班牙內戰等。直到1935 年年底,我仍然沒有做出一個堅定的決定。

……

(精)奧威爾讀書隨筆 相關資料

奧威爾是自赫茲利特,也許是自約翰遜博士以來最偉大的英語散文家。

——歐文·豪

在二十世紀最初十年出生的作家當中,喬治·奧威爾具有一種給人深刻印象的、獨特的才能。

——艾佛·埃文斯

喬治·奧威爾的作品從一個截然不同的角度評判社會體制。

——哈里·布萊米爾斯

奧威爾正是作為一個追根究底的社會新聞記者,才顯示出作家的真正特色。他是一個眼光銳利的觀察者和概括者,一個心明眼亮的階級界限的跨越者,同時也是一個對本質上英國式的敷衍和妥協(這種妥協有時使他愉悅,有時使他滿心歡喜)的描述者。

——安德魯·桑德斯

他寫過大量書評,篇篇寫得明白曉暢,篇篇都有自己獨特的見解。

——王佐良

(精)奧威爾讀書隨筆 作者簡介

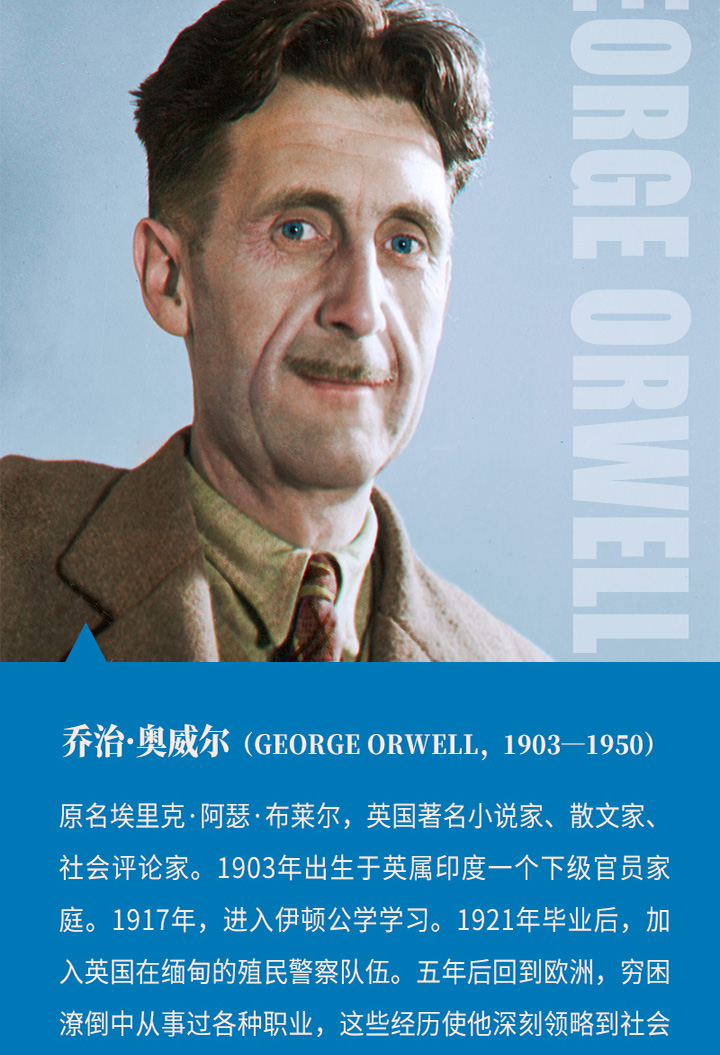

喬治·奧威爾(George Orwell,1903―1950),原名埃里克·阿瑟·布萊爾,英國著名小說家、散文家、社會評論家。1903年出生于英屬印度一個下級官員家庭。1917年,進入伊頓公學學習。1921年畢業后,加入英國在緬甸的殖民警察隊伍。五年后回到歐洲,窮困潦倒中從事過各種職業,這些經歷使他深刻領略到社會整體對個人的壓力和普遍的不公。1936年,赴西班牙參加反法西斯戰爭,身負重傷。1950年,因肺病逝世。

奧威爾文筆犀利,抨擊極權政治,同情底層民眾,被譽為“一代人的冷峻良知”,著有《動物莊園》《一九八四》《致敬加泰羅尼亞》《通往維根碼頭之路》等膾炙人口的作品。

李江艷,英語教育和翻譯專業畢業,從事翻譯工作多年,譯作有《閃擊戰——古德里安回憶錄》《寫給中國青年的世界歷史》《瑪雅三千年》《大唐狄公案》等。

- >

月亮與六便士

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

二體千字文

- >

莉莉和章魚

- >

姑媽的寶刀

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝