-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

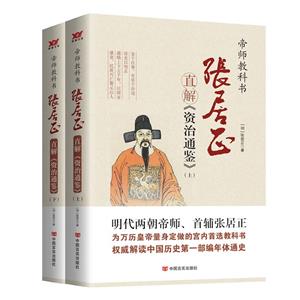

張居正直解(資治通鑒) 版權信息

- ISBN:9787517117810

- 條形碼:9787517117810 ; 978-7-5171-1781-0

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

張居正直解(資治通鑒) 本書特色

適讀人群 :普通讀者兩代帝師、萬歷首輔、萬歷新政的締造者,張居正全新解讀中國首部編年體通史。

張居正直解(資治通鑒) 內容簡介

《資治通鑒直解》原名《通鑒直解》,是明代兩朝帝師、首輔張居正同翰林院講官給年僅十歲的萬歷皇帝朱翊鈞量身定做的宮內讀本。此書以《資治通鑒》為主,其他史書如《史記》《通鑒外紀》《續資治通鑒》《宋元通鑒》等為輔,從中選取了一些重要片段與事件加以講解,一方面通俗易懂,一方面也融入了張居正等人對歷代王朝興衰的總結,以及對重大歷史教訓的獨特見解。先讀經,后讀史,是歷代帝王必修之大綱。《資治通鑒直解》以*通俗的白話文寫成,深入淺出,通俗易懂,當年為皇帝講解《資治通鑒》,意在教育皇帝如何做一名圣明之君。即使在今天,此書對各級管理者與讀者大眾,依然可資借鑒,更可從中讀出立身處世的智慧光輝。

張居正直解(資治通鑒) 目錄

上 冊

卷之一

三皇紀

太昊伏羲氏/炎帝神農氏 /

黃帝有熊氏 /

五帝紀

帝少昊 / 帝顓頊 /

帝嚳 / 帝堯 /

帝舜 /

卷之二

夏紀

大禹 / 帝啟 /

太康 / 仲康 /

帝相 / 少康 /

帝杼 / 帝槐 /

帝芒 / 帝泄 /

帝不降 / 帝扃 /

帝廑 / 孔甲 /

帝皋 / 帝發 /

履癸 /

商紀

成湯 / 太甲 /

沃丁 / 太庚 /

小甲 / 雍己 /

大戊 / 仲丁 /

外壬 / 河亶甲 /

祖乙 / 祖辛 /

沃甲 / 祖丁 /

南庚 / 陽甲 /

盤庚 / 小辛 /

小乙 / 武丁 /

祖庚 / 祖甲 /

廩辛 / 庚丁 /

武乙 / 太丁 /

帝乙 / 帝紂 /

卷之三

周紀

文王 / 武王 /

成王 /

卷之四

周紀

康王 / 昭王 /

穆王 / 共王 /

懿王 / 孝王 /

夷王 / 厲王 /

宣王 / 幽王 /

平王 / 桓王 /

莊王 / 釐王 /

惠王 / 襄王 /

頃王 / 匡王 /

定王 / 簡王 /

靈王 / 景王 /

敬王 / 元王 /

貞定王 /

卷之五

周紀

威烈王 / 安王 /

顯王 / 赧王 /

秦紀

始皇帝 / 二世皇帝 /

卷之六

漢紀

高帝 / 惠帝 /

卷之七

漢紀

文帝 /

卷之八

漢紀

景帝 / 武帝 /

卷之九

漢紀

昭帝 / 宣帝 /

卷之十

漢紀

元帝 / 成帝 /

哀帝 / 平帝 /

卷之十一

東漢紀

光武帝 / 明帝 /

卷之十二

東漢紀

章帝 / 和帝 /

安帝 / 順帝 /

沖帝 / 質帝 /

桓帝 / 靈帝 /

張居正直解(資治通鑒) 節選

精彩文摘 ■【原文】 春,詔廣增諸祀壇場、硅幣,且曰:“吾聞祠官祝厘,皆歸福于朕躬,不為百姓,朕甚愧之。夫以朕之不德,而專饗獨美其福,百姓不與焉,是重吾不德也!其令祠官致敬,無有所祈!”

■張居正直解 筑土為壇,除地為場,是祭神的去處。玉器為硅,段帛為幣,是祭神的禮物。祝厘,是禱神求福。文帝十四年春,下詔說:“一應祀典神衹壇場狹小的,比舊時都要充廣,硅幣缺少的,比舊時都要增加,以致敬于神,不可褻瀆。”又詔書內一款說:“吾聞祠祭官凡祭祀之時,祝文上的說話,都祈禱神福歸于朕躬,不為百姓,朕心里甚是慚愧。這福必須有德,然后能饗。今以朕之不德,而欲專饗其福,獨擅其美,私厚于一身,那百姓們都不得預,這乃是加朕的罪過,而重其不德也。今后一應祭祀,只著祠官致敬盡禮,無得仍前歸福朕躬,有所祈禱。”孔子說:“敬鬼神而遠之。”文帝詔廣增壇場、硅幣而無所祈,可謂能敬而遠者矣。然有天下者不以一己之富壽康寧為福,而以百姓之和平安樂為福,此文帝所以不欲專饗而必與百姓共之也。歷觀前代人君,其好禱神祈福者,莫如秦始皇,乃身致亂亡之禍以及子孫,至今笑其愚;其不欲禱神祈福者,莫如漢文帝,乃身享治平之福以及子孫,至今頌其美。可見人君之所以為福者,在德而不在禱矣。此又主百神者之所當知。

■【原文】 后元年詔曰:“間者數年不登,又有水旱、疾疫之災,朕甚憂之。愚而不明,未達其咎:意者朕之政有所失而行有過與?乃天道有不順,地利或不得,人事多失和,鬼神廢不享與?何以致此?將百官之奉養或廢,無用之事或多與?何其民食之寡乏也?夫度田非益寡,而計民未加益,以口量地,其于古猶有余;而食之甚不足者,其咎安在?無乃百姓之從事于末以害農者蕃,為酒醪以靡谷者多,六畜之食焉者眾與?細大之義,吾未得其中,其與丞相、列侯、吏二千石、博士議之;有可以佐百姓者,率意遠思,無有所隱!”

■張居正直解 文帝十七年,改為后元年。因連歲災傷,下詔說道:“近來數年,五谷不收,今又有水旱疾疫之災,百姓困苦,朕甚憂慮。然變不虛生,必有所以致之者。但我愚暗不明,不曉得過失所在,想是朕之政令有所闕失,而行事或有過差歟?抑或上而不能順天之道,下而不能盡地之利;明而人事乖戾失和,幽而鬼神怠廢不祀歟?果何由而致此災變也?朕又思想莫不是百官之俸祿或缺,以致侵漁百姓;無用之興作或多,以致濫費民財歟?不然,何其民食之寡乏如此也?夫料度如今的田地,比古時不見加少;算計如今的人民,比古時不見加多,若以戶口較量田地之數,不但比古時一般,覺得如今田地尚寬廣有余,宜乎民食充足矣,而乃甚患不足者,其過咎畢竟安在?莫非古時力本者多,用度有節;如今百姓卻每每從事于商賈末藝,以妨害農功者太盛歟?或是造為酒漿,以糜費米谷者太多歟?又或是豢養六畜,而食人之食者太眾歟?凡此小大的事理,我反復思之,未得其當,故特詔下御史大夫,可與丞相、列侯、吏二千石以上及博士等官,大家商議。但有可以消弭災變,佐助百姓之急者,各任你們意見,為國家深遠思慮,明白開陳,無所隱諱可也。”夫天災流行,雖明君在上,不能必無。惟文帝不諉于適然之數,而反躬自責,博求所以弭災之道,此所以雖有災變,不為民害也。當是時,百姓殷富,戶口蕃息,有由然哉。

■【原文】 班固贊曰:文帝即位二十三年,宮室、苑囿、車騎、服御,無所增益;有不便,輒弛以利民。嘗欲作露臺,召匠計之,直百金。上曰:“百金,中人十家之產也。吾奉先帝宮室,常恐羞之,何以臺為?”身衣弋綈,所幸慎夫人衣不曳地,帷帳無文繡,以示敦樸為天下先。治霸陵皆瓦器,不以金、銀、銅、錫為飾。因其山,不起墳。南越尉佗自立為帝,召尉佗兄弟以德懷之,佗遂稱臣。與匈奴結和親,后而背約入盜,令邊備守,不發兵深入,恐煩百姓。吳王不朝,賜以幾杖。群臣袁盎等諫說雖切,常假借納用焉。張武受賂金錢覺,更加賞賜以愧其心。專務以德化民,是以海內富庶,興于禮義。斷獄數百,幾致刑措,嗚呼仁哉!

■張居正直解 班固,是漢朝史臣,嘗作《漢書》,于《文帝本紀》之末,贊美他許多好處。說道:“文帝即位以來,通計二十三年。所居的宮室、所游的苑囿、所乘坐擺列的車馬、所服御的衣裳器物,一一都遵守先世之舊,無所增加。若這苑囿地土等項,雖是舊時所有,或有不便于民的,便都從寬減省,以從民便,寧可使百姓得些便益,不肯厚于自奉,以妨民也。一日要在驪山上造一露頂高臺,叫工匠來估計那所費的價值,說該用百金,百金是一千六百兩。文帝說:‘這百金資財,在民間中等人家,可勾十家的產業。今我承繼著先帝的宮室,常恐享用過分,玷辱了這去處,又要那臺何用?豈可興此無益之工,而破費民間十家之產乎?’因此就停止了工作,其愛惜財用如此,文帝自家所尚的袍服,止用弋綈。弋,是黑色,綈,是粗厚的緞匹,只取耐穿,不尚華采。當時有個慎夫人,是文帝所寵愛的。他穿的也是樸素的衣服,長不拖地;用的帷幕帳幔也都不用文繡。自家敦尚樸素,以為百姓們倡率,使天下風俗都化為儉樸,其尋常服飾如此。生前預造陵寢在霸水上,叫做霸陵。這霸陵里面擺設的,都是瓦器,不用金、銀、銅、錫等物裝飾。依著那山勢便做葬處,不復筑土為墳勞費民力,其山陵制度如此。南越王趙佗恃其強大,自稱南越武帝,占據著海南地方,抗拒中國。文帝不行誅討,乃召其宗族兄弟,在中國的都與他官爵賞賜,以恩德懷服其心。其后趙佗感激就去了帝號,自稱藩臣,終身不敢倍漢。先年曾與匈奴單于和親,約以長城為界,不相侵犯,后來匈奴背約,常時入邊搶掠。文帝也不與他計較,只著各邊將士提備防守,驅逐出邊便罷,不曾發兵深入,惟恐損傷了百姓生命,多費了兵馬錢糧,其制御夷狄如此。吳王濞稱病不朝,已有反謀,文帝道他年老,乃賜之幾杖,免其來朝,并不曾發覺他的奸詐;群臣袁盎、晁錯、賈誼等或上疏諫諍,或因事論說,雖常觸犯忌諱過于切直,也都寬容,假借納用其言,并不曾嗔怪他;將軍張武曾受人饋送的金錢,事頗發覺,文帝只說他家貧,反賞賜他財物,使他心里慚愧,自知省改,并不曾播揚他的過失,其優待臣下如此。那時行出來的政事,說出來的議論,專要休養生息,以德化民,不用刑罰。是以四海之內財力豐富、戶口蕃庶,人人興起于禮義,樂為善而恥犯法,遂致風俗淳厚,刑罰減省。一歲中總計天下有司決斷的輕重獄囚,不過數百,庶幾有古時刑錯不用之風焉,其真可謂仁德之君哉!”這是班固總論文帝之德,而以仁之一字稱之。然嘗考文帝之為君,見事極其明察,行法極其剛斷,而史臣只以仁稱之者,蓋其明而不失之苛細,斷而不傷于刻薄,皆有慈愛惻怛之意行乎其間,所以能固結人心,培養國脈。漢家四百年之天下,皆基于此,后世人主宜以文帝為法。

張居正直解(資治通鑒) 作者簡介

張居正(1525-1582年),字叔大,號太岳,幼名張白圭。明代湖廣江陵(今屬湖北省荊州市)人,時人又稱張江陵。張居正是明朝中后期政治家、改革家,萬歷時期的內閣首輔,輔佐萬歷皇帝開創了“萬歷新政”。

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

月亮與六便士

- >

回憶愛瑪儂

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

詩經-先民的歌唱

- >

二體千字文

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)