-

>

道德經說什么

-

>

電商勇氣三部曲:被討厭的勇氣+幸福的勇氣+不完美的勇氣2

-

>

新時期宗教工作與管理

-

>

帛書道德經

-

>

傳習錄

-

>

齊奧朗作品·苦論

-

>

無障礙閱讀典藏版:莊子全書

中西印哲學導論 版權信息

- ISBN:9787301329146

- 條形碼:9787301329146 ; 978-7-301-32914-6

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

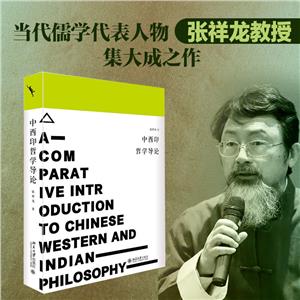

中西印哲學導論 本書特色

1.當代儒學代表人物張祥龍教授的新作 2.接續梁漱溟先生的百年話題 3.面向21世紀的哲學,洞曉三大文明精神特質

中西印哲學導論 內容簡介

一個世紀前,梁漱溟先生出版了現代哲學目前的名作《東西文化及其哲學》,開創了中國哲學與西方哲學和印度哲學進行比較研究的先河。

一個世紀以來,比較哲學取得了巨大的進展,其中中國哲學家做出了巨大的貢獻,《中西印哲學導論》就是碩果之一。作者張祥龍教授多年來在比較哲學研究領域進行了很好的探索,作為國內和靠前上多文明比較哲學的代表性學者,為深化哲學的理解、建構各文明哲學之間的對話,帶來了諸多啟發。

本書是一本帶有普及性的哲學導論,按照哲學領域中*重要的一些主題闡發了中國、西方和印度三種哲學的觀點,比如哲學的定義、優選實在、真理和知識、道德哲學、政治哲學、美學等,在比照和互文中呈現不同文明的哲學特質。

中西印哲學導論 目錄

開講辭

**部分哲學的含義與東西方哲學家

**章什么是哲學?

**節哲學的語源和多重意義

第二節邊緣問題——哲學所應對者

第三節對哲學的工作定義

第二章西方哲學的誕生和希臘哲學家

**節西方傳統哲學的誕生和門類

第二節西方早期(古希臘)哲學和哲學家的特點

第三章語言塑造哲學,東方哲學家

**節語言、文字與哲理

第二節東方哲人的特點及東西方哲學思想的參比

第二部分終極實在

第四章西方的終極實在觀

**節什么是終極實在?——驅散虛幻感的真實

第二節畢達哥拉斯、巴門尼德和芝諾的終極實在觀

第三節柏拉圖的理式論

第五章中國古代的終極實在觀

**節西周的終極實在觀

第二節《周易》的終極實在觀(一)——易、陰陽和卦變

時幾

第三節《周易》的終極實在觀(二)——答疑和《周易》

哲理要點

第四節老子闡發的終極實在——道

第六章古印度的終極實在觀和中西印對比

**節概述

第二節《奧義書》中的終極實在觀

第三節早期佛教和大乘佛教的終極實在觀

第三部分真知識如何可能?

第七章西方傳統哲學中的認識論

**節“認識論”簡介和“學習悖論”

第二節笛卡爾的“我思故我在”

第三節英國經驗論的挑戰

第四節康德認識論的基本特點

第八章先秦真知觀

**節中西真知觀對比

第二節范蠡的“知時”說

第三節孫子如何知勝?

第四節孔子的知識觀

第九章古印度的直覺真知觀及中西印真知觀比較

**節印度瑜伽的思想背景

第二節《瑜伽經》的基本用語

第三節《瑜伽經》解說

第四節西印中真知觀對比

第四部分什么樣的人生是好的?

第十章西方倫理學的特點(一)

——從蘇格拉底到功利主義

**節蘇格拉底的道德標準

第二節亞里士多德論中道美德

第三節斯多亞派和伊壁鳩魯

第四節兩種享樂主義——自我享樂主義和功利主義

第五節利他主義

第十一章西方倫理學的特點(二)

——康德的道德哲學

**節道德哲學的邊緣性

第二節“好意”(善良意愿)與“盡義務”

第三節形式主義的絕對命令

第四節愛做好事/出于義務做好事

第五節自由意愿、道德/幸福

第六節西方倫理學的共同特點

第十二章中國古代的倫理學思想

**節楊朱、墨子的倫理學主張

第二節孔子的倫理學(一)——方法特點和親親為本

第三節孔子的倫理學(二)——學藝、時中和樂感

第四節孟子的倫理思想

第五節道家和古印度的倫理學(以大乘佛教為例)

第五部分什么樣的政治形態是正當的?

第十三章西方政治哲學

**節政治形態問題的終極性

第二節柏拉圖的政治哲學

第三節亞里士多德的政治哲學

第四節西方近代政治哲學中的契約論和權力制衡

學說

第十四章中國古代的政治哲學

**節從西周到孔子時代的政治思想

第二節孔孟的政治學說

第三節老莊的政治學說

第四節對比和總結

第六部分什么是美?如何體驗到美?

第十五章美的體驗和西方哲人的美論

**節“美”是一種典型的邊緣體驗

第二節美感體驗的十個特點

第三節西方哲學家們的美論

第四節柏拉圖論美和美的體驗

第十六章印度古代哲學的美學含義及印度詩學

**節印度哲理(印度教、佛教)的美學含義

第二節古印度的詩論(一)——新護闡發的“味”

第三節古印度的詩論(二)——歡增論“韻”

第十七章華夏哲理的美感和詩樂境界(一)

——象之美與《周易》乾坤美論

**節華夏哲理的美學蘊義——幾微之象

第二節《周易》原文解讀——《易》象的美學性

第三節《乾》《坤》兩卦中的美論

第十八章華夏哲理的美感和詩樂境界(二)

——書法之美和儒釋道的美觀

**節文字書法之美

第二節詩論

第三節儒家和道家的美學

第四節西印中美學特征對比

第七部分當代西方哲學

第十九章當代西方哲學思潮(一)

——當代西方哲學特點和柏格森論變易的真實性

**節西方哲學的轉向——當代西方哲學的基本

特點

第二節柏格森:應該怎樣知覺變易?

第二十章當代西方哲學思潮(二)

——叔本華、尼采和弗洛伊德

**節叔本華和尼采的意愿終極觀和音樂的哲理

地位

第二節弗洛伊德的地位和潛意識的存在

第三節夢的顯意與隱意

第四節解釋夢的方式——自由聯想和克服遺忘

第五節弗洛伊德學說的哲學含義

第二十一章當代西方哲學思潮(三)

——梭羅和中西哲學的當代共鳴

**節梭羅其人

第二節梭羅思想的特點與中西哲學的共鳴

第三節中西印哲理的當代對話及課程結語

參考文獻

索引

后記

中西印哲學導論 節選

**章什么是哲學?(**節節選) 三、 哲學的本質多樣性 哲學既然是愛智慧,那么要怎么愛智慧,具體愛的又是什么智慧呢?這都是躲不開的問題。這里我需要特別強調一點,本課所講的智慧或者哲學,不限于狹義的哲學,即不限于我們大學課堂主流對philosophy的理解,也就是從古希臘開始,一直延伸到現當代的西方哲學,以及以它們為研究范式的哲學;它還包括東方的,比如中國和印度的,甚至包括一切符合我們的哲學界定(見下文)的精神追求,也就是包括任何民族的追求終極智慧的學問。哲學應該是廣義的、多元的和多范式的,此主張本身或許就是一種智慧;這一點和科學不一樣,雖然科學講到底也是多元的,不過這個問題太復雜,只有討論科學哲學或者窮極科學根本處才能夠突顯出來。在科學團體內,科學的呈現還是非常單一的,比如在目前學術界的主流里,只有一門西方人創立的物理學,很難搞出一個和它有重大差別的中國物理學來,盡管也不是完全不可能。但哲學不一樣,每個傳統的哲學的話語體系,都有其相對的獨立性,也都有其存在的合法性和必要性。 四、 哲學與人生的關系 關于哲學的含義,第二個需要關注的就是哲學和人生的關系。哲學追求的智慧和我們的生命或生存有沒有關系?現在科學技術被視為**生產力,它已被證明擁有強大的改變世界的能力,似乎當今誰不搞高科技就要落后,就要受欺負,那么哲學是怎么一回事?它與個人乃至人類的生存有什么關系?我們這種人類已經生活了那么長時間,歷史上那些活得長的民族,都是有生存智慧的,沒有它根本延續不下來,當然也可能有些有智慧的民族因為一些別的原因在歷史上消亡了。可以說,愛智慧是現存人類(Homo sapiens,解剖學意義上的現代智人)的本性。歷史上有些人類就滅亡了,比如尼安德特人,一種古智人,在三四萬年前就滅絕了。去考察他們的營地,會發現這些人使用的石器上萬年內都沒有重大變化。他們生活在歐洲大陸和亞洲西部,地理上相差幾千公里的尼安德特人,比如從法國到俄羅斯,他們的生活方式卻沒有什么大的區別。當然,這方面的考古正在獲得新發現,一些對尼安德特人的傳統看法也正在修正,但他們的工具和文化缺少變化這個論斷似乎還沒有被推翻。其原因也讓人猜想:比如,他們原初的身體結構和生活方式比較適應那時的環境,可以長久地保障他們的基本生存,所以也就沒有發生實質性的改變。他們的平均腦容量不比我們少,甚至還更多些,是不是其腦結構有什么特別的地方,或者說與現代智人相比有不同的神經回路,導致了他們一味堅守傳統? 一個現代智人的社群被孤立幾百年甚至幾十年,它的口音、服飾乃至某些生活方式就會改變,盡管在某些方面還會一直堅守。比如我國福建等多山地區,隔了幾條山,口音就不同了。還有江浙一帶,相隔幾十里就有一種方言,他們彼此聽起來都費勁。我們這種人類不僅好變,而且愛琢磨事情,不安于現狀。每個人群都要應對自然或者人事的挑戰,所以*初的人類思考(包括原發的哲理思考)都帶有很強的求生存的意味,當然也可以很縹緲究極,比如神話、宗教。西方哲學自從柏拉圖和亞里士多德之后,理論色彩越來越重,有背離哲學*初意向的傾向。歌德在《浮士德》里面借魔鬼之口說出這樣的話:“親愛的朋友,理論都是灰色的,只有純真的生命之樹長青。”(該劇**部)浮士德*初飽讀經典,但浸泡久了,就覺得乏味,就不想要這些理論——首先就是哲學理論——了。他覺得自己應該要生活,要生命力,于是出賣自己的靈魂,和魔鬼做了交易:你給我青春的生命和大能,我把人格押給你,只要我何時滿足了現狀,就算輸了。 就這樣,哲學在西方的形象變得越來越灰色,就像貓頭鷹一樣,所以現在哲學的標志性動物似乎就成了貓頭鷹,這里邊也有黑格爾的原因。他寫道:“哲學把它的灰色繪成灰色……不能使生活形態變得年輕,而只能作為認識的對象。密納發[雅典娜]的貓頭鷹要等黃昏到來,才會起飛。”

《西方哲學原著選讀》(下卷)(簡稱“《選讀下》”),《法哲學原理》序,北京大學哲學系外國哲學史教研室編譯,北京:商務印書館,1999年,第443—444頁。

白天過去了,傍晚時別的鳥兒都回巢了,貓頭鷹這時才飛出來,站在樹枝或雅典娜的肩頭上,冷靜地打量一切。黑格爾的意思是,哲學就要像貓頭鷹一樣,在生活的事情發生之后,一切都平靜沉淀下來了,它來反思已經發生的事情,這樣才能冷靜地認識事物的本質。這種對哲學的看法,甚至在古希臘時期也不是全對的,更別說對東方了。中國古代哲學從來都和我們的生命體驗息息相通,有著知行要合一的傳統。還有,中國哲人認為黑夜和白天相互補充,陰陽相交、相對相成而發生,你看太極圖就是這樣。對我們的祖先來說,哲學與生命是不可分的,單純地去冷靜反思是不夠的,在某些關鍵點上甚至是不對的,會喪失掉應機的智慧。 五、 哲學靠技藝形成傳統 哲學還有第三層特點,對于不同的哲學而言都是至關重要的,就是愛智慧一定要形成一個傳統。雖然說哲學思考是人的本能,哲學問題大家也都在思考,人在生命中*困難的時候,*富于創造激情的時候,或者初見哲學的時候,都可能是“很哲學的”,但是這種感受往往不長久,就像遭遇詩歌的感受一樣,讀的時候很感動,后來就淡化和忘卻了。歷史上留存下來的哲學都是特別有影響力的,形成了偉大的哲學傳統,比如我們將會學到的印度哲學、中國哲學和西方哲學。 哲學靠什么形成一種傳統呢?要有一種內在的運作機制,或意義發生和保持的結構,就像棋類游戲的結構一樣。我們在生活中可能都會發明一些簡單的游戲,但大多是娛樂之后就遺棄了。可后來發明了一種下棋的游戲,比如我們的圍棋、西方的王棋等,它逐漸形成了一定的規則,造就了一個結構,讓棋子總能夠重擺,棋局可以不斷更新,人們就能夠從這種游戲中獲得不斷的樂趣甚至思維上的磨練,這樣一代一代傳下去,就形成了一個傳統。哲學也以類似的方式形成自己的傳統,造就了所謂的哲學史。所以我們現在談的哲學有兩層意思:一層是哲學活動源于人的自發思維(自下而上),另一層是哲學要形成一個可持續的傳統(從過去到未來),一縱一橫;這第二層意思要以**層為前提,但是如果沒有第二層的結構保障,**層便不能夠被很多人分享和理解,至多也只是類似于文學和宗教里靈感的顯現罷了。 那靠什么形成哲學的棋局結構呢?這就要憑借某種技藝(technē),它特別能夠啟發和維持當時哲人們的原發思想。比如《周易》之于中國古人,數學之于古希臘人,瑜伽之于古印度人。當然,各民族的語言也是技藝,而且是更根本的思想技藝。所以不同的語言、文化和具體技藝中產生的哲學,其風格可以相差很遠,沒有可以度量它們誰更高明或誰更真實的唯一標準。 六、 哲學的無用之大用 還有一個問題,就是哲學有沒有用?這不僅是擺在哲學學習者面前的問題,也是擺在每一個勤于思索的人乃至每一個不甘平庸的民族面前的問題。可以說,哲學可能是現存學術體制里*沒有“實”用的學科,甚至比文學都不如,更別提計算機軟件、金融、機械等學科了。不過,哲學雖然沒有實用,但有虛用,而這虛用可能正是要害所在。或許在你*不留意的時候,*苦悶的時候,或思考一個艱深問題的時刻,哲學出現了,給了你關鍵性的提示。你不知道它什么時候會來,而在哲人看來,恰恰是這不知道什么時候就用上了,也不知會把人帶向何方的特點,才真正給勁兒,如中國古人講的“陰陽不測之謂神”(《周易·系辭上》)。哲學就像在下圍棋的時候,布在空處的一枚子,開始時許多人不知道它有什么作用,甚至不知道它對你是好還是壞,不過走下去,就可能會發現這枚子是繞不過去的,有時候就成了決定勝負之所在。 我再舉一個例子。中國派了不少留學生去國外求學,自己也在培養大量的研究生。我們學生學知識和考試的能力在世界上即便不是首屈一指,也是名列前茅。不過很多年過去了,在科學***的創造領域里卻鮮有中國大陸人的身影。我個人感覺,其原因之一就是我們學科學的人才缺少哲學的真感受。我國教育體制受蘇聯影響,學科之間的壁壘很堅固。你一個數學系、物理系的學生去學文學系、哲學系的課程,會被認為不務正業,所以學生們就只鉆研自己學科內的那些問題。開始時可能進步很快,成效顯著,不過視野也被限制住了。在關鍵的時候,*需要突破的地方,感受不到問題和思維的邊緣,發不出奇思怪想,便成不了偉大的科學家,只能是一個資深的科學工作者罷了。我也曾在西方讀過書,接觸過不同地方的學生,表面上外國學生比中國學生差的不是一星半點。我們的學生很能計算,又很刻苦,解決一個個具體的考題也往往是出類拔萃的。可是越到后來,越是到研究的摸索階段,我們的優勢就越來越小,甚至成了劣勢了。因為在一個框架內太久,過于習慣它的規范,就不容易產生邊緣想象,出不來有理可講的怪招妙意。而這種哲學的頭腦在我們的歷史上卻并不缺乏,中國人創造了多少新東西呀。這就是哲學之虛用的一個表現。一般說來,“異想天開”這樣的表達不被看作褒義詞,往往與離經叛道聯系起來,不過它確實可以用來形容哲學。就是說,你的想法可能又奇又怪,又狂又妄,和流行的想法都不一樣。但如果真的是深入有據的,那么就有可能觸及根本。就像當年羅巴切夫斯基想到了非歐幾何空間的可能,在大家都不去想或想不到的地方,他想到了,這個時候似乎天都開了。這是一種怎樣的思想!那些偉大的哲學家往往都是異想天開者。可以說,這也是哲學的一個特點。這其實也是我們這種人類善變的一個表現。但善變也不一定都好啊,所以我們這種人類還是有很多缺點的。 作為人的原發思維,哲學近乎詩、藝術和原始宗教;另一方面,哲學又要講道理,運用理性,好像近乎科學。就這樣,愛智慧處在藝術、宗教與科學之間,卻和它們都不一樣。藝術要表現這個萬千世界,科學總想把對象運轉的規律搞清楚。當它們窮根究底的時候,哲學都可能冒出來。哲學就是這么沒有定所,半實半虛。就像中國的橫斷山脈,經常有斷裂,但是斷裂中可能還有隱蔽的連續在其中,就像太極拳所講究的,是“勁斷意不斷,意斷神不斷”。這是和科學不一樣的地方。而這種藕斷絲連或裂隙中的發生,恰恰向我們揭示了哲學*重要的特點,即它要涉及人類思想的邊緣,也就是要面對邊緣問題(marginal issues)。

中西印哲學導論 作者簡介

張祥龍 美國紐約州立布法羅大學哲學博士,北京大學哲學系教授。主要研究方為現象學、儒家哲學、比較哲學,已出版著作:《海德格爾思想與中國天道》《海德格爾傳》《從現象學到孔夫子》《當代西方哲學筆記》《西方哲學筆記》《思想避難:全球化中的中國古代哲理》《德國哲學、德國文化與中國哲理》《復見天地心》《家與孝》等。

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

李白與唐代文化

- >

二體千字文

- >

隨園食單

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

回憶愛瑪儂

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書