-

>

論中國

-

>

中共中央在西柏坡

-

>

同盟的真相:美國如何秘密統治日本

-

>

中國歷代政治得失

-

>

中國共產黨的一百年

-

>

習近平談治國理政 第四卷

-

>

在慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會上的講話

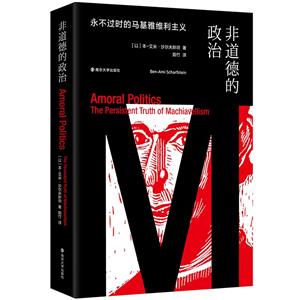

非道德的政治:永不過時的馬基雅維利主義 版權信息

- ISBN:9787305250965

- 條形碼:9787305250965 ; 978-7-305-25096-5

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

非道德的政治:永不過時的馬基雅維利主義 本書特色

這是一本論述充分、資料詳實的比較文化研究著作,本-艾米??沙爾夫斯坦在書中不僅檢視非道德政治的相關理論,還細致考察了不同地區不同時期的非道德政治實踐。本書對現實政治狀況與政治未來的探討,并試圖闡明馬基雅維利主義盛行對其的影響,極具啟發性。 作者本-艾米??沙爾夫斯坦先后于哈佛大學和哥倫比亞大學取得碩士及博士學位,現為以色列特拉維夫大學哲學系榮休教授,亦是該系在20世紀50年代的創系學者之一。沙爾夫斯坦是2005年以色列獎( Israel Prize laureate in philosophy)的獲得者,他研究興趣極為廣泛,橫跨比較哲學、藝術、心理學、人類學、宗教學等諸多學科,本書即展現了他廣闊的知識史視角,以及游走于不同學科間的游刃有余。 知名學者徐賁撰寫導讀,細述“專制”概念的形成與政體演進,解讀權謀之士與專制統治者的互動關系,并邀請讀者把目光投向后極權時代的新馬基雅維利主義。 中文版封面由屢獲“中國*美的書”殊榮的設計師周偉偉操刀,底圖選取馬基雅維利畫像作版畫風處理,上印巨型字母M,紅黑配色現代穩重,盡顯凌厲之風。

非道德的政治:永不過時的馬基雅維利主義 內容簡介

本書是一部深入描述和探討馬基雅維利主義的專著。作者首先對馬基雅維利主義者進行了介紹,然后從比較文化的視角考察古代中國、古代印度、文藝復興時期的意大利,并討論道德的抽象觀念與人類現實,*后進行了非烏托邦式的觀察。作者一方面揭示馬基雅弗利主義的超道德性政治在世界歷史上的普遍存在,另一方面著重回答:人們為什么會接受違背“真實”“公正”諸原則的政治行為?歷史上主流的哲學思想,是否對馬基雅弗利主義持一貫的批判態度?

非道德的政治:永不過時的馬基雅維利主義 目錄

引言

**部分 描述馬基雅維利主義

**章 馬基雅維利主義者介紹

第二章 古代中國的馬基雅維利主義:法家

第三章 古代印度的馬基雅維利主義政治科學

第四章 文藝復興時期意大利的馬基雅維利主義

第五章 馬基雅維利主義無處不在?

第二部分 探討馬基雅維利主義

第六章 道德的抽象觀念與人類現實

第七章 非烏托邦式的觀察

結論

注釋

參考文獻

索引

非道德的政治:永不過時的馬基雅維利主義 節選

導讀 非道德的專制政治能走多遠? 徐賁 本-艾米??沙爾夫斯坦(Ben-Ami Scharfstein)在本書里要做的是,“解釋政治如何和為何經常是,而且如此自然地是非道德的,也解釋政治領袖和普通百姓的道德與非道德的關系”。這種非道德的政治理論和實踐被稱為“馬基雅維利主義”,也被稱為“非道德的政治”。沙爾夫斯坦在書的**部分首先比較了三種古代的馬基雅維利主義表現:中國古代的法家政治家商鞅、韓非、李斯,古印度的考底利耶,文藝復興時期意大利的馬基雅維利和他的朋友圭恰迪尼。作者得出了一個值得我們重視的結論:“馬基雅維利主義是每一種政治生活的構成部分”,而且“不能認真對待馬基雅維利主義的政治或倫理理論,對于人類事務都是不適當的”。沙爾夫斯坦繼而在書的第二部分從人類心理、社會生活實質、統治和被統治關系,以及其他因素等方面討論了無所不在的馬基雅維利主義,從而指出馬基雅維利主義不會輕易消失。人類的道德傳統不足以遏制非道德和不道德的政治權術和詭計,然而,人類可以從過去和現今的被統治經驗中總結出識別和抵御這種權術詭計的策略。 沙爾夫斯坦對馬基雅維利主義做了一個簡單的定義,即“在政治活動中摒棄道德的羈絆。換言之,就是在萬不得已的情況下,為了達到政治目的而施以任何形式的騙術與手段”。這也就是人們平時從道德角度所說的不道德或不正當權術。非道德的政治把馬基雅維利主義權術的道德性擱置起來,當作一個不予考量的因素,這是馬基雅維利《君主論》(The Prince)的基本原則和理論。 馬基雅維利主義可以說是從《君主論》抽取出來的一些非道德的政治原則和手段。如何看待這些原則和手段與馬基雅維利本人的關系,這是一個有爭議的問題。首先,正如沙爾夫斯坦的歷史比較研究所充分顯示的那樣,這些原則并不是馬基雅維利發明的。古人早就在運用類似的手段并總結類似的原則了。既然如此,這些原則和手段也就并不是非要冠以馬基雅維利之名,即便用他的名字來稱呼,也不過是為了方便。羅馬歷史學家塔西佗的歷史著作就已經有對類似原則和手段的描述,塔西佗也因此被批評者稱為“隱蔽的馬基雅維利”。為什么不說馬基雅維利是公開的塔西佗呢?這大概是出于方便的聯想。同樣,把中國古代的韓非、李斯或古印度的考底利耶與馬基雅維利聯系起來,也是出于方便的聯想。 其次,馬基雅維利本人不一定是馬基雅維利主義者,這就像馬克思否認自己是馬克思主義者一樣。馬基雅維利是所謂馬基雅維利主義的倡導者嗎?對此,研究者們有不同的看法,一直到今天都沒能達成共識,關鍵當然是如何理解和解釋《君主論》了。這本小冊子被視為專制君主政府(又稱“暴政”)的指導手冊,但他的其他著作——如《論李維》(Discourses on Livy)和《用兵之道》(The Art of War)——的意旨與《君主論》中對專制君主政治的建言大相徑庭,甚至背道而馳。例如,在《論李維》里,他認為,“人民的政府優于君主的政府”,他還說,“讓人民害怕的君主對自己并沒有什么好處”。而他在《君主論》里則說,讓人民害怕比讓他們愛戴是更有效的統治方式。這兩處是自相矛盾的。正如美國政治理論家羅杰??博希(Roger Boesche)在《暴政的理論》(Theories of Tyranny)一書里所說,“如果說馬基雅維利也許是*偉大的暴政理論家,他也是能夠打敗暴政的共和政府的*偉大的理論家”。 怎么來看待這種自相矛盾呢?馬基雅維利到底擁護的是君主制還是共和呢?他在政治理念上到底有沒有定見?學者們因為這樣的問題而傷腦筋,也提出了不同的看法。啟蒙運動時期,伏爾泰、狄德羅和盧梭解釋說,《君主論》是一種諷刺(satire),是正話反說,為的是嘲笑而不是主張君主專制,所以他的共和主義是一貫的。但也有學者,如德裔美國歷史學家漢斯??巴隆(Hans Baron)認為,馬基雅維利寫作《君主論》在前,后來立場一下子有了戲劇性的轉變,變成了一個共和論者。這就像中國一些自由主義者一下子變成了“新儒家”。還有的學者,如政治哲學家列奧??施特勞斯(Leo Strauss)則認為,馬基雅維利和希臘歷史學家修昔底德一樣,并沒有明確的政治主張,而是根據情況的變化來調整自己的觀點。這就像中國的“新左派”。 然而,還有一種頗為不同的觀點認為,以上這些看法都是從理論到理論,從文本到文本,但忽視了作者本人以及他的寫作目的和動機。英國學者斯蒂芬??密爾勒(Stephen Milner)發現了一份重要的歷史文獻,那就是1513年對馬基雅維利的逮捕令。這份文件消失了500年,它的重新發現使得研究者的目光轉移到了馬基雅維利本人身上,他正是在逮捕令發出幾個月后寫作《君主論》的。密爾勒在回顧這項發現時說,這是“令人激動不已的發現”,“《君主論》是一部經典,對政治思想和文化影響深遠。‘馬基雅維利主義’……的說法完全就是來自這一本書,但它的寫作環境被經常性地忽視了”。他認為,如果不是因為這份逮捕令,馬基雅維利沒有理由去寫《君主論》這樣的作品。 1498年,年僅29歲的馬基雅維利就已經身處佛羅倫薩的政治中心,在那個真正的共和政府里,他先是從事外交工作,后來又擔任了政府公職,這是一種公民服務(civil servant)。1494年,統治佛羅倫薩長達六十年的美第奇家族被推翻,接著由薩伏那洛拉成立共和國,領導長達四年,之后由索代里尼繼續統領共和國,這時候的佛羅倫薩是共和主義的堡壘。馬基雅維利出任佛羅倫薩共和國第二國務廳的長官,兼任共和國自由和平十人委員會秘書,負責外交和國防。他是佛羅倫薩首席執政官的心腹。他看到佛羅倫薩的雇傭軍軍紀松弛,極力主張建立本國的國民軍。1505年佛羅倫薩通過建立國民軍的立法,成立國民軍九人指揮委員會,馬基雅維利擔任委員會秘書,在1506年建立一支小型民兵部隊,曾親自率領部隊上前線并指揮作戰,對共和國忠心耿耿。 1512年,一切都發生了變化,由于戰爭失利,索代里尼被迫下臺,美第奇家族在教皇的支持下攻陷了佛羅倫薩,共和國隨之瓦解。新掌權的朱利亞諾??迪??洛倫佐??德??美第奇(Giuliano di Lorenzo de’Medici) 立即清洗政府,進行全面搜捕。1512年年末馬基雅維利被解除一切公職,并在1513年被以密謀叛變罪投入監獄。他受到了吊刑(Strappado)的嚴酷折磨,肩膀脫節、渾身劇痛,后被釋放。也正是這個時候,他寫作了《君主論》。 馬基雅維利心力交瘁、貧困潦倒,希望把這部著作獻給那個差點沒把他整死的朱利亞諾,好換取命運的改變。朱利亞諾死后,又獻給他的侄子洛倫佐。這部著作并沒有獲得這兩位統治者的垂青。也許是因為這原本就是一份供君主內部參考的“文件”而非供普通讀者閱讀的著作,馬基雅維利生前從來沒有將它公開發表。沙爾夫斯坦在書里也談到了馬基雅維利主義建言的“文件”問題。 《君主論》不僅是對一個專制君主政府的建言,而且還在積極證明:所有那些發生在馬基雅維利自己身上的統治手段,包括懲罰和酷刑,都是正當的。馬基雅維利洞察人性的脆弱和陰暗,在他所鄙視的軟弱而可憐的人類中,就包括他自己。 雖然我們不能斷言《君主論》是不是馬基雅維利的違心之作,但他的遭遇讓我們懷疑,這可能不是一部他在自由狀態下愿意去寫的著作。這或許也可以解釋為什么《君主論》與他的其他著作如此矛盾,為什么他可能遠非許多人所設想的那樣是一個馬基雅維利主義者。《君主論》所貢獻于君王的不是普通的政治權術向導,而是與專制君主統治聯系特別密切的專制權術指南。 馬基雅維利的時代還沒有今天我們所理解的“專制”概念。這個概念要到17世紀方才出現,而在18世紀,由于孟德斯鳩的闡述而成為一個現代意義上的負面政治概念。孟德斯鳩對專制政體的分析包括兩個方面。一方面,他把專制列為政體的一種,像其他政體一樣有自身的原則;另一方面,他又把專制政體與其他政體區分開來,君主政體、貴族政體和民主政體都是合法的政府形態,而專制政體總是壞的政體。專制政體是一種“可怖的”政府形態,它以“輕視生命來換取榮耀”。專制政體的原則是恐懼,而這個原則卻有一個形似美好的目的,那就是安定(秩序和穩定):“安定絕不是太平,而是敵人即將占領的那些城市的緘默”。專制政體“是添加在已有恐懼之上的又一種恐懼”。專制政體讓臣民非政治化,把人當動物,把反復無常的陌生法律強加給他們,使他們置身于腐敗和殘酷的監管之下。孟德斯鳩在《論法的精神》中顯然是在與專制的關系中談到馬基雅維利主義的,“我們開始從馬基雅維利主義中恢復過來,而且每天都有進展。在對君主進言時需要更加有節制。以前曾經被稱為政治良策的,今天即使不令人恐懼,也是*大的敗筆”。 今天,我們對專制及其荼毒的認識和厭惡已經遠遠超過了孟德斯鳩的時代,20世紀出現的極權統治是一種我們所熟悉的新型專制,這是一種阿倫特所說的多變而無定形(shapeless)的專制。曾任哈佛大學教授的歷史學家梅爾文??里希特(Melvin Richter)在給大型參考書《觀念史詞典》(Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas)撰寫的“專制主義”文章中指出,專制有不少同義詞:暴政、獨裁、絕對主義、極權等。專制是這些政治術語家屬中的一員,它變得特別重要乃是17、18世紀的事情。它是作為“自由”的對立概念而出現的,因此成為政治比較或比較政治學的一個分析工具。“專制”這個概念取代以前的“暴政”說法,是因為專制特指一種與自由為敵、全面主宰人的思想和行為的政治權力。專制“很少單獨用于無傾向性的純粹分析”,基本上都是用來否定和譴責某種“與政治自由相對立或不符合的政治制度”。啟蒙運動時期,孟德斯鳩從貴族政治的自由觀念出發,將專制提升為三種基本政府形式之一。今天,人們從民主自由的觀念出發,把專制確定為“獨裁”或“極權”。 本書的主角主要是專制統治的謀士,沙爾夫斯坦稱他們為“權謀之士”(Machiavellians)。“他們雖然活躍在政治舞臺上,但自身往往又不是領導者,而是從屬者或者理論家,為領導者提供建議。他們甘愿長期屈居從屬地位,成為領導者忠實的智囊,而非他的競爭者。”這些馬基雅維利主義的權謀之士可以說出領導者想說但又不便直說的話,“正如技術高超的騙子會裝出一副誠實的面孔,馬基雅維利式的領導者更愿意戴著一副恒久不變的道德面具。或者更為常見的情況是,在處理對外關系時,他會盡可能少地公開運用馬基雅維利主義。” 除了討論這種甘愿長期屈居從屬地位的權謀之士,沙爾夫斯坦還討論了20世紀*擅長馬基雅維利主義之道的統治者。他的討論是在書的第二部分,以對11個問題的隨想解答方式來進行。他說:“在**部分的比較政治思考中,這些問題在我的腦海中涌現。它們雖然直截了當、言簡意賅,卻并不容易回答。”因此,讀者可以用自己的經驗和體會再加以聯想和補充。 如果權謀之士秉承和欣賞的治國之策是《君主論》中的那些專制伎倆和手段,那么他們所獻之策便很可能是在加強某種馬基雅維利自己都不可能預見的專制統治,尤其是20世紀特有的極權專制。說到底,馬基雅維利主義體現的是一種統治與被統治的關系,強制和欺騙是這一關系的標志性特征。在這種關系中,無處不在的馬基雅維利主義影響和操控著被統治者的道德判斷,以至于他們明知道一些政府行為是非道德或反道德的,“但仍舊做好準備采取或寬容這些行為”。這只是11個問題中的一個。沙爾夫斯坦在討論這11個問題時論及希特勒這個現代極權統治者的馬基雅維利主義,這部分討論應該對我們*有啟發。 人們即使在意識到非道德甚至不道德行為的時候,也依舊會采取或寬容這種行為,用沙爾夫斯坦的話來說,“這既不是一種疾病或者基因變異,也不是一種違背‘天使行為’幻想的表演。馬基雅維利主義的策略,無可避免地伴隨每一個真實存在,或者可能存在的社會系統而產生(不管這一社會系統具有何種意識形態上的借口和托詞)”。他所舉的例子來自許多讀者熟悉的兩本名著:羅伯特??利夫頓(Robert Lifton)所著《納粹醫生:醫學屠殺與種族滅絕心理學》(The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide)和克里斯托弗??布朗寧(Christopher Browning)所著《普通人:后備警察101營和在波蘭的*終解決方案》(Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland)。兩本書里描述和分析的普通醫生,還有在納粹警察隊伍里服務的碼頭工人、卡車司機、倉庫和建筑工人、白領,并不是全然沒有良心或良知,但是這并不妨礙他們參與納粹的邪惡行動。這種普通人的服從作惡是馬基雅維利主義利用意識形態欺騙和集體內部的壓力(它本身是一種隱蔽的暴力)所營造的統治效應,是一種“既可能產生恐懼,也可能激發熱情”的極權操控。 希特勒這樣的專制獨裁者總是要求民眾為他規定和指明的偉大事業獻出渺小的個人自我。那么,這些獨裁者自己“是否應當如民眾所期待的那樣,為了大眾福利而犧牲個人利益?”這涉及專制獨裁的權力欲與他自稱代表的集體利益之間是什么關系的問題。馬基雅維利主義者們會認為,這個問題是沒有意義的。“領導者對外宣稱,或者往往認為犧牲了自己的利益,但如果要將‘滿足自我欲求’與‘為他人謀福利’兩者進行區分的話,往往十分困難,以至于利己主義同利他主義之間的界限并不那么明晰,甚至兩者都會不復存在。這對那些以放肆妄為和狡詐伎倆為傲的領導者尤其如此。在他們看來,自己的目的一旦實現,給所有被統治者帶來的福利,將會超過道德本身的影響力”。 因此,即使當專制獨裁者表現出“不計后果的厚顏無恥”,只要他們牢牢地掌控暴力(軍隊)和欺騙(宣傳)的國家機器,他們仍然可以對自己的權力安全篤定和放心。但是,他們也會因此時時驚魂不定、寢食難安。無論他們怎樣不斷加強暴力和欺騙,都仍然會因為沒有安全感而病態般地疑神疑鬼,“馬基雅維利式的領導者有一項非常關鍵的特質需要在此提及:懷疑。……他們在具有敵意的人際環境中生活……把自己的不可信賴感投射到了他人身上”。懷疑別人對他們會施以暴力和陰謀,這成為他們自己濫用暴力和陰謀的正當理由,“這些領導者的想象力會異常豐富,以至于他們變本加厲地運用計謀和權術”。他們“會建立一支擅長打探情報和對人們進行監視的密探部隊,以抵擋敵對力量……領導者所采用的典型方法是讓他們互相監視。于是整個集體內的監視程度會增加,人們相互監視”。這便是喬治??奧威爾在《1984》中所描繪的那種老大哥極權統治。 在馬基雅維利主義者看來,無論何種非道德或反道德的政治手段,只要是“以其人之道還治其人之身”,都是正當和合理的。因此他們需要制造敵人,一次又一次地發動運動,一方面是能夠有效用動員群眾來顯示自己的威力,一方面也是用對運動的態度來測試所有人對自己的忠誠度。 我們無從知道歷史上到底有多少專制君王對馬基雅維利懷有崇敬之情并善于運用其政治策略。這似乎并不重要。在這個世界上,沒有讀過馬基雅維利的照樣可以通過閱讀別的書來熟諳甚至發揚光大馬基雅維利主義的統治權術。閱讀或不閱讀馬基雅維利也并不能決定一個君主會成為賢君還是暴君。據說,素有“賢君”和“好王”之稱的法王亨利四世于1610年在巴黎被刺身亡時,貼身帶著的就是一部血染的《君主論》,而剛愎自用的絕對權力君主路易十四則每晚必溫習《君主論》,否則不能高枕而眠。 18世紀“開明君主”的翹楚,普魯士國王腓特烈二世不僅熟讀《君主論》,還寫過一本有名的《反對馬基雅維利》(Anti-Machiavelli),由他的法國啟蒙哲人朋友伏爾泰修改潤色。腓特烈在書中逐章駁斥了《君主論》,反對馬基雅維利主張的國家擴張,也反對他所提出的那些治國之道:陰險狡詐,口是心非,背信棄義,殘暴無情,把功勞據為己有、把錯誤責任推給下屬(“有功則君有其賢,有過則臣任其罪”)。腓特烈把這一套權術視為野蠻的叢林法則,認為這樣的統治權術有辱王位的尊嚴和君王的高貴,也配不上君王行為的高尚標準。他譴責馬基雅維利和奉行馬基雅維利主義的同時代君主。這些都可謂義正詞嚴,但是,專制權力的運行有它自身的邏輯和規則,并不以專制者自己標榜的高尚理論為轉移。例如,腓特烈提出了四項結盟原則,也就是在什么情況下可以背叛同盟國(或其他形式的政治同盟)。**,如果他們先背叛我;第二,如果他們可能背叛我;第三,如果我的實力不足以讓我堅守此原則;第四,如果與之結盟者不僅幫不上我,反而成為我的累贅。這是18世紀歐洲列強爭雄新形勢下馬基雅維利主義的新發展。 在這之后的300多年里,經過了20世紀的極權主義,隨著專制獨裁形式的不斷變化,馬基雅維利主義也在不停地與時俱進、推陳出新。威廉??J.道布森(William J. Dobson)在《獨裁者的學習曲線》(The Dictator’s Learning Curve)一書中指出,今天的后極權政權領導者與20世紀的極權獨裁者不同。新興的極權國家不再以舊式極權的那種赤裸裸的暴力和血腥手段剝奪人民的一切自由,并加以恐怖的殘酷統治。新的極權專制給人民許多表面與程序上的“自由”,但始終滲透并控制著那些由權力賜予人民的自由。在經濟上,新的獨裁者更聰明,不再封閉守貧、切斷與世界的聯系。他們懂得從全球體系獲得資源,卻不會失去自己的統治權,其*重要的三個手段便是金錢收編、利益分化和虛假憲政民主。 這可以說是后極權時代的新馬基雅維利主義。 這種新發展應該促使我們更多地關注今天世界上的非道德和不道德政治。馬基雅維利主義可怕的創新和偽裝能力讓我們更有理由相信,“未來政治生活中暴力和欺騙會被根除的想法毫無根據”。但正如康德所預見的,人類由于害怕戰爭會毀滅他們自己,因此會找到盡量避免戰爭的方法。同樣,由于我們害怕新馬基雅維利主義會不斷加強專制獨裁,害怕更多的人會心甘情愿地接受它的奴役,正如沙爾夫斯坦所說,“這種恐懼會變得異常尖銳,以至于它會促使人們尋找有效的方式去限制馬基雅維利主義”。

非道德的政治:永不過時的馬基雅維利主義 作者簡介

本-艾米??沙爾夫斯坦(Ben-Ami Scharfstein) 以色列特拉維夫大學哲學系榮休教授,曾執教于哥倫比亞大學、紐約市立大學亨特學院與布魯克林學院等,研究領域為比較哲學、哲學史,另有著作《哲學家生活與思想的本質》《鳥、獸及其他藝術家:論藝術的普遍性》《語境的困窘》《伯格森哲學的源頭》《世界哲學的比較史研究:從奧義書到康德》《神秘體驗》,以及《不可言喻:詞語在哲學與宗教中的失敗》等。 譯者簡介: 韻竹,1991年生于南京,香港中文大學英文系文學碩士、美國俄勒岡大學東亞語言與文學系博士候選人。研究方向為現當代華語文學、電影、音樂與流行文化。有小說、評論刊載于《人民文學》《文藝報》等,另有譯著《學術寫作指南:100位杰出學者的寫作之道》。

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

李白與唐代文化

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

史學評論

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

巴金-再思錄