-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

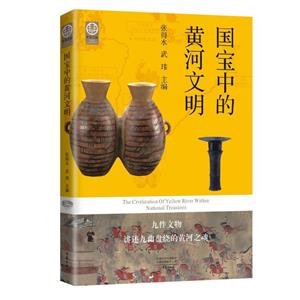

國寶中的黃河文明 版權信息

- ISBN:9787571112943

- 條形碼:9787571112943 ; 978-7-5711-1294-3

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

國寶中的黃河文明 本書特色

9 件文物,9 個故事,從繁盛的漢唐帝國追溯到遙遠的石器時代,從黃河源到入海口,我們試圖勾勒黃河文明發展演進的軌跡。透過這 9 件文物,似乎我們又觸摸到了黃河文化的根與魂。

國寶中的黃河文明 內容簡介

發源于青藏高原巴顏喀拉山北麓約古宗列盆地的黃河,從涓涓細流,到奔騰入海,自西向東分別流經青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、陜西、山西、河南及山東9個省區。這條文化之河、文明之河,歷經數千年乃至上萬萬的歷史積淀,已成為中華民族的象征;其百折不撓、自強不息、和合萬物的文化精神,已融入中華民族的血脈之中,成為精神之河的不竭源泉。這里我們所擷取的9件重量文物,分別來自沿線9個不同的省區,它們是黃河文明的很好代表,通過對它們的講述,試圖揭示黃河文化孕育的農耕文明、青銅文明、禮樂文明、絲路文明的內涵。?

國寶中的黃河文明 目錄

蹌蹌濟濟 連臂踏歌 1

—馬家窯文化舞蹈紋彩陶盆

畫像生活 禮樂華夏 37

—東周嵌錯宴樂水陸攻戰紋銅壺

蘊古樸之感 顯精妙之心 75

—大地灣人頭形器口彩陶瓶

胡旋舞蹁躚 世代永流傳 101

—唐代石刻胡旋舞墓門

丹青繪寫黃河彎 攜手邊關兩千年 129

—和林格爾新店子漢墓壁畫

駝鈴悠悠 絲路綿延 171

—唐代三彩載樂駱駝俑

河汾驕子 有鳳來儀 201

—西周晉侯鳥尊青銅器

摶土煉為器 情誼越千年 227

—仰韶文化彩陶雙連壺

崇黑尚禮 文明東夷 253

—龍山文化蛋殼黑陶杯

后記

國寶中的黃河文明 節選

駝鈴悠悠 絲路綿延

——唐代三彩載樂駱駝俑見證的盛唐氣象

三彩載樂駱駝俑,由一組10件構成,即:三彩牽駝胡人俑、三彩駱駝俑、樂師歌伎(7位樂師、1位歌伎)。駱駝頭部左前方站立著一位牽駝俑,該俑高29厘米,頭戴幞頭,身著翻領胡服,雖然其形象與常見的高鼻深目、絡腮胡須的胡人有所區別,但身著翻領胡服還是表明了其族別身份,與馱載樂伎的駱駝屬于一個完整的組合。駱駝高48.5厘米,長41厘米,作引頸嘶鳴狀。駝背放置馱架為一個平臺,臺面鋪方格紋毛毯;駝背上的樂俑均為男性,共有7人,均高約11.5厘米,7位男樂師均頭戴幞頭,身穿圓領袍服或胡服,背向圍坐,手持笙、簫、琵琶、箜篌、笛、拍板、排簫奏樂,神情專注、姿態各異;樂師圍成的圈中站立一位女俑,左手掩于袖中抬至胸前,右手后擺,微微揚首,作歌舞狀。中間站立的女伎應是一位隨著音樂歌唱的歌伎而非舞伎。從樂師手持的樂器和樂師的人數規模看,屬于胡漢混雜的音樂風格,應屬于唐代宮廷之外,在坊肆民間活動的小型樂舞團隊。

三彩載樂駱駝俑屬于一級文物,是陜西歷史博物館館藏文物中18件(組)國寶級文物之一,2013年,被國家文物局列入《第三批禁止出境展覽文物目錄》。

三彩載樂駱駝俑的發現

西安地區1952 年至1959 年間大規模開展工業化基礎設施建設, 主要項目工地集中在古城西安的東部、西部和南部。作為十三朝古都的西安,城區內外地上、地下文物遺存密度極大,國家基本建設熱潮之中不斷被發現的古代墓葬及文物等讓人目不暇接。由于尚處在新中國考古調查和發掘工作的起步階段,人力物力缺乏,知識技術能力不足, 不斷涌現的考古發現讓當時肩負陜西暨西安地區文物遺產保護發掘的西北工程地區文物清理工作隊暨之后的陜西省文物管理委員會文物工作者既激動不已,又舉步維艱。據統計,1952 年至1959 年,西安地區共清理發掘遺址和墓葬3055 處,其中墓葬有2952 處。1955 年2 月, 西北工程地區文物清理工作隊并入陜西省文管會,出土文物由陜西省博物館(現西安碑林博物館)保管,這一時期大部分考古發掘相關文字、墓葬形制線圖、照片、拓片資料等則保存在陜西省文管會(今陜西省文物保護研究院)。1991 年陜西歷史博物館開館,除墓志碑石類等文物外,其他大部分文物都移交陜西歷史博物館,1959 年于西安西郊中堡村唐墓出土的三彩載樂駱駝俑等文物亦在其中。

60 多年前發表的《西安西郊中堡村唐墓清理簡報》對三彩載樂駱駝俑的出土有這樣的記述:1959 年6 月下旬,西安西郊中堡村發現一座唐墓。唐墓墓頂已被挖去了一部分,但墓室的大部分器物保存比較完整。墓室殘存兩壁高80 厘米,墓中部分器物因受淤泥的沖動而改變了原來位置。鎮墓獸和天王俑對稱放在墓室門內,墓室的南部放著一對馬俑和一對駱駝俑,牽馬和牽駝人俑各站立在前。而在此前的1957年2月,考古人員在西安西郊南何村的唐代鮮于庭誨墓中曾經出土了一件駱駝背上載有5人的三彩載樂駱駝俑,這是西安郊區唐代墓葬中首次發現三彩載樂駱駝俑,所以受到各方面專家的極大關注,出土后不久即被征調到北京供研究,之后則入藏中國歷史博物館(現中國國家博物館)并成為常設展覽的重要展品。時隔兩年,同樣是在西安西郊,中堡村墓葬再一次出土載樂駱駝俑類文物,且造型和工藝水平逾前者,故而在20世紀60年代之后,這件三彩載樂駱駝俑便成為可與鮮于庭誨墓出土的三彩載樂駱駝俑相媲美的明星文物。近年來由于絲綢之路研究升溫,備受贊譽和關注的中堡村出土的載樂駱駝俑和其他多件陶俑隨著對外文物交流展覽不斷走出館門、國門,給中外觀眾帶去了許多穿越時空、回味大唐盛世的想象空間,并且展現了古代中外文化交流歷史長河中的美好畫面。

在中堡村唐墓中與這組載樂駱駝俑一起出土的陶俑亦十分精美,如三彩胡人牽馬俑、三彩仰頭女立俑均因獨特的造型、生動的表情、準確的刻畫而備受觀眾青睞。三彩胡人牽馬俑的牽馬者為胡人形象,闊鼻大嘴,頭發中分,綰髻雙耳后側,面目剽悍,身穿窄袖袍,右臂卷袖,藍色半袖短褂左穿右袒,腰系蹀躞帶,帶上掛著洗馬用的梳、刮工具,雙手握拳,作用力牽拽狀。其身后的三彩馬與常見的通體施釉的三彩馬不同,馬種優良,紅鬃白身,只掛一層白色化妝土,鞍韉俱全,鞧帶等飾件有綠色杏葉裝飾,作勾首后退不愿前進姿態,與似乎用力牽馬的胡人形成較勁的場景,是唐代此類陶俑中鮮活生動表現胡人馭馬情景的佼佼者。幾件三彩女立俑則是迄今為止在塑造唐代女性的陶塑俑類中*為精美的藝術品。其中三彩拱手仰頭女立俑*為傳神。女子面龐圓潤, 紅唇欲啟,頭梳烏蠻髻, 體態豐腴,身穿高腰曳地長裙,雙手輕握拱于腹前,頭向左上方微微揚起, 雙目微瞇, 右肩上的披帛自胸前繞于身后,婀娜的秀美身段增添了些許視覺上的韻律感,微笑的表情和柔和的眼神中充滿期許和向往,是對盛唐時期長安閑適美好生活之中女性精神面貌的絕好寫照。該俑發髻上繪出的插梳細節,讓唐詩中“滿頭行小梳”的裝扮在唐代繪畫、壁畫、線刻畫之外得到了印證。另外,該墓出土的一組三彩庭院建筑,由一座假山、一座八角亭、一座四角亭和八間懸山式頂的房屋組成,是我們了解唐代長安城中官宦貴族在里坊中構建豪宅大院的絕好材料。而中堡村唐墓出土的三彩載樂駱駝俑,帶給我們的是一組不同地域、不同民族、不同膚色、不同職業的中外下層人士共同組成的表現絲綢之路中外文化交流的立體雕塑群像。史料和出土文物均證明了唐朝政府和民間普遍雇傭胡人為馭駝人的社會現象,這也可能正是唐代存在的某種社會自然分工。漢代便已存在官方馴養駱駝的制度, 到唐代則發展為將關內、隴右兩道作為駝、馬、羊的主要養殖區,唐政府牧監規定每個駝群為七十頭,設一個牧長或牧尉,而傳世的唐代《牧馬圖》和出土陶俑中*常見的奚官、馭駝人、馴馬人的形象多為中亞和西域地區的“胡人”。杜甫《寓目》詩云:“一縣葡萄熟,秋山苜蓿多;關云常帶雨,塞水不成河。羌女輕烽燧,胡兒制駱駝。自傷遲暮眼,喪亂飽經過。”當是對胡人馭駝這一普遍現象的概括。

三彩載樂駱駝俑屬于古代陶塑中的釉陶制品,而唐三彩器是唐代手工業發展史中一種新的工藝和產品,是對已經存在了幾千年的陶器以及現身不久的瓷器在工藝和品類上的重要補充,是唐代工藝水平發展提高和進步的表現。三彩的問世,使唐代社會日常生活所用的瓷器多了一個競爭的伙伴,但目前所見的三彩器物多為墓葬隨葬用品,它的出現為中國古代喪葬文化增添了一道亮麗的色彩,使唐代人在本已豐富的喪葬隨葬明器中又多了一種新的選擇。

面對三彩載樂駱駝俑,人們的思緒已經開始穿越時空飛向了1000多年前長安與西域之間的漫漫絲綢之路,遙想當時行走在這條連接東西方商貿、文化之路上的那些手持旄節或政府文書的使臣、牽駝載貨的胡商販夫、虔誠篤定的宗教信徒,以及旅人、游俠、駝隊的形象。他們目的各異、信念執著、艱辛跋涉使一條漢武帝開通于公元前100多年、旨在加強與大月氏政治軍事聯盟的陸上通道,漸漸演化成一條連接東西方、涉及歐亞非幾十個國家和地區的商貿通途,并綿延千年。與此相關的中外交往史和留存在此條道路沿途的珍貴文化遺存吸引著世人無盡的遐想和探索。

國寶中的黃河文明 作者簡介

張得水,河南博物院副院長、研究館員,河南省博物館學會副會長。出版《中原文化大典·文物典·陶塑》《河南古代陶塑藝術》《天地之中——嵩山地區的文化觀念》等著作。

武瑋,河南博物院研究部主任、研究館員,河南省學術技術帶頭人。長期從事博物館學與考古學研究,出版《黃河中下游地區漢至西晉模型明器研究》《河南博物院鎮館之寶》等著作。

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

月亮虎

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

詩經-先民的歌唱

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

山海經

- >

推拿

- >

李白與唐代文化