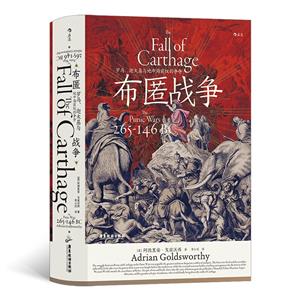

布匿戰(zhàn)爭:羅馬、迦太基與地中海霸權(quán)的爭奪(精裝) 版權(quán)信息

- ISBN:9787557026233

- 條形碼:9787557026233 ; 978-7-5570-2623-3

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

布匿戰(zhàn)爭:羅馬、迦太基與地中海霸權(quán)的爭奪(精裝) 本書特色

重現(xiàn)三次布匿戰(zhàn)爭中的經(jīng)典戰(zhàn)役和軍事天才。 講述羅馬與迦太基這兩個地中海古代大國在此期間的百年興衰。

布匿戰(zhàn)爭:羅馬、迦太基與地中海霸權(quán)的爭奪(精裝) 內(nèi)容簡介

公元前3世紀(jì),羅馬和迦太基展開了對兩國之間的戰(zhàn)略要地——西西里島的爭奪,布匿戰(zhàn)爭的序幕由此拉開。在接下來的百余年里,雙方把戰(zhàn)場擴大到了非洲、西班牙、意大利,展開了改變古代地中海地區(qū)政治格局的三場宏大戰(zhàn)爭。許多軍事史的經(jīng)典篇章在此期間誕生——從漢尼拔率領(lǐng)十萬大軍翻越阿爾卑斯山、通過坎尼一役把羅馬推到毀滅的邊緣,再到西庇阿在扎馬之戰(zhàn)大挫漢尼拔……布匿戰(zhàn)爭*后以迦太基屹立了三百多年的帝國在公元前146年的覆滅告終。 布匿戰(zhàn)爭是西方歷史的轉(zhuǎn)折點,如果羅馬戰(zhàn)敗,那么羅馬帝國在接下來的兩千年里對歐洲乃至整個世界造成的政治、語言、法律等方面的影響可能會小得多,甚至羅馬帝國可能根本不會出現(xiàn)。《布匿戰(zhàn)爭》兼具可讀性和學(xué)術(shù)嚴(yán)謹(jǐn)性,生動地呈現(xiàn)了這場戰(zhàn)爭,也討論了它深遠(yuǎn)的影響。

布匿戰(zhàn)爭:羅馬、迦太基與地中海霸權(quán)的爭奪(精裝) 目錄

布匿戰(zhàn)爭:羅馬、迦太基與地中海霸權(quán)的爭奪(精裝) 節(jié)選

3 陸 戰(zhàn) 在古代世界的戰(zhàn)爭中,陸軍軍隊與海軍艦隊的行動是緊密聯(lián)系在一起的,尤其是像**次布匿戰(zhàn)爭這種戰(zhàn)斗大部分發(fā)生在島上、島嶼周圍或海岸附近的情況。然而,將海軍與陸軍的活動分開考察,分別聚焦海上和陸地戰(zhàn)場上的行動,能讓我們更輕松地理解戰(zhàn)爭中的事件。這一章將描述陸地上的戰(zhàn)斗。 西西里(公元前262—前258年) 敘拉古為羅馬在西西里的軍事行動提供了一個可靠的基地,糧秣和各種補給可以都囤放在這里。麥撒那被保住了,被羅馬人當(dāng)作出兵的借口的目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)了,然而史料表明,雙方都沒有就此收手并坐下和談的打算。迦太基人認(rèn)為,自己只是暫時失利,沒有理由被迫同意羅馬人從此永久進駐西西里,并在島上組建一支強大的駐軍。前者在西班牙征募了大批雇傭兵,其他部隊則由高盧人和利古里亞人提供。對羅馬人而言,除非迦太基人承認(rèn)失敗,愿意像希耶羅一樣簽訂有利于羅馬的和約,否則他們不會改變對迦太基的敵意。對于榮耀的渴望和對于掠奪西西里各個城市的財富的欲望*初吸引羅馬人來到了這里,現(xiàn)在又給了他們將戰(zhàn)斗繼續(xù)進行下去的動力。波利比烏斯稱,在希耶羅投降后,羅馬撤走了四個軍團中的兩個,因為他們相信希耶羅的協(xié)助,以此減輕補給上的壓力。后來,為應(yīng)對迦太基的備戰(zhàn)動作,兩名執(zhí)政官和四個軍團在公元前262年再次被派往了西西里。1 迦太基人打算把阿格里根圖姆(Agrigentum,希臘語中為阿克拉伽斯[Acragas])這個位于西西里距離非洲*近一側(cè)的海岸上大約中間位置的城鎮(zhèn)作為主要基地。然而,公元前262年夏天,當(dāng)羅馬軍隊兵臨城下時,迦太基一方新募集的軍隊卻遲遲沒有到來。兩名執(zhí)政官盧基烏斯·波斯圖米烏斯·麥伽盧斯(Lucius Postumius Megellus)和昆圖斯·馬米利烏斯·維圖魯斯(Quintus Mamilius Vitulus)同時行動,他們的軍隊在合并后理論上有約4萬人,并且在收獲季(可能是六月左右)到達了城外。阿格里根圖姆的指揮官是吉斯科(Gisco)之子漢尼拔,他讓周圍的許多居民都聚集到了城內(nèi)。波利比烏斯告訴我們,此時城中人口猛增至5萬人,然而他的衛(wèi)戍部隊人數(shù)卻相對較少。漢尼拔拒絕在城墻外作戰(zhàn),這在羅馬執(zhí)政官眼中可能是懦弱的表現(xiàn),因為起碼在地中海西岸,有信心的守城者哪怕在人數(shù)處于劣勢的情況下,通常也會率軍在防御工事外與敵軍交戰(zhàn)一段時間。羅馬人在離阿格里根圖姆約1英里的地方扎營,隨后,軍中大部分人馬都四散去收割附近成熟的莊稼。對于一支主要由農(nóng)民和小農(nóng)場主組成的軍隊而言,這是他們再熟悉不過的工作了。然而,這再一次暴露了羅馬軍隊在后勤方面驚人的不足。羅斯(Roth)在他關(guān)于軍隊后勤的卓越研究中指出,這一時期的軍隊總是對長時間、遠(yuǎn)距離作戰(zhàn)缺乏準(zhǔn)備,無力供給一支人數(shù)龐大的軍隊,2 而帶四個軍團在同一地區(qū)作戰(zhàn)又幾乎是羅馬歷史上前所未有的。此時只有少數(shù)駐守在營外的警備隊,他們依照羅馬軍隊還將沿用好幾個世紀(jì)的標(biāo)準(zhǔn),由配備武器的正規(guī)部隊組成,宣誓絕不離開崗位,瀆職的人會依照羅馬嚴(yán)苛的軍紀(jì)被處死。3 漢尼拔趁這個機會發(fā)動了一次大膽的突圍。在外搜尋糧食的士兵們彼此分散,而且很可能多數(shù)人都沒帶武器,所以難以有效地抵抗襲擊,四散敗逃。當(dāng)迦太基軍隊攻至羅馬軍營時,羅馬人的情況不容樂觀,唯一的反擊力量來自警備隊,這些人盡管人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于對手,但仍然奮力作戰(zhàn)。羅馬軍隊傷亡慘重,但*終還是擊退了來敵,并且擊敗了另外一支已經(jīng)攻入營防的迦太基軍隊,一路追擊,將他們趕回了城中。經(jīng)此一戰(zhàn),雙方都心有余悸,在此后的行動中也變得更加小心謹(jǐn)慎。漢尼拔不愿再以損失兵力為代價冒險,因而不敢再主動進攻;羅馬人也不再輕視自己的對手,日后在收集糧草時變得更有組織,并增加了許多兵力隨隊掩護。 在這一時期,攻取城池*容易的方式是奇襲或偷襲——在夜色的掩護下進攻,或從對方意想不到的方位進攻。如果守城者當(dāng)中有內(nèi)應(yīng)幫忙,那么突襲成功的可能性就更大。城市內(nèi)頻繁的政治內(nèi)斗容易滋生心懷不滿的人,這種叛徒會愿意打開城門接應(yīng)敵軍,在守軍意識到敵人的到來之前,就讓攻城方占據(jù)戰(zhàn)略要地。在布匿戰(zhàn)爭期間,因內(nèi)奸出賣而陷落的城市的數(shù)量幾乎與在傳統(tǒng)攻城戰(zhàn)中陷落的一樣多,但是攻方其實很難提前計劃這種偷襲,只能在機會出現(xiàn)時盡量把握。然而對于防守方,哪怕他們下了再多功夫,也很難杜絕內(nèi)奸,甚至公元前4世紀(jì)的埃涅阿斯·塔克提庫斯(Aeneas Tacticus)專門寫了一本書討論這個問題。羅馬人在攻打阿格里根圖姆時沒有遇到內(nèi)應(yīng)暗中相助或發(fā)動奇襲的機會,擺在攻城隊面前的只有兩個選擇:強行進攻或長期圍困。 在古代戰(zhàn)爭中,攻城戰(zhàn)是受技術(shù)因素影響*大的戰(zhàn)斗形式。攻方要從防御工事的上方、中間或底下找到通過的方式。*簡單的方式就是翻越,攻方的步兵將高過城墻的梯子搭上墻壁,然后往上爬,但是這種方法總是伴隨著慘重的傷亡,而且除非城墻上沒有守軍,否則將很難成功。移動攻城塔的基本思路與此相同,這一器械能放下一架吊橋搭在敵方堡壘上,讓士兵從橋上過去,同時塔頂?shù)墓只蛲妒挚梢蕴峁┭谧o火力。其他攻破城墻的主要方式有用攻城錘把城墻撞出缺口,或挖地道破壞城墻。這些方法需要投入大量的準(zhǔn)備工作、技術(shù)知識與人力才能讓攻城錘這類器械越過所有防御壕溝抵達城下。在敵方做這些時,守方會一直用遠(yuǎn)程武器進行阻撓,挖對抗地道破壞對方的地道,并且出城發(fā)動突襲,燒毀攻城器械。雙方會竭盡全力斗智,想盡辦法克制敵軍的行動。一旦城防被突破,技術(shù)就不再重要了,因為攻方的步兵此時需要涌入城中發(fā)起猛攻,但是依然可能遭受慘重傷亡,并且有可能失敗。強攻大城市如此麻煩且勝負(fù)難料,因此都是深思熟慮后做出的決定。根據(jù)慣例,守城方只能在攻城錘**次撞上城墻前才被允許按條件投降,在這之后,城市就只能任人宰割了。在這一時期,羅馬軍隊缺乏足夠的技術(shù),不太可能攻克阿格里根圖姆這樣的大城市。4 這意味著,在公元前262年,擺在兩名執(zhí)政官面前唯一行得通的選項就是長期圍城,切斷城市與外界的聯(lián)系,直到他們糧食耗盡、不堪饑餓而屈服。如果城內(nèi)有事先為應(yīng)對圍城而囤積的糧秣等必需品,那么所耗費的時間將相當(dāng)長。然而,羅馬的軍隊人數(shù)眾多,足以對阿格里根圖姆形成有效包圍,他們開始挖掘溝渠,搭建小堡壘,牢牢圍住了城市。兩支執(zhí)政官軍隊建起了各自的營寨以支援這道封鎖線以及另一層向外的用于阻止敵人的補給隊伍突入的防御工事。阿格里根圖姆不像許多迦太基要塞那樣擁有自己的港口,而是坐落于離海岸數(shù)英里的一處內(nèi)陸高地上。如果它有自己的海港,那么羅馬人將根本無法在沒有艦船的情況下封鎖那個港口,*終就不能編織嚴(yán)密的包圍網(wǎng)。長期的圍城會對攻方的后勤補給造成極大的負(fù)擔(dān),因為一支駐守不動的軍隊會很快將當(dāng)?shù)厮惺澄锵囊豢铡:迷诹_馬的盟友為其提供了糧食和牲畜,這些補給就囤積在不遠(yuǎn)處一個名叫赫貝蘇斯(Herbesus)的供給站,具體地點不詳。5 經(jīng)過5個月的困守,漢尼拔開始擔(dān)憂城中的給養(yǎng),并開始請求緊急援助。迦太基人把新征的士兵用船運往西西里,在阿格里根圖姆以北20英里的小赫拉克利亞(Heraclea Minoa)登陸集結(jié),接受哈農(nóng)的部署。波利比烏斯沒有明確描述這支援軍的規(guī)格,只在后來提到過當(dāng)中有50頭大象。狄奧多羅斯顯然援引了菲利努斯的記載,稱迦太基援軍一共有60頭大象、6000騎兵和5萬名步兵。若此數(shù)字屬實,那么哈農(nóng)的兵力基本與圍攻阿格里根圖姆的羅馬執(zhí)政官軍隊及其盟軍持平,甚至還略占優(yōu)勢。他采取的**步行動是向赫貝蘇斯發(fā)動突襲,奪取了羅馬的補給站,切斷了其前線與后方的聯(lián)系。阿格里根圖姆城下的羅馬軍團很快就因補給斷絕而開始挨餓。在虛弱的狀態(tài)下,士兵很容易生病,擁擠的軍營又使疾病傳播得更為迅猛。哈農(nóng)信心十足地率領(lǐng)主力軍離開了小赫拉克利亞,讓他麾下的努米底亞輕騎兵打頭陣,命令他們?nèi)ヅc羅馬騎兵交手,然后假裝撤退。羅馬騎兵果然中了圈套,莽撞地追了上來,努米底亞騎兵與主力軍會合后,重整隊形殺了個回馬槍,沖散并重創(chuàng)了羅馬騎兵,打亂了對方的陣形,并一路追擊,殺到了羅馬的戰(zhàn)線,對其造成了重大損失。在第二次布匿戰(zhàn)爭中與羅馬人作戰(zhàn)時,這些出色的輕騎兵正是以類似的戰(zhàn)術(shù)扮演了重要的角色。6 在這場勝利之后,哈農(nóng)率軍移動到了距羅馬人約1.25英里(10斯塔德)的地方,在一個名為陶魯斯(Torus)的小山丘上建起了有堅固防御的營寨。佐納拉斯稱,哈農(nóng)曾擺開戰(zhàn)線,試圖引羅馬人迎戰(zhàn),但羅馬懾于騎兵不久前的失敗,不肯出戰(zhàn)。隨著日子一天天過去,羅馬人的糧食短缺問題愈發(fā)嚴(yán)重,兩名執(zhí)政官決定出戰(zhàn),但羅馬軍隊突然高昂的信心反倒讓哈農(nóng)不敢正面交鋒。這種猶豫不決的行動、將領(lǐng)們在沒有必勝的把握時不愿開戰(zhàn),以及哪怕兩軍的軍營相距不過1英里,一方也很難迫使另一方接受戰(zhàn)斗,都是這一時期戰(zhàn)爭的常見狀況。波利比烏斯沒有詳述這段時間發(fā)生了什么,只說了在長達兩個月的時間內(nèi),雙方的軍營離得很近,但除了時不時用遠(yuǎn)程武器攻擊對方,并未有直接沖突。*后,因為漢尼拔不斷發(fā)送信息并燃火為號,強調(diào)城中糧食已經(jīng)耗盡并不斷有士兵叛逃,哈農(nóng)才不得不與羅馬人一戰(zhàn)。羅馬人的糧草同樣即將告罄,于是接受了挑戰(zhàn),在兩軍軍營之間的平原上擺開了戰(zhàn)線。7 波利比烏斯對這場戰(zhàn)斗著墨不多,但迦太基軍隊的戰(zhàn)線可能不止一條:**線是步兵,第二線是用于支援前方的步兵和大象。迦太基人的這種安排可能是為了消耗羅馬步兵的體力,削弱他們的陣形,破壞他們沖鋒的勢頭,但這僅僅是猜測。羅馬人可能排出了傳統(tǒng)的三線戰(zhàn)陣,騎兵位于兩翼。經(jīng)過長時間的交戰(zhàn),羅馬人逼退并擊潰了迦太基的**線步兵。當(dāng)這些雇傭兵潰散時,其余的部隊也陷入了慌亂并四散奔逃。羅馬人占領(lǐng)了迦太基軍營,捕獲了大部分戰(zhàn)象。狄奧多羅斯稱,哈農(nóng)手下有3000名步兵和200名騎兵被殺,4000人被俘,8頭戰(zhàn)象當(dāng)場斃命,另有33頭失去了作戰(zhàn)能力,不過這一數(shù)據(jù)也包含了之前騎兵交戰(zhàn)中的傷亡。然而,他還說,羅馬人在攻城和會戰(zhàn)中一共損失了3萬名士兵和540匹戰(zhàn)馬,不過他稱,羅馬總共招募了10萬兵力。他似乎把總兵力和傷亡數(shù)字都高估了,但是后者是相對可信的。8 佐納拉斯提供了這一戰(zhàn)役的另一個版本。他說,哈農(nóng)希望配合漢尼拔來個前后夾擊,但羅馬人得知了他的計劃,伏擊了他的主力部隊,并靠軍營與包圍圈內(nèi)的警戒部隊輕松擊敗了從城中出擊的迦太基守軍。佐納拉斯暗示,戰(zhàn)斗是在那天稍晚些時候開始的。弗隆提努斯(Frontinus)也這么認(rèn)為,還把這一妙計歸功于羅馬執(zhí)政官波斯圖米烏斯。他之前一連幾天拒絕應(yīng)戰(zhàn),并要求軍隊留在軍營附近。迦太基人以為羅馬人避而不戰(zhàn)甚至開始撤退,滿意于自己展現(xiàn)了比羅馬人更為強烈的斗志,但羅馬人此時發(fā)動了突襲,將其一舉擊潰。我們不知道這些說法有多確切,但可以確定的是,這場戰(zhàn)斗以羅馬人的大捷告終。哈農(nóng)此次對戰(zhàn)象的運用在后世經(jīng)常受到詬病,因為他沒能讓戰(zhàn)象有效支援**戰(zhàn)線。然而,這是現(xiàn)存史料中*早的關(guān)于迦太基軍隊使用戰(zhàn)象的記載,所以這時迦太基人可能還不習(xí)慣在戰(zhàn)斗中使用戰(zhàn)象,也不知道正確的戰(zhàn)術(shù)。9 而由于缺乏更詳細(xì)的記載,我們無法確切知曉哈農(nóng)的作戰(zhàn)計劃,或者究竟哪一環(huán)節(jié)出了問題。他軍中各支部隊無法有效地互相支援,也反映了迦太基的軍隊成分:士兵們大多是新近招募的,他們既沒有時間學(xué)習(xí)如何作為一支軍隊協(xié)調(diào)配合,也沒有時間熟悉自己的指揮官。10

布匿戰(zhàn)爭:羅馬、迦太基與地中海霸權(quán)的爭奪(精裝) 作者簡介

阿德里安·戈茲沃西,牛津大學(xué)圣約翰學(xué)院古代史博士,曾在多所大學(xué)任教,現(xiàn)為全職作家。他的主要著作包括《戰(zhàn)爭中的羅馬軍隊:公元前110—公元200年》《坎尼:漢尼拔最偉大的勝利》《愷撒:巨人的一生》《奧古斯都:從革命者到皇帝》等,已被翻譯成十余種語言。 李小遲,北京師范大學(xué)歷史學(xué)院世界史博士,現(xiàn)為中國傳媒大學(xué)新聞傳播學(xué)部編輯出版研究中心博士后。

- >

自卑與超越

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

推拿

- >

二體千字文

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

月亮虎

- >

新文學(xué)天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學(xué)術(shù)叢書(紅燭學(xué)術(shù)叢書)

- >

山海經(jīng)