-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

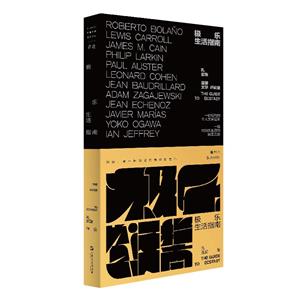

極樂生活指南 版權信息

- ISBN:9787532182251

- 條形碼:9787532182251 ; 978-7-5321-8225-1

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

極樂生活指南 本書特色

★ 小說家、翻譯家孔亞雷的首部隨筆集,一部具有國際視野的文學評論,一張個人的世界文學地圖——這里有廣為人知的卡佛、波拉尼奧、保羅·奧斯特,也有不太為人所知的詹姆斯·索特、讓·艾什諾茲、塞薩爾·艾拉,不管你是否讀過他們的作品,你都可以在小說家的導引下,得到純粹的閱讀樂趣,體會何謂文字的魅力,在每個段落、每個句子、每個標點中,你會……重新打量他們,“好像我們是**次看見”。 ★ 一部充滿懸念的文學評論集,一部尋找秘密的偵探小說——為什么某部作品會如此打動人?有些成為傳世經典、有些則被誤讀、被忽略?一位作家是如何成為他自己,又創造出另外一些“他們”?作家的人格、生活,如何影響、塑造了他們的作品:為什么《斯通納》既悲傷又令人撫慰?《2666》里隱藏著什么謎底?到底何為《光年》中生活的本質?當我們談論卡佛時,我們在談論什么?硬漢派偵探的絕望與希望,塞薩爾·艾拉的虛空與充實,杰夫·戴爾的焦慮與歡樂,菲利普·拉金的無情與深情…… 這些自相矛盾的東西是如何在文學(及人生)中,被奇妙地融為一體? ★ 讓人相信,文學與我有關,它提供現實中無解的答案,創造通往極樂之境的可能;文學之謎,往往正是生活之謎。如何讀,為什么讀,*終指向的是如何活,為什么活——《2666》告訴我們理想主義的無用但必要,《斯通納》暗示我們黑暗是光明的前提,《光年》中對文學語言的愛與對日常生活的愛交相輝映,硬漢派偵探賦予絕望以希望。塞薩爾·艾拉提醒讀者“自我”是局限,也是安慰,“自我”*卑微,但也*珍貴。杰夫·戴爾則通過他放蕩不羈的黑色幽默,“為我們提供了一份極樂生活指南,它們從不同的角度指向同一個方向:通往極樂之路。那條路的另一個名字叫‘痛苦’。順利通過它的唯一辦法,就是愛,愛你的痛苦——就像親吻眼淚”。 ★ 單讀新書015,一份極樂閱讀指南,也是一份極樂生活指南——偉大文學作品里,藏著偉大生活的秘密: 我為什么在這里?我與這個世界到底什么關系?我為什么在這里?我與這個世界到底什么關系?我的生活是否值得過下去?甚至,我是否有過生活?如拉金的那句詩所說,“我為什么要讓工作這只癩蛤蟆盤踞在我的生活之上?”或者,如福柯所說,為什么一盞燈或一座房子可以成為藝術對象,而我的生活卻不行?

極樂生活指南 內容簡介

這是一部具有靠前視野的文學評論隨筆集,精選作者多年來創作的文章共二十篇,全面展現了作者作為小說家、翻譯家獨特的文學視野和非虛構寫作上的精致文筆。一方面,它對世界各國的知名或新銳作家、詩人進行了深入細致而又眼光獨到的長篇評析和推介,這其中既有廣為人知的《愛麗絲漫游奇境》、村上春樹、雷蒙德?卡佛、保羅?奧斯特、萊昂納德?科恩等,也有經由本書作者譯介而在近年來廣受矚目的詹姆斯?索特(長篇小說《光年》)、杰夫?戴爾(《然而,很美:爵士樂之書》)、塞薩爾?艾拉(《音樂大腦》)等。另一方面,它也是一部有著內在隱秘關聯的個人史和創作談。從《2666》到《愛麗絲漫游奇境》,從《斯通納》到《光年》,從萊昂納德?科恩的詩歌到保羅?奧斯特的奇遇,從卡佛的溫柔失敗到杰夫?戴爾的極樂之路,從硬漢派偵探到爵士樂,從B級電影到隱居鄉間,從讀書、翻譯到寫作……一部有濃烈文體意識與個人風格的評論集,一座附帶秘密地圖的私人圖書館,一次真誠、神秘而美妙的傾心長談。

極樂生活指南 目錄

001 神秘主義入門

015 古老的光

027 白色污跡

041 標本博物館 :

045 2666 一篇書評

069 愛麗絲漫游卡羅爾奇境

077 愛麗絲漫游冷酷仙境

087 讓 · 艾什諾茲公園中按順時針排列的十五部小說 097 植物的欲望

103 六部半

113 當我們談論卡佛時,我們在談論什么

127 神圣的冷漠

135 死比愛更冷

153 菲利普·拉金 :事后煙

169 保羅·奧斯特筆記簿

183 科恩的詩與歌

211 八十部小說環游地球 :艾拉博士的神奇寫作 235 極樂生活指南

261 W.G.塞巴爾德 :作繭自縛

293 秋日之光

323 附錄

極樂生活指南 節選

所有事物散發的光芒——這也許就是波蘭人的秘密。為什么我們的當代藝術對諸如“美”、“幸福”、“真理”這樣的詞會感到如此不安,像躲避某種瘟疫般避之不及?(“我聽說在某些歐洲國家美這個詞被嚴格禁止。” 扎加耶夫斯基說。)因為它們的來源可疑。因為它們大部分——即使不是全部——都源于幼稚、虛偽、教條和媚俗。而對于波蘭則不同,因為“美,在極權主義國家是一個特殊問題”,因為詩人們“來自這樣一個國家,在其現代歷史上,因為失敗遠多于勝利而廣為人知”。國土和文化都飽經蹂躪和磨難,長期被籠罩在死亡和流落他鄉的陰影下,使波蘭詩人發現了“美”、“熱情”、“崇高”這些詞更本質、更純正的源頭,那就是“活著”,那就是“生存”——或者,更確切地說,存在。“我們已經學會尊重事物因為它們存在。” 扎加耶夫斯基寫道,“在一個充滿瘋狂的意識形態和烏托邦廢話的時代,事物以其微小卻頑強的尊嚴持續存在。”所以,在波蘭人那里,與以“美”為代表的那些大詞緊密相聯的,不是空洞抽象的口號式概念,而是事物本身細微、具體而奇異的存在,是“所有事物散發的光芒”。這些事物包括:打字機、巴赫、散步、皇帝側面像被磨掉的一枚硬幣、黑鳥和綠樹、顧盼、微笑、鵝卵石和星星、高高抬起下巴的少女、飛向高處仿佛紋絲不動的知更鳥、洋蔥、玻璃杯、鐵軌、白色浴缸、手表的嘀嗒,以及半夜突如而來的清醒。 ——《神秘主義入門》 小川洋子的故事都具有一種飄浮感。它們仿佛被某種“銳利刀刃”切斷了與現實世界的聯系,靜靜地漂浮在半空。故事場景幾乎是全封閉的,其中的人物則都像被“判了緩刑”,在靜靜等待什么的發生。就像一截截被密封起來的“時間剖面”,這些故事似乎完全隔絕了世俗空氣的腐蝕。然而,在這真空般的氛圍中,彌漫著一種寧靜的暴力:剖面被切割得越光滑,紋理越清晰,你越能感受到刀刃的鋒利。 ——《標本博物館》 在《2666》的創作筆記里,波拉尼奧提到這部小說有個“秘密中心”,它藏在整部作品的“有形中心”之下。這個“有形中心”顯然就是圣特萊莎。而波拉尼奧則借書中一個人物之口說,“那里藏著世界的秘密。”那個秘密是什么?是罪惡,是暴力,是殺戮,是*終要將一切光明和溫暖吸入死亡和虛無的黑洞,是2666。這就是世界的秘密,或者說,真相。那就是:*終,不管怎么做,我們都會失敗。

但我們依然要與之對抗。因為事實上,這是我們唯一的選擇,也是我們生存的意義所在。所以法國哲學家克里斯蒂娃指出,面對當今這個黑暗殘暴的世界,已經不是“我思故我在”,而是“我反抗,所以我存在”。所以波拉尼奧說,要做一個“永遠在戰斗”的戰士,要直面敵手,“既不求饒,也不手軟”。這也正是波拉尼奧自身的寫照。雖然籠罩在死亡的陰影下,但從他*后的寫作(也就是《2666》)里我們看不到任何恐懼,焦躁和遲疑,它就像米開朗基羅的壁畫,不僅宏偉而壯觀,而且每一個細部都無比精致。同時,雖然《2666》里充滿了末日般的黑暗和絕望,但始終都有某種對抗力量,像一股暗流,貫穿整部作品。它和小說的“秘密中心”,也就是世界的惡,形成一種力量上的對峙和平衡。而這股暗流的來源,不是大自然不是國家也不是宗教,而是一個小說家。一個隱士般的小說家。一個孤獨的戰士。而他的惟一武器,是他用語言編織的故事。 ——《2666:一篇書評》 我們已經多久沒有如此全身心地、不知不覺地、無法自控地融入一個角色了?巴爾扎克之后?狄更斯之后?經歷過喬伊斯、卡夫卡、貝克特、羅伯·格里耶、唐·德里羅的艱險崎嶇,閱讀克瑙斯高簡直就像在空中滑翔,或者冰面上滑行,輕快得幾乎令人有罪惡感。他的敘述似乎帶著一種速度感(這也許是因為他寫得很快,據說他*多一天能寫一萬字),一旦踏入其中,我們便像登上了一輛風馳電掣的高速列車,但同時一切又都是清晰的、安穩的——這是一輛磁懸浮列車。他取消了與風格的摩擦。雖然他描寫的對象包羅萬象極其繁瑣,但他使用的句子卻是雷蒙德·卡佛式的,簡潔、透明、流暢,極富節奏感,我們幾乎要被它們席卷而去——那也正是它為什么會讓人手不釋卷,即使沒有魔法沒有虛構沒有情節,即使喝一杯咖啡可以寫上二十頁,因為:你怎么可能跳下一輛飛馳的磁懸浮列車? ——《六部半》

它的分類方式不是按照人為的流派或地域,而是遵循兩條*自然的標準:時間與命運。因為在很大程度上,藝術史——不管是攝影史、繪畫史,還是文學史——就是藝術家們的個人史。(就藝術而言,集體必須服從個人。)因而真正的藝術史必然是碎片化的,非線性非線性的,充滿了奇遇、意外與孤獨。

——《神圣的冷漠》

因此拉金給我們的愉悅是一種帶有虛空感的愉悅,一種愉悅之后的愉悅,一種對過往愉悅的回味與反思。就像事后煙。高潮變成了低落。(正如D.H.勞倫斯所說,即使動物在交配后也會心情低落。)快感變成了倦意。迷醉變成了內省。但那也是一種愉悅,或許甚至是更高等的愉悅——那是一種不怕失去的愉悅:因為意識到一切終將失去。所以其實并沒有什么可失去。人生不過如此——不過一死。那是選擇成為一個“較少受騙者”的愉悅,因而也是一種傷感的愉悅——當我們意識到一切或許只是我們用來自欺的工具:愛,藝術,記憶。

—— 《事后煙》

我們甚至會發現,其實卡佛的小說并沒有塑造出什么人物,他筆下所有的那些失意者看上去都像同一個人,都像是某個時刻的你和我。他塑造的是情緒。用他普通卻充滿張力的文字,用看似平淡卻又危機四伏的場景。那些情緒就像命運投下的光線。無論是早期作品的冰寒徹骨,還是晚期作品泛出的些微暖意,都不過是命運之光在我們身上打出的明和暗。 ?

這不禁讓我想到美國畫家愛德華??霍珀。任何既看過卡佛小說又看過霍珀畫作的人,都會被兩者之間的異曲同工所震撼。霍珀所畫的咖啡館、加油站、汽車旅館、火車車廂、夜晚的門廊,畫中那些長相幾乎千篇一律的孤單男女,那些定格的、充滿故事感的寂寞場景(你甚至仿佛能聽見畫中人物的內心獨白),與卡佛小說所散發的氣質幾乎完全一樣——都彌漫著孤獨、疏離、無奈,絕望中卻又透出一絲溫暖。霍珀喜歡畫光線。他的每一幅畫里都有光線,無論戶外或室內,他都能巧妙地利用陽光或燈光所形成的明暗對比,讓觀者對畫中人物的細微情緒產生共鳴。“其實我感興趣的不是樓房和人物,”有一次霍珀說,“我真正感興趣的是光線。”這句話同樣也可以用在卡佛身上:其實他感興趣的不是風格和人物,他真正感興趣的是命運投下的光線。 ——《當我們談論卡佛時,我們在談論什么》 這幾乎就已經解答了《光年》之謎,不是嗎?為什么那些場景描寫的無比美妙竟然會讓人迷惑?因為它們“實現了某種等級上的顛覆”。它們顛覆了正常的文學制度。那些日常生活場景——起床,做飯,開車,聊天,在海灘上,在餐廳,在朋友家——的存在(及其美妙)不再是為某個主題服務,它們本身就是主題。它們沒有(也不需要)任何內在意義,它們本身——它們散發出來的美和愉悅,就是全部意義。它們“獲得了一種特殊的尊嚴”,散發出一種特殊的光芒: “海發出隱約的轟鳴,仿佛在玻璃杯里”。“河流是一種明亮的灰色,陽光看上去像鱗片。”做愛時動作 “帶著某種莊重、殘忍的緩慢”。小馬的耳朵“是暖的,硬得像只鞋”。圣誕樹“枝葉茂盛如熊皮”。而書中隨處可見的對話場景流暢而極具節奏感(有時幾乎像詩),它們既像真正的聊天(似乎什么都說了,又似乎什么都沒說),也像*好的聊天(其間常常閃現著令人回味的睿智,例如:“冷漠帶來幽默。”)

通常來說,意義即道德。這些句子、片段和場景在意義上的自足導致了它們在道德上的超越。它們擁有自己的道德,因為它們“值得擁有倫理上的贊美”。這種道德,一如荷蘭風俗畫所體現的,是一種對世界具體而充實的愛,對生活直接而寧靜的喜悅。這種道德追求的是表面化,是充滿生命力和物質感的愛和欲望,是生活本身。而這也正是芮德娜的價值觀。由此,小說的形式與內容、文本與靈魂達成了一種深度的結合與共鳴。

跟芮德娜一樣,我們感覺既幸福又悲傷,既充實又空虛,既渺小又偉大。我們感覺到一種勇氣——有時它會被誤認為是一種自私。但那不是自私,那只是自我。(恰如書中對戲劇奇才卡森的形容:“自我感強烈到被當成自私,兩者已合而為一。”)自我與自私的區別是:前者需要勇氣,而后者是出于怯懦——出于對自我的逃避——逃入貌合神離的婚姻、友誼、工作(因而很多時候,自私會偽裝成某種表面上的“無私”)。

所以這就是芮德娜的*動人之處:一種勇氣。一種敢于面對自我,投入自我,并創造自我的勇氣。這也是那一絲凄楚的來源。因為真正的勇氣、力量都帶有一種天生的悲傷。這是一場必敗之戰。一趟必死之旅。但一切也因此變得更美,甚至更令人愉悅,也更值得我們去——全力以赴地,無所顧忌地——享受和珍惜所有真實的愛和欲望。因為一切將逝。我們應該鼓起勇氣,但并不是那種盲目、輕浮、短暫而充滿激情的勇氣。我們需要的是一種冷酷、堅定而又持久的勇氣,一種芮德娜式的勇氣:“充滿力量”,“從不抱怨”,“沒有自責或自憐”,也沒有幼稚的希望或夢想。可以說,這是一種藝術家的勇氣——如果我們要把生活變成一件藝術品。對這種勇氣,格雷厄姆·格林說過一句很精彩的話(它常被用來形容詹姆斯·索特,但也同樣適用于芮德娜):“作家心中必須有一塊小小的冰。” —— 《秋日之光》

極樂生活指南 作者簡介

孔亞雷,1975年生,著有長篇小說《不失者》、《李美真》,短篇小說集《火山旅館》,譯有保羅·奧斯特長篇小說《幻影書》,萊昂納德·科恩詩文集《渴望之書》,杰夫·戴爾《然而,很美:爵士樂之書》,詹姆斯·索特長篇小說《光年》等。他住在莫干山腳下的一座小村莊。

- >

我從未如此眷戀人間

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

唐代進士錄

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

詩經-先民的歌唱

- >

史學評論