-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

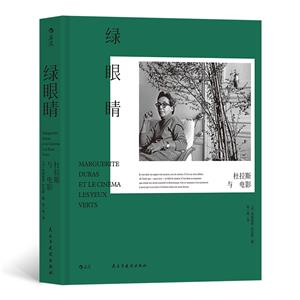

綠眼睛 本書特色

瑪格麗特·杜拉斯,二十世紀*有影響、*具個性的法國作家之一,同時也是一名以顛覆性影像實踐著稱的電影人。1980年6月,杜拉斯受“新浪潮”搖籃、世界知名雜志《電影手冊》編輯部邀請,推出電影專論特刊《綠眼睛》。 在本書中,杜拉斯介紹了拍片過程中的個人心路與思想脈絡,以及對周遭世界與種種爭議的看法。收錄文章既包含《電影手冊》編輯對杜拉斯的專訪,也有杜拉斯與同時代備受公眾關注的新聞人物、作家、導演的對談,還穿插著與主題相關的信函、隨筆或宣言、檄文。 作為一部關于藝術創作的箴言集、關于當代社會的省思錄,《綠眼睛》有著杜拉斯一貫的行文風格:跳躍、拼貼、非線性的文本組織,極具破壞性和壓迫感的高密度文字流,以及滿溢于字里行間的作者強大的精神魅力——孤傲睿智、憤世嫉俗,近乎孩子氣的野性和好奇心。 這些文字營造出激情與柔情并存的對話場域,新增的60余幅照片則建構了一個以“觀看”為基礎的游戲互動空間,要求看書的讀者在交錯的視線中探尋深藏的真相:關于電影,關于寫作,關于世界,關于自我。 ◎ 杜拉斯闡述其獨特電影觀念的唯一專著,《電影手冊》du家紀念特刊: 對于“何為理想影像”“電影與寫作、閱讀的關系”“小眾藝術片與商業片各自召喚怎樣的觀眾”“現代媒體泛濫的影響”等問題,杜拉斯拋出了犀利精絕的洞見,極致坦誠的行文,將你卷入奇妙電影理念的思辨漩渦。 ◎ 作為跨界“作家導演”,抱怨制片商、嘲諷影評人,亦熱烈推崇激發共鳴的創作者: 對于戈達爾、伯格曼、卓別林、伍迪·艾倫、伊利亞·卡贊等同時代名導演,杜拉斯一一“毒舌”點評,一針見血、愛憎分明。種種交往逸事與珍貴對談,勾勒出藝術大師之間惺惺相惜的畫面,天才靈光交相輝映、令人心折。 ◎ 一部微觀私人文學史,紛繁敘述中,杜拉斯作品里的常數俯拾可見: 暗藏在系列照片中的童年敘事、《廣島之戀》式的戰爭創傷記憶、作為流浪象征的猶太喻象、俄羅斯套娃般的層疊女性影像、對邊緣群體的持續關注、帶有鮮明印跡的主觀新聞時評……串起杜拉斯宇宙,為解讀其作品提供了豐富線索。 ◎ 高品質布面燙黑方脊精裝,一比一復刻原版尺寸和排版樣式,極具典藏價值: 甄選細織平棉布、上質象牙白貼紙,高級亮光燙料跨材質燙黑。封面照片選用法國著名攝影師、瑪格南圖片社前主席布魯諾·巴貝作品,大師鏡頭、精彩構圖,定格文藝大家風采瞬間。法文原書恪守作者親自授意版式,中文版一比一復刻,再現作者的強力在場。 * * * 杜拉斯語錄:談電影與寫作 ?? 想要拍電影,也意味著想要走出資本主義電影消費者的角色,從中掙脫出來,并且阻斷這種條件反射式的消費。很顯然,這種條件反射式的消費是所有消費惡性循環中*完美的一環。我們通過拍電影來控訴。 ?? 我與電影之間是謀殺關系。一開始,我拍電影是為了獲取毀滅文本的創造性經驗。現在,我拍電影是為了抵達圖像并將其濃縮。 ?? 對我而言,電影的成功根植于寫作的潰敗。電影*主要的且具有決定性的魅力,就在于它對寫作的屠殺。這場屠殺如橋梁一般,將我們引向閱讀本身。 ?? 我談論的是寫作。即使當我看上去像是在談論電影的時候,我談論的依舊是寫作。膠片寫作,對于我而言,就是電影。 ?? 一本持續前行的書如同潛在的生命。和生命一樣,書也需要各種阻力、窒息和痛苦,需要放慢節奏,需要苦難,需要各種羈絆,也需要安靜和夜晚。 ?? 當任何人都不拍電影的時候,電影是不存在的,電影從來沒有存在過。但當任何人都不寫作的時候,寫作依舊存在,而且始終存在。當一切都終結時,在奄奄一息的灰色地球上,書寫仍將無處不在。它在空氣中,在大海上。 杜拉斯語錄:談世界電影大師 ★ 查理·卓別林:他是殘疾的天才,是人類精神史上的傳奇意外,也是電影的巨大裂痕。從未有人在有聲電影中達到過卓別林電影中無聲的境界。 ★ 伍迪·艾倫:應該是個很可怕的人,他肯定沒有愛過生活里的任何事物。作品是由一些碎片和碎塊縫合而成的,能看出縫合的痕跡。 ★ 讓·雷諾阿:在雷諾阿的電影里,愛情演得太過頭,處處泛濫著善意。但特別愛他的《大河》,他或許是去世的電影人中*喜歡的一位。 ★ 雅克·塔蒂:太愛他了,他可能是世界上*偉大的電影人。《玩樂時間》是部巨片,唯一一次我們可以說“真正出演的是人民”。 ★ 羅貝爾·布萊松:巨人一般的存在。他是所有電影的奠基人。《扒手》和《巴爾塔扎爾的遭遇》這兩部影片就能代表整個電影。 ★ 讓-呂克·戈達爾:他是*偉大的導演之一。是世界電影*重要的催化劑。當感到孤獨的時候,當想到其他電影人的時候,就會想到戈達爾。 ★ 英格瑪·伯格曼:從來沒有喜歡過伯格曼,雖然之前認為自己喜歡他。《假面》和《沉默》都是過眼云煙。伯格曼和德萊葉,我們不可能同時喜歡兩者。 ★ 伊利亞·卡贊:或許是唯一一個具有國際維度的美國電影人。他的工作區域帶有國際屬性。偉大的“猶太人”,用他的電影覆蓋了整個地球。 ★ 瑪格麗特·杜拉斯本人:不喜歡杜拉斯的一切,但喜歡《印度之歌》《她威尼斯的名字在荒涼的加爾各答》《卡車》《奧蕾莉婭·斯坦納》。它們可以被列入迄今為止電影史上*重要的作品。

綠眼睛 內容簡介

本書是世界著名文學家、導演瑪格麗特·杜拉斯唯一一本專論個人電影觀的代表性著作。1980年6月,杜拉斯受知名雜志《電影手冊》編輯部邀請,參與其策劃的特刊《綠眼睛》,隨后編纂成書、正式出版。在這本書里,她回顧了自己在編劇、執導電影過程中遇到的諸多困難、涌現的種種思索,亦點評了卓別林、戈達爾、伍迪·艾倫、卡贊等導演的創作風格,也談及其文學、政治觀點與私人生活。本書還收錄了60余幅照片,部分出自杜拉斯之子讓·馬斯科洛及其本人的珍藏,是杜拉斯作品和人生的歷史見證。

綠眼睛 目錄

綠眼睛 節選

伍迪·艾倫、卓別林 《電影手冊》的工作人員,你們對電影領域如此了解,為了達到你們的高度,我昨天晚上看了《安妮·霍爾》。此刻,我很陶醉。是的,就是這個詞。我認為電影很令人陶醉。但這樣的感覺很快就消失了。第二天早晨,什么都沒有留下。幾天前,伍迪·艾倫對我來說還很陌生。我認為這部電影是合奏的藝術,電影的幽默顯然經過了導演的精心設定,具有明顯的地方特征,但在廣度上遠遠比不上卓別林的幽默。伍迪·艾倫只是待在原地。他周圍的一切都是靜止的:所有事物都保留著各自的不同,他沒能帶走任何事物,也沒有做出任何改變。他所在的紐約也一樣。他穿過紐約,紐約沒有一絲變化。但在《城市之光》中,卓別林占據了整個空間,處處都有卓別林的回響。無論身處何方,紐約或是別處,卓別林經過之后,城市里到處都有回響。所有的一切都屬于卓別林。整個城市,所有城市,所有街道。卓別林所到之處的一切都屬于這個沉默的男人。卓別林始終在獨一無二的一場戲、一幕劇中。正如我們所說:獨一無二的表演、獨一無二的安靜、獨一無二的愛。表演在獨一無二且寬廣無垠的地方進行。這是整個兒屬于卓別林的地方。當卓別林全身心投入表演時,他毫無保留,但又不被自己一貫的特點所縛。他同時扮演了所有角色。和卓別林相比,伍迪·艾倫顯得很吝嗇,長于精打細算。他出現在各類節目中,出現在或多或少比較成功的舞臺上,也出現在一系列插科打諢的戲碼中。這類戲碼表演痕跡很重,且計算極為精妙,屬于表面看上去現場感很強的即興表演,但實際全在設定之中。正如人們常談論的“巴黎范兒”一樣,這是屬于我們年代的“紐約范兒”。在《安妮·霍爾》里,我沒有找到紐約,我只找到了一種在紐約見識過的生活方式,可怖但又不像紐約巴比倫那般一成不變。然后,《安妮·霍爾》中的愛情僅是開玩笑的借口。這點我很難接受。這也是伍迪·艾倫的不幸。他不斷借用上流社會特有的嘲諷、說三道四、誹謗和使壞的方式。 對于伍迪·艾倫的這番評價,我遲疑過。但這無關緊要。無論如何,他已經被評論界所神化,任何事情都無法改變這一點。有意思的是,從他的表演和采訪中,我看出他應該是個很可怕的人,他肯定沒有愛過生活里的任何事物。說到底,我們能從演員們身上看到一切,他們所屬地內部的一切。多么具有穿透力的景象。 卓別林的漂泊是無國界的。而伍迪·艾倫的漫步僅限于北美,紐約曼哈頓。和卓別林一起的是猶太人的歐洲大陸。這就意味著,無論身處何方,卓別林都是異鄉人。而伍迪·艾倫則完全屬于紐約。在他身上,我沒有認出猶太人拍電影時特有的、不受地域限制——如一望無際的喀山——的迷途之感。伍迪·艾倫的作品是由一些碎片和碎塊縫合而成的。我能看出縫合的痕跡,而在卓別林的電影里,我看不到任何這些,我只看到一條直線和溢滿世界的自信目光。伍迪·艾倫*主要的缺點在于破壞了所有方式,所有笑與哭的方式,并將其混為一談。與此相對的是卓別林的悲傷。是的,那是因某種無法擺脫的依賴而被圍捕的動物所特有的悲傷。這個動物的命運打消并超越了一切我們能給出的解釋,一切政治訴求。 什么都沒有了。一切都還在。什么都沒有了。 已然沒有可以碰面的街頭,到處是人群,但沒有人,再也沒有村莊,有的只是一個個居民聚集地,再也沒有街道,有的只是高速公路,城市在地面上消失了,它們被建在高處,并用墻禁錮了街道,再也沒有可以通向大海,通向城市,通向森林的出口,我們無處可逃,所有的門都因害怕而被緊緊關上,害怕政治,害怕原子彈,害怕被搶劫,害怕暴力,害怕刀,害怕死,對死亡的恐懼掌控了生命,害怕食物,害怕公路,害怕假期,害怕國家元首,害怕壞人,對警察的恐懼如同對元首的恐懼,對元首的恐懼如同對壞人的恐懼,我們不再知道要去往哪里,也不知道身處何方,一輛汽車代替了六七個人,我們的汽車保有量在3億左右,這個數字正按照印度人口增長的速度不斷攀升,隨之而來的是前所未有的荒誕,它就發生在我們眼皮底下,它就在那里,外面,前后和四周,我們甚至可以說,它不是人生產的,而是源自某種神力,因為它是如此明顯,但又深不可測,邊界已經不再變動,人口也不再動遷,只有勞動力還在流動,還有日本人,但已經沒有戰爭,也幾乎沒有什么事情發生,時事新聞日漸稀少,自我與世界之間的同步感卻越來越強烈,有時,人們確實在改變,但這很罕見,此外,他們不知道改變什么,不知道和什么東西,或許是洗衣機,處于同一時代,即便是在他們自己的國家里,他們還有足球,搖滾樂,電影和無盡的等待,他們去電影院,將自己的恐懼投射并封鎖在電影里,他們中的絕大部分已經失去了生活的另一個側面,即個人的獨自冒險,一切都顛倒了,看吧,在藥堆里讀著漫畫的老人們,偷包的扒手,金融宗教,新哲學,我們再也看不見愛情,我們看見的只是變得越來越自由,越來越開放的社會風俗,這種趨勢雖然令人厭惡,但可能是必要的,天曉得,再也看不到我們小時候見過的婚外情了,那些戲碼,那些悲劇,生活中突然席卷而來的狂風,稍作停留之后便離開了,它們鏟平了一切,驅散了一切,現在,你看看,什么都沒有留下,到處都是善意,這很好,到處都是相互之間的理解,瞧瞧,石油,沒有石油了,石油的價格和香檳一樣高,香檳和汽車一樣貴,房子,那就更別提了,貴得簡直離譜,而你,你又能做什么呢?所有一切都不同了,然而一切都還在,你只需瞥一眼,但你懂的,不斷想要擁有一切,才有了現在的所有,*終,一切都會消失,正如我對你說的,雖然現在一切都在,但以前要比現在好得多,之前的一切都朝向另一個方向,也更有邏輯,以前我們或許什么都沒有,但我們擁有一切,因為我們珍惜僅有的事物。 雷諾阿、布萊松、科克托、塔蒂 雷諾阿? 我特別喜歡他的一部電影,因為它讓我想起童年時代的叢林哨所。那部電影名叫《大河》。我不喜歡那個寫詩的女孩,但我喜歡那個想要蛇的孩子。我喜歡朝向恒河的斜坡,還有游廊、午睡和花園。我不喜歡電影里的印度人。將他們展示出來沒有任何意義。我也不喜歡處處泛濫的善意。在雷諾阿的電影里,愛情演得太過頭。在我看來,《游戲規則》就證明了這一點,欲望被帕凡舞取代了。*好被仆人們扭曲的欲望所取代,不是嗎?我記不清了。 布萊松?科克托? 布萊松是很偉大的導演,是有史以來*偉大的導演之一。《扒手》和《巴爾塔扎爾的遭遇》這兩部影片就能代表整個電影。關于科克托,我知之甚少。我找不到措辭來談論他,因為我從未思考過這些。我想,對于除我之外的其他人而言,他應該很優秀。那些人一談起電影,我就知道他們喜歡科克托。 塔蒂? 我太愛他了。我認為他可能是世界上*偉大的電影人。《玩樂時間》是部巨片,是與現時代有關的*偉大的電影。這是《追憶似水年華》的空間,也是城市空間。這是唯一一次我們可以這么說:真正出演的是人民。這也是為什么我認為電影沒有成功:人民,這很抽象,而他們*喜愛的是被命運掌控的個人的故事。然而,相比于塔蒂的電影,我在布萊松的電影里感覺更自在,更有歸屬感。布萊松能夠直戳我的痛處。正如塔蒂知道如何讓我快樂。或許布萊松比塔蒂更能引發我的回應,也更有力。應該建立另一種電影批評:與其以亙古不變的方式談論電影,還不如在電影前談論自我。當我第5遍觀看《獵人之夜》《諾言》和《城市之光》時,我發現每次它們都能使我煥然一新。但與此同時,我也驚奇地發現,這些年過去了,自己依然如故。 杜拉斯? 我不喜歡杜拉斯的一切,但我喜歡《印度之歌》《她威尼斯的名字在荒涼的加爾各答》《卡車》和現在的《奧蕾莉婭·斯坦納》。我知道這些影片可以被列入迄今為止電影史上*重要的作品。

綠眼睛 作者簡介

瑪格麗特·杜拉斯(1914—1996),法國著名小說家、劇作家、電影導演。本名瑪格麗特·多納迪厄(Marguerite Donnadieu),出生于法屬印度支那,18歲后回法國定居。小說代表作有《情人》《琴聲如訴》《勞兒之劫》《毀滅,她說》等,其中《情人》獲得1984年的龔古爾文學獎。作為法國重要電影流派“左岸派”的成員,杜拉斯在電影方面同樣成就卓著,編劇作品有《廣島之戀》《長別離》等名作,且從1966年起親自擔任導演,一生執導過19部影片,如《印度之歌》《奧蕾莉婭·斯坦納》《孩子們》等,作品屢獲國際大獎。 陸一琛,北京大學法語語言與文學專業博士,巴黎四大-索邦大學文學博士,蘇州大學法文系講師,研究方向是法國文學與視覺藝術。

- >

回憶愛瑪儂

- >

姑媽的寶刀

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

隨園食單

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

推拿