-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

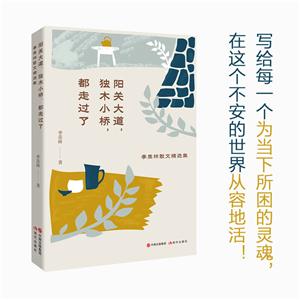

季羨林散文精選集:陽關大道,獨木橋,都走過了 版權信息

- ISBN:9787514387728

- 條形碼:9787514387728 ; 978-7-5143-8772-8

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

季羨林散文精選集:陽關大道,獨木橋,都走過了 本書特色

1.百歲老人歷盡風雨的人生智慧,文化大師跨越時代的生命箴言。寫給每一個為當下所困的靈魂,告訴我們如何在這個不安的世界從容地活。

2.季羨林散文為讀書類綜藝節目**之選(《榜樣閱讀》中蔡徐坤推薦《不完滿才是人生》;《朗讀者》中趙文瑄誦讀《老貓》,宗慶后讀《八十抒懷》)。季羨林更是教育部、人民日報推薦作家。在所有名家作品中,季羨林被選入教材的作品數量居首;季式散文,是語文中高考選篇的重要來源。一書在手,閱盡季羨林散文代表作。

3.隨書附贈精美磁性書簽。

季羨林散文精選集:陽關大道,獨木橋,都走過了 內容簡介

《陽關大道,獨木小橋,都走過了:季羨林散文精選集》共分三輯,《月是故鄉明》《永遠的哥廷根》《做真實的自己》,全面地體現了季羨林先生的人生軌跡、學術道路和散文成就,突出展現了其面對生活的挫折與外部的動蕩之時,如何安頓自我的心靈,在不安的世界里從容生活。本書所選皆為季羨林散文代表作,將季羨林先生經歷過的困惑、煩惱、歡樂、痛苦,對人生和社會的思索等呈現給讀者,希望借大師的人間體悟讓我們在生活的憂思中得到一絲慰藉,給我們前行的力量。

季羨林散文精選集:陽關大道,獨木橋,都走過了 目錄

輯一月是故鄉明

我的童年003

我的中學時代013

考入清華大學023

在清華大學西洋文學系025

對我影響*大的兩門課程035

回母校當國文教員037

寂寞050

回憶054

年059

黃昏065

輯二永遠的哥廷根

留學熱073

天賜良機078

在北平的準備工作081

過西伯利亞085

初抵柏林091

哥廷根101

道路終于找到了104

懷念母親112

二年生活115

第二次世界大戰爆發120

完成學業,嘗試回國123

大轟炸131

在饑餓地獄中135

山中逸趣140

烽火連八歲,家書抵億金144

學習吐火羅文149

別哥廷根155

輯三做真實的自己

思想斗爭165

終于找到了出路167

眼前充滿光明171

八十述懷173

九十述懷178

對未來的懸思189

九三述懷191

九十五歲初度197

病房雜憶201

辭“國學大師”210

辭“學界(術)泰斗”212

辭“國寶”213

人生的意義與價值223

不完滿才是人生226

當時只道是尋常229

做真實的自己231

老貓233

二月蘭244

賦得永久的悔250

聽雨257

清塘荷韻261

季羨林散文精選集:陽關大道,獨木橋,都走過了 節選

我的童年 回憶起自己的童年來,眼前沒有紅,沒有綠,是一片灰黃。 七十多年前的中國,剛剛推翻了清代的統治,神州大地,一片混亂,一片黑暗。我*早的關于政治的回憶,就是“朝廷”二字。當時的鄉下人管當皇帝叫坐朝廷,于是“朝廷”二字就成了皇帝的別名。我總以為朝廷這種東西似乎不是人,而是有極大權力的玩意。鄉下人一提到它,好像都肅然起敬。我當然更是如此。總之,當時皇威猶在,舊習未除,是大清帝國的繼續,毫無萬象更新之象。 我就是在這新舊交替的時刻,于1911年8月6日,生于山東省清平縣(現改臨清市)的一個小村莊——官莊。當時全中國的經濟形勢是南方富而山東(也包括北方其他省份)窮。專就山東論,是東部富而西部窮。我們縣在山東西部又是*窮的縣,我們村在窮縣中是*窮的村,而我們家在全村中又是*窮的家。 我們家據說并不是一向如此。

在我誕生前似乎也曾有過比較好的日子。可是我降生時祖父、祖母都已去世。我父親的親兄弟共有三人,*小的一個(大排行是第十一,我們把他叫一叔)送給了別人,改了姓。我父親同另外的一個弟弟(九叔)孤苦伶仃,相依為命。房無一間,地無一壟,兩個無父無母的孤兒,活下去是什么滋味,活著是多么困難,概可想見。他們的堂伯父是一個舉人,是方圓幾十里*有學問的人物,做官做到一個什么縣的教諭,也算是*大的官。他曾養育過我父親和叔父,據說待他們很不錯。

可是家庭大,人多是非多。他們倆有幾次餓得到棗林里去揀落到地上的干棗充饑。*后還是被迫棄家(其實已經沒了家)出走,兄弟倆逃到濟南去謀生。“文化大革命”中“革命”小將到我老家官莊去調查,老家的人告訴那幾個“革命”小將,說如果開訴苦大會,季羨林是官莊的**名訴苦者,他連貧農都不夠。 我父親和叔父到了濟南以后,人地生疏,拉過洋車,扛過大件,當過警察,賣過苦力。叔父*終站住了腳。于是兄弟倆一商量,讓我父親回老家,叔父一個人留在濟南掙錢,寄錢回家,供我的父親過日子。 我出生以后,家境仍然是異常艱苦。一年吃白面的次數有限,平常只能吃紅高粱面餅子;沒有錢買鹽,把鹽堿地上的土掃起來,在鍋里煮水,腌咸菜,什么香油,根本見不到。

一年到底,就吃這種咸菜。舉人的太太,我管她叫奶奶,她很喜歡我。我三四歲的時候,每天一睜眼,抬腿就往村里跑(我們家在村外),跑到奶奶跟前,只見她把手一卷,卷到肥大的袖子里面,手再伸出來的時候,就會有半個白面饅頭拿在手中,遞給我。我吃起來,仿佛是龍膽鳳髓一般,我不知道天下還有比白面饅頭更好吃的東西。這白面饅頭是她的兩個兒子(每家有幾十畝地)特別孝敬她的。她喜歡我這個孫子,每天總省下半個,留給我吃。在長達幾年的時間內,這是我每天*高的享受,*大的愉快。 大概到了四五歲的時候,對門住的寧大嬸和寧大姑,每到夏秋收割莊稼的時候,總帶我走出去老遠到別人割過的地里去拾麥子或者豆子、谷子。一天辛勤之余,可以揀到一小籃麥穗或者谷穗。晚上回家,把籃子遞給母親,看樣子她是非常歡喜的。有一年夏天,大概我拾的麥子比較多,她把麥粒磨成面粉,貼了一鍋死面餅子。

我大概是吃出味道來了,吃完了飯以后,我又偷了一塊吃,讓母親看到了,趕著我要打。我當時是赤條條渾身一絲不掛,我逃到房后,往水坑里一跳。母親沒有法子下來捉我,我就站在水中把剩下的白面餅子盡情地享受了。 現在寫這些事情還有什么意義呢?這些芝麻綠豆般的小事是不折不扣的身邊瑣事,使我終生受用不盡。它有時候能激勵我前進,有時候能鼓舞我振作。我一直到今天對日常生活要求不高,對吃喝從不計較,難道同我小時候的這一些經歷沒有關系嗎?我看到一些獨生子女的父母那樣溺愛子女,也頗不以為然。兒童是祖國的花朵,花朵當然要愛護;但愛護要得法,否則無異是坑害子女。

不記得是從什么時候起我開始學著認字,大概也總在四歲到六歲之間。我的老師是馬景功先生。現在我無論如何也記不起有什么類似私塾之類的場所,也記不起有什么《百家姓》《千字文》之類的書籍。我那一個家徒四壁的家就沒有一本書,連帶字的什么紙條子也沒有見過。反正我總是認了幾個字,否則哪里來的老師呢?馬景功先生的存在是不能懷疑的。 雖然沒有私塾,但是小伙伴是有的。我記得*清楚的有兩個:一個叫楊狗,我前幾年回家,才知道他的大名,他現在還活著,一字不識;另一個叫啞巴小(意思是啞巴的兒子),我到現在也沒有弄清楚他姓甚名誰。我們三個天天在一起玩,洑水,打棗,捉知了,摸蝦,不見不散,一天也不間斷。

后來聽說啞巴小當了山大王,練就了一身躥房越脊的驚人本領,能用手指抓住大廟的椽子,渾身懸空,圍繞大殿走一周。有一次被捉住,是十冬臘月,赤身露體,澆上涼水,被捆起來,倒掛一夜,仍然能活著。據說他從來不到官莊來作案,“兔子不吃窩邊草”,這是綠林英雄的義氣。后來終于被捉殺掉。我每次想到這樣一個光著屁股游玩的小伙伴竟成為這樣一個“英雄”,就頗有驕傲之意。 我在故鄉只待了六年,我能回憶起來的事情還多得很,但是我不想再寫下去了。已經到了同我那一個一片灰黃的故鄉告別的時候了。 我六歲那一年,是在春節前夕,公歷可能已經是1917年,我離開父母,離開故鄉,是叔父把我接到濟南去的。

叔父此時大概日子已經可以了,他兄弟倆只有我一個男孩子,想把我培養成人,將來能光大門楣,只有到濟南去一條路。這可以說是我一生中*關鍵的一個轉折點,否則我今天仍然會在故鄉種地(如果我能活著的話),這當然算是一件好事。但是好事也會有成為壞事的時候。嗚呼,世事多變,人生易老,真叫作沒有法子! 到了濟南以后,過了一段難過的日子。一個六七歲的孩子離開母親,他心里會是什么滋味,非有親身經歷者,實難體會。我曾有幾次從夢里哭著醒來。盡管此時不但能吃上白面饅頭,而且還能吃上肉;但是我寧愿再啃紅高粱餅子就苦咸菜。這種愿望當然只是一個幻想。我毫無辦法,久而久之,也就習以為常了。 叔父望子成龍,對我的教育十分關心。先安排我在一個私塾里學習。老師是一個白胡子老頭,面色嚴峻,令人見而生畏。每天入學,先向孔子牌位行禮,然后才是“趙錢孫李”。大約就在同時,叔父又把我送到一師附小去念書。這個地方在舊城墻里面,街名叫升官街,看上去很堂皇,實際上“官”者“棺”也,整條街都是做棺材的。此時五四運動大概已經起來了。

校長是一師校長兼任,他是山東得風氣之先的人物,在一個小學生眼里,他是一個大人物,輕易見不到面。想不到在十幾年以后,我大學畢業到濟南高中去教書的時候,我們倆竟成了同事,他是歷史教員。我執弟子禮甚恭,他則再三遜謝。我當時覺得,人生真是變幻莫測啊! 因為校長是維新人物,我們的國文教材就改用了白話。教科書里面有一段課文,叫作《阿拉伯的駱駝》。故事是大家熟知的。但當時對我卻是陌生而又新鮮,我讀起來感到非常有趣味,簡直是愛不釋手。然而這篇文章卻惹了禍。有一天,叔父翻看我的課本,我只看到他驀地勃然變色。“駱駝怎么能說人話呢?”他憤憤然了,“這個學校不能念下去了,要轉學!” 于是我轉了學。轉學手續比現在要簡單得多,只經過一次口試就行了。而且口試也非常簡單,只出了幾個字叫我們認。我記得字中間有一個“騾”字。我認出來了,于是定為高一。

一個比我大兩歲的親戚沒有認出來,于是定為初三。為了一個字,我占了一年的便宜,這也算是軼事吧。 這個學校靠近南圩子墻,校園很空闊,樹木很多。花草茂密,景色算是秀麗的。在用木架子支撐起來的一座柴門上面,懸著一塊木匾,上面刻著四個大字:“循規蹈矩”。我當時并不懂這四個字的涵義,只覺得筆畫多得好玩而已。我就天天從這個木匾下出出進進,上學,游戲。當時立匾者的用心到了后來我才了解,無非是想讓小學生規規矩矩做好孩子而已。但是用了四個古怪的字,小孩子誰也不懂,結果形同虛設,多此一舉。 我“循規蹈矩”了沒有呢?大概是沒有。

我們有一個珠算教員,眼睛長得凸了出來,我們給他起了一個綽號,叫作shɑoqiɑnr(濟南話,意思是知了)。他對待學生特別蠻橫。打算盤,錯一個數,打一板子。打算盤錯上十個八個數,甚至上百數,是很難避免的。我們都挨了不少的板子。不知是誰一嘀咕:“我們架(小學生的行話,意思是趕走)他!”立刻得到大家的同意。我們這一群十歲左右的小孩子也要“造反”了。大家商定:他上課時,我們把教桌弄翻,然后一起離開教室,躲在假山背后。我們自己認為這個錦囊妙計實在非常高明;如果成功了,這位教員將無顏見人,非卷鋪蓋回家不可。然而我們班上出了“叛徒”,雖然只有幾個人,他們想拍老師的馬屁,沒有離開教室。這一來,大大長了老師的氣焰,他知道自己還有“群眾”,于是威風大振,把我們這一群不知天高地厚的“叛逆者”狠狠地用大竹板打手心打了一陣,我們每個人的手都腫得像發面饅頭。然而沒有一個人掉淚。

我以后每次想到這一件事,覺得很可以寫進我的“優勝記略”中去。 談到學習,我記得在三年之內,我曾考過兩個甲等第三(只有三名甲等),兩個乙等**;總起來看,屬于上等,但是并不拔尖。實際上,我當時并不用功,玩的時候多,念書的時候少。我們班上考甲等**的叫李玉和,年年都是**。他比我大五六歲,好像已經很成熟了,死記硬背,刻苦努力,天天皺著眉頭,不見笑容,也不同我們打鬧。我從來就是少無大志,一點也不想爭那個狀元。但是我對我這一位老學長并無敬意,還有點瞧不起的意思,覺得他是非我族類。

季羨林散文精選集:陽關大道,獨木橋,都走過了 作者簡介

季羨林(1911-2009)山東臨清人。1934年畢業于清華大學西洋文學系,翌年赴德國哥廷根大學留學,1941年獲博士學位。1946年歸國,任北京大學東方語言文學系主任。后歷任北京大學副校長、中國社會科學院南亞研究所所長等職。 通英文、德文、梵文、巴利文,能閱俄文、法文,尤精于吐火羅文,是世界上僅有的精于此語言的幾位學者之一。 代表作品有《牛棚雜憶》《留德十年》《病榻雜記》《清華園日記》等,其中《懷念母親》《夾竹桃》《清塘荷韻》《賦得的悔》等多篇散文收入中小學教科書,感動了數代讀者。

- >

回憶愛瑪儂

- >

史學評論

- >

姑媽的寶刀

- >

朝聞道

- >

隨園食單

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人