-

>

魯迅全傳:苦魂三部曲-增訂版(全三冊)

-

>

大家精要- 克爾凱郭爾

-

>

尼 采

-

>

弗洛姆

-

>

大家精要- 羅素

-

>

大家精要- 錢穆

-

>

白居易:相逢何必曾相識

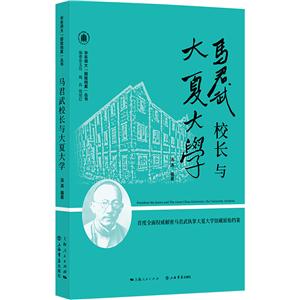

馬君武校長與大夏大學(xué) 版權(quán)信息

- ISBN:9787545817874

- 條形碼:9787545817874 ; 978-7-5458-1787-4

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

馬君武校長與大夏大學(xué) 本書特色

適讀人群 :民國史愛好者,近代教育史愛好者《馬君武校長與大夏大學(xué)》一書是華東師范大學(xué)檔案館編選的馬君武校長與大夏大學(xué)史料選輯。馬君武(1881年7月17日-1940年8月1日),原名道凝,又名同,后改名和,字厚山,號君武。祖籍湖北蒲圻,出生于廣西桂林。中國近代獲得德國工學(xué)博士**人,政治活動家、教育家。大夏大學(xué)(今華東師范大學(xué))、廣西大學(xué)的創(chuàng)建人和首任校長。1902年留日期間結(jié)識孫中山,1905年參與組建中國同盟會,是中國同盟會章程八位起草人之一,《民報(bào)》的主要撰稿人。1924年,馬君武開始淡出政壇,精力逐步投入教育事業(yè),先后擔(dān)任大夏大學(xué)(今華東師范大學(xué))、國立北京工業(yè)大學(xué)、中國公學(xué)、國立廣西大學(xué)等學(xué)校校長。馬君武以其改造中國的封建教育體制、力推現(xiàn)代高等教育的理念奠定了他在中國近代教育史上的地位,與主張“思想自由,兼容并包”的蔡元培同享盛名,有“北蔡南馬”之譽(yù)。

馬君武校長與大夏大學(xué) 內(nèi)容簡介

《馬君武校長與大夏大學(xué)》一書是華東師范大學(xué)檔案館編選的馬君武校長與大夏大學(xué)史料選輯。馬君武(1881年7月17日-1940年8月1日),原名道凝,又名同,后改名和,字厚山,號君武。祖籍湖北蒲圻,出生于廣西桂林。中國近代獲得德國工學(xué)博士人,政治活動家、教育家。大夏大學(xué)(今華東師范大學(xué))、廣西大學(xué)的創(chuàng)建人和首任校長。1902年留日期間結(jié)識孫中山,1905年參與組建中國同盟會,是中國同盟會章程八位起草人之一,《民報(bào)》的主要撰稿人。1924年,馬君武開始淡出政壇,精力逐步投入教育事業(yè),先后擔(dān)任大夏大學(xué)(今華東師范大學(xué))、國立北京工業(yè)大學(xué)、中國公學(xué)、國立廣西大學(xué)等學(xué)校校長。馬君武以其改造中國的封建教育體制、力推現(xiàn)代高等教育的理念奠定了他在中國近代教育目前的地位,與主張“思想自由,兼容并包”的蔡元培同享盛名,有“北蔡南馬”之譽(yù)。1924年,廈門大學(xué)學(xué)生300多人、教授9人,以本校當(dāng)局措施不當(dāng),憤而集體離校,另設(shè)新校大夏大學(xué)(今華東師范大學(xué)),并聘馬君武為首任校長。馬君武宣布以”三苦精神”與師生合作,即“教授要苦教”“職員要苦干”“學(xué)生要苦讀”。他以其博學(xué)多才帶動學(xué)校形成了濃厚的學(xué)術(shù)研究氛圍,從而吸引了大批如作家郭沫若、戲劇家田漢等有名學(xué)者前來任教。本書主要是馬君武生平述要,與大夏大學(xué)相關(guān)之編年紀(jì)事,馬君武主持光華大學(xué)期間的各種活動記錄、講話、書信、公文往來,以及大夏大學(xué)日常辦學(xué)的各種文獻(xiàn)檔案等。其中絕大部分文獻(xiàn)為搶先發(fā)售整理,并公開刊布。具有較高的史料價(jià)值,對民國人物研究,中國現(xiàn)代教育史研究,乃至上海史、民國史研究都有特定的意義和價(jià)值。

馬君武校長與大夏大學(xué) 目錄

叢書總序

目 錄

**編:馬君武大夏大學(xué)演講錄

第二編:馬君武與大夏大學(xué)

第三編:馬君武教育問題演講與論述選

第四編:馬君武自述

第五編:馬君武評述

第六編:馬君武長校期間大夏大學(xué)概況

馬君武校長與大夏大學(xué) 節(jié)選

馬衛(wèi)之:懷念我的父親馬君武博士[ 據(jù)桂林市政協(xié)文史資料委員會編:《桂林文史資料第四十三輯——回憶馬君武》,2001年,第99—104頁。] 父親辭世48年了。 回溯他老人家一生的事跡,可歸納為兩個(gè)方面: (一)追隨孫中山先生從事推翻清廷,建立民國。 (二)投身祖國的教育事業(yè),強(qiáng)調(diào)科學(xué)建國,培養(yǎng)腦體并重的新一代。 父親為革命事業(yè)奔走疾呼,一生中(1881—1940),離家的時(shí)間遠(yuǎn)較在家的時(shí)間為多,即使在家里,也從不對我們提及他畢生所追求的事業(yè)。父親辭世以來,國內(nèi)記載他老人家投身革命和興辦教育的記述已不少,在這方面,我不擬多作重復(fù)。在這里,我只著重地談?wù)勊募彝ド睢? 當(dāng)我的孩提時(shí)代,我們?nèi)胰蹇谌俗≡谏虾:缈谝粭l弄堂內(nèi)的一幢租賃來的屋子里。父親為著事業(yè),長期在外奔走,祖母、母親、哥哥和我就成為那幢屋子的主要成員。父親收入不足以維持家用,母親為了彌補(bǔ)家務(wù)開支,就接受基督教女青年會的委托,利用家中的廳堂,開設(shè)了一所半日制的義務(wù)學(xué)校,目的在于照顧里弄的失學(xué)兒童。因此家中很擠,誠如曹亞伯先生所形容的:“君武家中沒有客廳,只有課室……廳堂里擺滿了課桌課椅,有客來訪,就請?jiān)谡n桌旁就座,哪怕是于右任還是戴季陶。” 父親對音樂,尤其是對19世紀(jì)西洋的器樂曲頗為愛好,雖然家境不甚寬裕,由于母親深愛彈奏鋼琴,因而不惜以積蓄所得,為母親購置了一臺“茂得利”牌鋼琴,供母親經(jīng)常練習(xí)。那臺鋼琴,也成為上述義校的教具,每當(dāng)母親給學(xué)生上音樂課時(shí),里弄的鄰居往往都聚集在廳堂門口,欣賞母親動聽的彈奏和嘹亮的歌喉。 可能是母親的影響和傳授,父親偶爾也在鋼琴上作些嘗試,甚至往往在深夜還掀開琴蓋,獨(dú)自進(jìn)行練習(xí),這也就不難看出他對音樂的興趣。 不僅限于對鋼琴的愛好,父親還珍藏著兩把相當(dāng)名貴的小提琴,他對小提琴的興趣絕不在鋼琴之下,也常在從事譯著之余的深夜練習(xí)小提琴,琴聲每將我們從酣夢中喚醒。 20年代的上海,偶爾也有歐洲來的歌劇團(tuán)進(jìn)行巡回演出,票價(jià),以當(dāng)年的情況來說,往往昂貴得驚人,由于醉心于西歐的古典音樂,父親常常是這些演出的座上客。當(dāng)他情緒好的時(shí)候,不時(shí)還能聽到他輕輕地哼唱某些樂章的片段。 上海里弄生活度過十來年之后,我們?nèi)野岬骄嚯x寶山縣城約十華里的楊行,和父親的老友居正先生毗鄰為居。父親具有豐富的務(wù)農(nóng)知識。在楊行鎮(zhèn)東邊二三里的地方,購置了幾十畝地,在父親的率領(lǐng)下,我們開始了務(wù)農(nóng)生活。以種植果樹為主,兼種稻、棉及大豆等作物,雖然兩積不算遼闊,由于工作量繁重,全家都很忙碌。果樹中的桃樹,尤其要精心護(hù)理,春季落英繽紛之后,果實(shí)逐漸地成長,為了防止蟲類或鳥類對果實(shí)的傷害,父親帶著我們——主要是保之哥和我,將行將成熟的果子逐個(gè)地用紙袋包扎起來。這是一種相當(dāng)勞累的農(nóng)活,有的桃樹相當(dāng)高,不能不爬上樹干進(jìn)行操作,這樣的活兒,幾乎都由我們兄弟倆承擔(dān)。在包扎桃子的時(shí)候,有時(shí)會碰到隱藏在不顯眼地方的黃蜂窩,這時(shí)往往會展開一場人蜂之間的“遭遇戰(zhàn)”,有時(shí)父親也未能幸免。我們作為萬物之靈,當(dāng)然不甘示弱,拔掉嵌在皮膚上的刺,涂些碘酒,又繼續(xù)地進(jìn)行勞動。 楊行鎮(zhèn)距離寶山縣城和吳淞鎮(zhèn)都是十華里左右,我們的家離楊行大約三華里,環(huán)境至為寧靜,居正先生和我們雖說是毗鄰,但與我們的屋子相隔也約有百米之遙,其間還隔著一條小溪,這“兩家村”不啻為兩個(gè)獨(dú)家村。我們和居家的成員每年也能聚會幾次,居正先生也偶爾來和我父親對奕圍棋,對奕的過程中,間或能聽到父親特別爽朗的笑聲,那笑聲劃破了家中平時(shí)特別寧靜的氣氛。 在楊行的幾年間,父親有段時(shí)間賦閑,門可羅雀的境況倒使父親能騰出大量時(shí)間,夜以繼日地伏案進(jìn)行譯著,所譯的達(dá)爾文著作,大部分都是在這段時(shí)間譯出。 大夏大學(xué)也就在卜居楊行這段時(shí)間內(nèi)籌劃、開辦。開辦的起因和沿革早有記載,社會上關(guān)心教育的各界人士都很清楚,在此不擬多加敘述。只記得當(dāng)年為籌辦這所大學(xué),歐元懷、王毓祥、傅式說等教育界的前輩們,都不辭辛勞地從上海到楊行,頻頻登門來訪父親,大夏大學(xué)正是在這些前輩和父親的積極磋商與籌劃下開創(chuàng)的。楊行不在鐵路線上,從上海搭火車只能在吳淞鎮(zhèn)下車,然后要步行一個(gè)多小時(shí)才能到達(dá)我們家。從吳淞鎮(zhèn)到我們家,偶爾也有獨(dú)輪車——上海人稱之為“小車”,可以代步。坐獨(dú)輪車,乘車者和推車者必須密切配合,否則就容易翻車。在那崎嶇的羊腸小道上,車輪和車軸因摩擦而常發(fā)出“咿咿呀呀”的聲音,為那單調(diào)枯燥的行程增添了獨(dú)特的、甚至頗有詩意的氣氛。歐元懷、王毓祥、傅式說等前輩不畏旅途艱辛,風(fēng)塵仆仆地經(jīng)常到楊行,他們辦學(xué)的熱忱很令人欽佩。偶爾適逢父親到上海去了,他們的來訪,往往形成徒勞,他們那種失望的神情,使一個(gè)當(dāng)年只有十來歲的孩子的內(nèi)心也深感遺憾。 父親在楊行的務(wù)農(nóng)生活中,養(yǎng)蜂已成為一個(gè)重要的組成部分。為了養(yǎng)蜂,父親著實(shí)耗費(fèi)了不少的時(shí)間、金錢和精力。他老人家曾向我們詳細(xì)地講述蜂群的組合,例如蜂王、雄蜂、工蜂等。蜜蜂的分工非常嚴(yán)格而明確,在每個(gè)蜂巢的入口處,往往停留著十來只工蜂,它們的任務(wù)是充當(dāng)鐵面無私的“門衛(wèi)”,倘有別群的蜂誤至它們的入口處,“門衛(wèi)”就嚴(yán)厲地執(zhí)行它們的職責(zé),不讓莽闖者入內(nèi),至于其他的昆蟲如蒼蠅等,更不能妄想混入以求一窺。 父親還告訴我們:每一群蜂,除了一只蜂王和少數(shù)雄蜂外,絕大部分都是工蜂,這些工蜂,每當(dāng)天氣晴朗之時(shí),都成群結(jié)隊(duì)地外出采蜜,它們將采到的花粉夾在后腿彎處飛回巢來,經(jīng)過“門衛(wèi)”的認(rèn)可,才能有條不紊地進(jìn)入巢內(nèi)。每隔適當(dāng)?shù)囊欢螘r(shí)間,父親就要打開蜂巢的蓋子,觀察它們采集的情況,還指導(dǎo)我們一道進(jìn)行觀察,并了解蜂巢內(nèi)部結(jié)構(gòu)。蜂巢里一塵不染,釀滿了蜜的巢孔,都由工蜂用蠟進(jìn)行密封。蜂王產(chǎn)卵的巢孔和釀蜜的巢孔,由工蜂以不同的方式進(jìn)行密封,以資識別,并一目了然。每只工蜂都孜孜不倦地為集體創(chuàng)造效益,使我們體會到“蜜蜂般的勤奮”這句話的真諦。 父親往往不惜用幾小時(shí)的時(shí)間,對蜂群的活動進(jìn)行仔細(xì)的觀察,不論是嚴(yán)寒或酷暑,父親企圖通過觀察,對養(yǎng)蜂這門專業(yè)積累系統(tǒng)的知識。他用行動向我們展示“實(shí)踐出真知”的真理,而不是用枯燥無力的說教。 每當(dāng)寒暑假,哥哥和我回到楊行家里,父親都是安排我們參加田間勞動,除草、施肥、摘棉花、收果實(shí),更包括整理庭園、修剪冬青、打掃衛(wèi)生等等。我們通過這些實(shí)踐,無形中加深了“勞動創(chuàng)造世界”的概念和體會。父親每每善于以行動來影響我們,使我們逐漸對勞動產(chǎn)生感情。 有位來訪者在路旁見到一位戴著破草帽的人在俯身干著農(nóng)活,就漫不經(jīng)心地問道:“馬博土在家嗎?”那位來訪者看到戴破草帽的毫無反應(yīng),就走近想問個(gè)明白。父親摘下草帽,來訪者頓時(shí)瞠目結(jié)舌,原來俯身干著活的正是“馬博士”。 誠然,20年代時(shí)才十來歲的孩子,不可能接觸和理解“勞動創(chuàng)造世界”的理論,但通過勞動實(shí)踐,這個(gè)理論卻潛移默化地加深了我對勞動的認(rèn)識。勞動后,我們都會感到疲倦,但面對著除盡雜草的棉花地,皚皚白雪般的棉花,碩果累累的桃樹,不由得從內(nèi)心涌出了一股勝利者的喜悅和驕傲的豪情,下意識地嘗到了勞動的甜頭和生活的意義。父親有意要我們自己去品嘗,因?yàn)橛纱硕玫降恼J(rèn)識,印象會更深刻,效果會更顯著。 1939年8月7日,我由德國經(jīng)香港、海防、河內(nèi)而進(jìn)入廣西的龍州,然后經(jīng)南寧、柳州回到一別多年的故鄉(xiāng),到家的當(dāng)天,適逢父親59歲壽辰,保之哥也在這天結(jié)婚,父親喜悅之情自不待言。在定桂門的太白酒家設(shè)了壽筵和喜筵,他老人家拉著我的手,帶我認(rèn)識一些親友。父親雖患胃病,在那喜慶的日子里,他還是喝了不少三花酒。 喜慶之后,兄嫂回到他們工作的柳州沙塘農(nóng)事試驗(yàn)場,父親在不久之后就任國立廣西大學(xué)**任校長(1928年10月,父親曾任他創(chuàng)辦的省立廣西大學(xué)**任校長),帶病之身又擔(dān)負(fù)起大學(xué)校長重任。不僅保之哥和我為他的健康擔(dān)憂,就是他的一些老朋友,包括著名地質(zhì)學(xué)家李四光老先生等,也曾對他流露過這種擔(dān)憂的心情。但是他老人家說:“有的學(xué)生望著我哭,我哪能不去……”高度的責(zé)任感和愛護(hù)青年一代的熱忱,促使他置身體和一切困難于度外,知難而進(jìn)地挑起校長這副重?fù)?dān)。 在重回西大的短暫一年中,父親的健康每況愈下。他平日都住在良豐校園的校長宿舍里,周末就回桂林杉湖畔的寓所。回到家中,他都是整理庭園里的花木和觀察他心愛的蜂群。寓所的庭園雖然不很大,但他幾乎將整個(gè)例休日都投入這方面的工作。困倦了就進(jìn)屋內(nèi)喝杯茶,吸支煙,然后又繼續(xù)勞動。胃病像陰影般地一直沒有離開過他。有一天深夜,胃部劇痛,我只得去叩鄰近的開業(yè)醫(yī)生的家門,請求醫(yī)生來家急診。當(dāng)時(shí)正值抗戰(zhàn)中期,桂林的醫(yī)藥條件很差,只能服用些止痛、治標(biāo)的藥,第二天,父親又抱病回校上班。他重長西大后,常常扶病工作,1940年8月1日,終因胃穿孔癥醫(yī)治無效而在工作崗位上與世長辭。 *后,謹(jǐn)摘錄父親在一次演講中所提出一個(gè)優(yōu)秀民族須具備的三種要素,以之和我們今天的社會生活進(jìn)行對比,似不無意義: 一、道德——中國貪贓枉法的事太多了,從前的漢陽鐵廠與日本的小幡鐵廠,中國的招商局與日本的郵船會社都是同時(shí)辦的,可是中國方面,由于貪污很厲害,以致到今日不能與人較量。廣西向來懲辦貪污甚嚴(yán),這實(shí)在是一個(gè)救國的好道路。每個(gè)公民都應(yīng)該培養(yǎng)好的道德,才能協(xié)助政府,完成復(fù)興民族的希望。 二、知識——社會上往往把知識看作是青年的專有品……往往使知識脫離實(shí)際生活,士兵認(rèn)不得大炮表尺,不能好好駕駛坦克……今后我們要認(rèn)清,教授、學(xué)生都是國民的一分子,都應(yīng)當(dāng)替國家做事,國民都是站在同一戰(zhàn)線上,不應(yīng)該有什么特殊的地方。 三、體力——我從前在國外讀書,看到外國學(xué)生在鐵廠工作,拉風(fēng)、燒爐,做得都很好,然而一些中國學(xué)生卻做不來……前方打仗,是在泥水中過生活,沒有好的身體就不行……廣西山地很多,桂林門前就有很多的山,大家多走走山路,很可以鍛煉身體。把自己鍛煉成為復(fù)興中華的勇士……中國四萬萬五千萬人口……大家能振作起來,不強(qiáng)盛是沒有天理的。 父親正直的形象,豪爽的性格,對事業(yè)鍥而不舍、始終不渝的精神,永遠(yuǎn)留在我的記憶里。 1988年9月

馬君武校長與大夏大學(xué) 作者簡介

湯濤,華東師范大學(xué)檔案館館長,長期從事中國近現(xiàn)代教育史、品牌戰(zhàn)略等方面的研究,主編有《王伯群與大夏大學(xué)》《張壽鏞校長與光華大學(xué)》《廖世承校長與光華大學(xué)》等。

- >

我從未如此眷戀人間

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

莉莉和章魚

- >

李白與唐代文化

- >

山海經(jīng)

- >

煙與鏡

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝