-

>

山西文物日歷2025年壁畫(特裝版)

-

>

老人與海

-

>

愛的教育

-

>

統編高中語文教材名師課堂教學實錄

-

>

岳飛掛帥

-

>

陽光姐姐小書房.成長寫作系列(全6冊)

-

>

名家經典:水滸傳(上下冊)

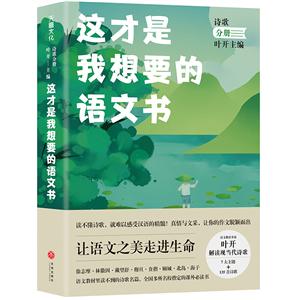

這才是我想要的語文書 詩歌分冊 版權信息

- ISBN:9787545554526

- 條形碼:9787545554526 ; 978-7-5455-5452-6

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

這才是我想要的語文書 詩歌分冊 本書特色

1、讀不懂詩歌,就難以感受漢語的精髓!學會運用詩歌的寫作技巧,提高自己的表達能力,通過真情與文采,讓應試作文脫穎而出。2、教育名家葉開親自解讀現當代詩歌,包含7大主題+135首詩歌,探討詩人的寫作密碼,分享詩歌的語言之美。3、徐志摩、林徽因、戴望舒、穆旦、食指、顧城、北島、海子等,語文教材里讀不到的詩歌名篇,全國多所名校指定的課外必讀書。4、這些作品涉及自然景物、社會歷史與精神世界,內容豐富精彩,與人們的生活和情感息息相關,閱讀詩歌,能培養更精細的感受力。

這才是我想要的語文書 詩歌分冊 內容簡介

本分冊分為時間與季節、風景與景色、親愛的動物們、花樹與果實、火車與旅行、夢想與人生、致敬與獻詩七編,收錄了徐志摩、聞一多、林徽因、穆旦、戴望舒、北島、顧城、食指、韓東、海子、于堅、張棗等現當代詩人的詩歌。這些作品涉及自然景物、社會歷史與精神世界,內容豐富精彩,與人們的生活和情感息息相關。主編葉開在每首詩后面專門寫了賞析解讀的小文,對這些詩歌進行具體的分析和解讀,探討詩人的寫作技巧與情感表達,分享詩歌的語言之美。讀者可以在閱讀中提升對語言文字的辨別力,培養更精細的感受力,并學會運用詩歌的寫作技巧與手法,提高自己的表達能力。

這才是我想要的語文書 詩歌分冊 目錄

**編 時間與季節

一 穆旦·四季組詩

二 林徽因·你是人間四月天

三 徐志摩·殘春

四 李金發·下午

五 聞一多·靜夜

六 杜運燮·秋

七 北島·日子

八 多多·春之舞

九 海子·五月的麥地

十 張棗·深秋的故事

十一 宋琳·秋天的散步

十二 師濤·十月之歌

十三 余秀華·哦,七月

十四 孫苜蓿·八月

詩的真實與誠意

第二編 風景與景物

一 徐志摩·常州天寧寺聞禮懺聲

二 戴望舒·雨巷

三 林徽因·十一月的小村

四 周作人·小河

五 聞一多·死水

六 朱湘·雨景

七 馮文炳·雪的原野

八 孫毓棠·河

九 楊煉·諾日朗(組詩)

十 海子·麥地

十一 李亞偉·河西走廊抒情

十二 宋琳·旭日旅館

十三 于堅·怒江

十四 小海·北凌河

十五 紅土·有一些時間是安靜的

一座人文的山

……

這才是我想要的語文書 詩歌分冊 節選

時間與季節是人類對世界*感迷惑也*感興趣的現象,也是中國經典詩歌中經常詠誦的主題。如《詩經·豳風·七月》:“七月流火,九月授衣。一之日觱發,二之日栗烈。”《詩經》研究專家程俊英教授對這句詩的白話翻譯很有意思:“七月‘火’星偏西方,九月女工縫衣裳。十一月北風呼呼吹,十二月寒氣刺骨涼。”唐代*輝煌的詩篇之一、被聞一多稱為“孤篇橫絕”全唐的張若虛的長詩《春江花月夜》,是一首宏大宇宙與永恒時間有關的詩歌:“江畔何人初見月,江月何年初照人?”宋代文學大家蘇軾的名詞《水調歌頭·明月幾時有》更是談到了時間相對論的深奧問題:“明月幾時有,把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年?”這種疑問,并不是蘇軾特有的,一千多年前,屈原在不朽詩篇《天問》里就有:天何所沓?十二焉分?日月安屬?列星安陳?出自湯谷,次于蒙汜。自明及晦,所行幾里?夜光何德,死則又育?《楚辭》比較難懂,我這里引用一個現成翻譯:天在哪里與地交會?黃道怎樣十二等分?日月天體如何連屬?眾星在天如何置陳?太陽是從湯谷出來,止宿則在蒙汜之地。打從天亮直到天黑,所走之路究竟幾里?月亮有著什么德行,竟能死了又再重生?在名篇《前赤壁賦》里,蘇軾對時間的奧秘、對生命的無常也有自己的思考:“客亦知夫水與月乎?逝者如斯,而未嘗往也;盈虛者如彼,而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也,而又何羨乎?”“逝者如斯,而未嘗往也”可以看作是對時間永恒流逝而無法逆反的思考,“盈虛者如彼,而卒莫消長也”則是對能量守恒的一種思考。從時間和能量兩個大問題出發,蘇軾引出了“變”與“不變”的兩個重要問題。他認為,從萬物變化的角度看,人生與宇宙天地都只不過是短暫的“一瞬”;而從“不變”的角度來看,我們的人生和“游覽赤壁”這次愉快的活動,都可以說是永恒的。從現代物理學的角度看,可以說蘇軾是在思考“運動”與“靜止”這兩個基本概念。類似的感慨、暢想,在古代詩文中不計其數,對于天氣、氣候、時間的敏感,是古代文明的核心思想之一。在整個宇宙中,時間是*為神秘的事物。幾千年來,哲學家對著茫茫天穹沉思;幾百年來,科學家窮盡一切技術手段試圖捕捉。時間仍然在那里,看不見,摸不著,說不清,道不明。時間流過我們的身體,流過我們的記憶,流過我們的世界,流過我們的未來。而萬事萬物,一切的一切,都將屬于時間之神。古代哲人常用河流來比喻時間,且從河流中觀察到了時間不可逆的特性——“子在川上曰:逝者如斯夫,不舍晝夜。”——看到河流的不間斷運動,孔夫子大發感慨,把可見的河流和不可見的時間聯系起來。這是一種物與物之間的隱喻——讓可見的比喻不可見的,是常用的詩歌技法。在這個比喻中,兩種事物比較容易把握的共性,是河流與時間都不停地流動。還有一個特殊屬性,就是都不可逆向流動。圣哲與詩人,都不由得感慨河流,想到人生,對生命、對世界,不斷地深入思考。觀察天象,感知季節,是人類從狩獵時代走向農耕文明的一個很重要的行為。在狩獵時代,人們對季節變化不那么敏感。他們既可以在烈日炎炎中捕獵,也可以在千里冰封的世界中追逐。考古界認為,北美原住民的祖先,是冰河時期從西伯利亞追逐獵物而走過干涸的白令海峽的蒙古種系獵人。狩獵時期,人們往往住在山洞里,甚至可能就是露宿。他們沒有建造房屋,沒有形成城鎮,只是形成一個小部落。強有力的頭領帶著自己的部落親屬,在茫茫草原上狩獵,在郁郁蒼蒼的森林里采摘果子,自然而自在地生存,走到哪里活到哪里,走到哪里,哪里就是家鄉。他們沒有現代人的家鄉觀念,大概也不會得什么思鄉病。經過上萬年的生存、繁殖、散居、蔓延,從西伯利亞走過白令海峽、從北美阿拉斯加沿著海岸南下,來自亞洲的獵手在幾千年間遍布了北美洲、中美洲和南美洲的廣袤世界,形成了無數的印第安人部落和各種各樣的印第安文化。人類的這種繁殖和遷徙,是狩獵時代也是后來游牧時代人類的生存方式。到了農耕文明時代,要想讓農作物得到更好的收成,就必須觀察和遵從季節的變化:春種、夏耕、秋收、冬藏,這是每年一度的生活節奏,也是每年一度的生存儀式。這種觀察可以促進農業生產的需要,促使早期農耕部落的智者開始觀測天象,研究季節,制定歷法,指導農耕。中國的農歷就是這樣誕生的。這部以月亮為主題的陰歷歷法,幾經修訂,是中國三千多年來歷代智慧的結晶,甚至在元明時代得到過歐洲學者(傳教士)的幫助,重新測定并頒布更準確的歷法,而成為農業文明中國的核心文化。長期以來,清明、谷雨等二十四節氣,成為農業耕種的法則,也是歷代文人知識分子和農民感知時間與年代變化的超級密碼。中國歷代帝王祭祀天地,求的主要是風調雨順,谷物豐收,然后順便地,求天地保佑子孫萬代,永葆江山穩固。幾千年來,中國的核心問題,就是糧食問題。糧食問題的一個主因,就是氣候問題。而*早出現在商代的甲骨文,也從觀測天象、占卜命運的人類活動中開始。中國歷代詩歌中,詠嘆時間與季節的不計其數。現代詩歌雖然打破了傳統詩歌中的格律、押韻等的限制,但在題材上,與傳統詩歌仍有著難以割舍的關系。對時間和季節變化,現代詩歌同樣十分關注。本編開始,仍然用很傳統的方式,先選擇一些寫時間的現代詩歌,來進入我們的現代詩歌之旅。說到時間與季節,我不由得想起奧地利大詩人里爾克的一首著名詩歌《秋日》(北島譯):主呵,是時候了。夏天盛極一時。把你的陰影置于日晷上,讓風吹過牧場。讓枝頭*后的果實飽滿;再給兩天南方的好天氣,催它們成熟,把*后的甘甜壓進濃酒。誰此時沒有房子,就不必建造,誰此時孤獨,就永遠孤獨,就醒來,讀書,寫長長的信,在林蔭路上不停地徘徊,落葉紛飛。《秋日》這首詩,馮至先生譯為《秋天》。這首詩寫道,夏天已經過去了,秋天還沒有完全來到,那是一個多么微妙的時刻——“讓枝頭*后的果實飽滿;/再給兩天南方的好天氣,/催它們成熟,把/*后的甘甜壓進濃酒。”簡短四句,季節變換,景象生動,如漫步在奧地利山野,看枝頭上果實逐漸飽滿,動靜皆宜。季節變化具體落在了果實的充盈上,多么的細微,多么的感性。這是很明朗的比喻——通常來說,“果實”跟“秋天”是可以直接對應的。我們都學過“秋天是收獲的季節”這類比喻,很容易就能理解里爾克運用“果實”來指代秋天的意味。跟大多數文明的典型隱喻一樣,里爾克可能也把四季跟人生的幾個階段加以一一對應了:春天→少年,夏天→青年,秋天→中年,冬天→老年。對應秋天的中年人,從文明的角度來說也成熟了。這只是其中一種對應,不必過分“通透”地強行解釋。現代詩歌總是要保持足夠的豐富性、曖昧性,以容許不同的讀者有不同的感受。人格化地表達季節,也可以這么寫:一個老人在播撒著自己人生的雪。朱自清的散文《春》里把春天的景象羅列了一遍,是一種比較“笨拙”的方式,但也很有效地告訴小學生,寫作時,不要直接描寫抽象的春天,可以用春天時特有的事物將春天具象化:發芽、融冰、竹筍、燕子等,更好地傳達意境。具象化,也是詩歌表達的基本手法。南朝大詩人謝靈運有一句名詩:“池塘生春草,園柳變鳴禽。”寫的也是春天的動靜交錯,光影互動,非常生動,活靈活現。王國維先生在《人間詞話》里對這兩句詩贊不絕口。據說,謝靈運是偶然捕捉這兩句的。春天時打盹,夢見友人,醒來時他一眼看到了園中春天來臨的生動景色,心里欣然,了然有悟,遂直接描摹下來,成為千古稱贊的名句。唐代大詩人杜甫的《春夜喜雨》也是寫春天,但他舍全面,取局部,捕捉了“春雨”這個特殊的事物:“好雨知時節,當春乃發生。隨風潛入夜,潤物細無聲。”這樣從具體事物描寫出發,從一個側面切入,忽然就出現了一種哲學思想:潤物細無聲。大詩人在寫季節時,多采用具體的意向。寫抽象事物時,用具體的對應事物呈現會更加生動、可感、自然,也更容易引發讀者共鳴。

這才是我想要的語文書 詩歌分冊 作者簡介

葉開,原名廖增湖。《收獲》雜志編輯部主任、副編審,中國作家協會會員,著名作家、編輯家、語文教育家。已出版《口干舌燥》《三人行》《愛美人》等長篇小說。被評論界譽為“上海的王朔、中國的拉伯雷”。涉足領域廣泛,在編輯、研究、創作各方面都有極大的影響,他對語文教材的研究與批判,引發了全國性的巨大影響。語文專著《對抗語文》《這才是中國最好的語文書》《語文是什么》成為風靡一時的暢銷書,在社會、文化、教育各界影響深遠。

- >

有舍有得是人生

- >

經典常談

- >

姑媽的寶刀

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

月亮與六便士

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

自卑與超越