-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

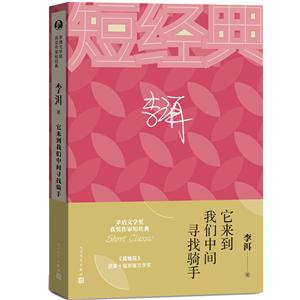

它來到我們中間尋找騎手 版權信息

- ISBN:9787020160679

- 條形碼:9787020160679 ; 978-7-02-016067-9

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

它來到我們中間尋找騎手 本書特色

李洱的語言生成方式極為高妙。他的語言是君子的語言,溫潤如玉。 ——著名評論家 敬文東 李洱一方面書寫中國和中國人的、中國文化的、中國心靈的故事,同時他的寫作也具有國際性。 ——著名評論家 施戰軍 以才學入小說,這個類型的小說家,前面有寫《鏡花緣》的李汝珍和寫《圍城》錢鍾書,李洱是第三個。李洱要處理的問題,比前兩位要大很多。李洱之所以有野心把那么多知識點囊括進十三年的寫作,無非是想通過小說的形式追問中國今天的知識分子到底處于何種狀態。 ——著名評論家 郜元寶

它來到我們中間尋找騎手 內容簡介

《它來到我們中間尋找旗手》一書是第十屆茅盾文學獎獲獎作家李洱的“短”作品精選集,收錄了《加歇醫生》《喑啞的聲音》《一九一九年的魔術師》《局內人的寫作》等經典短篇小說和散文篇目。

它來到我們中間尋找騎手 目錄

出版說明

茅盾文學獎自一九八一年設立迄今,已近四十年。這一中國當代文學的*高獎項一直備受關注,獲獎作品所涉作家五十余位,影響甚巨。其中獲獎作品人民文學出版社所占的比例接近百分之四十,幾乎所有的獲獎作家都與人民文學出版社有過合作。這些作家大多在文壇耕耘多年,除了長篇小說之外,在中篇小說、短篇小說和散文等“短”題材領域的創作也是成就斐然。

2013年,我們以全面反映茅盾文學獎獲獎作家的綜合創作實力為宗旨,以藝術的眼光,遴選部分獲獎作家的中篇小說、短篇小說和散文的經典作品,編成集子,薈萃成了“茅盾文學獎獲獎作家短經典”叢書,得到了專家和讀者的一致好評。

此次再版,我們在原叢書的基礎上,增添了第九屆和第十屆茅盾文學獎獲獎作家的“短經典”,一些作家的作品篇目也有所增刪,旨在不斷豐富叢書內容,讓讀者更加全面細致地了解這些作家的創作。相信該系列圖書能夠與我社的“茅盾文學獎獲獎作品”系列一起,為您完整呈現一代又一代茅盾文學獎獲獎作家的創作實績、藝術品位和思想內涵。

人民文學出版社編輯部

2020年1月

目 錄

加歇醫生

喑啞的聲音

墮胎記

一九一九年的魔術師

夜游圖書館

遭遇

饒舌的啞巴

白色的烏鴉

兒女情長

狗熊

平安夜

它來到我們中間尋找騎手

局內人的寫作

聽庫切吹響骨笛

卡佛的玫瑰與香檳

小說家的道德承諾

為什么寫,寫什么,怎么寫

285 珍貴的時刻

它來到我們中間尋找騎手 節選

它來到我們中間尋找騎手 一九八五年的暑假,我帶著一本《百年孤獨》從上海返回中原老家。它奇異的敘述方式一方面引起我強烈的興趣,另一方面又使我昏昏欲睡。在返鄉的硬座車廂里,我再一次將它打開,再一次從開頭讀起。馬貢多村邊的那條清澈的河流,河心的那些有如史前動物留下的巨蛋似的卵石,給人一種天地初開的清新之感。用埃利蒂斯的話來說,仿佛有一只鳥,站在時間的零點,用它的紅喙散發著它的香甜。 但馬爾克斯的敘述的速度是如此之快,有如颶風將塵土吹成天上的云團:他很快就把吉卜賽人帶進了村子,各種現代化設施迅疾布滿了大街小巷,民族國家的神話與后殖民理論轉眼間就展開了一場拉鋸戰。《裸者與死者》的作者梅勒曾經感嘆,他費了幾十頁的筆墨才讓尼羅河拐了一個彎,而馬爾克斯只用一段文字就可以寫出一個家族的興衰,并且讓它的子嗣長上了尾巴。這樣一種寫法,與《金瓶梅》《紅樓夢》所構筑的中國式的家族小說顯然迥然不同。在中國小說中,我們要經過多少回廊才能抵達潘金蓮的臥室,要有多少兒女情長的鋪墊才能看見林黛玉葬花的一幕。當時我并不知道,一 場文學上的“尋根革命”因為這本書的啟發正在醞釀,并在當年稍晚一些時候蔚成大觀。 捧讀著《百年孤獨》,窗外是細雨霏霏的南方水鄉,我再次感到了昏昏欲睡。我被馬爾克斯的速度拖垮了,被那些需要換上第二口氣才能讀完的長句子累倒了。多天以后,當我讀到韓少功的《爸爸爸》的時候,我甚至覺得它比《百年孤獨》還要好看,那是因為韓少功的句子很短,速度很慢,摻雜了東方的智慧。可能正是由于這個原因,當時有些*激進的批評家甚至認為,《爸爸爸》可以與《百年孤獨》比肩,如果稍矮了一頭,那也只是因為《爸爸爸》是個中篇小說。我還記得,芝加哥大學的李歐梵先生來華東師大演講的時候,有些批評家就是這么提問的。李歐梵先生的回答非常干脆,他說,不,它們還不能相提并論。如果《百年孤獨》是受《爸爸爸》的影響寫出來的,那就可以說《爸爸爸》足以和《百年孤獨》比肩。這個回答非常吊詭,我記得臺下一片嘆息。 我的老家濟源,常使我想起《百年孤獨》開頭時提到的場景。在我家祖居的村邊有一條名叫沁水的河流,“沁園春”這個詞牌名就來自于這條河流,河心的那些巨石當然也如同史前動物的蛋。每年夏天漲水的時候,河面上就會有成群的牲畜和人的尸體。那些牲畜被排空的濁浪拋起,仿佛又恢復了它的靈性,奔騰于波峰浪谷。而那些死人也常常突然站起,仿佛正在水田里勞作。這與“沁園春”這個詞牌所包含的意境自然南轅北轍。我在中國的小說中并沒有看到過關于此類情景的描述,也就是說,我從《百年孤獨》中找到了類似的 經驗。我還必須提到“濟源”這個地名。濟水,曾經是與黃河、長江、淮河并列的四條大河之一,史稱“四瀆”,即從發源到入海,瀲滟萬里,自成一體。濟源就是濟水的發源地,但它現在已經干涸,在它的源頭只剩下一條窄窄的臭水溝,一叢蒲公英就可以從河的這一岸蔓延到另一岸。站在一條已經消失了的河流的源頭,當年百舸爭流、漁歌唱晚的景象真是比夢幻還要虛幻,一個初學寫作者緊蹙的眉頭仿佛在表示他有話要說。事實上,在漫長的假期里,我真的雄心勃勃地以《百年孤獨》為摹本,寫下了幾萬字的小說。我虛構了一支船隊順河漂流,它穿越時空,從宋朝一直來到八十年代,有如我后來在卡爾維諾的一篇小說《恐龍》看到的,一只恐龍穿越時空,穿越那么多的平原和山谷,徑直來到二十世紀的一個小火車站。但這樣一篇小說,卻因為我祖父的話而有始無終了。 假期的一個午后,我的祖父來找我談心,他手中拿著一本書。他把那本書輕輕地放到床頭,然后問我這本書是從哪里搞到的。就是那本《百年孤獨》。我說是從圖書館借來的。我還告訴他,我正要模仿它寫一部小說。我的祖父立即大驚失色。這位延安時期的馬列學員,到了老年仍然記得很多英文和俄文單詞的老人,此刻臉漲得通紅,在房間里不停地踱著步子。他告訴我,他已經看完了這本書,而且看了兩遍。我問他寫得好不好。他說,寫得太好了,這個人好像來過中國,這本書簡直就是為中國人寫的。但是隨后他又告訴我,這個作家幸好是個外國人,他若是生為中國人,肯定是個大右派,因為他天生長有反骨,站在組織的對立面;如果他生活在延安,他就要比托派還要托派。“延安”、“托派”、“馬爾克 斯”“諾貝爾文學獎”“反骨”“組織”,當你把這些詞串到一起的時候,一種魔幻現實主義的味道就像芥末一樣直嗆鼻子了。“把你爸爸叫來。”他對我說。我的父親來到的時候,我的祖父把他剛才說過的話重新講了一遍。我父親將信將疑地拿起那本書翻了起來,但他拿起來就沒有放下,很快就津津有味地看了進去。我父親與知青作家同齡,早年也寫過幾篇小說,豐富的生活一定使他從中看到了更多的經驗,也就是說,在他讀那本書的時候,他是身心俱往的,并且像祖父一樣目奪神移。不像我,因為經驗的欠缺,注意的只是文學技巧和敘述方式。我的祖父對我父親的不置一詞顯然非常惱火。祖父幾乎吼了起來,他對我父親說:“他竟然還要模仿人家寫小說,太嚇人了。他要敢寫這樣一部小說,咱們全家都不得安寧,都要跟著他倒大霉了。” 祖父將那本書沒收了,并順手帶走了我剛寫下的幾頁小說。第二天,祖父對我說:“你寫的小說我看了,跟人家沒法比。不過,這也好,它不會惹是生非。”我的爺爺呀,你可知道,這是我迄今為止聽到的對我的小說*為惡劣的評價?祖父又說:“盡管這樣,你還是換個東西寫吧。比如,你可以寫寫發大水的時候,人們是怎樣頂著太陽維修河堤的。”我當然不可能寫那樣的小說,因為就我所知,在洪水漫過堤壩的那一刻,人們紛紛抱頭鼠竄。當然,有些事情我倒是很想寫一寫的,那就是洪水過去之后,天上亂云飛渡,地上爛泥腥臭,河灘上的尸體在烈日下會發出沉悶的爆炸聲,不是“轟”的一聲響,而是帶著很長的尾音:“噗——”艾略特在一首詩里說,這是世界毀滅的真實方式:它不是“砰”的一聲,而是: “噗——”兩年以后,我的祖父去世了。我記得合上棺蓋之前,我父親把一個黃河牌收音機放在了祖父的耳邊。從家里到山間墓地,收音機里一直在播放黨的十三大即將召開的消息,農民們揮汗如雨要用秋天的果實向十三大獻禮,工人們夜以繼日戰斗在井架旁邊為祖國建設提供新鮮血液。廣播員激昂的聲音伴隨著樂曲穿過棺材在崎嶇的山路上播散,與林中烏鴉呱呱亂叫的聲音相起伏——這一切,多么像是小說里的情景,它甚至使我可恥地忘記了哭泣。但是二十年過去了,關于這些場景,我至今沒寫過一個字。當各種真實的變革在謊言的掩飾下悄悄進行的時候,我的注意力慢慢集中到另外的方面。但我想,或許有那么一天,我會寫下這一切,將它獻給沉睡中的祖父。而墓穴中的祖父,會像馬爾克斯曾經描述過的那樣,頭發和指甲還在生長嗎? 據說馬爾克斯不管走到哪里都要帶上博爾赫斯的小說。馬爾克斯是用文學介入現實的代表,而博爾赫斯是用文學逃避現實的象征。但無論是介入還是逃避,他們和現實的緊張關系都是昭然若揭的。在這一點上,中國讀書界或許存在著普遍的誤讀。馬爾克斯和博爾赫斯,對二十世紀八十年代中期以后的中國文學,產生了巨大的影響。對知青文學和稍后的先鋒文學來說,它們是兩尊現代和后現代之神。但這種影響主要是敘述技巧上的。就像用麥芽糖吹糖人似的,對他們的模仿使“八五新潮”以后的中國小說迅速成形,為后來的小說提供了較為穩固的“物質基礎”。但令人遺憾的是,馬爾克斯和博爾赫斯與現實的緊張關系,即他們作品中的那種 反抗性,并沒有在模仿者的作品中得到充分的表現。 當博爾赫斯說,玫瑰就存在于玫瑰的字母之內,而尼羅河就在這個詞語里滾滾流淌的時候,“玫瑰”就在舟楫上開放,沉舟側畔病樹枯死。而說博爾赫斯的小說具有反抗性,這似乎讓人難以理解,但是,那一塵不染的文字未嘗不是出于對現實的拒絕和反抗,那精心構筑的迷宮未嘗不是出于對現實的絕望。它是否定的啟示,是從迷宮的窗戶中伸向黑夜的一只手,是薄暮中從一炷香的頂端裊裊升起的煙霧。也就是說,在博爾赫斯筆下,“玫瑰”這個詞語如同里爾克的墓志銘里所提到的那樣,是“純粹的矛盾”,是用介入的形式逃避,用逃避的形式介入。這也就可以理解,博爾赫斯為什么向往邊界生活;經常在博爾赫斯的玫瑰街角出現的,為什么會是捉對廝殺的硬漢;硬漢手中舞動的為什么會是帶著血槽的匕首。我非常喜歡的詩人帕斯也曾說過,“博爾赫斯以爐火純青的技巧,清晰明白的結構對拉丁美洲的分散、暴力和動亂提出了強烈的譴責”。如果博爾赫斯的小說是當代文學史上的**只陶罐,那么它本來也是用來裝糧食的,但后來者往往把這只陶罐當成了純粹的手工藝品。還是帕斯說得*好,他說一個偉大的詩人必須讓我們記住,我們是弓手,是箭,同時也是靶子,而博爾赫斯就是這樣一個偉大的詩人。我曾經是博爾赫斯的忠實信徒,并模仿博爾赫斯寫過一些小說。除了一篇小說,別的都沒能發表出來,它們大概早已被編輯們扔進了廢紙簍。雖然后來的寫作與博爾赫斯幾乎沒有更多的關系,但我還是樂于承認自己從博爾赫斯的小說里學到了一些基本的小說技巧。對初學寫作者來說,博爾赫斯有可能 為你鋪就一條光明大道。他樸實而奇崛的寫作風格,他那極強的屬于小說的邏輯思維能力,都可以增加你對小說的認識,并使你的語言盡可能的簡潔有力,故事盡可能的有條不紊。但是,對于沒有博爾赫斯那樣的智力的人來說,他的成功也可能為你設下一個萬劫不復的陷阱,使你在誤讀他的同時放棄跟當代復雜的精神生活的聯系,在行動和玄想之間不由自主地選擇不著邊際的玄想,從而使你成為一個不倫不類的人。我有時候想,博爾赫斯其實是不可模仿的,博爾赫斯只有一個。你讀了他的書,然后離開,只是偶爾回頭再看他一眼,就是對他*大的尊重。我還時常想起,在一九八六年秋天發生的一件小事。中國的先鋒派作家的代表人物馬原先生來上海講課。當時,我還是一個在校學生,我小心翼翼地向馬原先生提了一個問題,問博爾赫斯在何種程度上影響了他的寫作,他對博爾赫斯的小說有著怎樣的看法。我記得馬原先生說,他從來沒有聽說過博爾赫斯這個人。當時小說家格非先生已經留校任教,他在幾天之后對我說,馬原在課下承認自己說了謊。或許在那個時候,博覽群書的馬原先生已經意識到,博爾赫斯有可能是一個巨大的陷阱? 韓少功先生翻譯的《生命中不能承受之輕》在相當長的時間里曾經是文學青年的必讀書。但時過境遷,我已經不再喜歡米蘭·昆德拉的饒舌和洋洋自得,因為我從他的饒舌與洋洋自得之中讀出了那么一些——我干脆直說了吧,讀出了一些輕佻。在以消極自由的名義下,與其說“輕”是不可承受的,不如說是樂于承受的。而在“重”的那一面,你從他的小 說中甚至可以讀出某種“感恩”,那是歡樂的空前釋放,有如穿短裙的姑娘吃了搖頭丸之后在街邊搖頭擺尾——與其相關,我甚至在昆德拉的小說中讀出了某種“女里女氣”的味道。更重要的是,所謂的“道德延期審判”甚至有可能給類似語境中的寫作者提供了某種巧妙的說辭,一種美妙的陳詞濫調。 但我仍然對昆德拉保留著某種敬意。經由韓少功先生,昆德拉在中國的及時出現,確實提醒中國作家關注自身的語境問題。如果考慮那個時候的中國作家正丟車保卒般地學習羅伯·格里耶和博爾赫斯的形式迷宮,即如何把羅伯·格里耶對物象的描寫轉變為單純的不及物動詞,把隱藏在博爾赫斯的“玫瑰”那個詞當中的尼羅河那滾滾波濤轉變為寸草不生的水泥迷宮,我們就有必要對昆德拉的出現表示感激。而且據我所知,關于“個人真實性”的問題,即便在此之前有過哲學上的討論,那也僅僅是在哲學領域悄悄進行,與文學和社會學沒有更多的關聯。因為昆德拉的出現,個人真實性及其必要的限度問題,才在中國有了公共空間之內的討論、交流和文學表達的可能。 昆德拉還是一個重要的跳板,一個重要的蹺蹺板。他的同胞哈韋爾經由崔衛平女士的翻譯在稍晚一些時候進入中國讀者的視閾。當然,哈韋爾在一九八九年的“天鵝絨革命”中的粉墨登場——如同約瑟夫·K進入了城堡,戈多突然出現在了流浪漢面前——也加速了他在中國的傳播。雖然伊凡·克里瑪說過“政治”一直是哈韋爾激情的重心,但我并不認為哈韋爾在此之前的寫作、演講和被審訊,是圍繞著那個重心 翩翩而起的天鵝舞。我讀過能找到的哈韋爾的所有作品,他的隨筆和戲劇。與貝克特等人的戲劇相比,他的戲劇的原創性自然要大打折扣,但我感興趣的是他對特殊的語境的辨析能力,以及辨析之后思想的行動能力。在失去發展的原動力而只是以僵硬的慣性向前滑動的后極權制度下,恐怕很少有人能像哈韋爾那樣如此集中地體會到生活的荒誕性。 吃鹽不成,不吃鹽也不成;走快了要出汗,走慢了要著涼;招供是一種背叛,不招供卻意味著更多的犧牲——這是自加繆的《正義者》問世以來,文學經驗的一個隱蔽傳統。哈韋爾自然深知其味。人性的脆弱、體制的謊言性質以及反抗的無能,共同釀就了那杯窖藏多年的慢性毒酒——更多的時候,人們有如身處埃舍爾繪畫中的樓梯而不能自拔。哈韋爾品嘗到了這杯慢性毒酒的滋味。他并沒有因為上帝發笑就停止思索,也沒有因為自己發笑就再次宣布上帝死了。他致力于像刺穿膿包似的穿透其中的荒誕感,并堅持使用正常和嚴肅的方式來對待這個世界。然而,令人感到奇怪的是,昆德拉的小說可以在中國大行其道,并塞滿出版商的腰包,但一個以正常和嚴肅的行為方式對待世界的哈韋爾卻只能以“地下”的方式傳播。我知道許多人會說這是因為哈韋爾后來在世俗意義上的“成功”使然,但我們不妨換個方式來思考這個問題:對一個越來越不嚴肅的時代來說,嚴肅的思維和行為方式仿佛就是不赦之罪。 卡夫卡與荒誕派戲劇所造就的文學經驗,在哈韋爾的隨筆和戲劇中得到了傳承。對后來的寫作者來說,哈韋爾其實開辟了另外一條道路,即對復雜語境中的日常生活事實的精 妙分析。路邊的標語牌,水果店老板門前的條幅,啤酒店老板的絮語,這些日常生活中常見的景象,都成了哈韋爾表達和分析的對象。 當代小說,與其說是在講述故事的發生過程,不如說是在探究故事的消失過程。傳統小說對人性的善與惡的表現,在當代小說中被置換成對人性的脆弱和無能的展示,而在這個過程中,敘述人與他試圖描述的經驗之間,往往構成一種復雜的內省式的批判關系。無論是昆德拉還是哈韋爾,無論是索爾·貝婁還是庫切,幾乎概莫能外。 當然,這并不是說馬爾克斯式的講述傳奇式故事的小說已經失效,拉什迪的橫空出世其實已經證明,這種講述故事的方式在當代社會中仍然有它的價值。但只要稍加辨別,就可以發現馬爾克斯和拉什迪這些滔滔不絕的講述故事的大師,筆下的故事也發生了悄悄的轉換。在他們的故事當中,有著更多的更復雜的文化元素。以拉什迪為例,在其精妙絕倫的短篇小說《金口玉言》中,雖然故事講述的方式似乎并無太多新意,但故事講述的卻是多元文化相交融的那一刻帶給主人公的復雜感受。在馬爾克斯的小說中,美國種植園主與吉卜賽人以及西班牙的后裔之間也有著復雜的關聯,急劇的社會動亂、多元文化之間的巨大落差、在全球化時代的宗教糾紛,使他們筆下的主人公天然地具備了某種行動的能力,個人的主體性并沒有完全塌陷。他們所處的文化現實既是歷時性的,又是共時性的,既是民族國家的神話崩潰的那一刻,又是受鐘擺的牽引試圖重建民族國家神話的那一刻。而 這幾乎本能地構成了馬爾克斯和拉什迪傳奇式的日常經驗。 我個人傾向于認為,可能存在著兩種基本的文學潮流,一種是馬爾克斯、拉什迪式的對日常經驗進行傳奇式表達的文學,一種是哈韋爾、索爾·貝婁式的對日常經驗進行分析式表達的文學。近幾年,我的閱讀興趣主要集中在后一類作家身上。我所喜歡的俄國作家馬卡寧顯然也屬于此類作家——奇怪的是,這位作家并沒有在中國獲得應有的回應。在這些作家身上,人類的一切經驗都將再次得到評判,甚至連公認的自明的真理也將面臨著重新的審視。他們雖然寫的是沒有故事的生活,但沒有故事何嘗不是另一種故事?或許,在馬爾克斯看來,這種沒有故事的生活正是一種傳奇性的生活。誰知道呢?我*關心的問題是,是否存著一種兩種文學潮流相交匯的寫作,即一種綜合性的寫作?我或許已經在索爾·貝婁和庫切的小說中看到了這樣一種寫作趨向。而對中國的寫作者來說,由于歷史的活力尚未消失殆盡,各種層出不窮的新鮮的經驗也正在尋求著一種有力的表達,如布羅茨基所說,“它來到我們中間尋找騎手”,我們是否可以說有一種新的寫作很可能正在醞釀之中?關于這個話題,我可能會有更多的話想說,因為它在相當長一段時間內成了我思維交織的中心,*近對庫切小說的閱讀也加深了我的這種感受。但這已經是另外一個話題了,是另一篇文章的開頭。我只是在想,這樣一種寫作無疑是非常艱苦的,對寫作者一定提出了更高的要求。面對著這樣一種艱苦的寫作,從世界文學那里所獲得的諸多啟示,或許會給我們帶來必要的勇氣和智慧。我再一次想起了從祖父的棺材里傳出來的 聲音,聽到了山林中的鳥叫。我仿佛也再次站到了一條河流的源頭,那河流行將消失,但它的波濤卻已在另外的山谷回響。它是一種講述,也是一種探究;是在時間的縫隙中回憶,也是在空間的一隅流連。

它來到我們中間尋找騎手 作者簡介

李洱: 生于1966年,河南人。著名作家。2019年,長篇小說《應物兄》獲第十屆茅盾文學獎。

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

朝聞道

- >

上帝之肋:男人的真實旅程