-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

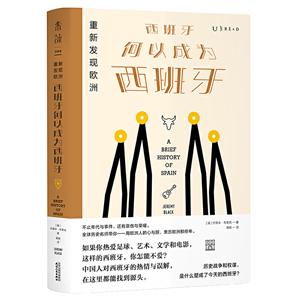

重新發現歐洲:西班牙何以成為西班牙 版權信息

- ISBN:9787201133560

- 條形碼:9787201133560 ; 978-7-201-13356-0

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

重新發現歐洲:西班牙何以成為西班牙 本書特色

號稱強國的西班牙,它一千多年都在收復失地?一個日不落帝國,為何極盛而衰,塞萬提斯戲劇早有預言?西班牙人熱情洋溢,但統治者卻是權謀高手?都說西班牙交通發達,可他們一度出門只能騎驢?嚴酷環境與歷史戰爭,究竟是什么塑造了西班牙?

著名歷史學家杰里米·布萊克用簡潔的語言和豐富的材料,講述了不為人知的西班牙歷史。從古羅馬浴血奮戰反抗王權的邊陲小國,到大發現時代的航海帝國,再到20世紀反對獨裁者的革命先鋒。本書以著名歷史事件對現實的交錯影響為主線,從環境、人口、政治、經濟、飲食生活等角度,深入刻畫了西班牙歷史的全貌,在2500年當中自由穿梭。這本書可以幫助我們理解昔日的海上霸主、革命搖籃和如今的藝術大國如何締造成形。

重新發現歐洲:西班牙何以成為西班牙 內容簡介

本書用生動簡潔語言和豐富的歷史材料, 講述了一個真實的西班牙, 從古羅馬帝國時期的邊陲小國, 到地理大發現時代的航海帝國, 再到20世紀初的“國際縱隊”, 本書從歷史、地理、人文的多角度, 縱貫了2500年時空。

重新發現歐洲:西班牙何以成為西班牙 目錄

**章 多元地理塑造了多元的生活

第二章 羅馬的統治奠定了物質的基礎

第三章 西哥特與摩爾人入侵:埋下反抗之種

第四章 兩個西班牙的對峙與破碎的中世紀版圖

第五章 地理大發現與黃金世紀的降臨

第六章 盛極轉衰的帝國統治:塞萬提斯早有預言

第七章 王位繼承戰爭與遲滯的工業化進程

第八章 拿破侖戰爭:被支配的恐懼

第九章 工業革命:西班牙懶惰被動嗎?

第十章 君主制的終結,“1898 年一代”的改革愿景

第十一章 西班牙內戰:雙方同樣殘酷

第十二章 暗潮涌動的佛朗哥統治

第十三章 新生:君主立憲的重建與世界參與者

第十四章 結語:一個不斷做選擇的國家

重新發現歐洲:西班牙何以成為西班牙 節選

**章 多元地理塑造了多元的生活

環境以其自身的運作規律與嚴酷條件塑造了西班牙歷史。

“西班牙的雨大多落在平原上。” 呃,不,并不是這樣。但是這句因 《窈窕淑女》(1956 年)而廣為人知,后來又被歌唱喜劇二人組夫蘭達斯與史旺(Flanders and Swann)拿來調侃了一番的臺詞,著實把握住了人們理解西班牙環境的必要性。蕭伯納*初的劇本《皮格馬利翁》(1913 年)里并沒有這句話,但它卻出現在 1938 年的電影版中,后來更是在艾倫·杰伊·勒納(Alan Jay Lerner)填詞的1956 年音樂劇中走紅。在西班牙語里,這句話直譯為“塞維利亞的雨是個奇跡”。

事實上,這里所指的并不是一種環境,而是多種環境。因為,西班牙的環境多種多樣,對旅人來說可謂復雜多變。然而,*近的幾十年間,由于交通運輸的發展,尤其是令人震驚的高速鐵路干線的修建,環境上的復雜性就顯得無關緊要了。其中,讓人尤為稱奇的是長達 1900 英里(約 3100 千米)的西班牙高速鐵路(簡稱 AVE)。它連接了馬德里、巴塞羅那與塞維利亞,包括從巴塞羅那出發,途經巴倫西亞、格拉納達,終至塞維利亞的計劃擴建的高速線。1992 年,西班牙首條高速鐵路干線開通,以馬德里為起點,以塞維利亞為終點。2015 年,該線延伸至加的斯(Cádiz)。2004 年,從馬德里到馬拉加的高速鐵路運行時間為2.5 小時。2008 年開通,由馬德里途經薩拉戈薩,終至巴塞羅那的高速線,全長 386 英里(約 621 千米),運行時間大致相同。西班牙高速鐵路也與法國鐵路線連通了起來。此外,西班牙鐵路產業享譽全球,鐵路網也建到了國門之外,例如,沙特阿拉伯的麥加—麥地那高速鐵路。

如今,四通八達的高速公路已成為基礎設施的一大組成部分。國內民航服務同樣起到了折疊空間、改變時間、加速地上傳輸的作用。而且,航空服務在經濟領域同樣具有重要作用。例如,它能確保深居內陸的馬德里的居民可以在清晨吃到空運來的鮮魚。事實上,馬德里居民會告訴你,他們擁有西班牙*好的魚。

不過,這一切其實是在不久前才出現的。19 世紀末,在人們將烈性炸藥用于隧道挖掘之前,地形就塑造了西班牙不同地區的鮮明特色,同時也把這個國家弄得四分五裂。山脈拉長了距離,隔斷了不同區域,在惡劣天氣加劇了種種地勢問題時,這種隔斷感顯得尤為突出。彼時,無論是從國外前往西班牙,還是在西班牙國內旅行,旅人都面臨著重重困難。

要到西班牙的話,就得翻過比利牛斯山。這項任務由于冬天的天氣與春天的融雪而變得異常困難,因為融雪會使河水猛漲。比利牛斯山脈海拔 11168 英尺(約 3404 米),長期以來充當著國境分界線。山脈將過去的某些王國的領土一分為二,譬如阿拉貢王國、納瓦拉王國。

也就是在不久前,一些天然屏障才被清除。例如,東比利牛斯山一段開通了維耶拉隧道(Túnel de Vielha,1948)與卡爾迪隧道(Túnel del Cardí,1984)。在西比利牛斯山,連接法國與西班牙的松波特公路隧道 (Somport road tunnel)于 2003 年開通。比利牛斯山中段尚無隧道。

海上航行的困難直到人們利用蒸汽機克服了常見的海風(或者無風)、洋流與暴風雨的問題之后才得到解決。當時,各種問題在船舶由比斯開灣駛向西班牙的大西洋沿岸地區時尤為明顯。

關于西班牙國內的情況,1787 年亞瑟·楊格提到了那里“糟糕的公路”。1729 年,在從巴黎前往塞維利亞途中,威廉·斯坦霍普(William Stanhope)抱怨說,在西班牙旅行時,只有蹲在馬背上才跑得快,但這個姿勢可不舒服。而且,就算騎的是騾子,旅行者也得保持這個姿勢行進100 里格。納瓦拉自治區的特殊性,甚至說巴斯克地區的特殊性,在某種程度上正是源于其地理位置的與世隔絕,盡管在歷史上,阿斯圖里亞斯與坎塔布里亞更加難以到達。無論鐵路如何縮短了馬德里與巴塞羅那之間的距離,空間上的間隔都會在很大程度上造成二者政治上的對立。

人們無法認定西班牙具有單一的地理特征,這倒不是因為它面積太大,但國土面積確實是一個影響因素:西班牙的國土面積遠超英格蘭。 其面積約為 194980 平方英里(約505000 平方千米),是僅次于俄羅斯、 烏克蘭與法國的歐洲第四大國。西班牙沒有一種單一的地理特征,主要 是因為它沒有可以充當全國中心地帶的河谷,遑論能與尼羅河、密西西比河、多瑙河或者長江相提并論的河谷地區了。 相反,西班牙地勢以高原為主,梅塞塔高原(the Meseta)將全國的平均海拔拉高至 640 米。梅塞塔高原占據了西班牙中部的廣闊領土,周圍大多為山脈所環繞,尤其是西北面的坎塔布里亞山脈、南緣的莫雷納山脈,以及東北面的伊比利亞山脈。越過后面兩座山,便有較大的河谷了,流經此區域的是瓜達爾基維爾河與埃布羅河,它們分別是安達盧西亞自治區與阿拉貢自治區的重要河流。在這兩處河谷之外,巍然聳立著更高的山脈,分別是內華達山脈與比利牛斯山脈。在眾多山脈與海岸之間有許多濱海平原。隨著重要河流,尤其是埃布羅河與瓜達爾基維爾河,一路奔流入海,這些濱海平原的面積會越來越大,重要性也漸次上升。杜羅河與塔霍河流經葡萄牙,并分別從波爾圖與里斯本注入大西洋。

濱海平原在北面的坎塔布里亞山脈與南面的內華達山脈處要狹窄得多。在那里,就算稱不上目之所及都是山,至少視野會受到群山的限制。基本上,地中海、大西洋、葡萄牙國界線,以及作為法國與西班牙兩國界山的比利牛斯山脈,共同構成了西班牙疆域的邊界。

從環境與農業角度來看,西班牙的海岸線在地質上存在巨大差異。此外,就整體而言,地中海要比大西洋更利于船只通航,而且二者的交匯處有些難以航行的水域,尤其是在地中海入海口處有一股強勁的自西而來的洋流,會對即將劃向或駛往西方的船只產生巨大阻力。若利用北岸海面的下層逆流,船舶可部分規避這股洋流。當初腓尼基人正是據此成功地從地中海駛向了加迪爾(加的斯)。

西班牙的領地延伸到了海上,其中以巴利阿里群島與加那利群島*為突出,還包括位于摩洛哥的沿海飛地休達與梅利利亞。這兩塊飛地相當于西班牙的直布羅陀。直布羅陀是位于西班牙南端的一塊飛地,自1704 年起被英國占領,不過西班牙歷屆政府一直聲稱自己擁有直布羅陀主權。西班牙帝國在其他地方的勢力范圍已不復存在,但是,它曾是世界上首屈一指的帝國,不論是從國土面積,還是全球勢力范圍來看,均是如此。

地質多樣性會帶來氣候上的顯著差異,這恰好印證了西班牙的情況。位于梅塞塔高原上的卡斯蒂利亞,冬季嚴寒,夏季酷熱干燥,其嚴酷的環境不適宜人類生活,也不利于農業發展。與此相對,沿海以及位于西班牙西北部、面向大西洋的加利西亞有幾處地中海氣候區。法國的布列塔尼地區、英格蘭的西南諸郡與加利西亞之間不乏相似之處,這不僅體現在它們以魚為主的日常飲食上,還包括充沛降雨造就的茂盛林木,以及鮮見于西班牙大多數地區的乳制品生產。而且,在加利西亞,人們喝的是蘋果酒而不是葡萄酒,這點也十分引人關注。

西班牙中部的梅塞塔高原,尤其是老卡斯蒂利亞(或曰卡斯蒂利亞北部),大部分位于杜羅河流域。這里以種植業為主,尤以小麥種植居多,人口相對稀少。在與地中海沿岸比較之后,梅塞塔高原形成這樣的局面也就不足為奇了。地中海沿岸地區水量充沛,因此可以形成人口稠密的灌溉區。那里采用密集型農業,種植了從柑橘類水果到水稻的各種作物。西班牙生活的多姿多彩即刻體現在環境的多樣性上:從梅塞塔高原上艱苦的農耕田園生活,到巴倫西亞附近的農民于碩果累累的灌溉農田上的勞作,再到坎塔布里亞海岸星羅棋布的以捕鱈魚為生的村寨。

然而,技術帶來了翻天覆地的變化。塞萬提斯在《堂吉訶德》(1605年、1615 年分兩部出版)中提到的往馬德里運送鮮魚的趕騾人,如今變成了卡車司機。在安達盧西亞大莊園(latifundia)里辛勤勞作的無產勞工(braceros)與在加利西亞的小莊園(minifundia)中勞作的農民之間的差距,如今漸漸被農業機械化消除。但是,農村生活的本質未變,遠遠未到被大型機械所取代的時刻。環境方面的考量依然十分重要。

重新發現歐洲:西班牙何以成為西班牙 作者簡介

杰里米·布萊克(Jeremy Black),英國埃克塞特大學歷史學教授,軍事與外交史專家,曾在西點軍校、德克薩斯基督教大學和斯蒂爾曼學院擔任客座教授。他是劍橋大學的優秀畢業生,后碩士畢業于牛津大學。布萊克是2018年英國外交政策研究所的鄧普頓研究員,曾于2008年獲得美國軍事史學會頒發的“塞繆爾·艾略特·莫里森獎”。他曾出版100多本歷史著作,近著有《英國現代史:從1945年到英國脫歐》《冷戰》和《大英帝國》等。

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

詩經-先民的歌唱

- >

我與地壇

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)