-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

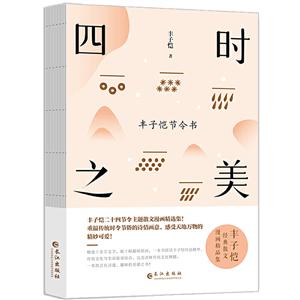

四時之美:豐子愷節令書 版權信息

- ISBN:9787549265732

- 條形碼:9787549265732 ; 978-7-5492-6573-2

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

四時之美:豐子愷節令書 本書特色

感時應物是中國傳承千年的生活智慧,本書以春、夏、秋、冬四季及二十四節氣為主題,體現豐子愷先生在不同時節的生活情趣,表達人與自然、生命、萬物等息息相通的況味與哲思。

全書根據豐子愷先生文章所描述的內容,如西湖春游、夏夜聽雨、秋風鳴蟲、冬日賞雪等,多方面展現豐子愷先生的生活態度與對自然生命之美的贊頌。

同時選編與主題對應的豐子愷漫畫多幅,四色彩印,精美大方,既可閱讀、欣賞,也可作為藏品收藏。圖文結合,詩中有畫,畫中有詩,讓我們一同走進豐子愷先生的作品之中……

四時之美:豐子愷節令書 內容簡介

本書擬以春、夏、秋、冬四季及24節氣為主題, 體現豐子愷先生在不同時節的生活情趣, 表達一種與自然、人生等息息相通的況味與哲思。

四時之美:豐子愷節令書 目錄

新年 / 004

新年小感 / 007

雨水

春 / 012

赤欄橋外柳千條 / 016

驚蟄

三只扁豆秧 / 023

蜜蜂 / 025

春分

鐵馬與風箏 / 031

清明

清明 / 038

谷雨

惜春 / 044

夢痕 / 050

立夏

養蠶時節 / 060

西湖船 / 063

小滿

看燈 / 071

鼓樂 / 074

芒種

芒種的歌 / 080

夏至

爸爸的扇子 / 086

釣魚 / 091

小暑

蛙鼓 / 096

蝌蚪 / 103

大暑

盛夏的某晚 / 113

熱天寫稿 / 114

立秋

立秋一過 / 120

月的大小 / 121

處暑

錢江看潮記 / 127

廬山面目 / 132

白露

山中避雨 / 140

葡萄棚下 / 145

秋分

秋 / 146

胡桃云片 / 150

秋的星座及其傳說 / 154

寒露

蟹 / 175

清晨 / 181

霜降

看殘菊有感 / 188

落葉 / 192

欲窮千里目,更上一層樓 / 197

立冬

初冬浴日漫感 / 202

爆炒米花 / 205

小雪

初雪 / 210

大雪

獨攬梅花掃臘雪 / 217

冬至

甘美的回味 / 224

酒令 / 231

小寒

爐邊閑思 / 234

吃瓜子 / 237

大寒

寄寒衣 / 246

松柏凌霜竹耐寒 / 251

四時之美:豐子愷節令書 節選

新年

從無始到無終,時間浩蕩地移行著,本無所謂快慢。但在人的感覺上,時間劃分了段落似覺過得快些,同時感到爽快,混沌地移行似覺過得慢些,同時感到沉悶。這好比音樂:許多音漫無分別地連續奏下去,冗長而令聽者感覺厭倦。若分了樂章,樂段,樂句,劃了小節,便有變化,而令人感覺快適了。

自然的時間劃分,是寒暑與晝夜。一寒一暑為一年,一晝一夜為一日。但由寒到暑,由暑到寒,微微地逐漸推移,渾無痕跡。人類嫌它冗長、散漫,便加以人工的劃分。把一年劃分為四季、十二個月,以求變化。陰歷的月雖以月亮的一圓一缺為標準,但月亮的圓缺在實際上畢竟沒有什么重大的影響,初一的白晝與十五的白晝并無分別。陽歷的月就不管月亮的圓缺了,故十二月只能說是人工的劃分。一個月有三十次晝夜,人類又嫌其冗長、散漫。再加以更細的劃分,以七天為一星期。這樣一來,日子過起來爽快得多,轉瞬又是星期日。來了四個星期日,便是一月。假使沒有星期的劃分,一個月中同樣的晝夜反復三十次,豈不厭倦?所以家居的人時常感到沉悶,度學校生活的人便覺得星期飛也似地過去。在地理書上看到一年中有數個月的長晝與長夜的兩極地方的情形,誰也同情于他們的生活的苦悶。

但在晝夜一日一來復的溫帶上的生活中,一晝夜之間沒有劃分,仍嫌其冗長。便把它平分為十二時,或二十四小時。又把一小時分作六十分,一分分作六十秒。本來渾成一氣的時間,現在就被切得粉碎,而部署為許多節段了。這樣一來,人的度日就有了變化,而不覺其長。像學校的生活,一個上午劃分作四個時間,一個時間內又劃出五十分鐘授課,十分鐘休息。上課復休息,休息復上課,不知不覺之間,一上午過去,午膳的鐘聲已經響出了。小學校近來改用一刻鐘或半小時為一課,劃分尤為瑣碎。兒童生活興味旺盛,不能忍耐長時間的連續。給他們把時間這樣細碎地劃分了,他們便覺變化繁多,而不嫌其長,因而讀書也有興味了。古昔生活悠閑的詩人,春晝無事,靜觀默坐,便謂“日長如小年”。患失眠癥的人覺得長夜漫漫,坐牢監的人度日如年。但生活繁快的人只覺“光陰如箭”“日月如梭”。這雖是嘆惜時間度送太忙的話,但當其度送之時,翻著日歷寫信,看著手表吃飯,抱著鬧鐘睡覺,只覺時間的經過變化百出,應接不暇,因而發生興味,不覺沉悶之苦。這好比聽賞節奏復雜而拍子急速的音樂,因其變化豐富,聽者就不嫌樂曲之長。

可知時間劃分愈細,感覺上過去愈快,生活上興味愈多。故“快”就是“樂”,快樂稱為“快活”。人生一方面求壽命之長,一方面又求生活過去之快,兩者看似矛盾,而其實無妨。因為這是在實際上求壽命之長,而在感覺上求生活過去之快。人工的時間劃分,便是在感覺上求生活過去之快的一法。

新年也是在混沌的寒暑推移中用人工劃分出來的時間的段落。雖然根據地球繞日的周期而定,然并不完全正確。陰歷尤多參差。且在實際上,大晦日與元旦同是冬令的一天,并無什么差別可以看出。所以也只能說是人工的劃分。有了這劃分,年的界限便判然,人的生活便覺爽快。有了這劃分,人就可在元旦這一天的早上,興致勃然地叫道:“新年開始了!”“恭賀新禧!”“發財發財!”好像從這一日起,天上換了一個新的太陽。

新年是一年中*快樂的時間,應該說些快樂的話。但想來想去,也只是由時間劃分而來的這一點,此外沒有別的快樂可說,在這國難民窮的時候。

廿二〔1933〕年十二月七日于浙江。

新年小感

我自從有知以來,已經過了四十幾個新年。我覺得新年之樂,好像一支蠟燭,越點越短。點了四十幾年,只剩下一段蠟燭芯子,橫臥在一攤蠟燭油里,明滅殘光,眼見得就要消逝了!

我兒時,新年是一年中*快樂的時期。快樂的原因,在于個個人閑,個個人新,個個人快樂。從元旦起,真好比天上換了一個新太陽,人間換了一種新的空氣。

我家是開染坊店的。一年四季,早上拔開店板,晚上裝上店板;白天主顧來往,晚上店員睡覺,不容我們兒童去打擾的。只有到了元旦,店板白天也不開,只在中間拔去一塊板,使天光照進店堂,店堂就變了兒童和大人們的游戲場了。店員個個空閑,吃飽了飯,和我們兒童一起游戲,打年鑼鼓,擲骰子,推牌九,踢毽子,放炮竹,捉迷藏……鄰家的人,親戚家的人,大大小小,都可參加,來者不拒。從這天起,人與人之間的關系似乎另換了一套:一向板臉的管賬先生,如今也把嘴巴拉開,來同我們擲骰子了。一向拒絕小孩子到店堂里來的伙計,如今也卷起袖子,來幫我們放爆竹了。甚至一向要罵小孩子的隔壁的老爹爹,也露出了兩三顆牙齒,來和我們打鑼鼓了。這樣的狂歡,一直延續半個月。

走到街上,家家閉戶,店店關門,好似緊急警報中。但見滿街穿新衣的人,紅紅綠綠,花花樣樣,大大小小,男男女女,沒有一個人的嘴巴不拉開,沒有一個人的袋里沒有錢。茶館里,酒店里,燒賣攤上,擁擠著許多新衣服,望過去好像油畫家的調色板。老頭子都穿著閃亮的天青緞子馬褂,在街上踱方步。老太婆都穿紅綢綿襖,上面罩一件翠藍短衫,底下露出一大段紅綢,招搖過市。鄉村里的女人,這一天全體動員,浮出在大街上;個個身上裹著折印很明顯的新衣裳,臉上的香粉涂得同戲臺上的曹操一樣白。青年小伙子們穿著*時髦的一字襟背心,花緞袍子,游蜂浪蝶似的東來西去,貪看粉白黛綠,評量環肥燕瘦。女人們在這一天特別大方,“目眙不禁,握手無罰。”總之,所有的人,在元旦這一天,不是做人而是做戲了。這樣的做戲,一直延續半個月。

一年一度,這樣的戲劇性狂歡,在人生實在是很需要的。好比一支樂曲,有了節奏,有了變化,趣味豐富得多。可惜四十年來,因了政治不清明,社會組織不良,弄得民不聊生。新年的歡樂,到現在已經不絕如縷了。我不想開倒車,回到古昔;我但望有另一種合于現代人生的新的節奏,新的變化,來調劑我們年中生活的沉悶。目前的人的生活,尤其是都會人的生活,實在太枯燥了,太缺乏戲劇的成分了。三百六十六日,天天同樣,孜孜兀兀,一直到死,這人生豈不太單調,太機械,太不像“人生”嗎?

然而人生總是人生。人生的幸福可由人自己制造出來。物極必反,人生苦到了極點,必定會得福。好比長夜必定會天亮一樣。新年之樂的蠟燭已經快點完了。不要可惜已經點去的部分,還是設法換一枝新的更長大的蠟燭;*好換一盞長明燈,光明永遠不熄。

卅六〔1947〕年十二月廿五日于杭州。

春

春是多么可愛的一個名詞!自古以來的人都贊美它,希望它長在人間。詩人,特別是詞客,對春愛慕尤深。試翻詞選,差不多每一頁上都可以找到一個春字。后人聽慣了這種話,自然地隨喜附和,即使實際上沒有理解春的可愛的人,一說起春也會覺得歡喜。這一半是春這個字的音容所暗示的。“春!”你聽,這個音讀起來何等鏗鏘而惺忪可愛!這個字的形狀何等齊整妥帖而具足對稱的美!這么美的名字所隸屬的時節,想起來一定很可愛。好比聽見名叫“麗華”的女子,想來一定是個美人。

然而實際上春不是那么可喜的一個時節。我積三十六年之經驗,深知暮春以前的春天,生活上是很不愉快的。

梅花帶雪開了,說道是漏泄春的消息。但這完全是精神上的春,實際上雨雪霏霏,北風烈烈,與嚴冬何異?所謂迎春的人,也只是瑟縮地躲在房櫳內,戰栗地站在屋檐下,望望枯枝一般的梅花罷了!

再遲個把月吧,就像現在:驚蟄已過,所謂春將半了。住在都會里的朋友想象此刻的鄉村,足有畫圖一般美麗,連忙寫信來催我寫春的隨筆。好像因為我偎傍著春,惹他們妒忌似的。其實我們住在鄉村間的人,并沒有感到快樂,卻生受了種種的不舒服:寒暑表激烈地升降于三十六度至六十二度[注釋]之間。一日之內,乍暖乍寒。暖起來可以想起都會里的冰淇淋,寒起來幾乎可見天然冰,飽嘗了所謂“料峭”的滋味。天氣又忽晴忽雨,偶一出門,干燥的鞋子往往拖泥帶水歸來。“一春能有幾番晴”是真的;“小樓一夜聽春雨”其實沒有什么好聽,單調得很,遠不及你們都會里的無線電的花樣繁多呢。春將半了,但它并沒有給我們一點舒服,只教我們天天愁寒,愁暖,愁風,愁雨。正是“三分春色二分愁,更一分風雨”!

春的景象,只有乍寒、乍暖、忽晴、忽雨是實際而明確的。此外雖有春的美景,但都隱約模糊,要仔細探尋,才可依稀仿佛地見到,這就是所謂“尋春”吧?有的說“春在賣花聲里”,有的說“春在梨花”,又有的說“紅杏枝頭春意鬧”,但這種景象在我們這枯寂的鄉村里都不易見到。即使見到了,肉眼也不易認識。總之,春所帶來的美,少而隱;春所帶來的不快,多而確。詩人詞客似乎也承認這一點,春寒、春困、春愁、春怨,不是詩詞中的常談嗎?不但現在如此,就是再過個把月,到了清明時節,也不見得一定春光明媚,令人極樂。倘又是落雨,路上的行人將要“斷魂”呢。

可知春徒有其名,在實際生活上是很不愉快的。實際,一年中*愉快的時節,是從暮春開始的。就氣候上說,暮春以前雖然大體逐漸由寒向暖,但變化多端,始終是乍寒,乍暖,*難將息的時候,到了暮春,方才冬天的影響完全消滅,而一路向暖。寒暑表上的水銀爬到temperate〔溫和〕上,正是氣候*temperate的時節。就景色上說,春色不須尋找,有廣大的綠野青山,慰人心目。古人詞云:“杜宇一聲春去,樹頭無數青山。”原來山要到春去的時候方才全青,而惹人注目。我覺得自然景色中,青草與白雪是*偉大的現象。造物者描寫“自然”這幅大畫圖時,對于春紅、秋艷,都只是略蘸些胭脂、朱,輕描淡寫。到了描寫白雪與青草,他就毫不吝惜顏料,用刷子蘸了鉛粉、藤黃和花青而大塊地涂抹,使屋屋皆白,山山皆青。這仿佛是米派山水的點染法,又好像是Cézanne〔塞尚〕風景畫的“色的塊”,何等潑辣的畫風!而草色青青,連天遍野,尤為和平可親、大公無私的春色。花木有時被關閉在私人的庭園里,吃了園丁的私刑而獻媚于紳士淑女之前。草則到處自生自長,不擇貴賤高下。人都以為花是春的作品,其實春工不在花枝,而在于草。看花的能有幾人?草則廣泛地生長在大地的表面,普遍地受大眾的欣賞。這種美景,是早春所見不到的。那時候山野中枯草遍地,滿目憔悴之色,看了令人不快。必須到了暮春,枯草盡去,才有真的青山綠野的出現,而天地為之一新。一年好景,無過于此時。自然對人的恩寵,也以此時為*深厚了。

講求實利的西洋人,向來重視這季節,稱之為May(五月)。May是一年中*愉快的時節,人間有種種的娛樂,即所謂May-queen(五月美人)、May-pole(五月彩柱)、May-games(五月游藝)等。May這一個字,原是“青春”、“盛年”的意思。可知西洋人視一年中的五月,猶如人生中的青年,為*快樂、*幸福、*精彩的時期。這確是名符其實的。但東洋人的看法就與他們不同:東洋人稱這時期為暮春,正是留春、送春、惜春、傷春,而感慨、悲嘆、流淚的時候,全然說不到樂。東洋人之樂,乃在“綠柳才黃半未勻”的新春,便是那忽晴、忽雨、乍暖、乍寒、*難將息的時候。這時候實際生活上雖然并不舒服,但默察花柳的萌動,靜觀天地的回春,在精神上是*愉快的。故西洋的“May”相當于東洋的“春”。這兩個字讀起來聲音都很好聽,看起來樣子都很美麗。不過May是物質的、實利的,而春是精神的、藝術的。東西洋文化的判別,在這里也可窺見。

一九三四年三月十二夜十時

赤欄橋外柳千條

日麗風和的一個下午,獨自在西湖邊上彷徨。暫時忘記了時間,忘記了地點,甚至忘記了自身,而放眼觀看目前的春色,但見綠柳千條,映著紅橋一帶,好一片動人的光景!古人詩云:“赤欄橋外柳千條。”昔日我常嘆賞它為描寫春景的佳句。今日看見了它的實景,嘆賞得愈加熱烈了。但是,這也并非因為見了詩的實景之故,只因我忘記了時間,忘記了地點,甚至忘記了自身,所見的就是詩人的所見;換言之,實景就是詩,所以我的嘆賞能愈加熱烈起來。不然,兇惡的時代消息彌漫在世界的各處,國難的紀念碑矗立在西湖的彼岸,也許還有人類的罪惡充塞在赤欄橋畔的汽車里,柳陰深處的樓臺中,世間有什么值得嘆賞呢?從前的雅人歡喜管領湖山,常自稱為“西湖長”,“西湖主”。做了長,做了主,哪里還看得見美景?恐怕他們還不如我一個在西湖上的游客,能夠忘懷一切,看見湖上的畫意詩情呢?

但是,忘懷一切,到底是拖著肉體的人所難以持久的事。“赤欄橋外柳千條”之美,只能在一瞬間使我陶醉,其次的瞬間就把我的思想拉到藝術問題上去。紅配著綠,何以能使人感到美滿?細細咀嚼這個小問題,彷徨中的心也算有了一個著落。

據美學者說,色彩都有象征力,能作用于人心。人的實際生活上,處處盛用著色彩的象征力。現在讓我先把紅綠兩色的用例分別想一想看:據說紅象征性愛,故關于性的曰“桃色”。紅象征婚姻,故俗稱婚喪事曰“紅白事”。紅象征女人,故舊稱女人曰“紅顏”,“紅妝”。女人們自己也會很巧妙地應用紅色:有的把臉孔涂紅,有的把嘴唇涂紅,有的把指爪涂紅,更有的用大紅作衣服的里子,行動中時時閃出這種刺目的色彩來,仿佛在對人說:“我表面上雖鎮靜,內面是懷抱著火焰般的熱情的啊!”愛與結婚,總是歡慶的,繁榮的。因此紅又可象征尊榮。故俗稱富貴曰“紅”。中國人有一種特殊的脾氣:受人銀錢報謝,不歡喜明明而歡喜隱隱,不歡喜直接而歡喜間接。在這些時候,就用得著紅色的幫助,只要把銀錢用紅紙一包,即使明明地送去,直接地送去,對方看見這色彩自會欣然樂受。這可說是紅色的象征力的一種妙用!然而紅還有相反的象征力:在古代,殺頭犯穿紅衣服,紅是罪惡的象征。在現代,車站上阻止火車前進用紅旗,馬路上阻止車馬前進用紅燈,紅是危險的象征;義旗大都用紅,紅是革命的。蘇聯用紅旗的,人就稱蘇聯曰“赤俄”,而謹防她來“赤化”。同是赤,為什么紅紙包的銀錢受人歡迎,而赤化遭人大忌呢?這里似乎有點矛盾。但從根本上想,亦可相通:大概人類對于紅色的象征力的認識,始于火和血。火是熱烈的,血是危險的。熱烈往往近于危險,危險往往由于熱烈。凡是熱情,生動,發展,繁榮,力強,激烈,危險等性狀,都可由火和血所有的色彩而聯想。總之,紅是生動的象征。

綠象征和平。故車站上允許火車前進時用綠旗,馬路上允許車馬前進時用綠燈。這些雖然是人為的記號,其取用時也不無自然的根據。設想不用紅和綠而換兩種顏色,例如黃和紫,藍和橙,就遠不及紅和綠的自然,又不容易記憶,駕車人或將因誤認而肇事亦未可知。只有紅和綠兩色,自然易于記憶。駕車人可從燈的色彩上直覺地感到前途的狀況,不必牢記這種記號所表示的意味。人的眼睛與身體的感覺,巧妙地相關聯著。紅色映入眼中,身體的感覺自然會緊張起來。綠色映入眼中,身體的感覺自然會從容起來。你要見了紅勉強裝出從容來,見了綠勉強裝出緊張來,固無不可;然而不是人之常情。從和平更進一步,綠又象征親愛。故替人傳達音信的郵差穿綠衣。世界語學者用象征和平親愛的綠色為標識。都是很有意義的規定。大概人類對于綠色的象征力的認識,始于自然物。像今天這般風和日麗的春天,草木欣欣向榮,山野遍地新綠,人意亦*歡慰。設想再過數月,綠樹濃陰,漫天匝地,山野中到處給人張著自然的綠茵與綠幕,人意亦*快適,故凡歡慰,和樂,平靜,親愛,自然,快適等性狀,都可由自然所有的色彩而聯想。總之,綠是安靜的象征。

紅和綠并列使人感到美觀,由上述的種種用例和象征力可推知。紅象征生動,綠象征安靜。既生動而又安靜,原是*理想的人生。自古以來,太平盛世的人,心中都有這兩種感情飽和地融合著。目前的“赤欄橋外柳千條”的色彩,正是太平盛世的象征。

這也可從色彩學上解說:世間一切色彩,不外由紅黃藍三色變化而生。故紅黃藍三者稱為“三原色”。三原色各有其特性:紅熱烈,黃莊嚴,藍沉靜。每兩種原色相拼合,成為“三間色”,即紅黃為橙,紅藍為紫,黃藍為綠。三間色亦各有其特性:橙是熱烈加莊嚴,即神圣;紫是熱烈加沉靜,即高貴;綠為莊嚴加沉靜,即和平也。如此屢次拼合,則可產生無窮的色彩,各有無窮的特性。今紅與綠相配合,換言之,即紅與黃藍相配合。對此中三原色俱足。換言之,即包含著世間一切色彩。故映入人目,感覺飽和而圓滿,無所偏缺。可知紅綠對比之所以使人感覺美滿,根本的原因在于三原色的俱足,然三原色俱足的對比,不止紅綠一種配合而已。黃與紫(紅藍),藍與橙(紅黃),都是俱足三原色的。何以紅與綠的配合特別美滿呢?這是由于三原色性狀不同之故。色彩中分陰陽二類,紅為陽之主;色彩中分明暗二類,紅為明之主;色彩中分寒暖二類,紅為暖之主。陽強于陰,明強于暗,暖強于寒。故紅為三原色中*強者,力強于黃,黃又力強于藍。故以黃藍合力(綠)來對比紅,*為勢均力敵。紅藍(紫)對比黃次之。紅黃(橙)對比藍又次之。從它們的象征上看,也可明白這個道理:熱烈,莊嚴,與沉靜,在人的感情的需要上,也作順次的等差。熱烈**,莊嚴次之,沉靜又次之。重沉靜者失之柔,重莊嚴者失之剛。只有重熱烈者,始得陰陽剛柔之正,而合于人的感情的需要,尤適于生氣蓬勃的人的心情。故樸厚的原始人歡喜紅綠;天真的兒童歡喜紅綠;喜慶的人歡喜紅綠;受了麗日和風的熏陶,忘懷了時世的憂患,而彷徨于西湖濱的我,也歡喜“赤欄橋外柳千條”的色彩的飽和,因此暫時體驗了盛世黎民的幸福的心情。

可惜這千條楊柳不久就要搖落變衰。只恐將來春歸夏盡,秋氣蕭殺,和平的綠色盡歸烏有,單讓赤欄橋的含有危險性的色彩獨占了自然界,而在灰色的環境中猖獗起來。然而到那時候,西湖上將不復有人來欣賞景色,我也不會再在這里彷徨了。

一九三六年三月十八日作,曾登《申報》

……

四時之美:豐子愷節令書 相關資料

對于小孩子的愛,是他散文里的特色。

——郁達夫

從豐子愷那里,我學會了樸素。

——林清玄

他的畫里有詩意,有諧趣,有悲天憫人的意味。它有時使你置身市塵,有時使你啼笑皆非,肅然起敬。他的畫極家常,造境著筆都不求奇特古怪,卻于平實中寓深永之致。

——朱光潛

你的文和畫就像一首首小詩,我們就像吃橄欖似的,老咂著那滋味兒。

——朱自清

我的腦子里有一個“豐先生”的形象:一個與人無爭、無所不愛、一顆純潔無垢的孩子的心。

——巴金

四時之美:豐子愷節令書 作者簡介

豐子愷,知名散文家、漫畫家。早年就讀于浙江省立第一師范學校,師從弘一法師學習音樂、繪畫,從夏丏尊學習國文。朱自清、郁達夫、巴金、葉圣陶、林清玄等對其文章和漫畫贊譽有加。他的散文風格恬淡率真、意味雋永,富有童真天然之趣。他的漫畫或幽默風趣,或恬靜淡雅,往往寥寥幾筆,就勾畫出一個詩意意境,深受人們的喜愛。著有《子愷漫畫》《護生畫集》《緣緣堂隨筆》《緣緣堂再筆》《率真集》等。

- 主題:本書以春、夏、秋、冬四季及二十四節氣為主題

本書以春、夏、秋、冬四季及二十四節氣為主題,體現豐子愷先生在不同時節的生活情趣,表達人與自然、生命、萬物等息息相通的況味與哲思。 全書根據豐子愷先生文章所描述的內容,如西湖春游、夏夜聽雨、秋風鳴蟲、冬日賞雪等,多方面展現豐子愷先生的生活態度與對自然生命之美的贊頌。

- 主題:

豐子愷的文字是很有意思的。但是此書p23《三只扁豆秧》和p113《盛夏的某晚》內容一模一樣,只是標題不同。我不理解編輯是怎么核校的,非常令人失望。不推薦買這書。

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

我與地壇

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

回憶愛瑪儂

- >

經典常談

- >

煙與鏡

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

史學評論