-

>

�|���R:���A�fӰ

-

>

�|���R:��ɽ�������fӰ

-

>

�|���R:�����s�^

-

>

�P(gu��n)��ľ��

-

>

��(gu��)���՚v2024��Y�а�

-

>

�Ї�(gu��)����һ��ͨ

-

>

�Ї�(gu��)���g(sh��)8000��

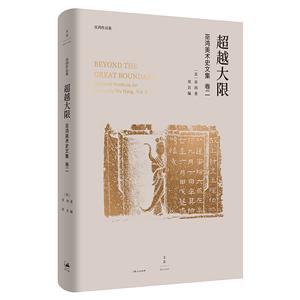

��Խ���� ���(qu��n)��Ϣ

- ISBN��9787208156265

- �l�δa��9787208156265 ; 978-7-208-15626-5

- �b������(ji��n)�b��

- ��(c��)��(sh��)�����o(w��)

- ���������o(w��)

- ���ٷ��>

��Խ���� ������ɫ

�m�x��Ⱥ ���V���x��

���@��(g��)�r(sh��)����Ҫ�@��һλ���g(sh��)ʷ�ң��������F(xi��n)�ˡ��������r����x��������

֥�Ӹ��W(xu��)���������Ї�(gu��)�Ŵ����g(sh��)�о��ɹ���ȫ�漯�ɣ�����R�������������йŴ��Ї�(gu��)���g(sh��)ʷ��Փ�ĺ�δ�l(f��)���v�壬��(li��n)��ʮ��W(xu��)�g(sh��)�v����ɢ������飬ҕ�W(xu��)��˼�S�l(f��)չ������}�j(lu��)���������ļ��ĵڶ������������1988����1994���P(gu��n)���Ї�(gu��)�Ŵ����g(sh��)ʷ��15ƪՓ�ĺ��v�塣

һ�uһ���ؽ��Ŵ����g(sh��)ʷ�ĽY(ji��)��(g��u)�����翴Ҋ�Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)��ͨ�^(gu��)��(du��)���Ų��ϵ����w���x����չ�Ї�(gu��)���g(sh��)ʷ�о��ķ����cҕҰ�������g(sh��)��Ʒ�IJ��|(zh��)���ΑB(t��i)�����(hu��)�������Ї�(gu��)�Ļ������Ծo��(li��n)�Y(ji��)����(l��i)����(y��n)֔(j��n)?sh��)Ŀ����г�M�������c������ѣ�ʹ��Ʒ�߳������^�IJ�����߀ԭ���ښvʷij̎����(j��ng)���ݵ��r���ɫ��

��Խ���� ��(n��i)�ݺ�(ji��n)��

�����Ŵ����g(sh��)ʷՓ�ļ�Ӌ(j��)�����嵽�������������1979�������P(gu��n)���Ї�(gu��)�Ŵ����g(sh��)ʷ�İ�ʮ��ƪՓ�ĺ��v�壬����������ţ�չ�F(xi��n)�����ߵ���ʮ������о�܉�E�����������о��Ї�(gu��)�Ŵ����g(sh��)�Ă��y(t��ng)��ʽ��ͨ�^(gu��)̽���µ��^��ͷ�����ʹ�@��(g��)�W(xu��)�Ƶă�(n��i)�������S���͏�(f��)�s����(du��)�Ї�(gu��)�Ŵ��Y�xˇ�g(sh��)�ă�(n��i)�������x���ظ����˽綨���њvʷ�о������c(di��n)߀ԭ���Ŵ����g(sh��)Ʒ��ԭʼ���ܡ����x�ͭh(hu��n)����ȥ��ͬ�r(sh��)���M(j��n)��N�F(xi��n)�����g(sh��)ʷ�еķ����^���"���g��"��"�r(sh��)�g��"��"���|(zh��)��"�ȶ���(g��)�Ƕ�ӑՓ���Ї�(gu��)�Ŵ�Ĺ�ᡢ�������L��������Ļ������|(zh��)��

������Ӌ(j��)�����ƪĿ���£�

1. �Ї�(gu��)���������о��е�һ��(g��)���}

2. ��"�R"��"Ĺ"���Ї�(gu��)�Ŵ��ڽ����g(sh��)�l(f��)չ�е�һ��(g��)�P(gu��n)�I���}

3. "�w"�c"��"�ąf(xi��)�̣�����?q��)����w���F(xi��n)����һ�N����

4. �����Ї�(gu��)ˇ�g(sh��)�Ĺ���

5. �h����κ�ĵĶY�Ƹĸ��c�h������ˇ�g(sh��)֮ʢ˥

6. ���ݹŴ����g(sh��)�c�������g(sh��)�����^��

7. "��ʼ"���Ї�(gu��)�Ŵ������c�Y��ˇ�g(sh��)֮��Դ

8. ���c�Ї�(gu��)�Ļ���һ�Nˇ�g(sh��)ʷ�^

9. ������g(sh��)���ֲ���Ї�(gu��)��

10. �Ξ�׃��? ����Փ�ػ�ˇ�g(sh��)�c�ػ��ČW(xu��)���P(gu��n)ϵ

11. �ػ�172�ߡ��^�o(w��)���۽�(j��ng)׃�������ڽ̡��Y�x�����g(sh��)���P(gu��n)ϵ

12. �Y�x�е����g(sh��)���R������˼

��Խ���� Ŀ�

13 �Ї�(gu��)���������о��е�һ��(g��)���}

14 �ġ��R������Ĺ�������Ї�(gu��)�Ŵ��ڽ����g(sh��)�l(f��)չ�е�һ��(g��)�P(gu��n)�I���}

15 �����Ї�(gu��)���g(sh��)�Ĺ���

16 �h����κ�ĵĶY�Ƹĸ��c�h������ˇ�g(sh��)֮ʢ˥

17 ���ݹŴ����g(sh��)�c�������g(sh��)�����^��

18 ����ʼ�������Ї�(gu��)�Ŵ������c�Y��ˇ�g(sh��)֮��Դ

19 ���c�Ї�(gu��)�Ļ���һ�Nˇ�g(sh��)ʷ�^

20 ������g(sh��)���ֲ���Ї�(gu��)��

21 �Ξ�׃�ࣿ������Փ�ػ�ˇ�g(sh��)�c�ػ��ČW(xu��)���P(gu��n)ϵ

22 �ػ�172�ߡ��^�o(w��)���۽�(j��ng)׃�������ڽ̡��Y�x�����g(sh��)���P(gu��n)ϵ

23 �Y�x�е����g(sh��)�����R������˼

24 �����ě_ͻ

25 ��(j��ng)׃�c�v��(j��ng)�����ƴ�������g(sh��)���ČW(xu��)�ͶY�x��һ��(g��)�����c(di��n)

26 ��Խ�����ޡ������nɽʯ���cĹ�ᔢ�®���

27 ��֮ʯ�����й�ˇ�g(sh��)�еġ����^���c��Ԫ�D��"

��Խ���� ��(ji��)�x

��Խ�����ޡ�

�����nɽʯ���cĹ�ᔢ�®���(ji��)�x��

��1994��

1973�꣬ɽ�|ʡ�����^�Ŀ��Ź������������nɽ�h�����l(f��)����һ����Ĺ������(j��)1975��l(f��)���İl(f��)���(b��o)�棬ԓĹ�֞�ǰ���ң���60�Kʯ�嘋(g��u)�����ɣ�����10�Kʯ���Ͽ��Ю�������һ�֞����҃��g�������_�Ѓɂ�(g��)��������ǰ��ƽ����L(zh��ng)���Σ��}ӛ�зQ֮�顰�á�����������3������֧��һ�M�����γɃɂ�(g��)�T����ǰ�Җ|���_һ���������_һ��(c��)�ң���(c��)�ҵ�����Ҳ��3������֧��һ�M���γɃɂ�(g��)�T����һ�t238�ֵ��}ӛ���ڂ�(c��)���T���������߅�������ϡ������f(shu��)���@���}ӛ��Ŀǰ���l(f��)�F(xi��n)��(du��)�h��Ĺ�Ὠ���ͮ����M(j��n)��ϵ�y(t��ng)��ጵ�Ψһ���ֲ��ϡ��}ӛ���в��لe�֣�Ҳ�]���_�f(shu��)�����ߵ������������ľ������{�L(f��ng)���@Щ�������҂��Ɣ��@ƪ�}ӛ�O�п��ܳ����O(sh��)Ӌ(j��)Ĺ��Ĺ���֮�֡������S���Ї�(gu��)�W(xu��)���ı��x�@ƪ�}ӛ�����ڱ�������ԇ�D�����nj��@ƪ�}ӛ�cĹ�е�10������(li��n)ϵ����(l��i)��

�}ӛ�ᵽ�Į����Ѓɷ���Ĺ���Ҳ��������������?sh��)����ݮ��F�c܇�R���Լ�ǰ���?sh��)Ĺ��~�D������Ӌ(j��)�@�ɷ�����ԭӋ(j��)���b���Ĺ��픲������п�����?y��n)鼱���깤����ʡ���ˡ����@һ�F(xi��n)��s��ʹ���������ĵ��Ɯy(c��)�����@�����֑�(y��ng)�ǹ������ģ���ӛ䛵���ԭ��(l��i)�A(y��)�ڵ��O(sh��)Ӌ(j��)���nj�(sh��)�H��Ĺ���b�

ֵ��ע����ǣ��@�������Ќ�(du��)�����O(sh��)Ӌ(j��)�Ĕ����ķ��������z�w�ĺ����_ʼ������(j��)�}ӛ��������O(sh��)Ӌ(j��)�Į���Ԍ�����Ԓ��(n��i)�ݣ���(bi��o)־��λ����������ϵ���F���@�g�����ʯ���D(zhu��n)�Q��һ��(g��)�����棬���p�������l(w��i)�ں��ҵ����̎�Ա��o(h��)ʬ�w�İ�ȫ��������ˇ�g(sh��)�������҂��v��������(du��)ǰ�ҵ��O(sh��)Ӌ(j��)��ԓ�Ҟ�D�����ĵڶ������ṩ��һ��(g��)�]�ϵĿ��g����������̵Ć���܇�R�����ԃɷ�����(l��i)���F(xi��n)�����}ӛ�У�ˇ�g(sh��)�ҵĿښ�Č�(du��)�o�B(t��i)������茑�D(zhu��n)�錦(du��)һ��(g��)�Y�x�^(gu��)�̵Ĕ�����**������������ڣ����F(xi��n)��һ�(du��)܇�R��μ�Ә���ͨ�^(gu��)���h����λ�����Ļʵ۾����c��ۣ����Ⱥ���μ�����ޘ����B�Ӷ����L(zh��ng)���c�DZ��ĵ��ꡣ�ʵ��������`܇�ڻʼҚ����l(w��i)���͔�(sh��)��Ӌ(j��)�نT���o(h��)����ͨ�^(gu��)ԓ��ȥ����^(q��)��μ����˳ɞ��˂���Ŀ����������������ѭ���ҵ��������nɽĹ���O(sh��)Ӌ(j��)��Ҳ�Q���鮋���е��T�ߘ�(bi��o)�Ϲ�㕣�������(bi��o)ֻ��Щ������Ϥ�ĵط��نT�����Q����߀�̮���������檂�������������혵�������ɷ���`��ȥ��Ĺ�ء����NjDŮ��횳˴��^(gu��)�ӣ���?y��n)��У��?y��ng)��Ů��ꎣ��Єe����ˮ�ִ�����ԡ�

��(d��ng)����܇�R���M(j��n)���|�ڕr(sh��)�����ߵČ�(d��o)���ˆT�p�ٵ���ͥ�еĽ��H���˕r(sh��)��������Ѷ��^(gu��)�����������ĺ����������������DŮ������܇�����Z܇�������ɷ���`���\(y��n)�����⡣�������L�������������е��_(d��)һ��(g��)��ͤ��ǰ�棬һλ�نTǰ��(l��i)ӭ��ͤ�ڝh���F(xi��n)��(sh��)���������������v�RЪ�_�Ŀ͗������@��t�������ߵĉ�?z��i)�����ӭ��ĹنT��(y��ng)��(d��ng)��Ĺ������l(w��i)�ߡ��������h��Ĺ�����҂��l(f��)�F(xi��n)Ĺǰ��ʯ����ǰ㑿̡� ͤ�L(zh��ng)�����֘ӣ�Ҳ����ͬ�ӵĺ��x�����ˏ�(qi��ng)�{(di��o)ͤ���@һ���⺬�x��ˇ�g(sh��)�Ҳ�����һ��(g��)��Ҋ�ĝh�����}�������T����F(xi��n)�ɰ��]�놢���ׂ�(g��)������T��Ҋ�ĵط�̽�����(l��i)��ÿ��(g��)���ַ��T�飬�ƺ�Ҫ�����ߴ��_���P(gu��n)�]�İ����T���@һ�鹝(ji��)ʹ�҂�(li��n)�뵽���^ɽʯ���ϵġ����T�����Ĵ��Jɽ����ʯ��ǰ�����b��������ڹ�Ԫ220�꣬ʯ�����������b��������������D������ǰ����İ놢֮�T�t�����M(j��n)���@��(g��)�������ڡ�

��ˣ��nɽĹǰ���е��@�ɷ������nj�(du��)��Y�����������L���҂���������ؿ�����ǰһ��������F(xi��n)�ˮ�(d��ng)?sh��)عنT����ʽ����Y���̈́e���ߵ��^(gu��)�̣���һ������t��ӳ���������H�ٵİ�����ȥ��Ĺ�ص��龰��������(du��)�����T��놢��ͤǰ�Kֹ���M(j��n)���@��(g��)��������ζ�������ѵõ����ᡪ�����ڵ������������Ҳ���ɴ��_ʼ����ˣ�����һ�������У����������˵��ΑB(t��i)���F(xi��n)����Ĺ���������Sʢ����ϯ���@������һ��(g��)���☋(g��u)��ı����еġ�Ф�����������ߵď�(f��)�������F(xi��n)�ڡ�����ڵ��¼҈@�в����«@���˷N�N���˵��������@����Ф������(d��o)���S��һϵ�Ю����F(xi��n)�������ڴ��ā�(l��i)����׃?y��u)�F(xi��n)��(sh��)���҂�������������Ů���̷������p�����Լ�ʢ��ij��л��(d��ng)���@�ɷ��������Ĺ����ڙM�������������档һ�����⣬һ�����(n��i)���������F(xi��n)��Ĺ���ˌ����h(yu��n)���е����e����ăɂ�(g��)��Ҫ���档�������o(h��)�l(w��i)������һ�ӣ�Ĺ�T�����ϵ���(d��ng)���o(h��)�l(w��i)��ǰ�ҡ�����ɸ������Ͽ̮������˺����ߵ��ӌO���@�ɽM���ﲢ����Ĺ�T�ɂ�(c��)���ƺ��������ɡ� ���ޡ��ָ��_��(l��i)�ăɂ�(g��)���硣

�C���������҂����Կ������nɽĹ�ĈD�����������֣����в�ͬ���}��**�����Ǻ��ң�������@һ������Ԫ�D(zhu��n)����һ�����棬�����ߵ�ʬ�w����������Ĵ����ΑB(t��i)������δ��(j��ng)�^(gu��)�D(zhu��n)�����ڶ����֞�ǰ�ң��ɱڌ�(du��)�Q�Į������L����Y���^(gu��)�̣������ɴ��~�^(gu��)��һ��(g��)������T��������ȥ�ǵ������֣�ǰ�҃�(n��i)��Į����٬F(xi��n)����������һ��(g��)��������������������������(l��i)�Ŀ옷�c���E������������_�����@һ�D������е�**�͵������ֲ��ǡ������ԡ��ģ����DZ��F(xi��n)���oֹ�ġ����ء��c����B(t��i)���������ĈD��]���γɕr(sh��)�g���x�ϵ��B�m(x��)�w�����ǽ�ʾ���@Щ�ض������c��B(t��i)�еľ��^�ͺ��x�����F(xi��n)��Y���еĵڶ����քt���L�����ڰl(f��)���ġ��\(y��n)��(d��ng)�е��¼������ǣ��@һ���ֱ��F(xi��n)�ĵ�����ʲô���҂��l(f��)�F(xi��n)���@�ǝh�����g(sh��)�Ҍ�(du��)�ڡ����ޡ���һ��(g��)��(f��)�s�Ľ�ጣ�Ҳ�S��Ŀǰ��֪��*���(f��)�s�Ľ�ጡ�

���@��� ������������һ˲�g�����飬�������F(xi��n)��һ��(g��)���m(x��)���^(gu��)�̡����@��(g��)�^(gu��)���У�ʬ�w�����]�ڹ�������܇�\(y��n)�ͣ������ǿ���Ҋ�ġ��ɂ�(g��)�P(gu��n)�I�ĈD��(du��)�@һ�^(gu��)�̵ĕr(sh��)�g�ԺͿ��g������������ �ӡ����@һ�^(gu��)���c���ߵ�����ָ��_��(l��i)���� ͤ����ʹ�@һ�A���cδ��(l��i)���������^(q��)�֡��@�ӵČ�(du��)������ ���ޡ��������c��������(ji��n)�εؿ������w���ܵĽKֹ������ͥ����(zh��n)�_���f(shu��)�����@�������� ���ޡ���ζ��һ��(g��)�^(gu��)���Եġ� �Y�x�^(gu��)�̡����������́�(l��i)���B�ӳ�һ��(g��)�`���D(zhu��n)�����������¡��҂���˿����@�N���F(xi��n)��ʽ�Q���� �^(gu��)���Ԕ��¡���transitional narrative�����@�N�� �^(gu��)���Ԕ��¡���ӳ����Y�ĽY(ji��)��(g��u)�c���ܡ��S����W(xu��)�Ҷ���˼���^(gu��)�Y�x��ritual���ĺ��x�c���x���mȻ�W(xu��)�߂���(du��)��߀�]��ȡ��һ�µĿ����������A衣�James Watson������(l��i)���� ���Ќ�(du��)�@��(g��)���}���о��ߴ��Y�x�J(r��n)���c�D(zhu��n)�����P(gu��n)�����������c��һ�N���ڠ�B(t��i)����һ�N���ڠ�B(t��i)���D(zhu��n)�����P(gu��n)�������nɽĹ�У����D(zhu��n)�������������`��Ġ�B(t��i)��ʹ�����D(zhu��n)�����ǡ� �^(gu��)���Եġ��Y�x�^(gu��)�̡��A�߀�f(shu��)�����˂������Y�x��һ�N�����D(zhu��n)�����ܵ��������Y�x��׃�����c�£��Y�x�^(gu��)��������(d��ng)���DZ���(d��ng)�ġ���һ��(g��)�Y�x�^(gu��)�����������Ŀ��g�c�r(sh��)�Σ���ˣ�ԭ��(l��i)����һ�N��(ji��n)����ġ����ޡ���횳ɞ��(f��)���Եģ��@�Ӳ��ܘ�(g��u)���@�N���g�c�r(sh��)�Ρ�

�҂���˿��������ʲô�nɽĹ�ăɂ�(g��)�Y�x���������F(xi��n)�����߶ɡ��ӡ��c�������롰�놢֮�T���@�ӵ��}�ģ�Ҳ���������ʲô�@�ɂ�(g��)�}�ı��̮���ǰ�ң�Ĺ������룩�������ͻ����λ�ã��@Щ���治�H��(g��u)��һ��(g��)��(d��)���Ŀ��g�͕r(sh��)�Σ����ҽ�����һ��(g��)���_��ҕ�c(di��n)���B��Ĺ��**�����ɲ��ֵĈD������Y��ҕ�c(di��n)��(l��i)����������������˵����ö��ʬF(xi��n)����и��ԡ����������o�B(t��i)��(sh��)�w���������\(y��n)��(d��ng)�еĴ��ڡ�����һ��(g��)�ں��е���Ӿ�߿��Ը��ܵ�ˮ������(d��ng)�����������ȥ���sֻ�ܿ����o�o�ĺӰ�����(du��)����Ӿ�߶��ԣ�����(d��ng)�ĺ�ˮ�����x�ĺӰ��B�ӳ���һƬ�������L(f��ng)�����҂����Ԍ��@һ�ȔM���ڌ�(du��)�nɽĹ���ᔢ�D�������⣺���F(xi��n)���ߵ�����h(hu��n)���ͱ��F(xi��n)�`��δ��(l��i)���Ҹ�����Į��涼���o�B(t��i)�ģ��ǔ����Եģ����н�^(q��)�����L�\(y��n)��(d��ng)�Į���t���@Щ�ǔ����ԵIJ���(li��n)ϵ��һ��(g��)�B�m(x��)�y(t��ng)һ�w�������@һ(li��n)ϵ�����D��׃�ɔ����Ե��ˡ���ͬ�r(sh��)���҂���Ҫ���@�N���¶��x�顰�^(gu��)���Ԕ��¡�����?y��n)锢���ߵ��^�c(di��n)�Ȳ����ɴ�����Q���ģ�Ҳ�����ɱ�����Q���ģ����ǛQ������������ߴ��^(gu��)�� ���ޡ�����Y�^(gu��)�̡�

��֮ʯ

�����й�ˇ�g(sh��)�еġ� ���^���c��Ԫ�D��(ji��)�x��

��1994��

���յ��Ͼ��и���������ʮ��������6���o(j��)���ڵľ���Ĺ��������������502��557 �꣩�ʵۺͻ��ӂ��x���^(gu��)ȥ�ĚvʷҊ�C���@Щ��Ĺ������ͬ�����c(di��n)��һ���ڷ���ǰ��������(du��)ʯ�Ƽo(j��)���������һ��(du��)ʯ�F����Ĺ���ĵ�λ��?y��n)������(y��n)��쵓��ʯ�F�������Ƀɂ�(g��)ʯ����(g��u)�ɵ��I�Tǰ��ʯ��픲������һ�K�L(zh��ng)����ʯ���Ͽ���Ĺ�����������^㕡�*���ǃ�������(du��)ʯ��������ӛ�d��Ĺ������ƽ�����E���@Щ�Ɍ�(du��)��ʯ�̊A����ͨ��Ĺڣ�����S�������Q�顰������ĶY�xͨ�������������Q��ʾ������������Ǟ������������������������`��������(j��ng)�^(gu��)�ĵ�·���@����?y��n)�?d��ng)�r(sh��)�˂���������Y�У����������o(h��)���������`��ͨ�^(gu��)���������羀���I�T��������������߹ʾӁ�(l��i)��������լ��

һǧ��������^(gu��)ȥ�ˣ��@Щ��Ĺ���ѳɞ�U�档ʯ�F�����ڵ����ʯ���p�࣬��㑰��g�x�䡣��������M�ā�(l��i)�]�������|(zh��)�Ե��ΑB(t��i)���F(xi��n)�����H��ͨ�^(gu��)�܇���ʯ�̵��Խ綨���t�ƺ���Խ�˚q�µ�ĥ�g��ֻҪ��Щ�Ɍ�(du��)�ļo(j��)������������䚈��������Ȼ���ڣ��κ�һ��(g��)��(l��i)�L�߶���(hu��)���J(r��n)���@�l�� ��·��������(l��i)�L�ߵ��_������������Ŀ�⣬��(hu��)�����@�lͨ�����졣����һ�ӣ������ȕ�(hu��)�����nj�(du��)ʯ�F���������������w�γ�һ��(g��)������S��݆�����A�����pĿ�ʹľ�ʹ���@Щ��F�����@η����3���o(j��)��ǰ���صĝh��ʯ�F��ȣ��@Щ�R��ʯ�̵������Ǿ����϶��Ǽ����|(zh��)�ģ������F(xi��n)����˲�g����B(t��i)��������Ĵ��ڡ�������(qi��ng)�{(di��o)��(g��)�Զ��dz�ʽ���c����ǧƪһ�ɵ�ģ�M�Ѵ��ڵ���ʽ�������C�ϬF(xi��n)��(sh��)�c���F(xi��n)��(sh��)�������F(xi��n)һ�N������Ȥ���@Щʯ��������������B(t��i)�����p�p��Ĺ�ؑ�(y��ng)�е��C��֮�⡣�����I�T֮ǰ���@Щ����֫F���DŽ����T��(n��i)��Ȼ���F(xi��n)���@Ӡ���������挦(du��)�����硣

�@Щʯ�������(d��ng)����ʹ�����������S���Ă��f(shu��)���˂�����(f��)��������Ҋ�����Ļ������v���S����ӛ�d�f(shu��)���������ꡪ��Ҳ��������������ʒ�ܵĸ��H����Ĺ����ǰ��ʯ�F��546��ͻȻ��������(l��i)�����I�T�º�һ�l�����M(j��n)���������IJ���������һֻʯ�F߀���@�l�����������@�������ڮ�(d��ng)�r(sh��)�����˘O����Z��(d��ng)�������d���˹���ʷ���У�ͬ�r(sh��)߀Ҋ�ڮ�(d��ng)�r(sh��)����Ԋ(sh��)�����ŵ���Ʒ���@һ���f(shu��)�Լ��������P(gu��n)�Ĺ����@Ȼ�YԴ��ʯ�F���(q��)ħ���ܣ�ͬ�r(sh��)Ҳ����������S���r(sh��)�g���ƶ��y��������L(f��ng)�����p�����M����ˣ��@��殐�¼���Ȼ���⌧(d��o)��������ɫ�ʵĽ�ጡ���ˣ���(d��ng)��һ������¼�����(b��o)�浽��͢�r(sh��)��һЩ���J(r��n)���@��һ��(g��)�����^�����ʵۄt�����@�����g���ѵ��A(y��)�ס��ɷN��ጵ��[��߉��������ʯ�F�܉�o���ߎ���(l��i)�����A(y��)ʾ��

Խ�^(gu��)�@Щʯ�F�����^�߾�������ʯ��ǰ�ˡ����������ԣ��ɸ�ʯ�����^�¶����Á�(l��i)��㑵�һ��ƽ�塣��D27.3a �͈D27.3b ��ʾ�������֮��Ĺ����ʯ���ϵı������£���̫���Ļʵ�֮���������ĵă�(n��i)�ݛ]�нz������֮̎��������ֵ�����ĕ����ķ�ʽ����ʯ���ϵ���İ��������ĕ�����ʽ������ʯ���ϵ���ąs�Ƿ��ġ��M���@�ɶ���ĵă�(n��i)������ͬ�ģ���������ҕ�XЧ���t��Ȼ��ͬ����ʯ���ϵ�����@ʾ���������~�R���M�ɵ��B؞�����x���ı�������ʯ���ϵ����էһ��ȥֻ��һЩ�����ġ������x�ķ�̖(h��o)���ɽM��ĵĿ��x�c�����x�Ԍ�(d��o)������x�ϵĕr(sh��)�g��M�ܶ������������ͬ�r(sh��)��Ҋ�����ڌ�(du��)�����������ϱ�Ȼ��һ��(g��)�Ⱥ����(du��)��һ��(g��)�R(sh��)�ֵ��ˁ�(l��i)�v����x��ʯ���ϵ���������ò��ˎ���犣���Ҫ������ʯ������Ąt��Ҫ�ҵ��������@�N����Ҋ�ڃɼ�����g��ҕ�X���c���|(zh��)�Č�(du��)��(y��ng)�P(gu��n)ϵ��������(du��)�Q�ķ��ú������(y��ng)����ʽ�����˲����x������ǿ��x��ĵġ��R����Y(ji��)���Dž��^�������R(sh��)������(j��)�����ϵ�������ā�(l��i)���������Ϸ�����ĵă�(n��i)�ݡ�

һ�����^�����R(sh��)���@�ɼ�����ǡ� ͬ�ӡ��ģ�Ҳ�͛]�б�Ҫ���^�m(x��)�����M(j��n)�б��^����?y��n)鲻���x�����ͨ�^(gu��)���R����׃?y��u)���x���Q��֮��������ă�(n��i)�ݵ��������ѽ�(j��ng)��ʧ�ˣ������^(gu��)�ǰ�һƪ������ķ��^(gu��)��(l��i)�������ѡ���Ȼ���ڵ����䡰��x���������ԣ�������׃�ÿ��x��������������ġ����桱����Ҳ���Ǐ�ʯ������һ�桪����(l��i)��x��Ԓ�����ĸ�ʽ�����������ġ�һ�������@�N��ʾ��������ľ͏�һ��(g��)�д����g�����}�D(zhu��n)׃?y��u)�һ��(g��)�̼��������Ė|���ˡ����@Щ�̄���̖(h��o)������(d��o)�£����^�ߵ�˼�w���I(l��ng)���T����һ߅�������s�˹̑B(t��i)����(ji��n)��(sh��)��ʯ�^�Ĵ��ڣ������X�У����ص�ʯ���ѽ�(j��ng)��֪���X��׃����һ�K������֮ʯ��

���е��@Щ������(l��i)�ƺ���һ��(g��)�����Α��һ�N�����^�Ľ�ጣ�����(du��)����ҪӑՓ����������ˇ�g(sh��)���ČW(xu��)��Ʒ�f(shu��)��(l��i)���@�֪�X�ϵ��D(zhu��n)�Q������Ҋ������Y�xʽ�У��������ᵽ�ġ����^�ߡ���(sh��)��������һλ�����߳��F(xi��n)�ġ��@�N����ʹ�����ɱ���ؿ��]�ʶY���������x�Լ����Ὠ��������Ĺ��ܡ����l(shu��)����ijһλ���ϡ�����ء���x��������أ��Q��Ԓ�f(shu��)�����l(shu��)̎���I�T����һ߅���⿴�أ�

�κ�һ���T�������g�ֳɃ�(n��i)��ɂ�(g��)���֡���(du��)Ĺ�ض��ԣ�һ��(g��)�I�T�t�nj����g�֞����ߺ����ߵăɂ�(g��)���硣ʯ���ϵ������������λ���@�ɂ�(g��)������B��̎�Լ��Ĵ��T��(n��i)������(du��)����l(f��)��ҕ���Ľ��R�c(di��n)�������ߵġ���Ȼ��ҕ���Ĵ��T֮����Ĺ��(n��i)�����죬�����������У�̎���������һ�˵����ߵ�ҕ���t���@һ����Ȼ��ҕ�������D(zhu��n)����(du��)����(l��i)�f(shu��)���ߵ�λ�������_�ģ���������ʬ�w���������һ�ˣ�������ƽҲ㑿��������Ĺ���ϡ�

�@��*��Ҫ��һ�c(di��n)�ǣ��@һ�����Ե���x��ҕ�X�^(gu��)��ʹ�ð������������Ͻ�(j��ng)�^(gu��)һ��(g��)�Ĵ����絽�������λ�ơ��挦(du��)�����x�ķ�����ģ������ճ������е�����߉���_���̈́�(d��ng)�u����(du��)�ڃɷN���֮�g�ӳ���P(gu��n)ϵ�İl(f��)�F(xi��n)ʹ����Ȼ��Ȼ�ػØ�(g��u)��һ��(g��)������(du��)���ď�(qi��ng)�ұ�����������(du��)�ɂ�(g��)��ĵ������x�t��(d��o)���ˏ����(n��i)�ĕr(sh��)���D(zhu��n)�ơ���(d��ng)�@�N��(g��u)��ʹ�����������ڴ��T��һ߅�ĕr(sh��)�����������c(di��n)�ѽ�(j��ng)�c���ߵ�ͬ������˼�S�͔��¿��ԏ����ߵĽǶȳ��l(f��)���I�T�Ĺ�����˲��H�H�Ƿָ�ɂ�(g��)���g�̓ɂ�(g��)���磺����һ��(g��)�o�B(t��i)�ġ����|(zh��)�Ľ��ޣ��������ױ�ͨ�^(gu��)�ģ��������h(yu��n)�������Ĵ��ڣ���������Y�x�е�һ��(g��)�ЙC(j��)���֣�����I�T��M����������������x���@�N��Ɍ�ȡ���������|(zh��)�Դ��ڡ��@�N�������D(zhu��n)׃��ǰ�������߱�횒����������ݣ�������һ�����ҕ�c(di��n)���@���������M(j��n)��Ĺ�ض����ַ������@�������ܲ��H�������¾��������ܞ����ߴ��ԡ�

��Խ���� ���ߺ�(ji��n)��

������Wu Hung�����������g(sh��)ʷ�ҡ����u(p��ng)�ҡ���չ�ˣ�֥�Ӹ��W(xu��)���ڡ�

1963�꿼���������g(sh��)�W(xu��)Ժ���g(sh��)ʷϵ�W(xu��)��(x��)��1972��1978�����ڹʌm����Ժ�����M����ʯ�M��1978���ط��������g(sh��)�W(xu��)Ժ���g(sh��)ʷϵ���x�Tʿ�W(xu��)λ��1980��1987����x�ڹ����W(xu��)���@���g(sh��)ʷ�c��W(xu��)�p�ز�ʿ�W(xu��)λ���S���ڹ����W(xu��)���g(sh��)ʷϵ�ν̣���1994��@�K������λ��ͬ����Ƹ����֥�Ӹ��W(xu��)����ˇ�g(sh��)�̌W(xu��)����(zh��)��˹�±�����ؕ�I(xi��n)���ڡ��vϯ��2002�꽨���|��ˇ�g(sh��)�о����IJ������Σ�����ԓУ˹�R�����g(sh��)�^���չ�ˡ�2008�걻���x������(gu��)��(gu��)������W(xu��)Ժ�K��Ժʿ�����@����(gu��)��W(xu��)ˇ�g(sh��)�W(xu��)��(hu��)���g(sh��)ʷ�̌W(xu��)����ؕ�I(xi��n)��(ji��ng)��2016��@�x��Ӣ��(gu��)ţ���W(xu��)˹�����v�����ڣ�2018��@�x������(gu��)��W(xu��)ˇ�g(sh��)�W(xu��)��(hu��)�ܳ��W(xu��)�ߣ�2019��@�x������(gu��)��(gu��)�����g(sh��)�^÷¡�v���W(xu��)�ߣ����@�ù����W(xu��)�s�u(y��)ˇ�g(sh��)��ʿ���ɞ��ꑸ����W(xu��)�߫@���@Щ�s�u(y��)�ĵ�1�ˡ�

������������(du��)�Ї�(gu��)�Ŵ����F(xi��n)��ˇ�g(sh��)�Լ����g(sh��)ʷ��Փ�ͷ����Ķ��(xi��ng)�о����Ŵ����g(sh��)ʷ����Ĵ������С����������Ї�(gu��)�Ŵ�����ˇ�g(sh��)��˼���ԡ���1989�������Ї�(gu��)�Ŵ�ˇ�g(sh��)�c�����еġ��o(j��)��ԡ�����1995�������������Ї�(gu��)�L���е�ý���c�٬F(xi��n)����1996�������SȪ�µ����g(sh��)�����^�Ї�(gu��)�Ŵ�Ĺ�ᡷ��2010�������U��Ĺ��£��Ї�(gu��)���g(sh��)��ҕ�X�Ļ��еġ��ڈ�(ch��ng)���c��ȱϯ������2012�����������g�������g(sh��)ʷ����2018�������Ї�(gu��)�L���еġ�Ů�Կ��g������2019���ȡ�

�������r���������g(sh��)�W(xu��)Ժ���ČW(xu��)Ժ���ڡ���Ҫ�о�����?y��n)�h�����g(sh��)ʷ�c���ŌW(xu��)����Ҫ�����С�κ�x�ϱ����ڮ�Ĺ�о������Ŀ��ŌW(xu��)�����g(sh��)ʷ�������ߵ���ߡ��ȣ������С�ɽ�|���ʷ�E�����Ї�(gu��)���g(sh��)���ŌW(xu��)��Փ�������Ϸ����ȡ�

- >

�ҏ�δ��˾�����g

- >

��(j��ng)�䳣Մ

- >

���wǧ����

- >

�����c����ʿ

- >

���ČW(xu��)���ɾ���--��Ѹ�c���m/�t�T�W(xu��)�g(sh��)����(�t�T�W(xu��)�g(sh��)����)

- >

���c�؉�

- >

�ͽ���˼�

- >

�ؑ��۬��z