���] �ČW.��Ԋ��Ěv�U-�S�x�c�տ��R�R�W��Ԓ�

�Є�����ӛ����P�ȸ�����ȫԔ��Ʒ���f��>>

-

>

����ª�(2025��)

-

>

�����조Ʒ�x�Ї���ϵ��(��ذ�ȫ�ă�)

-

>

�Ěw��̎

-

>

(���b)�_�R�����^

-

>

Ұ�ջ�

-

>

�������ҕ�

-

>

�ҵĸ��Hĸ�H:�����ҹP�µĸ�ĸ

�ČW.��Ԋ��Ěv�U-�S�x�c�տ��R�R�W��Ԓ� �����Ϣ

- ISBN��9787544775243

- �l�δa��9787544775243 ; 978-7-5447-7524-3

- �b�������b��

- �Ԕ�(sh��)�����o

- ���������o

- ���ٷ��>

�ČW.��Ԋ��Ěv�U-�S�x�c�տ��R�R�W��Ԓ� ������ɫ

2008���Zؐ���ČW�������տ��R�R�W������Ʒ���İ����Ҫ�g�ߡ������Ї�*�����ķ��g�ҡ����Z�ČW�W���S�x֮�g��̡������Ȥζ��Ȼ�ľ��ʌ�Ԓ��

���ČW�c�҂������磺�տ��R�R�W���A�ČW���v䛡��͡��ČW����Ԋ��Ěv�U���S�x�c�տ��R�R�W��Ԓ䛡������İ�������ԭ�ķ��İ��ȫ��*�熖�����ı���

�ČW.��Ԋ��Ěv�U-�S�x�c�տ��R�R�W��Ԓ� ��(n��i)�ݺ���

�����ČW���g���S�x��2008���Zؐ���ČW�������տ��R�R�W��Ʒ���İ����Ҫ�g�ߣ��S�x�Է��g�龉���c�տ��R�R�W�Y(ji��)������ʮ�������顣����ӛ����������ČW����(chu��ng)�������g�����������������}չ�_��һϵ�Ќ�Ԓ���������տ��R�R�W�@���Zؐ���ČW�����S�x�ڰ����c�������뽻����Ҳ���տ��R�R�W���������Ͼ���W�����Z���ČW���I(y��)��ʿ��ָ���̎������Ͼ���W���㽭��W����h��W�ȇ���(n��i)������У�c�S�x�����w��ȵăA�Ľ�Մ�������Ľ����c��Ԓ��(n��i)���S�����Z�����ӣ���M��ǣ�Ȥζ��Ȼ�������r��IJ����c��̵�˼�롣

2008���Zؐ���ČW�������տ��R�R�W������Ʒ���İ����Ҫ�g�ߡ������Ї�*�����ķ��g�ҡ����Z�ČW�W���S�x֮�g��̡������Ȥζ��Ȼ�ľ��ʌ�Ԓ��

�������^��*�ܳ������Һͮ����Ї�*�����ķ��g��֮�g�Č�Ԓ����(n��i)���S�����Z�����ӣ���M��ǣ�Ȥζ��Ȼ�������r��IJ����c��̵�˼�롣

�@�LJ���(n��i)�������g���S�x�c2008���Zؐ���ČW�������տ��R�R�W���ČW��(chu��ng)�������g�����������������}��һϵ�Ќ�Ԓ䛣����ŕ��õ�����(n��i)�ČW��(chu��ng)�����о��ߵ��Pע�Լ��V���ČW�ۺ��ߵĚgӭ��

�ČW.��Ԋ��Ěv�U-�S�x�c�տ��R�R�W��Ԓ��ČW.��Ԋ��Ěv�U-�S�x�c�տ��R�R�W��Ԓ� ǰ��

�����J�R�Ͱl(f��)�F(xi��n)���տ��R�R�W

����������

�S�x

�������յ��Ɵ�����@���{������£����е����ǘ�һ�N�Ҹ����ǘ�һ�Nӯ����ȫ������ֱ�����������c���µ��Ҹ���������ϲ�g���f�Ϸ���һƬ�G�����µ�ɽ�£�бб���������H����

�@�����ֳ����տ��R�R�W��С�f�����˵����ǡ�����Ԭ��һ�g�ġ���Ī�Ե�Ԓ�f��Ԭ��һ�ķ��g�ܳ�ɫ���܂������҂����X��ԭ���������Ʉӡ��_�����տ��R�R�W������ԭ�����Dz������@���s���[�[���@�����`�����cԊ�⡣���Ї��x���c�տ��R�R�W����ľ���֮�У����҂��c�@�ӵ����������r���҂��ĵ�*��͵ĵط�������һ�z�i����

���ν��|�տ��R�R�W����Ʒ������1977�ꡣ�Ǖr��߀�ڷ�����W���x�����ij��������V�A�P䛡������Q�Ě�ա����h������Ԣ�������Č����ַ��������Ǖ����ǂ����Ư���s�������ѵā������o��������Ĩ��ȥ��ӡ��1980�꣬�տ��R�R�W�ġ�ɳĮ���������@���˷��m���WԺ�O�����ñ���?Ī�ʪ����Ͼ���W����ϵ���X��ɭ�����õ��˕����c�ҷ������͌����������ԣ���ɳĮ���c���V�A�P䛡������@���С�f�����˹�֮һ�����c����Ҳ�ʬF(xi��n)�˲�һ�ӵ���Ŀ���Ҽ�����x��ɳĮ��������һ�f���ֵĹ��¹��ţ�ԇ�g�˽����f�֣��������]�o�˺�����������硣1983��6�£��@����Ʒ�����g�������������顶ɳĮ��Ů�������@��С�f����է����ȥ�����e�����ˣ����м�Ʒζ�����X�����Єe�����⡣�����տ��R�R�W�ѷ���ɳĮ�Ļě���ؚ��c�������еĺڰ�����M�Ќ��Ⱥ�(li��n)ϵ�������������ֳ�����x�Ķ����c���˹�����������������ķN�N�ڰ��Ķ���������һ�𣬲��H�ڲ����\ƪ���@�����ģ����ҷdz���˼����ȡ���1980��������҂��x���@��һ����Ʒ�����g��һ�����\Ȼ��С�f�������Y�����x���е����R�ΑB(t��i)���P��������������������۷���С�f���ČW�������ڷ��g�^���У��҂�������һЩ���}��ͨ�^����٤�ﬔ�������c�տ��R�R�Wȡ����(li��n)ϵ.�����H���µػش����҂�����Ć��}��߀���҂������g��������������Ʒ���Ї��ij����c������ʾ���x���������о�С�f���}���˾�Ҫ�Ľ��f��

�ٶ��c�տ��R�R�W�Y(ji��)��������1992�ꡣ�@һ�꣬���g�ġ��V�A�P䛡��ɰ�����ˇ��������档�@��С�f�����տ��R�R�W������Ʒ�Ĵ���������ʽ���c1960��������dʢ����С�f������Ƶ�����£�����ͬ���ǣ����]���ڌ���ʽ���^�����к�ҕ˼��ı��_���������˹�����?�����x�ҳ��ߣ��������c����Ȼ��ij�N�����������������У���ֻ��һ���K�՟o�����£��ں������ڴ���������˵��ˣ�*�����ڴ���ϰl(f��)�������Q�������f������ҕ�顰�����ˡ������뾫��Ժ���c�����x�����V�A�P䛡��ā���ԭʼ�������˻����ﻯ�����ظ��X��ʽ���l(f��)���ʴ_�ر��_�ˁ������F(xi��n)���������ҵ��淴�������Ķ�Ҳ�w�F(xi��n)�����ߌ��@�N��������̷�ʡ�������f���տ��R�R�W�Ą�(chu��ng)����һ�_ʼ���ͱ��F(xi��n)��һ�N���ҵ��������x�P�уA��͌��F(xi��n)������^�����|(zh��)���ļ������u��

���V�A�P䛡����İ����һ������c�@λ���Ѿõķ������ҽK������**��Ҋ��ęC����1993�꣬�����v�A��ʹ��ͬ�տ��R�R�W��D���Ͼ��c�ҕ��棬�҂��ЙC����һ��Մ������Ʒ��Մ���g�������ҷdz�֧�֣����H�J����������Ć��}��߀�����ҘO������Ρ��������ÿ���µ���Ʒ����������**�r�g�Ľo�ң�����ָ�����о���Ԭ��һ���L���W�����������g�ġ����˵����ǡ�������(zh��n)�����������Ľo�ҵġ����҂��Ǵ�ՄԒ�У�������(j��ng)�f�^�@��һ��Ԓ�����H��Єӣ����㷭�g�ҵ���Ʒ���͵��څ��c�ҵĄ�(chu��ng)�����ҽo��һ�������ɡ�������һ���о��ČW���g��Փ�����ČW�ߣ� ���Լ����p���g������Ҍ����Լ��ķ��g���������غ����Σ��҃�(n��i)�ĵ��ǷN��ο�Є��y����������ij�N���x���f���������\�ģ����������һ��������ʥ��ʹ�������տ��R�R�W���Ї�����������

��1983���տ��R�R�W����Ʒ�״Ξ������x�_ʼ����2008�����@���Zؐ�������@֮�g���ж�ʮ����ĕr�g��������Ʒʼ�K������C���ČW��͈��ص������������Ї��ĉ����ܵ����u��2008��1�£����@�����������ČW�������e�k�ġ�21���o���*�����С�f�������@����Ʒ�����ġ������၆���������Ї��x�ߵ����У����f�����Ҍ��������၆���Ǟ��˼o���(zh��n)���q�¡����������Ǖr�����˿˷����]���҂���(chu��ng)���һ�����ȡ����Q���o�ǂ�����ȡ�����ϵĿ�˹�����֣������၆�������҂�����Ž��˲��ّn��������ī������ׅs��������r���Ұl(f��)�F(xi��n)һ��ӡ�ڰ������δ��f�������õ������R˹?Ī���Ğ��а�ģʽ������һ�ν�����������ćLԇ�������������ȼ��cؚ����e��ʹÿ���˶����������ҵ��Լ���λ�ã�չ�F(xi��n)���Ե���ˇ�͌W�R����Ȼ���ǂ����а�*�K����ˡ����ǣ��ׅs����ӡ�ڰ�����Ȼ���������������ճ������Ќ�����������Ӱ��µĬF(xi��n)������o��(ji��)�ƔU�����Y�����x�����������@�N��(j��ng)�vʹ�������ˌ�һ���F(xi��n)���桶���а���뷨�����Ҳ����������u���µ�ī���磬Ҳ�]�нo�ҵ�С�f�x��ʲô������x���҃H�Hϣ��ͨ�^�@������ʹ������(j��ng)�o���������⣬�����҂����^�D�y�đ�(zh��n)���q�µĻÉ��@������������֮�����Lƪ�����տ��R�R�W���@��Ԓ��߀�Ǿ���һ�N�Єӣ��Є������҃�(n��i)�IJ��������֮�⡣�ǵģ��տ��R�R�W��һ�������ߺͷ�˼�ߣ����������D(zhu��n)���錦��ͯ���`һ��������`����Pע���@Щ*���܂����`����*��ā�ĸ��|�����f���@������IJ��M�͌��������������@ò�Ɵo���ı�����ص��Ǒz���ğo��������

���WԺ���C���~���á��µĔ��ѡ�Ԋ���ð�U�йٵĿ�ϲ���������տ��R�R�W���ČW�v�U������Ʒ��Ԋ�W���������ˣ�����һ�c��ͬ�Ŀ������ľ������Ͽ������J���տ��R�R�W���H���^�����������ԁ����m���������w�F(xi��n)�����������x���y(t��ng)��2002��1�£����ЙC�������WԺ���]�Zؐ���ČW�����x�ˣ��Ҿ����]���տ��R�R�W������һ�l���]���ɾ��ǣ��տ��R�R�W�^���˷��m�����������x���y(t��ng)���Pע��С�������Pע�������`���c���\������֮�⣬߀���������F(xi��n)�������������ѵ��J�R�͏��ҵ����У����ČW�������ص����h�x�̘I(y��)���ڼ��ČW��(chu��ng)�����w�F(xi��n)�ˌ�������������Ľ�ʾ�������߀�����һ�l���Ǿ����������ѵ����R���Pע���ߣ��Pעʧ����������Pע�˵Ĵ��ڡ��@���c�����S�Q���ς����s����ر�������һ�����ѵ����ң�һ�����C�����ң�һ���Г���?sh��)����ң�һ����������\����������������ң�һ�������o�в���˼���c̽�������ҡ�

ӛ����2008��1��28�գ����Ͼ������c�ڱ������տ��R�R�WͨԒ��ף�R���@�á�21���o���*�����С�f��������ͨԒ�У���߀Մ�����t����@���Zؐ���ČW��������ƽ�o�ػش𣺡�ʲô�����п��ܵģ���*��Ҫ����Ҫ������Ҫ���á�����߀�f������Ŭ�����ڌ��������ګ@���@�������������P�ĵġ����@�����տ��R�R�W���뷨���������ԣ����ڵ����x���nj������Ҍ����������ڡ�

2008��10�£��տ��R�R�W�@�����Zؐ���ČW�������o�ҁ��ţ��c�ҷ��������ի@�������V�ң����˶��ý�w�IJ��L��������Ӣ��һ��ƫƧ��С�ط����o�o���x���c���������@һ���11�³�����ȥ����ߵȎ����WУ�L����ϣ���ڰ����c��Ҋ�档11��26�գ�����ë����˹�ص����裬28�������҂��ڰ����W�����Z��˹���^�ľư�Ҋ���档�@һ�죬�҂�Մ���S�࣬Մ���Ą�(chu��ng)����Մ����Ʒ���Ї����g�飬ҲՄ���������Ŀ������@��ՄԒ���������������(j��)��������������˷����ı��������ı���ǰ�߰l(f��)���ڇ��H�տ��R�R�W�о����������տ��R�R�W�о���2014�꿂��7���ϣ�����������������]���l(f��)���ڡ�����ČW�о���2009���2���ϡ�

2011��5�£��Ϻ���չ�Mί��ͨ�^�������������ң�����Ո�տ��R�R�W������ϯ2011�Ϻ���չ�ߕ����Ї��Ϻ����_Ļʽ�����o�������Ї�����������ѣ�����Ȼ���ܣ���8����Ѯ�����Ϻ���������8��17�յ��_Ļ�xʽ���v��Ԓ�����ְl(f��)�����}�顰�����е����ҡ��Ĺ��_���v����ϯ��������Ʒ���b�������b���e���ӣ��տ��R�R�W�����Ү��w����g��Ԭ��һ��߀���ң��҂�һ��Մ�ČW�c������������������Ͼ���W���������Ͼ���W�����������u���ڷQ̖�������˹��_���v���}�顰���c�҂������硱�����죬�Ͼ���W֪�ИLj��d��(n��i)�ⶼ�D�M���ώ����W����߀�Џı������Ϻ�����h�ȵ��s���ČW�ߡ��������v�܄��飬 ���ķ����ܟ��ң����v��Ľ������o����������̵�ӡ��

һ��֮�����Ͼ���W��У110���꣬�տ��R�R�W�������Ͼ���W������ףԸ�������ٴ��L���Ͼ���W�������Ͼ���W110�����У�c��ӣ����Ͼ���W����У�^(q��)������һ�w�t���䡣�������L�� �տ��R�R�W�c�Ͼ���W�����xҲ�ڲ�����2012�꣬�տ��R�R�W�������Ͼ���W������֮���������Ͼ���W�������Ͼ���W�Ľ��ڣ������Ͼ���W���Z�Z���ČW���I(y��)�IJ�ʿ�о���ָ���̎������������@һ݅�ӵ�**����ʿ����һ�����e���p�ČW������2013���_ʼ����ÿ���^���Ͼ���W�������_�Oһ�Tͨ�R�����n���������v�����T��ͬ���n�̣���ˇ�g�c�Ļ��ķǾ����Uጡ������ČW�c�Ӱ��ˇ�g֮���ӡ������س��c��׃��������Ԋ�����p�c�Uጡ��� �����µ�ˇ�g��С�f���Q���c��׃�����տ��R�R�W���Ͼ���W�̌W���g�����ЙC�������M����һϵ�л�ӣ����а����c�Ї����ҵĽ��������磬���cĪ���M�������Ό�Ԓ��һ�����ڽz�I֮·�����c����������Ī��Մ�Ļ��Ľ����c�����������һ�����ڿ��ӵļ��l(xi��ng)����ɽ�|��W������Ī��Մ�ČW�c�������Ǵ���߀��Ī����ͬ�£�ȥ��Ī�Լ��l(xi��ng)���ܣ�Ҋ����Ī�Ծ�ʮ���q���ϸ��H��һ�������㽭��W������Ī�ԅ������㽭��W��У120����ļo���ӣ�һ��Մ�ČW��Մ�������տ��R�R�W�c���A�����w������������Ҳ���^��Ԓ���Ҷ��ڈ���Ҳ���Ѕ��c���@Щ������Һ��տ��R�R�W�кཻܶ�����������������x��ȥ�궬�죬���ͷ��ˣ�߀�к��Ѯ��w�һ�����Ҽ��l(xi��ng)�����������~�ĸ�ĸ�����ҳ����ĵط���

�����1977���_ʼ�����Ҹ��տ��R�R�W������ʮ��Ľ����ˡ����Ҹ����Ľ����У�����һЩ�µİl(f��)�F(xi��n)��

�����Ȱl(f��)�F(xi��n)���տ��R�R�W��һ���ܐ��x�����ˡ��oՓ�������Ї��Ĺ��_���v��߀�Ǐ�����С�f����ܿ������������r�x����Щ��������ӛ�������������Щ���������ɵ����|(zh��)����ԓ�f����������L�����c��Ҳ��������팑���ĸ�������ʮ�����^ȥ�ˣ��x�^�ĕ���Ȼ����������ӛ���У�����������ɞ�һ�N���������ںܶ���Ʒ�ж��ᵽС�r�����x�������ڡ������ߡ��о�������С�r����x��Ԋ�┢�������ڸ����Ľ����У��l(f��)�F(xi��n)����һ���dz����x�����ˣ������S�펧�İ�������Ͼ̓ɘӖ|����һ���Ǖ�����һ�������ڌ��Ė|�������������ָ塣��ÿһ�Ό�С�f����퓶�Ҫ��Ӣ�Z�ͷ��Z�ɷN�Z�Ԍ��ϣ�My soul���ҵ��`�꣩��Ma vie���ҵ��������������Č������������`�����������������oՓ��ʲô�ط���Ҫ���ָ�͕�������������@݅���ѽ�(j��ng)�G�^�ɴΡ����������ɲ��ָ壺һ�������IJ�ʿՓ�āG�ˣ���Ҳ�]���һ���߀��һ�����������v�W��һ��С�f���ָ�G�ˣ�*���ֻ�ȥ�ң����\���һ��ˡ�����һ��������ڌWУ�����õ꣬�ڻ�܇�ϣ��Ұl(f��)�F(xi��n)��һ�п������x�����o�o���x�����x���V�����Ž��⣬�����vʷ�A�Σ���������ĕ�������ȥ�x����ӛ�������f�^����Ѹ��ǰ���ձ����g���x�˃�ǧ�౾�������X���տ��R�R�W�x�ĕ��h�h���^�@����(sh��)�֡��տ��R�R�W���Ї��ĕ��e���dȤ����������x�^����ĺܶ��������Ҳ��֪���������ᡶ����ͬ�á��ķ��İ挑�^�Q����顰���ߡ���������ס���Ͼ���W��Ԣ�����һ�������;�У��ҾͿ����x�^��Փ�Z���������½�(j��ng)����Ӣ�g�����x�^��B���ӡ�ī�ӵĕ�����߀���ķ����o��?gu��)����Ї�����������Ʒ�ķ����g������Ī�ԡ����w����A�ĕ������w��ĕ������x�^��������������Ī�Եĕ��x�^�ĸ��࣬ӛ���������cĪ�Խ������տ��R�R�W߀������Ī�Ժ��ķ��İ桶�S����Ρ���ՈĪ�Ժ�����Ī��Ҳ�t���،��ϣ������տ��R�R�Wǰ݅��Ոָ�̡����Ї��Ĺŵ����ң���Ҳ��ϲ�g���ײ�*�����Ĺŵ�С�f���x�^���Ї���Ԋ�~Ҳһ�������x��߀���Ͼ���W���n���c�W��һ��̽ӑ�����X���տ��R�R�W�ە���Ҳ���x�����@������������һ�N���B(t��i)���c���Č�������������̵��Pϵ��

�ҵĵڶ����l(f��)�F(xi��n)�ǣ��տ��R�R�W��һ���e�ۃA ���ˡ��A ��һ���ˌ��F��Ʒ�|(zh��)�����˵Ĵ���Ҳ�e��Ҫ�����ǣ���Ľ����У��˂��������fԒ���ۓ����fԒ���ڮ�������ć��H�Pϵ�У����ZԒ�Z����DZز����١����ǣ�һ���ˣ����ڃA �Ƿdz���Ҫ�ġ���һ��������ǰ��ĸ�H���h��*�õăA �ߡ�����һ���˱��|(zh��)���Ƿ�ۃA ���Q�����@���ˌ���������˵đB(t��i)�ȡ��տ��R�R�W��*���ڃA �ģ���С�r��͐� ���£� ��ĸ�H����ĸ�v���£����@Щ���³ɾ���������ܶ�Č������ܶ���Ʒ�������@Щ���µĻ��A���������ɵģ���С�r�����µ��@�Nӛ���������������á��������������ᵽ�ġ������ߡ����@��С�f��**����ǣ������ҵ�ӛ��*�b�h�ĵط����� Ҋ�˴����������@����Ʒ�У��տ��R�R�W�v����ĸ�H�o���v���£�����c����������������Ʒ�У���߀�l(f��)�F(xi��n)�����eԸ�� �������塢���N�����IJ�ͬ���f������С�f�����кܶ��@�ӵĂ��f�������� ���ģ��x���ġ����Ї����Ұl(f��)�F(xi��n)���� ���N�����c���f�����Ͻ�Ů���L�ǵĹ��£����߰��߂���߀��������ā�v�����N���ӵĹ�������Ը�� �� �ú����ġ����y�ܿ��F�ģ����eԸ�� С������V�f������С�f���Pע���˝h���Pע�ڳ��б������܂��� ���������H�H���Pע�����P�ģ�����߀�O��̎�ص�ȥ�A ������(n��i)�ĵ��������������ԃA ��������������c֮�ؑ����c֮������

�ҵĵ������l(f��)�F(xi��n)�ǣ��տ��R�R�W��һ����Ը�؏͡��������̡����೬Խ���ˡ��˵Ĵ��ڣ�Ҫ������չ���˵ľ���Ҫ��������A���ˌ��Լ�Ҫ�����ѵ��J�R��Ҫ����Ҋ���_��۽硣�տ��R�R�W��δ֪����ʼ�K������̽���ď������������Ը���؏��Լ�������һ����һ�ε؆��̣������ȥ�v�U�������ȥ��Խ�Լ�����ԽС�f�����Ľ��ޡ����ߚq�_ʼ��С�f��һ����һ�ε؇Lԇ��ֱ���ҵ��m���Լ���·�����f�����^�IJ��೬Խ�������Ҍ��m���Լ���·�����Ҍ�ͨ����֪��·�����_���µĽ��硣���X�ã�����С�f��(chu��ng)�����ͳ�ֵ��w�F(xi��n)���@һ���ġ��V�A�P䛡�����ɳĮ�����ġ�ɳĮ�����������၆����һ�δθ�׃��һ�δ�̽����������Ԋ�W�v�U�����m(x��)����������̽�������೬Խ��������x֮���ڡ�

���������ѽ�(j��ng)�f������������Ͼ���W�Ľ��ڣ�ÿ���^���Ͼ���W�_ͨ�R�n���҂��F(xi��n)����Щ�ώ����n��(n��i)�ݶ����궼��׃���p܇��·���ā����Â��n����ʡ��Ҳ��ʡ�ġ��Ͼ���WՈ�տ��R�R�W��һ�T�n���������ǿ��Ԍ����Ժ�ÿ���؏͵��ϣ���������Ը�⡣��**���v��ˇ�g�c�Ļ��ķǾ����Uጡ������{(di��o)ˇ�g�l(f��)չ�Ƕ�Ԫ�ģ��κ�һ���r���Ą�(chu��ng)�������ČW��ˇ�g���ԣ��]�иߵ�֮�֡�ÿ���r��������(chu��ng)���һ�����߷壬�Ǹ߷�ĽM�ϣ����Ů��ʣ����dzʾ��εİl(f��)չ�������@�T�n�У��v�����N���ӵ��������u�r���N���ӵ�ˇ�g��Ŀ��鼰����ޡ��ڶ��꣬���������Ժܞt��������ͬ�ӵă�(n��i)�ݣ�������Ը�⣬��Ҫ���Ļ����Mһ��̽���������n�̶��顰�ČW�c�Ӱ��ˇ�g֮���ӡ���**�n�͏ĊW����˹�_ʼՄ���Դ��U���ČW�c�Ӱ���Pϵ����Ҫ���{(di��o)����ˇ�g�Ļ��ӡ�2015�꣬��߀�Dz�Ը���؏ͣ����_��һ�T���n���С��س��c��׃��������Ԋ�����p�c�Uጡ�����������������ġ���ϣ�D�ġ��W�ġ��Ї��ĺܶ�Ԋ�裬���x�˴�����Ԋ������ÿһ����x��ÿһ�ΰl(f��)�F(xi��n)�����ԃ�(n��i)������������B(y��ng)�֣��������ǷN�������ҵ�Ŀ�⣬���nj����µİl(f��)�F(xi��n)�c��(chu��ng)�졣�Ҹ����f��һ����n�������؏�һ���˰ɣ����f���У�������߀Ҫ�v�e�ġ��҆����vʲô�����f�vС�f���vС�f����ˇ�g���Ǻ�������ô���أ����f�������؏͡�������77�q�ˣ��Ҳ�֪����߀�����Ͼ���W�ٽ̶����������������m(x��)15�꣬�Ҳ�֪�������@�N����ij�Խ���Е��o�҂��������ӵ��@ϲ��

�ҵĵ��Ă��l(f��)�F(xi��n)�ǣ��տ��R�R�W��һ����M���x�С���M������ѵ��ˡ���������Ʒ�У��Ќ�ֳ�����x�ď������к���̷�˼�����c�ҵĽ�Մ�У�������漰�����ձ������Ї������С������Ͼ��������o���^ȥ�^���fһ���ښvʷ�Ϸ������֪���J���֪����Ì�ˡ�ć��ҵ��I�䣬�Dz�ֵ����ه�ģ��������������O�䷴�С����Р��Zؐ�����վй¶�¼������������������^��ν��棬��鷨����һ�����վ�dz���ć��ҡ�ӛ��2015��11�£������ҷ����İ����£��Һ��տ��R�R�W�����A�пƼ���W���ČW�ܻ�ӣ��ڌWУ�e�^����һλ�ķ������Ľ��ڣ���λ�������о���Դ�ġ��տ��R�R�Wԃ��������_�������˿Ƽ������ķN�N���������Ǻ��վʣ������Щ�U����ô̎�������������f���҂��пƌW��̎���������տ��R�R�W���ƌW��ȫ������f���r�ǰ�ȫ�ġ����տ��R�R�W�ֱƆ��������r�Ƕ����꣬�ǂ����f�������ꡣ�Ү��r�f��һ��Ԓ�����f�˵�һ���������^���꣬���f�ĕ��r�ǃ������꣬�҂��ǰ�ȫ�ˣ����҂����ӌO��ô�k��ÿһ���˵�����������һ�N���㣬��Ҫ��ϧ���տ��R�R�W���r���ӵ�һ��վ�������o�o�����ҵ��֣��f���úã��f��������ĺ���һ�ӣ��f�ǡ�һ�ӵ��ġ�������11�£�����l(f��)���˿ֲ��u���¼������eʹ�࣬���V���f�������]����Ҫ�ǃɂ����棺һ��Ҫ�l؟������Ҫ��˼�����f�����һ��Ҫ��˼��

�ҵĵ��傀�l(f��)�F(xi��n)�ǣ��տ��R�R�W�ǂ���M�۵��ˡ�������С�f�����Ը��X��������Ȼ�Đۣ��������Đۣ���С����Đۡ����X�ã�������Ҳ�dz�M�P�۵ġ�2015���ﶬ����(ji��)����һ�Εr�g���������ã���ÿ��һ���Ԓ��ÿ�춼�����ң����ҵ�����һ�c�]�С���*�ò����V���������ѽ�(j��ng)�֏��˰ٷ�֮��ʮ���ڶ����ָ��V�����ѽ�(j��ng)�֏Ͱٷ�֮��ʮ�塣����҂�����һ������Wȥ���Ӳ���Փ��������������һ�������䣬߀�Գ�Ҫ�����������䡣�����e�^�k����ס�r�����g耳�һ�õ��������f�Ƚo�S�����������҂��ČW��Ҳ����ˡ��װق��W���x�����n���W�ڵ����I(y��)����һ��һ���������صش��Ϸ֔�(sh��)���е�߀�������Z���W��������W�������w�������P�ġ���2014��11��27���c�տ��R�R�W���ČW�c����չ�_�Č�Ԓ�У���Մ�^�@ôһ���£��Ͱl(f��)�����҂�ՄԒ��ǰ���죺���҂��ڻ�܇վ�Ȼ�܇����һ��������������һ���ɚq��ĺ��ӏ�ǰ�����^����߀�]�з����^�������ѽ�(j��ng)�Ŀڴ����ͳ���Ӳ���f���^ȥ������һ�̣����ܵ���������ڰ�Ӳ���f�^ȥ�ĕr�������۾������ǂ����ӵ��۾����������ǂ�����Ц���ǂ�����Ҳ�e�_�ĵ،���Ц��һ���ɚq��ĺ��Ӻ�һ����ʮ���q�L�����Ї��˲�ͬ���������֮�g���@�N�ܿ졢�ܺ��εĽo�裬���ǃH�H�ǽo��һ�ɉK�X�����H�ϱ��F(xi��n)������*������Ʒ�|(zh��)���Ǿ��ǐۡ��������еظе�������һ����M�۵��ˣ��۲����������ı��|(zh��)���˵Ĵ��ڣ����ֻ�г�ޣ��Ƕ�ô���¡����������С�f���������ޣ�Ҳ�Ǟ��˺ۡ�

�ҵĵ������l(f��)�F(xi��n)�ǣ��տ��R�R�W��һ���dz�������ˡ�2008��Ԫ�µף�һ���´�ѩ�Ķ��죬�����Ї��������I�����Ǖr��߀�]�Ы@�Zؐ���ČW�������Ї�߀�]����F(xi��n)���@ô���Ӱ푣��е�ӛ�߿��ܛ]��һ�N�l(f��)�F(xi��n)��Ŀ�⣬һ�N�����Ŀ�⣬�����ķ������^�䵭��������ȥ������˽������˽����Ą�(chu��ng)�������ǰl(f��)�F(xi��n)�@������Щ��֣��ڈ�����f�����촩��һ�p��Ь��һ�p������ʽ�ě�Ь��������һ�p��������ʮ����ě�Ь�����]�ЁG��Ҳ����ÁG������@�p��Ь����������^�H�ܽ��|��������������ĕr�ڣ��������@�p��Ь�ڷ�����������^���·��@�pЬ�o����������������������һֱ������������Ҫ�Ĉ��ϣ������������ϣ��������ڶ��졣���X���@��һ�ݼ���ĸ��飬�nj�������һ�N�����đ���nj�������һ�N�صđ�����H���w�F(xi��n)���nj��^ȥ�������r���һ�N���أ��nj����ڵ�һ�N���ء������`���棬���¾ͺ��Ρ����Եþͷdz����Σ�����Ǵ����������e���У��f�����ԓ�@ô���M����ԓ��ϧ�YԴ��Ҫ�뵽����������Ͼ���W�v�W���ҳ�������һ��ȥ��������Ͼ���W�v�W�����£�ÿ���Y���҂���Ҫ��һ��ԃ��D�߀�Ѓɴ�ϵ��ͬ�µľ۲ͣ�*��һ�Y(ji��)�㣬���˶����X�أ�һǧ�˰ٶ��K�X���������Ͼ���W�͏d���˶���ЦԒ���҂�̫���ˡ��䌍���Ǔ������տ��R�R�W��ϲ�g���Σ���ÿ�ζ��fҪ�����ÿ��Ҫ�Ķ��ǰ��_ˮ���ټ��������Ă��ˣ�����*�ҳ��IJˡ�ÿ�γ��У�Ҳ���e���Ρ�����һ�ε��Ϻ��C��ȥ������������������,�H������؆�������ô�@�������@ô�������������ᶼ��ӡ���Ц�ˣ����f�����@�Ύ��Č�ؐ�ɶ��ˣ����룬�������ڎ���ô���·�����ô��Եġ����]�У����˱��õ������X���������Ͼ͎��˃ɘӖ|����һ���ͽo�ҵĶY�ë����˹�IJ裬����ȫ�����Ǖ��������˶��ٕ��أ���ʮ�౾����һ����B�����R���m�ĕ��e����кÎ��ء����������e�и��飬ÿ�λ؇���������������϶��Ǖ����ܶ����ͽo���ĕ������������ĵ��x�������������̎�������f���������͵�һ�����⣬������Ҫȥ�x���@ôһ�����ε��ˣ����H�Ͼ����ǘO�S���ġ����X�����Ĵ���ͼ��棬�nj��������|(zh��)���ϵ����У��nj������������

�����������f���˻�����һ��Ҫ�ЃɷN���X��**�N���X�Ǯ��¸С����f�������е�ÿһ�붼��һ݅���@���~���ø����ڡ����X���@��Ԓ���oՓ���҂��Ĵ��ڣ�߀�nj��҂��Č����������e��̵Ć�ʾ���ڶ��N���X������Ҫ�Ъ����С����x�^�������ʮ�ךq�r���ġ��|�����Ļ������܌W�����������J���҂������Ҫ�l(f��)չ��Ҫ���˰l(f��)չ������l(f��)չ��Y(ji��)�ϲ��С��տ��R�R�W�e�����w������������(j��ng)���^��ʲô��������fȫ������ˣ�ÿ�����˵ı��|(zh��)�������Ž�����]��һ�N���^�ij�������Ҳ�^��������������*���������@�N�^�c�����X���nj��ښvʷ�ϵĵ��{�����x�������̧�^�ĪM���������x��*������С������{(di��o)�Ī����У��Ѓ��c�e��Ҫ��һ�����ɣ����ɵ����L�����ɵغ����՚⣬���ɵر��_˼�룻����Ҫ�l(f��)չÿ���˵Ă��ԣ��]��ÿ���˂��Եij�ְl(f��)չ��һ��������һ�����ơ����C�������

�c�տ��R�R�W����̎�c�������Ҍ������˺ܶ�İl(f��)�F(xi��n)��Ҳ���˸�����˽⡣�Һ������^�ܶ�Ľ�Մ�c�������е���ӛ䛣��еě]��ӛ䛡���ӛ䛵ģ����@�νY(ji��)���I�o�x�ߣ��c�x�߷������]������ӛ䛵ģ���ӛ���������ӛ���У����B(y��ng)�Һ��������飬�ښvʷ�������У��^�m(x��)Ԋ�W�Ěv�U���^�m(x��)�����x������֮����

2017��8��1�����Ͼ�����

�ČW.��Ԋ��Ěv�U-�S�x�c�տ��R�R�W��Ԓ� Ŀ�

���������ԡ����������������������������������������������S�x

�տ��R�R�W���ČW��(chu��ng)���c˼��ۙ�������������������S�x �տ��R�R�W

С�f��Ҫ���x���߳����]���������������������������S�x �տ��R�R�W

�����c�������������������������������������������S�x �տ��R�R�W

���ڡ������c��(chu��ng)�졭�������������������������������S�x �տ��R�R�W

�ČW����Ԋ��Ěv�U���������������������� �տ��R�R�W ���w�� �S�x

�Z�ԡ������c��(chu��ng)�졭��������������������������� �տ��R�R�W �S�x

�ČW.��Ԋ��Ěv�U-�S�x�c�տ��R�R�W��Ԓ� ��(ji��)�x

���WԺ���C���~���á��µĔ��ѡ�Ԋ���ð�U�йٵĿ�ϲ���������տ��R�R�W���ČW�v�U������Ʒ��Ԋ�W���������ˣ�����һ�c��ͬ�Ŀ�����

2002��1�£��������WԺ���]�տ��R�R�W���Zؐ���ČW�����x�ˣ������ǣ��տ��R�R�W�^���˷��m�����������x���y(t��ng)���Pע��С�������Pע�������`���c���\�������F(xi��n)�������������ѵ��J�R�͏��ҵ����У��Pע���ߣ��Pעʧ����������Pע�˵Ĵ��ڣ����ČW�������ص����h�x�̘I(y��)���ڼ��ČW��(chu��ng)�����w�F(xi��n)�ˌ�������������Ľ�ʾ������һ����������\����������������ң�һ�������o�в���˼���c̽�������ҡ������S�x

�������cĪ�Խ������տ��R�R�W߀������Ī�Ժ��ķ��İ桶�S����Ρ���ՈĪ�Ժ�����Ī��Ҳ�t���،��ϣ������տ��R�R�Wǰ݅��Ոָ�̡��� �����S�x

�Ļ�����һ�N�v�U�������տ��R�R�W

��x����һ���v�U�������տ��R�R�W

�ČW����һ���dz������ð�U�������տ��R�R�W

�ČW����һ��Ԋ��Ěv�U�������տ��R�R�W

������һ��ð�U����������δ֪�����o���_��Ŀ�ˡ��������������������Ĵ��ځ��f�Dz��ɻ�ȱ�ġ���ͨ�^����ȥ�����ͨ�^����ȥ�����������c�������@���ں�����һ�𡣡����տ��R�R�W

�W���������Á������o�Լ������Լ��ɞ鲻ͬ���ˡ������տ��R�R�W

������ô�f��С�f�Ľ��ޣ����ܿ���̎���v���µČ��棬���ܿ������ڌ�����(ji��)���茑��������飬�и��N��ʽ�������С�f��ֻ�뿴��������£��������h(hu��n)�����茑�����Dz���ģ��ǾͿ������˵Ĵ��ڵĸ����[�صČ����ˡ������տ��R�R�W

���ς����o����ʮ����������ČW��Ľ��c����̽����(chu��ng)��С�f���µĿ����ԡ��ǂ��r�ڣ���Ҷ���̽ӑС�f��ˇ�g�����ҿ�����һ�N�O�˵���ʽ���x�A����������ʽ���x�ĘO�ˣ��͕�������ʽ���^����(n��i)�ݷ�������ô��Ҫ�ˡ������տ��R�R�W

���������@�ӣ���ʲô�ӵ��ľ���������_ʲô�ӵĖ|�����͑�ԓ�������ķ����������տ��R�R�W

���J�������Ļ��ĕ�������ԓȥ��x�����nj�ע�ڱ����Ļ������磬��Ҫ���u�����ڵ���������Ľ����]����ҕ���ӡ�ī�ӡ����ӵ����������@Щ���������˵����x�Ļ�ʯ�������տ��R�R�W

�]�����u�͛]�ЌW����ֻ���ھ������u����֮�����fһ�����ЌW����������u�����w�挦Ⱥ�w���Ļ������������R�����J�飬�@�ǽ̌W����Ҫ�΄գ�Ҳ���ǽ̕���W�����ȥ�uՓȥ���u����Ҫ���d�ڄe��������^�c���տ��R�R�W

���u�҂���˼���܉����µĽ�(j��ng)�v֮�д��_�µ���ء������S�x

���ҿ��������Ă�����*ͻ���ģ���һ�N���^���x���S�x�����Ę��^���xʼ�K��һ�������ڄe�����Ͽ����e�O��һ�棬����ÿ�rÿ�̌W���µĵ�����������IJ�ֹͣ�W���������ܰl(f��)�F(xi��n)�Ļ����¾S�ȡ���Ҫ�ء��µ���к��µ�ð�U�������տ��R�R�W

��һ���˵ij��L�У�ʼ�K�������������������͘��^���x���dz���Ҫ�������S�x

�W��ÿһ�T�Z�ԣ����Ǵ��_��һ�����磬�҂�����һ��������˽����һ�ݿ��ܡ������S�x

������Ҳ���ǽo��ͽ��ܡ������տ��R�R�W

�WУ���ǂ���֪�R�ĵط���Ҳ�����B(y��ng)��(chu��ng)��֪�R����(chu��ng)�쾫��ؔ������(chu��ng)��������˲ŵĵط��������S�x

��(chu��ng)�첢��һ���ǰl(f��)��ʲô�µĖ|������鲻��ÿ���˶��ܰl(f��)���|������(chu��ng)��ָ�Ļ��S�ǂ��w�ڃ�(n��i)���܉��ҵ��Լ���ʹ�������䌍�F(xi��n)����ÿ���˶������Լ����I��?q��)��F(xi��n)���ҡ����Ҍ��F(xi��n)��Ҳ��ͨ���Ҹ����P�I֮һ�������տ��R�R�W

�ڌWУ���v�����c����������Ҫ�v����֮�����������x����*������һ�c���ǐۡ������S�x

���X���ČW���ǬF(xi��n)�����x�ġ��Ҳ���ʲô�F(xi��n)�����x�����X���ČW���F(xi��n)�������ǽ�Ȼ��ͬ�Ė|����������һ�����磬�������@��������ã�Ҳ������ħ����������̓�����挍���ڣ�һ��F(xi��n)���ڬF(xi��n)���������挍����һ�ӡ������տ��R�R�W

���ҁ��f�����^�S�⌑������ֻ���Լ����������?��Ф�ڡ���ë���������ģ�ֻ�P���Լ�������䌍̫�p�ˡ������Ӱ�ԑz�Ė|���]�д��ڸС������տ��R�R�W

��һ�_ʼ������ֻ����һ�����壬�����nj���һ�����ҡ�֮�����������_ʼ�����ǂ����ң������ǷN�Ļ������@����ͨ�^���������팍�F(xi��n)�ġ������տ��R�R�W

С�f�����挍���磬С�f���ڸ��X���������С�fˇ�g��һ�N�dz��йٻ���ˇ�g�����������˿��Ա���һ�N����ı��F(xi��n)�����������ҁ��f�����X���������ij��l(f��)�c���~�Z֮�б����@�N���X�������տ��R�R�W

��ԇ�^�ܶ�Σ�������Pǰ�Ȟ�С�f�ݔM����V�����қ]�ܰ�Ӌ������ȥ������~�Z��������һ��һ��������������Լ�������������������ǰ���Լ���������ĵط����@Ҳ�Ǟ�ʲô�����ҕ��f��֪��Ŀ�ĵ����ģ���֪���M�^������ʲô������@һ�ж����Z������ɡ��Z�Ծ����@�N������������ʽ�����Ǽ��w�ģ�Ҳ�Ǫ����ġ����X���~�Z�еĸ����f�ľ����@����˼�������տ��R�R�W

�茑��Ȼ�r���㿂�������c��Ȼ֮�g��ƽ�⡢���C���Pϵ������е������c��ľ������Ȍ�Ԓ�����⣬߀�ЏIJ����c��������������ϣ���c�����а�����������Ʒ�У��҂�ʼ�K�ܸ��ܵ��@�N���^�B(t��i)�ȣ��@�N�����ߵ����ء��㲻ֻ���Լ����߀�c������Ȼ�������c����������档���������@һ���е�һ��Ԫ�أ�����ͬԪ��֮�g���Pϵ������������Pϵ�Q��������@�N����Ա�����һ�NԊ�W�����W�������S�x

��(chu��ng)����������ң�������ֵ����ң�����һ�����ܽo�����_�Ľ�ጡ��Еr����ȫŪ�e���Լ������|���ĺ��x�������Լ��J����Ҫ�Ė|�����Ɍ��H����Ҫ�Ŀ������������֡����������@�N�������ɼ����ĵط��������տ��R�R�W

��ϲ�g����Ʒ���Ҹ��dȤ����Ʒ���Ҷ������]��ȥ���ɳ����̲����ã�������X���@Щ���Ҳ����ܱ�����������˶�ֻȥ����ӑ��ϲ�g�ĕ����Ǿ�ʲôҲ�������ˣ��҂�ֻ��ʼ�K������ͬ�Ė|������*��ŗ��@���I(y��)�������dz��ڴ씡���c����������Dž��롣�����տ��R�R�W

�кܶ��Z���L���Һ��y���ܣ���Щ�@Ȼ�����ҕ����(j��ng)����ý�w�� �����x�����Z�ԣ��������ơ����o���⡣�����տ��R�R�W

�x���ڴ����߰��Լ�������һ�����ó����o������ʳ�Z���x���ڹ������J����һЩ�|�������X�ø�ͬ���ܣ��Ķ�����Ʒٝ�p�мӣ����@�����Ҳ�ٝͬ�ĵط����@Щ���ҿ��������������ơ�������Մ�Ė|�����]�н�(j��ng)�^˼�����Ҳ��ǂ����f�̵��ˣ����ҿ����r�����ڴ��@ϲ�����\���ǣ����x���Ė|���_���������ҳ��@�������@�������fÿ��һ��������һ��ð�U�������տ��R�R�W

��Č��������r����������һЩ���������е�Ԫ�أ������҄����f�ģ���(ji��)�ࡢ�����ԡ��l(f��)�ԡ����Z�Ե�������չ�_���������Q��֮�����˵������c�Z�Ե������϶���һ���Z�ԵĽ��ޣ�Ҳ����һ����������߅�硣�����S�x

��ʼ�K���Ї������ѺõđB(t��i)�ȣ�Ҳ���Ї���M�dȤ���Һܾ���ǰ���@ô���ˣ����ҿ��]�����_ʼ���Ҿ�ϣ����ȥ�Ї����@�����J�R�����Ը���е�һ���֡�����Ї�������ĽM�ɲ��֣�������Ќ��ش����ڬF(xi��n)��֮�С�������һ������ć��ȣ�������ȫ�挍�ć��ȣ������F(xi��n)�������������ҁ��f������ǔ[���ˡ������տ��R�R�W

���h�W���?q��)��҂��Ї����������^�dz����C�����u���f�Ї������Z�Բ��С��@Щ���u�����ǵ����Ҍ��Լ������ķ�˼�������ϣ���Օr�������R�ΑB(t��i)���d���˂��Ĵ��X�����ǿ������˵��Z�ԡ����������Č����Z���У��м�Ԓ����Ԓ����Ԓ���҂��Ї���һ�����ң����Ļ������ǰ��Ҳ�����@�����}�����X�������u���Ƿdz����ġ������S�x

Ҫ��Ԋ����ڣ��ͱ��ԭ���Z�Ա��l(f��)��ÿ���ֶ��ܳ��裬�����裬���S���҂����IJ��ӡ����x�տ��R�R�W��С�f���@һ�c�Ƿdz����@�ġ�ÿһ���~�����������ڡ���(zh��n)�����������f��Ҫÿһ���~�ɞ������������S�x

�˵������Ե�����ʲô��Ը������������������ġ�һ���F(xi��n)�����˸�һ���������˵ą^(q��)�e������������ƈ��͵����һ���õ����ң������Ը���������������������@���������ԡ�������߀�ǽ^���е�ϣ���������㿴����С�f�е�����]��һ���ǽ^���ġ������x�_��������ȥ�����o���?gu��)���ϣ���������S�x

�ČW.��Ԋ��Ěv�U-�S�x�c�տ��R�R�W��Ԓ� ���P�Y��

�ČW.��Ԋ��Ěv�U-�S�x�c�տ��R�R�W��Ԓ� ���ߺ���

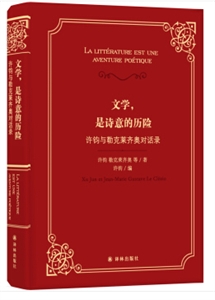

�S�x��1954�������㽭���Σ��������L���W����Ƹ���ڡ��������g�ң��F(xi��n)���㽭��W�Ŀ��Y����ڣ��㽭��W����Z���Ļ��c���H�����WԺ���ڡ���ʿ������������Ժ�Wλί�T�������á����ߌ�����ČW�W���u�h�M�ټ��ˡ�ȫ�����g�Tʿ���I(y��)�Wλ����ָ��ί�T�������Ρ��Ї����g�f(xi��)�����ո����L��������META��BABEL�������Z�̌W�c�о��������Ї����g����������Z����������ČW���ȇ���(n��i)��ʮ��N�W�g����ľ�ί��1991����2016�꣬���Ͼ���W����Z�WԺ�ν̡�

�տ��R�R�W��1940�����ڷ�����˹����20���o����ڷ�����Ԣ���ɴ�������֮һ�������ČW�uՓ�s־���x�������x����1994�ꌢ���u������*�����Z���ҡ�1963�꣬�������˵�1��С�f���V�A�P䛡����@�����Z���ČW�����˺������^��������ʮ�ಿ��Ʒ������С�f���S�P�����g�ȡ��@Щ��Ʒ��ַ�ӳ������������B(t��i)�h(hu��n)���đn�]��������Ψ���Ԃ��y(t��ng)ƫ��(zh��)�Եķ����Լ�������ӡ�ڰ�������ԑ١�2008�����@�Zؐ���ČW����

- >

��(j��ng)�䳣Մ

- >

ʷ�W�uՓ

- >

�Ї����ڞ��K��߅���^(q��):�vʷ�c��W����

- >

����

- >

�S�@ʳ��

- >

ɽ����(j��ng)

- >

������

- >

������

![�ƛ]�лش�](/Images/img200200.jpg)