-

>

一個陌生女人的來信:茨威格短篇小說集

-

>

女人的勝利

-

>

崇禎皇帝【全三冊】

-

>

地下室手記

-

>

雪國

-

>

云邊有個小賣部(聲畫光影套裝)

-

>

播火記

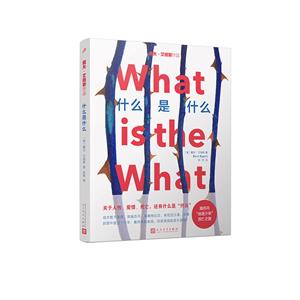

什么是什么 本書特色

2003年,美國作家戴夫•艾格斯認識了來自蘇丹的青年瓦倫蒂諾•阿沙克•鄧。兩人決定合作,把瓦倫蒂諾的經歷和南蘇丹的苦難用小說的形式寫出來告訴世人。

瓦倫蒂諾七歲那年,蘇丹內戰爆發,戰火燒到蘇丹南方他的家鄉。從此,他和無數同樣失去家園和親人的“迷途少年”一起,走上了流浪之路。一路上,他們遭遇雷區、轟炸、大屠殺、疾病、野獸捕食等無窮無盡的殘酷經歷,在孤獨、恐懼、饑餓中也見證了同伴的存亡、人類的善良本能。

什么是什么 內容簡介

南蘇丹“迷途少年”流亡之路

關于人性、愛情、死亡,還有什么是“什么”

蘇丹青年徒步數千英里,穿越蘇丹、埃塞俄比亞、肯尼亞沙漠,在難民營中度過十三年,*終來到美國。但是美國是否就是天堂?

一定要繼續下去,無論那里是天堂,還是不如天堂

絕望和希望交替,在貌似改善的環境中無助嘆息,又在一連串災難面前充滿力量

什么是什么什么是什么 前言

從在馬里爾拜被迫與親人分離,到埃塞俄比亞和肯尼亞難民營中度過的十三年,再到在亞特蘭大經歷與西方強勢文化的沖突,以及在各地得到的慷慨幫助、遭遇的種種挑戰,《什么是什么》是我人生*真切的記錄。

讀了這本書,你將對我以及我深愛的蘇丹人民有所了解。持續二十二年的蘇丹政府與蘇丹人民解放運動組織/解放軍之間的內戰開始時,我還是個小孩。無助之中,我長途跋涉,穿越眾多飽受蹂躪的地區,被蘇丹空軍轟炸,躲避地雷,逃過野獸和人類的捕殺,*終幸存下來。我靠著吃不知名的水果、野菜、樹葉過活,有時數天吃不到東西,多次瀕臨絕境。

我一度以為全世界對落到我和南蘇丹人民身上的不幸命運都視而不見。我的很多朋友和成千上萬的同胞,都沒能逃過這場劫難。愿上帝賜予他們永恒的安寧。

本書所記述的我的抗爭之路,部分內容*初曾通過演講的方式與公眾接觸過。我對很多聽眾講述過經歷,但還希望世界能了解我生活的全部真相。二三年秋,我對亞特蘭大“迷途少年基金會”的創始人瑪麗·威廉姆斯說,除了公眾演講,我還想以書的形式把生命歷程告訴更多人。因為我不是作家,我問瑪麗能不能替我聯系一位作者,幫助我寫自傳。瑪麗聯系了戴夫·艾格斯,感謝上帝,我們見面后,立刻成了好朋友。我們達成一致,這本書的所有收益都歸我所有,用以改善蘇丹和其他地方蘇丹人的生活。

經過多年努力,戴夫和我通過各種方式合作講述和記錄故事,比如用錄音帶、電子郵件、電話交流,還有多次面見訪談。二〇〇三年十二月,我們甚至一起去了蘇丹,我也得以重回七歲就離開的那個村莊。我把我所知道的一切都告訴戴夫,通過這些材料,他創作了這部作品。

讀者應當明白,這本書中一些事件發生的時候,我還年幼,所以我們不得不稱《什么是什么》為小說。比如說,我無法重現十七年前的對話。

但需要說明的是,書中所有重要事件都是真實的。這本書準確依照歷史,書中所描繪的世界與我所認知的世界并無多少不同。書中*恐怖的事,在我們的時代也會發生,并且大多情況下也確實發生了。例如,從一九八三年五月十六日到二〇〇五年一月九日,超過兩百五十萬人死于戰爭以及與戰爭相關的原因;南蘇丹四百多萬人被迫離開家園,流離到國內其他地方;接近兩百萬人到其他國家避難。

我想完成這本書是出于信仰和對人性的信念,想幫助人們了解蘇丹在全球社會中所處的位置和狀態。我的經歷是蘇丹歷屆政府對自己民眾所作所為的見證,戴夫和我把它寫了出來,完成了這項任務,我感到很欣慰。

雖然二〇〇五年的《全面和平協定》給了南蘇丹重建機會,以及二〇一一年通過全民公投脫離蘇丹的機會,然而嚴重的人權侵犯行為在這個國家的達爾富爾地區仍在持續。

我很幸運能活到現在,將這些告訴大家,即使在*黑暗的時刻,我也深信終有一日能將經歷告知讀者。此書是一種抗爭,使我的精神奮戰不休。奮斗,提升我的信仰,鼓舞我的希望,堅定我對人性的信念。既然你我同在,我們攜手一起,一定能改變這個世界!感謝您閱讀《什么是什么》,祝您生活幸福!

瓦倫蒂諾·阿沙克·鄧

二〇〇七年于賓夕法尼亞阿勒格尼學院

什么是什么 目錄

**部 埃塞俄比亞之路

第二部 皮尼亞多

第三部 卡庫馬

什么是什么 節選

一

我沒理由不應門,就過去開門。門上沒有觀察來客的貓眼,我直接拉開門,站在面前的是一個高壯的非洲裔美國女人,比我大幾歲,穿著紅色尼龍運動衫。她大聲問我:“先生,有電話嗎?”

她有點眼熟。我幾乎能肯定,一小時前從便利店回來時在停車場見過她。當時我看見她站在樓梯旁,向她笑了一下致意。我回答她說有電話。

“我的車在街上拋錨了。”她說。我發現她身后的天色快黑了,大半個下午我都在學習。“我可以用你的電話報警嗎?”她問。

我不知道她為什么在需要修車時想報警,但同意了。她走進來,我想關門,可是她攔住了。“一會兒就好。”她說。我覺得讓門開著有些不妥,但既然她這么要求,我就照辦了。這是在她的國家,不是我的。

“電話在哪里?”她問。

我告訴她電話在臥室,話音未落,她就從我旁邊沖了過去,壯實的身影閃過客廳,尼龍衣服嗖嗖作響。臥室門關上了,咔嚓一聲上了鎖。她把自己鎖在了我的臥室里!我正想跟上去,這時聽到后面有人說話。

“站在這里別動,非洲人。”

我轉身看到一個非洲裔美國男子,穿著肥大的淺灰藍色棒球外套和牛仔褲,臉被棒球帽遮住,看不清楚,一只手按著腰上的什么東西,像是要提住褲子。

“你們一起的?”我問他。我還沒搞清楚這是怎么回事,有點生氣。

“坐下,非洲人。”他沖沙發點了點頭說。

我站著不動:“她在我臥室里做什么?”

“給我坐下!”他惡狠狠地說。

我坐下后他露出槍柄讓我看,原來他手里一直握著槍,我早該反應過來的。然而我什么都不知道,該知道的事我總是不知道。現在我才明白,這是搶劫!我真想身在別處!

說來奇怪,此刻我希望的竟然是回到卡庫馬。卡庫馬從不下雨,每年有九個月刮大風,八萬名從蘇丹和其他國家來的戰爭難民每天靠一頓飯過活。但此時,女人在我的臥室,男人用槍指著我。我只希望我身在卡庫馬,即使在那兒我住的是塑料布和沙袋搭的棚屋,只有一條褲子。我不能肯定卡庫馬的難民營里就沒有這種犯罪,但我想回去。甚至去皮尼亞多也成,那是我在卡庫馬難民營之前住過的埃塞俄比亞營地。那里什么也沒有,每天只吃一兩頓飯,但在那兒我有自己小小的樂趣。我那時是個小男孩,很容易忘記自己是難民,離家千里,營養不良。無論如何,若說這是懲罰我想離開非洲的自大,懲罰我想在大學里避難、融入美國社會的美夢,我現在是經歷磨煉了。我認錯,我會回以低首鞠躬。我為何要對那個女人微笑?因為這笑已是條件反射,已成為習慣,我一定要改掉這種只能招致報應的習慣。來美國后,我多少次卑躬屈膝,以致開始幻想有人在拼命地向我傳遞一條信息,那就是“離開此地”!

我剛開始后悔和退卻,心中又升起抵觸。這種新的姿態讓我挺直腰桿,開口對這個身穿淺灰藍色外套的人說:“你們兩個,請離開這里。”

淺灰勃然大怒。我攪了局,我的話給他們進行中的搶劫制造了一點障礙。

“你在叫我做事?操你媽的!”

我瞪著他的小眼睛。

“你說,非洲人!你在叫我做事?操你媽的!”

女人聽到我們的聲音,在臥室里喊:“你應付不了他嗎?”她的同伙被我惹火了;她被她的同伙惹火了。

淺灰把頭歪向我,眉毛一揚,向我走近一步,作勢指了指皮帶上的槍,似乎準備使用。但忽然間他肩部一松,低下頭,盯著自己的鞋子,放慢呼吸,控制情緒。再抬起頭時,他恢復了原狀。

“你是非洲人,對吧?”

我點了點頭。

“很好,那我們是兄弟。”

我可不愿贊同。

“既然是兄弟,那我要給你上一課。你不知道不應該給陌生人開門嗎?”

這個問題讓我嘴角抽搐。單單是搶劫的話,說不定還可以接受。我見過搶劫,也被搶過,雖然嚴重程度不及這次。來美國之前,我*值錢的財產是睡覺用的床墊,被搶的東西都微不足道:一次性相機、涼鞋、一令打印紙。那些東西當時對我也是有價值的,但現在我擁有電視機、錄像機、微波爐、鬧鐘,以及不少生活用品,全是亞特蘭大的桃樹聯合衛理公會教堂提供的。有些是二手的,多數全新,都是別人匿名捐贈的。每天看到它們,用到它們,我都身體發顫——這是我表達感激的身體語言,奇怪但真誠。但我預感,幾分鐘之內所有這些禮物都會被奪走。我站在淺灰面前,在記憶中搜尋上一次因粗心大意而被掠奪,感受這種罪惡是在何時。

淺灰一手握住槍柄,另一手按上我的胸膛:“為什么不給我坐下瞧著?”

我退后兩步,坐在沙發上。沙發也是教會送的禮物。我和阿科爾·阿科爾搬進來那天,有個穿著扎染襯衫的蘋果臉白種女人送來的,她還道歉說沒在我們到之前送到。教會的人經常道歉。

我抬頭盯著淺灰,他讓我想起一個人,一個曾射殺我兩個同伴還差點殺了我的埃塞俄比亞女兵。她眼中也有一樣的狂暴光芒,起初還裝模作樣讓我們以為她是救星。那時我們正在逃離埃塞俄比亞,背后有數百埃塞俄比亞士兵追趕我們。他們朝我們射擊,鮮血染紅了吉羅河河水。那個女兵從高高的草叢中現身:“過來,孩子們!我是你們的母親!過來!”灰草叢中她只探出頭,伸出雙手。我猶豫了。我在血河岸邊碰到的一起逃跑的兩個男孩朝她走了過去。等他們走得足夠近,她舉起一把自動步槍射穿了他們的胸腹。他們倒在我面前,我轉身就跑。“回來!”她繼續喊,“回到母親身邊來!”

我在草叢里跑了一天,*后找到了阿科爾·阿科爾。后來我們一起發現了安靜寶寶,救了她。那段時間,我們把自己當成了醫生。這是很多年前的事情了,那時我十歲,也許十一歲,要確定這一點已不可能。我面前這個人,淺灰,永遠不會知道這些事。他不會感興趣。想到那天我們被埃塞俄比亞人驅趕回蘇丹,成千上萬的人死在河里,我有了反抗公寓里這個男人的勇氣。我又站了起來。

那人看著我,好像一個父親被孩子逼得不得不去做令他感到懊悔的事。他離我很近,我能聞到他身上有類似漂白劑的化學品味道。

“你要——你要——?”他閉緊了嘴,停了一下,從腰間掏出槍,反手揮出。我眼前一黑,上下牙撞到一起,天旋地轉。

……

什么是什么 作者簡介

戴夫•艾格斯(1970— ),美國新生代重要作家、編輯、出版人。艾格斯的父母在他念大學時相繼患病去世,他中止學業,照顧八歲的弟弟。2000年,艾格斯出版回憶錄《怪才的荒誕與憂傷》,一炮走紅,不僅登上《紐約時報》暢銷書榜冠軍寶座,還被《時代周刊》等媒體評為“年度好書”,入圍普利策獎。

艾格斯的代表作還包括反映蘇丹內戰中青少年歷險生活的傳記小說《什么是什么》(2006)、紀實作品《澤恩圖》(2009)、關于網絡社會的反烏托邦小說《圓環》(2013)等。他曾應電影導演斯派克·瓊斯邀請,將美國繪本大師桑達克的經典繪本《野獸出沒的地方》改編為電影劇本,于2009年電影上映之際出版小說《野獸國》。

艾格斯也是文學雜志《蒂莫西•麥克斯維尼季刊》和麥克斯維尼出版社的創始人。

- >

中國歷史的瞬間

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

我從未如此眷戀人間

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

朝聞道

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

羅庸西南聯大授課錄