-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

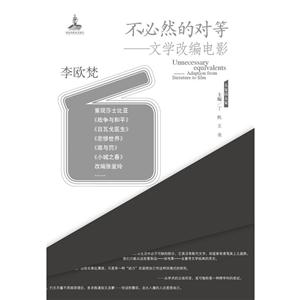

不必然的對等-文學改編電影 版權信息

- ISBN:9787020125685

- 條形碼:9787020125685 ; 978-7-02-012568-5

- 裝幀:80g膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

不必然的對等-文學改編電影 本書特色

導語:改編的藝術

一、 我的“后啟蒙”書寫

我寫這本書,有一個潛在的目的,姑且稱之為“后啟蒙”:經由現今來重新認識過去,也經過電影來重新認識文學,特別是中外文學的經典。我“啟蒙”別人,也啟蒙自己——溫故而知新,自我增值。

這個后啟蒙的“后”字,也至少有兩個涵義:一個指的當然是現今的所謂“后現代”社會,特別是在我書寫的場地——市場和商品掛鉤的香港;另一個“后”字則指的是“后”來居上的學問——電影,我認為現今我們已經由電影來重新認識文學經典的時候了。電影非但“后來居上”,早已成了大眾消費的媒體(也逐漸不分雅俗),而且在這個后現代社會中,這個媒體和與之相關的新科技媒體(如影碟圖片、電視、網絡等)也早已成了我們日常生活中必不可缺的部分,它雖沒有取代文字,卻逐漸有凌駕以文字為主的文學的趨勢。導語:改編的藝術

一、 我的“后啟蒙”書寫

我寫這本書,有一個潛在的目的,姑且稱之為“后啟蒙”:經由現今來重新認識過去,也經過電影來重新認識文學,特別是中外文學的經典。我“啟蒙”別人,也啟蒙自己——溫故而知新,自我增值。

這個后啟蒙的“后”字,也至少有兩個涵義:一個指的當然是現今的所謂“后現代”社會,特別是在我書寫的場地——市場和商品掛鉤的香港;另一個“后”字則指的是“后”來居上的學問——電影,我認為現今我們已經由電影來重新認識文學經典的時候了。電影非但“后來居上”,早已成了大眾消費的媒體(也逐漸不分雅俗),而且在這個后現代社會中,這個媒體和與之相關的新科技媒體(如影碟圖片、電視、網絡等)也早已成了我們日常生活中必不可缺的部分,它雖沒有取代文字,卻逐漸有凌駕以文字為主的文學的趨勢。

然而“后來居上”并不表示新的比舊的更好,而是我們的日常生活的習慣改了,必會影響到所謂“品味”問題。平日浸淫在各種大眾媒體的人,已經不能辨別什么是好、什么是壞,往往以價錢的貴賤為準則,當然“名牌效應”更不在話下,這個現象眾所周知。而后現代的文化理論也并不能幫助我們培養識辨的能力,它把重點放在消費,而不在生產;重“工業”而不重“創意”,把整個全球社會“物質化”和商品化的景觀視為理所當然,連帶也影響到對于電影的研究。據我所知,目前在西方學界,研究電影和文學關系的學者并不多,其中只有極少數人是對于文學有極深修養的,紐約大學的羅拔史譚(Robert Stam)教授是其中的佼佼者,所以我當然要參閱他的幾本著作,作為我個人“理論”的出發點。

史譚有一個觀點,我十分同意:二三十年前(或更早)研究此類問題時,學者往往把文學視為首位,先入為主,因此改編文學經典注定不成功;所謂忠實于原著(fidelity)的問題,成了傳統理論家*常用的尺度,所以史譚要反對,我也贊成他的反對意見。〔注一〕史譚把文學和電影放在平等的地位,甚至更偏向電影,認為它是一種較文學更“多聲”體的藝術。史譚借用了一個名詞來形容“改編”關系:palimpsest,字典上的定義指“古代將原有的文字刮去重寫新字的羊皮紙或其他書寫材料”,換言之,如果羊皮紙上原有的文字可以喻作文學原著的話,改編就是刮去重寫。而原有的文字,他又用另外兩個更抽象的理論文字(抄自法國理論家Gérard Genette)來表述:文學原典是一種hypotext,改編后的影片則是一種hypertext,我暫且把這兩個名詞譯作“前潛本”和“后現本”;“潛”指的是潛存或殘存、甚至只剩下軀殼或痕跡的原本,在時間上它必產生于前,而改后顯現出來的文本,則是在上面加上去的東西,所以是“后設”,然而與“前文”仍然產生某種辯證關系。

這種理論游戲非我所長。然而即便是史譚也不會完全料到目前香港的現象——“原本”或“前本”根本沒有人理會了,在大眾的集體意識中根本不存在,換言之,在一切皆是媒體復制的過程中,班雅明所說的“靈光”(aura)早已失明了。

我們只能從這些復制品——如電影——去重尋一些文學經典的靈光,甚至還不一定捉摸得到。在視覺媒體凌駕文字媒體的香港,年輕人已不知經典為何物,甚至連書店以廉價出售的文學經典平裝本也無人問津。

作為一個受過文學訓練的影迷或影癡,我不能自僭為電影學者,但近年來不知不覺地卻寫了不少關于老電影(內中不少是改編自文學經典的電影)的文章,想引導有心讀者在重溫舊片之際回歸文學,但這種“回歸”并非*肯定所有原著的文學價值,有的原著(如“007”鐵金剛的小說系列)并不見得好,甚至改編后的影片——如《鐵金剛勇破間諜網》(From Russia with Love, 1963)反而成為電影中的經典(見后文),所以我絕非厚此薄彼,只不過覺得有一種“動力”在驅使我作這種回溯式的研究,也許免不了有點老年懷舊的情緒吧(我也曾為此寫過一本書:《自己的空間——我的觀影自傳》),但也不盡然,從學術的立場而言,或可勉稱是一種跨學科的嘗試。

寫完這一段轉彎抹角的前言,似乎可以言歸正傳了。但仍須稍稍交代一下我的研究方法。

二、 文學與電影關系

電影和文學的關系,實在難以簡單道明。不少理論家曾為這兩種藝術作“本體論”式的描述。在一般人的心目中,文學的本體是文字,電影的本體是影像。文字又由字和句組成,串連在一起,遂而產生內容,但語言學上仍把內容和形式分開,嚴格來說,西方語言學理論所說的符旨(signifier)和意旨(signified)仍在語言的層次,并未涉及內容,而一般讀者則只看內容,不管形式。電影亦然,一般觀眾只看影片中的內容情節,并不注重電影本身的意象和接剪技巧,所以如果先看文學作品再看改編的影片的話,就會覺得影片的內容淺薄多了。但西方的文學和電影理論家則往往單從形式本身著手,認為形式構成內容,甚至后者是為前者服務,這就產生了一個很大的分歧。

我想采取一個較折衷的方法,內容和形式并重,但形式*不是內容的工具;我也揚棄所有“主題先行”和上綱上線式的先入為主的政治宣傳或說教的論調。至少,我覺得這種方法有助于了解電影和文學的對等關系,特別是當我們從改編后的影片來追溯和推論原來的文學經典的時候。

現今觀眾看的都是有聲片,特別是荷里活傳統影響下的有聲片,而忽略了默片。有聲片可以用旁白,一定包括大量對話,所以和小說的戲劇的形式,比默片接近一點,而默片雖有字幕,但還是用影像來說故事。不少早期的西方電影理論皆以默片為主要材料,俄國形式主義的大師史克洛夫斯基(Viktor Shklovsky)在一篇經典論文〈Literature and Cinematography〉(英譯變成一本小書)中,就特別指出——電影其實是一種符號(semiotic)式的藝術,它的“連貫性”是假的,它是觀眾視覺上的“誤覺”:菲林連在一起從放映機投射出來的動作(motion)像是不停地在動,其實不然。換言之,“電影只能處理動的符號”,而在內容意義上根本無法表達所謂“陌生化”(defamiliarized)的文學語言。他當時十分重視電影這個新媒體,但對早期默片改編文學作品的嘗試則嗤之以鼻。后來的法國電影理論家——如梅茲(Christian Metz)——亦從這種形式主義立場作“結構主義”的論述,一切形式至上,幾乎不談內容。

我想這種理論本身就是一個二十世紀西方現代主義的一個趨勢:在文學上變成了“語化轉向”(linguistic turn),而在電影的研究上又如何?過度地重視電影本身語言的獨特性,則無形中忽略了“呈現”或“再現”(representation)現實的問題。荷里活的劇情片,大多是寫實片,中國的老電影亦然,更遑論五四小說。現實如何用電影的語言來呈現或再現?在電影理論中,巴贊(André Bazin)——也是法國新浪潮派導演的教父——是經典人物,他的“深焦距長鏡頭”(deepfocus

longtake)理論為人津津樂道,至今仍然是研究荷里活老電影*適當的理論,我在本書中自不免俗,亦會稍稍提及,有所發揮。

總而言之,我不擬把抽象理論故意套用在我的研究上,而是從甚多的個案例子中看出——或悟出——一些淺顯的道理,以便有助于普通讀者和影迷觀賞電影和閱讀文學。

且先從電影談起。

三、 荷里活劇情片的模式

一部普通的劇情片,一定有一個故事情節。嚴格地說,故事又和情節不同,前者可以泛指影片背后的故事——包括神話、傳說、歷史和社會現象中的材料——而后者則指影片作品中的故事,英文稱為plot,但在一般人心目中兩者往往混為一談。任何一個文化傳統中都有不少“大故事”,其主題結構往往會被各種作品引用并改頭換面,所以,在*廣義的層次,幾乎所有的作品都是從幾個大架構或主題中“改編”出來的,因此有的理論家說:所謂文化上的深層結構,特別是神話和傳說,是一切故事的源泉。

本書中所說的“故事”則較有現實性,指的是古今現實生活中的材料,也用之不盡,取之不竭,文學和電影從中取用的更多。從生活的故事變成小說或電影的情節,是一個“敘事”(narrative)的過程,日久也形成各種類型和結構,小說和荷里活電影尤然。文學和電影理論家不知有多少人在這方面花上精力,著書立說。

從這個“敘事”的角度而言,文學(特別是小說)和電影(特別是劇情片)確有不少共通之處:二者都是在有限的時間內說一個故事。所以十九世紀西方寫實主義的小說,被改編成電影的*多,譬如狄更斯(Charles Dickens)的《苦海孤雛》(Oliver Twist)就被多次搬上銀幕,還改編成歌舞劇,又據此再改編成歌劇片。(妙的是自從晚清時期西方小說被介紹到華土后,小說類中也以林琴南翻譯的狄更斯小說*為有名)。

這并不表示十九世紀的小說中的人物逼真、故事生動,所以才容易被接受,其實狄更斯的小說內容十分瑣碎,改編成電影并不容易,當中必須刪減不少細節。從荷里活劇情片的立場看來,其基本情節架構和這種小說往往暗合,它們都包含幾個不可或缺的因素:人物有身世,行為有動機,故事有結局,而敘事必須直線進行,即便是倒敘,也把時間的先后秩序注明,不可能事情還沒有發生就先“先敘”起來,那是“后現代”式的技巧。*重要的是:情節有始有終,中間有轉折,結尾前有高潮,把情節和人物中的沖突解決了,或悲或喜,有時更會在高潮時作正邪、忠奸或明暗的強烈對比,高潮結局后則恢復“正常”。

.......

不必然的對等-文學改編電影 內容簡介

由名家學者為大眾撰寫的一套介紹國內外文學和文化“大家”及其著作的導讀性通識讀物,講述作家和作品的故事,幫助大眾了解和汲取古今中外文學成果中的內涵和智慧。本選題采用散文和隨筆的形式,語言力求淺顯易懂,雅俗共賞,兼具通俗性與文學性,符合普通大眾的文化需要。本書為李歐梵對小說名著和電影的改編談。

不必然的對等-文學改編電影 目錄

不必然的對等-文學改編電影 相關資料

我寫這本書,有一個潛在的目的,姑且稱之為“后啟蒙”:經由現今來重新認識過去,也經過電影來重新認識文學,特別是中外文學的經典。……這個“后”字,至少有兩個涵義:一指現今的所謂“后現代”社會;另一個“后”字則指的是“后”來居上的學問——電影,我認為現今已是經由電影來重新認識文學經典的時候了。 ——李歐梵 民初的文人有一個喜歡看戲的傳統,他們不單止看,更愛研究戲曲,當然也有一些人沉溺其中的,捧戲子的大有人在。到了三十年代,電影開始發展,由無聲演變到了有聲,從美國的荷里活影響到了中國。舞臺上的戲曲表演受到了沖擊,看戲演戲都相應少了。原來喜歡看戲的人不一定改看電影,但是,許多以前不看戲的人,卻被電影吸引住了。 歐梵從來不是個戲迷,卻是一個影迷。他告訴我他看的首部電影是《鹿苑長春》,那時他一家逃難到了南京——父母帶他去看的。這部電影的男主角是格力哥利柏。……我想這童年的興趣,引發了他日后對電影的迷戀是其來有自的。到了大學期間,他更開始在報紙雜志里寫影評,逐漸深入鉆研,現在的這部書——《文學改編電影》更不是純粹單靠興趣而可以寫成的,非要深度的學養不可。這本書,可以說是一個老影癡的觀影札記。 ——李子玉 (李歐梵夫人)

不必然的對等-文學改編電影 作者簡介

李歐梵,1939年生于河南,后隨家遷臺灣。1970年獲哈佛大學博士學位。曾任教于芝加哥大學、印第安納大學、普林斯頓大學、香港科技大學、哈佛大學等,現為哈佛大學東亞系榮休教授、香港中文大學講座教授、“中央研究院”院士。主攻中國現代文學和文化研究,著有《上海摩登》《世紀末的華麗》《鐵屋中的吶喊》《西潮的彼岸》《中西文學的徊想》《徘徊在現代與后現代之間》《現代性的追求》《我的哈佛歲月》《狐貍洞話語》《世紀末的沉思》等,因酷愛音樂電影,亦有若干專著涉獵,如《音樂札記》《音樂的遐思》《睇色戒——文學.電影.歷史》《自己的空間:我的觀影自傳》等。

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

推拿

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

史學評論

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話