-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

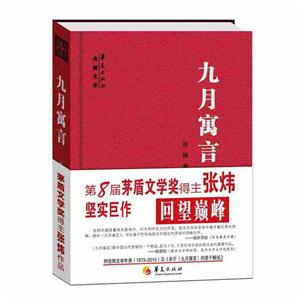

九月寓言 版權信息

- ISBN:9787508088778

- 條形碼:9787508088778 ; 978-7-5080-8877-8

- 裝幀:暫無

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

九月寓言 本書特色

《九月寓言》虛構了一個從遙遠的異地遷徙來的小村故事。這個小村的人們多少年來一直保留著一些特殊的生活習俗和行為等征,因而被當?shù)厝擞谰玫爻芭H欢〈宓纳顓s是那么寧靜而熱烈,村民們悲苦喜樂的情感命運交織出一幅自足的農(nóng)業(yè)文明景觀。不過,在現(xiàn)代工業(yè)文化的侵蝕下,那富有象征意味的小村,終于悲壯地沉落了……

九月寓言 內(nèi)容簡介

華夏版“典藏文庫”,旨在——精選當代中國*影響力的作家*影響力的杰作,組成堅實的陣容,陸續(xù)推出,形成系列。 目前已經(jīng)出版 《羊的門》(李佩甫) 《犯人李銅鐘的故事 遠去的驛站》(張一弓) 《九月寓言》(張煒)。 賈平凹的兩部作品正在商談中,有望今年十一月推出。

九月寓言 目錄

九月寓言 相關資料

張煒的精神哲學 李潔非(中國社會科學院文學研究所研究員) 能在歷史上立足的作家,是有能力提出和堅持一種精神哲學的人,古今中外,庶幾如此。 20世紀后50年,中國文學萎靡不振,跟這樣的作家屈指可數(shù)頗有關聯(lián)。 在這“屈指可數(shù)”的作家行列中,我認為張煒擁有一個屬于他的位置。 張煒是勤奮的寫作者。在20多年的文學生涯中,他構筑了一個龐大的作品群。對研究者而言,這些作品,復雜而多樣,存在各種解讀的可能性,無論藝術上或思想上都是如此;例如,僅就長篇而言,《九月寓言》之后,張煒的創(chuàng)作便發(fā)生了某些顯而易見的變化。而探討一位具有張煒那種性質的作家的精神世界,通常采取的途徑不外兩條,一是研究他的變化和這些變化的原因,再有,則相反——研究他諸多改變當中保持不變的東西;這二者,無疑都有助于揭示研究對象的內(nèi)在本質。 本文選擇的是第二條途徑。這首先因為,讀書界和評論界對《九月寓言》以后——或籠統(tǒng)來說90年代以后——張煒的變化,普通較為矚目,議論也頗多繁,幾乎成為人所共見的現(xiàn)象,如此,則何煩我由這篇文章再作饒舌;反之,在這種關于張煒90年代之變的議論里,我尚未看見有人試圖為我們指出張煒所堅持和未棄的是什么。這種失察,同那種關于張煒如何與市場經(jīng)濟“新時代”為敵的論調相互輝映,造成了人們下面一個誤解:好像張煒是因不能適應新的環(huán)境而突然變成了另一個人,而不是他本來就是這么一個人。 我認為,這是完全不同的兩碼事。 誠然,在80年代,張煒跟外部世界的價值對抗,從不曾表現(xiàn)出像90年代這樣的激烈程度;盡管他的《古船》蘊涵了類似的沖突,并且招致了不公正的對待(人們大多認為,《古船》無緣茅盾文學獎是不近情理的),但在事實上,我們沒有看見這種沖突影響了他的創(chuàng)作狀態(tài),準確地說,沒有看到他讓自己的創(chuàng)作被這種沖突所影響,在80年代,作為作家的他,是自足的、平靜的,與外界保持著適當距離甚至略微有些隔絕。然而90年代,他與外界直接對抗的機會,突然增多了,1993-1996年間,某種意義上他甚至成為文學以至整個人文界的一個焦點人物(所謂“二張一韓”,即指張煒、張承志、韓少功)。對每個熟知張煒文學生涯的人來說,這種局面相當意外:此人此前默默寫作了近20年,除了不斷發(fā)表和出版有份量的作品供人閱讀外,似乎很少做別的事情。在這一方面,張承志、韓少功多少還有所不同,他們自80年代中期起,始終就是“弄潮兒”型作家,在全國范圍內(nèi)異常活躍;而張煒,盡管創(chuàng)作實力超卓,行跡卻通常限于本省,以至于習慣藏在不為人知的什么小屋內(nèi)讀書和寫作,當時文學正在炙手可熱之際,但各種熱門場合并不怎么看到他的身影。不料,在完成《九月寓言》后,這個深藏不露的作家,突然頻出江湖,挑起“事端”,以最直接的方式立言,伸張其主張;不惟如是,連同他的創(chuàng)作也隨之風格一變,《古船》、《九月寓言》中《史記》般的沉著和寬廣,讓與了《柏慧》、《家族》中《奧德賽》般的憂憤和崇高,敘事風范從堂正本色的良史一變而為心潮難平的詩人……無疑,變化是明顯的,就連張煒本人也提到他在八九十年代經(jīng)歷著不同的心態(tài):“八十年代,那時的精神環(huán)境刻板一些,也規(guī)矩一些;一規(guī)矩,人的心情就不太苦。現(xiàn)在不那么規(guī)矩了,讓人心苦,可是也能從苦中品出甘味。人和藝術要走向深遠,就非要經(jīng)受這苦不可”。 然而,在承認和面對張煒這種明顯的變化的同時,有誰留心過他的現(xiàn)在與過去的思想之間是怎樣的關系?有誰注意到他所有在90年代引起爭議并將他變成一個所謂焦點人物的主要觀點,其實都是在80年代便已道出的?就此,允許我開列下面一份文章清單,它們都作于1987-1988年間: 《文學是憂慮的,不通俗的》 《關懷巨大的事物》 《缺少穩(wěn)定的情感》 《缺少說教》 《缺少不寬容》 《缺少保守主義》 這些文章,僅從其標題里已可明其義,90年代張煒言論中為人稱譽或詬病的那些內(nèi)容,諸如“人文關懷”、“道德理想主義”、“不寬容”、“抵抗投降”、“堅持操守”……皆在其中,至于其他更大量的文章,倘費心翻翻《張煒文集》各卷,則極易找到更多說明那些被當作其90年代之變的思想,全形成于80年代且一以貫之的證據(jù)。 本文立論的前提即在于此。寫出了《古船》、《九月寓言》的作家,如果不是這樣,反倒有乖理數(shù)了。我們自歷史上得一常識:成熟的、具大氣象的作家,其一生治文,盡管多有變化、絕不單調,以致不同的藝術時期還會存在較大的反差,如20年代與30年代的魯迅、青年托爾斯泰與老年托爾斯泰。但是,這種變化肯定不是朝秦暮楚,不是川戲式“變臉”,甚至應說,在一切已達成大作家素質的人身上,變是相對的,不變是絕對的;不變的,是其精神之根,是其人格、信仰、美學觀的基本原則,所變者,不過是這些原則與當下現(xiàn)實境況相整合相激發(fā)的反應方式。其實,這又何止是作家素質之差?一切人,不論所操何業(yè),高卑大小亦悉由此分。四百年前,張岱因其弟毅儒編《明詩存》前后之變,致信痛詆曰:“前見吾弟選《明詩存》,有一字不似鐘譚者,必棄置不取。今幾社諸君子盛稱王李,痛罵鐘譚,而吾弟選法又與前一變——有一字似鐘譚者,必棄置不取。鐘譚之詩集,仍此詩集,吾弟手眼,仍此手眼;而乃轉若飛蓬,捷如影響。何胸無定識、目無定見、口無定評乃至斯極耶?”這“胸無定識、目無定見、口無定評”一語,精辟之至,堪當我們界分大人和小人、大匠和小工、大心和小慧的一柄標尺。 以今下時勢,我頗知能贊同以下觀點的人微乎其微,但我仍不憚于并且堅持著將其寫在這里:對于“作家”——我特意說明此詞對象是指,運用語言藝術創(chuàng)造一部分人類文明的人們——來說,份量的大小,絕不取決于單個作品的優(yōu)劣,而須在此基礎上,進一步證明和表現(xiàn)出其具有自足、穩(wěn)固的精神哲學。這觀點的陳舊,是一望可知的。自從結構主義消解了“主體”價值以及后現(xiàn)代主義粉碎了“知識分子”概念以來,有關文學藝術與高尚精神之間的聯(lián)系,早已成為嘻笑者的談資,更何況近半百之年以來中國文人還經(jīng)歷了種種精神的喜劇?然而我所以仍冒同道恥笑之辱,來談論這么不合時宜的觀點,卻只是由于對歷史尚存一點畏懼之心;我無非讓自己的判斷質諸理性,然后聽到了這樣的話語:歷史乃“大道”,這個那個“主義”不足為憑,可憐的喜劇記憶也不能永存;倘若自古以來文學的歷史有規(guī)可循、始終是照某種邏輯寫就,我們就不必被耳旁一些嘈擾之聲所困惑。于是,我堅定接受了如下的事實:宋玉之愧屈子,非其文采輸遜;陶潛之睨同儕,實因境界超拔;杜甫之謂詩圣,豈獨詩內(nèi)了得?《紅樓》之成絕唱,終在襟天抱地! 我一再從張煒文中讀到“大心”一詞,這是一個很有他思想特色的詞,是一個融合了他理想的詞。上面提到的幾位古代中國文學巨人,應在此詞所指之中。誠然,現(xiàn)在的張煒遠不能與這些“大心”同伍。但我想說的是,文人作家亦和日常社會一樣,是以群分、以類聚的;有的人盡管眼下尚未長出“大心”,但他有這樣的素質,可以做這指望、為之努力,而有的人,則干脆想也不必這樣去想。這絕非主張人的天性有尊卑之分,對此我其實相信孟子的人人皆可致堯舜的看法——當然,我同樣相信人人皆可成盜跖;重要的在于,人們鼓勵或縱容自己接近怎樣的心靈,近墨則黑,近朱則赤,一切皆差在一念,而一念則無非系于人性之善惡的兩端。這是何其簡單的一件事情!可是千百次的簡單聚集起來,卻意味著艱難。 論及此,如果說人類文學史(無論中外)是有“傳統(tǒng)”的,如果說人類文學史在這“傳統(tǒng)”以外也是有“另類”的,那么,張煒無疑走在“傳統(tǒng)”的里面而絕非“另類”。“傳統(tǒng)”一詞,近世以來在許多場合變成一個貶義詞,或許不無道理;但據(jù)我看,文學中的“傳統(tǒng)”——亦即人類文學賴以生長延續(xù)下來的那種力量——卻與別處不同,它一直是正面的、高貴的,也是不朽的。二三年來,在我們這里“另類”突然成為一個時髦的好詞,一些寫作者爭以“另類”自況,我不太了解他們的動機;倘使他們是作為社會現(xiàn)實對立面意義上的“另類”,我欣賞他們的勇氣,但倘使他們竟欲充當文學傳統(tǒng)的“另類”且以此為榮,則我唯能報以驚駭了!當然,文學史在其高尚的傳統(tǒng)之外,歷來也不乏各種各樣敢然地背叛這種傳統(tǒng)的“另類”,如那些泯滅良知專做拍馬諛奉文章的,如那些無病呻吟將文學降低為文字游戲的,如那些變賣靈魂假文學實現(xiàn)某種野心的,如那些狐假虎威而壓制文學活潑真實的生命的,如一切為著個人名利而輕慢文學、羞辱文學,將文學無聊化、庸俗化、卑微化的……這種種行徑,即我所理解的文學之“另類”,而文學的“道統(tǒng)”,則是從屈原到魯迅,從荷馬到托爾斯泰所一脈相承的那種高潔的心史——這也是文學最值得自豪處,它跟世上許多其他東西比,大約是平凡以至寒酸的,但是,它擁有一種好的偉大的傳統(tǒng),在這樣的傳統(tǒng)面前,人類的某些別的事物卻不得不掩面遮羞。 我想,正是被這一傳統(tǒng)的光榮所感染,張煒才那樣欣然地自命“保守主義者”。細思量,我們確實有何理由害怕成為文學的“保守主義者”呢,既然所保所守的是上述那樣一種榮耀以及一顆顆撲撲跳動的“大心”,而非什么下作委瑣之物? 不過,就此應加澄清的一點是,人類文學中成為“傳統(tǒng)”的那一種力量,它的強大倒并不體現(xiàn)為“人多勢眾”,而體現(xiàn)為時間的永恒性,體現(xiàn)為從過去向未來延伸和滲透的不死不滅的必然性。倘就廣泛性而言,構成人類文學“傳統(tǒng)”的作家作品,其實是文學史中的少數(shù)派,相反,“另類”倒通常是多數(shù)派;不信,請看屈杜一流人物古代文學能得幾許?魯迅一流人物現(xiàn)代文學能得幾許?而與這“傳統(tǒng)”相反或無關的,卻可謂“浩若煙海”。至于原因,則實在簡單:文學是關乎精神關乎信仰的,而大多數(shù)作家和被生老病死規(guī)律盲目支配著的一般人一樣,并不真正有自己的信仰,而是信人之信、欲人之欲,被社會和時勢所同化和裹挾著。遠不論,僅80年代至今,一代代作家乘勢而起順勢而亡的現(xiàn)象,已足顯我們文學不知其守、唯能投機的病狀。要想找到幾位抱定初衷(且有初衷可抱)、十數(shù)年而持己見不棄精神的作家,難、難、難! 正因“難”,才顯出張煒的可貴。在這個變色龍般的文壇,他是僅有的幾個在藝術哲學和精神哲學上保持了連貫性的作家之一,并且是在格物致知、反心為誠的真正個人化的意義上。后半句,又讓我生出與“另類”一詞相似的感想;如今“個人化”的使用,也是濫之又濫,竟然連許多分明時尚化的小說,也享受“個人化”的譽美——難道漢語真的已經(jīng)成了一套廢物語言,連最簡單的意思也表達不清而如此易招誤解嗎?倘非這樣,則“個人化”明明是“集體化”的反義詞,那些投合流行文化口味的作品如何稱得“個人化”?個人化,一定會在潮流之外,一定是不懼物議、孑然獨行。因此在我看來,對一個在90年代仍以“人民性”觀點論文學的作家使用這個詞,才是恰當?shù)摹?一次,與某校大學生對話的時候,張煒被問及:“您真的認為作家應該為人民寫作嗎?”口氣中透出不信或好奇;而回答是直截了當?shù)模?ldquo;我真的認為。我想那些真正志存高遠的作家都在為人民寫作。”接著他加重語氣說:“要理解人民這個概念。”“人民性”一詞,在當代文論術語里面可謂老態(tài)龍鐘。它出現(xiàn)于50年代,是作為嘗試溝通文學的高尚傳統(tǒng)與當下文學的進步性的關系詞出現(xiàn)的,可是這種用心很快因被認為抹煞“階級性”而遭到打擊,成為批判對象之一。70年代末,我考上大學的時候,文學概念課堂上曾恢復使用過它,但未過多久,就被“人性”取代了;又未過多久,連“人性”也不談或者恥于談了。這樣命乖運蹇、孤寂寥落的一個文學理念,張煒卻不棄,視為寫作的立命之本;假使不是出于格物致知、反心為誠的深慎之思,是無從解釋的。讀張煒言論,幾乎看不到一個時髦、流行、新潮的字眼;一方面這說明他的樸實,另一方面,恰也表示了他對通俗化的拒絕態(tài)度,以及一切言談發(fā)乎本心、勿由外鑠我的個人化立場。昔孔子言:“辭達而已矣。”意謂:言語,但能達于本心就夠了。這講的,其實不是語言問題,而是思想的問題。語言的變化,常由思想表達受阻引起;然而,又非一切嗜變的語言表達都有新思維作為背景;這兩者間,毋寧說后一種情形在現(xiàn)實中更多見。對當代文壇,我們多有“失語”的感受,這感受并不是指人們陷在無言以對的狀況,相反,恰指陷在一種多語而辭不達意以至于連自己亦不知所云的境地——這當然源于內(nèi)心價值標尺的迷亂。但張煒卻有幸避免陷在其中,他的表達,簡單、明確、透徹,知道自己內(nèi)心的原則,所以不迷亂。 例如“人民”這個概念。張煒輕易不用“人”的概念,而反復地執(zhí)著地使用著“人民”。其原因,在研究他的小說和言論后,也是非常清晰的。這兩個詞在張煒那里的差異,乃是基于一種道德批判。總的來說,同中國古代先賢所持的實踐哲學觀點一樣,對“人”這個字眼張煒是采取保留態(tài)度的,他不喜歡泛人論,不認為一切與“人”的字眼相關的事物便是好的和善的;他隨時警惕著抽象人性論的誤區(qū),警惕著社會化的形形色色的人,并把這種眼光施諸創(chuàng)作,來構成他對人和社會的觀察與思考。讀張煒所有作品,不論寫于80年代的或90年代的,也不論是在小說的虛構世界里還是在散文隨筆的自白直陳中,你會發(fā)現(xiàn)“勞動”和“勞動者”這兩個詞占有特殊的地位,不光出現(xiàn)密度大,而且一經(jīng)出現(xiàn)往往便與作家本人的最高道德理想、美學理想聯(lián)系在一起。我認為,這正是張煒精神哲學的一條界限,它的一邊,站立著善、美,另一邊,站立著惡、丑;進而言之,如果說這個人心目中有什么“宗教”的話,那么,對“勞動”的信仰和對“勞動者”尊崇,便是他的宗教!他所以鮮談抽象的“人”而喜談“人民”,原因亦正在此——所謂“人民”,在他那里,就是在世上辛勤、認真勞作的人們,就是“勞動者”! 論至此,我們對張煒的內(nèi)心秘密便了如指掌,那其實是非常非常簡單的!從80年代初到世紀末,他的創(chuàng)作包括五六部長篇、一百多部中短篇以及六十萬字左右的散文隨筆,涉及的對象包括鄉(xiāng)村、城市、歷史和知識分子,文體跨越散文、詩、小說、語錄,而風格變化也是起伏不定、簡繁交織,但是,所以這一切,都源于或者說支撐著同一個信念,那就是“勞動神圣”。為他最早贏得全國聲譽的《秋天的思索》(1983),表現(xiàn)的是勞動者的憤怒,“他(王三江)不知搗了多少鬼,坑害了咱們這些沒白沒黑種葡萄的人!”《護秋之夜》(1984)講述游手好閑之輩對勞動果實的覬覦,及其可悲的下場。《海邊的雪》(1984)可以視為一座銅雕,金豹、老剛這兩個與大海搏斗了一生的老漁夫,周身凝聚著來自自然的力量與美。《黑鯊洋》(1984)的主人公,是一群海明威式的不屈的硬漢。《冬景》(1987)不免有些凄涼,因為那個用苦勞創(chuàng)造自己一生并影響和培養(yǎng)了三個同樣樸素的勞動者兒子的老人,如今孤苦余生,身邊只剩下最小的漸染好逸之風的小兒子。而長篇杰作《古船》雖然主題多層,但我認為其本質的一點在于,它屬于勞動者;書中情節(jié)充滿了歷史的恩怨與糾葛,不過,人們?nèi)舭驯憩F(xiàn)這種恩怨與糾葛當成小說的目的本身,恐怕就失諸淺近,實際上,作者在這之上樹起了一個更高的原則,并希由這個原則達致對歷史的理性審判,此即“勞動神圣”;勞者有其食,不勞者與掠奪他人勞動者必遭報應,這思考貫穿了洼貍鎮(zhèn)的歷史風云,貫穿了老隋家的榮辱悲歡,也貫穿了所有的殘酷、血腥和沉浮;在這幕巨大的戲劇里,表演者是稟性各異、積極而盲目的個體,而導演始終是那冥冥中永恒的正義,在它的面前,無論毀滅者或被毀滅者,實無勝利和失敗可言,只有歷史正義本身,是唯一的勝利者,隋抱樸苦苦參悟的,便是這樣一種“絕對真理”,他手不釋《共產(chǎn)黨宣言》的細節(jié),盡管理性色彩偏重,但于本書大義而言卻如一道天光,因為結合小說的敘述來看,作者顯然將馬克思這部偉作從某種“政治經(jīng)典”還原為人類正義原理,還原為勞動者的福音書,它宣示著最樸素也最終極的道理:勞動者不可侵犯,勞動者不可剝奪。很多人談到《古船》與《柏慧》、《家族》手眼似非一人,我疑心他們是否真的讀懂了《古船》。 不過,張煒對“勞動”和“勞動者”概念的理解,也是有局限性的;他的理解,我想是反映著中國歷史與文化的影響,例如儒家中的“民”的概念,這概念基本以“農(nóng)”為核心,“以民為本”跟“以農(nóng)為本”大致同一——當然,這也與中國過去作為一農(nóng)業(yè)社會的現(xiàn)實相符合。但我們看資本主義發(fā)展起來以后的西方新教倫理,觀點就有不同,對那些商人、金融家和企業(yè)業(yè)主,也漸認其為勞動者的一員,因這些人當中,確有一部分是靠辛勤勞作的清教徒精神創(chuàng)業(yè)致富的,其艱樸和敬業(yè)毫不輸與耕種的農(nóng)夫(雖然經(jīng)營的手段因行業(yè)的特質好像多了一些心計或投機色彩),若讀讀汽車工業(yè)始祖之一的亨利﹒福特的傳記即可略知一二;而且,從為社會創(chuàng)造財富上論,資本家們的貢獻也不該抹煞,他們的產(chǎn)出、他們追求利潤以及由這追求而帶動的科技進步、創(chuàng)造的就業(yè)機會等等,都合乎歷史之善,此外,他們中的誠實良善之輩在實現(xiàn)個人致富目的后將財富回報社會的行為,也反映了他們對“勞動”本質的正確認識(比爾﹒蓋茨歷年已捐出上百億美元資助教育和平民,就說明一個勞動者遠貪婪敬自“損”的共同素質)。當然,這類問題和現(xiàn)象比較復雜,常因民族、文化、宗教背景的制約而有千差萬別的表現(xiàn),比如,“金錢不總是罪惡的”這句話,在不同的現(xiàn)實里面它的對錯可能就截然相反;張煒思想里敬農(nóng)惡商的成分,實在也是有相當?shù)默F(xiàn)實根據(jù),我只是在純理論的意義上來指出這種思想并非完全合理而已。 但除了一小部分來自傳統(tǒng)價值觀的偏見以外,張煒對勞動和勞動者的理解,是超越階級論和其他一般社會學觀點而抵于抽象本質的,也就是說,在他那里,勞動是人類的一種最高貴最純正的品質,是一切優(yōu)秀的無愧于其屬性的“人”共有的特征。在其小說中,“勞動者”遠遠不僅是那些在田頭或車間干體力活的人們,而是包括所有虔誠奉執(zhí)自己的事業(yè)、孜孜以求、樸素、不投機、視勞作為快樂為立命之本的人們——比如,專注的藝術家、學者等這樣一些“知識分子”。在張煒看來,這樣的知識分子作為勞動者,比之于黧黑瘠苦的農(nóng)民,不單沒有什么不同,甚至,由于他們的勞動出于更自覺更內(nèi)在的需求,而更體現(xiàn)出了勞動的真昧。中篇小說《請挽救藝術家》(1988)中的畫家楊陽就是這樣一個形象,他的靦腆跟他對藝術的沉迷,形成了一種特殊的內(nèi)心世界——由于在勞作中感到極度滿足,而忘我而不知春秋。這個人物在1985年的中篇《童眸》里已出現(xiàn)過,顯然他讓作者感到難忘,所以三年后又專門以他為主人公寫了另一篇。當然,更直接的例子,是像《冬天的閱讀》之《耕作的詩人》這樣的散文,“詩人”在此是指列﹒托爾斯泰。張煒這樣寫道:“對于他,稿紙和土地一樣,筆和犁一樣。于是他的稿紙就相當于一片田原,可以種植,可以催發(fā)鮮花、澆灌出果實。在這不息的勞作之中,他尋求著最大的真實,煥發(fā)出一個人的全部激情。離開了這些,一切都無從談起。”“在詩人的最重要的幾部文學著作之間的長長間隔里,我們都不難發(fā)現(xiàn)他怎樣匍匐到土地上,與莊園里的農(nóng)民,特別是是孩子和農(nóng)婦們打成一片……”在對“勞動者”托爾斯泰其人做過一番描述后,張煒寫出了位于他心靈最深處的一段話來:“一個人只有被淳樸的勞動完全遮蓋、完全溶解的時候;只有在勞作的間隙,在喘息的時刻,仰望外部世界,那極大的陌生和驚訝陣陣襲來的時刻,才可能捕捉到什么,才有深深的感悟,才有非凡的發(fā)現(xiàn)。這種狀態(tài)能夠支持和滋養(yǎng)他飽滿的詩情,給予他真正的創(chuàng)造力和判斷力。舍此,便沒有任何大激動,人的激動。”這些言語,有著濃厚的道德色彩,立場不同而欲從這一角度來質疑者自有其理;不過,我以為更重要的是,作為一個作家的這種表白,首先應引起我們對他的美學理想的思索,亦即,這種想法對寫作意味著什么、構成什么影響? 很多年前,作者給《古船》隋式兄弟起的名字抱樸、見素,便曾于我有所觸;盡管它們跟小說的內(nèi)容沒有什么直接的關聯(lián),然而,我能斷定的是,它們跟張煒的個人美學理想和文學追求卻關系甚深。張煒文中,“質樸”“樸素”“淳樸”“簡樸”一類詞,出現(xiàn)頻率之高是驚人的:“這種真正的質樸沒有任何一個詩人能夠重復”“一個作家只要真正展露自己的風格,只要樸素地寫就行了。”“藝術的最高原則是真摯、真誠和樸素。”“小說(指舍伍德﹒安德森的《手》)文字無比節(jié)省、簡約,卻表達了豐富的意蘊……”“好小說首先是簡潔、樸素、自然。”“自然樸實是為文的第一要義。”…… 如果有一個詞可以表達張煒經(jīng)年于小說寫作所保持不違的藝術面貌,那就是“質樸”。這個詞大致上同時喻指了兩層意思,一是精神上的,一是形式和語言上的。并且,它常常讓我想到小說史上二位大師:托爾斯泰和海明威。這兩個人,也是張煒最為心儀的對象,他一直用自己的作品對這兩個大師表示著敬意;托爾斯泰從精神到小說敘事上的干凈,不必說,始終是張煒心中力圖接近的小說的最高境界,至于海明威,我認為張煒的短篇小說,特別是1988年以前諸多以漁村漁民為題材的短篇小說,與之有著神似之處——不單單是語言運用的原則,也見諸人物的塑造和情節(jié)的剪裁。此外,關于張煒小說的“質樸”特征,還有一個更高的事實,亦即,這么多年來,他幾乎沒有嘗試過使自己的藝術形式趨于表面繁復的變化,這是極其罕見的,不要忘記,這20年的中國小說是在一種何其變動不居的狀態(tài)中發(fā)展著,并且,幾乎沒有什么作家置身其外,但是,張煒則接近于以不變應萬變,除去他在90年代后對詩性的追求略有增加。 總的來說,對簡約、質樸之美的愛好,是一種古風。在先秦,差不多各派作家都一致主張表達應該去奢就儉。在古希臘,柏拉圖的美學也建立在類似的精神上。此外,如果從文學和美學角度來看《圣經(jīng)》,我們也發(fā)現(xiàn),它的語言簡質到了極點。這一切,可能起自古代物質生活相對匱乏的現(xiàn)實,不過,文化的自動向抽象精神轉移的功能以及歷史積淀過程,卻將它逐漸變成了一種美德、一種人文理想和一種藝術境界,變成了這樣一種強大復雜的精神記憶。基本來說,藝術歷來便是在簡樸和繁奢兩極間搖擺地發(fā)展著的。雖然后代人類的物質文明已積累到遠離抱樸見素的程度,藝術家對簡樸境界的向往卻從不稍減,反之,這種情結一現(xiàn)再現(xiàn),甚至更顯頑強。歸根結底,在特定意義上說,藝術是一種反歷史的以維護人的全部本質為己任的力量。從韓愈、托爾斯泰身上,我們便看到了藝術是怎樣造就著這種人性。從對簡樸之美的溯源來說,也可以認為,認同于這種美,便是自動地選擇了向理想復歸的精神位置,自動選擇了現(xiàn)實否定的精神姿態(tài),自動選擇了復古的精神指向——所有尚樸的藝術家,無一例外。由此我們也看到,張煒在90年代突然被發(fā)現(xiàn)為“現(xiàn)代文明的反對者”實在是一個誤會,但凡注意到他一貫的藝術旨趣,就不應該有這樣的“意外”發(fā)現(xiàn)。當年,為六朝以來浮靡文風而疾首、力倡“古文”的韓愈,寫過一篇《伯夷頌》,其中有曰:“士之特立獨行,適于義而已。不顧人之是非,皆豪杰之士,信道篤而自知明者也。……今世之所謂士者,一凡人譽之,則自以為有余;一凡人沮之,則自以為不足。彼獨非圣人而自是如此!夫圣人乃萬世之標準也。余故曰:若伯夷者,特立獨行,窮天地亙?nèi)f世而不顧者也。雖然,微二子,亂臣賊子接跡于后世矣。”此文實為韓子個人的精神宣言,而以我看來,它也是可以一字不易地用在對張煒的創(chuàng)作和思想的解釋上的。 如果本文流露出了什么“傾向”,我想也只是心性使然。但我希望闡明一點:實際上,我贊揚和渴望文學多種聲音多種格局共存的局面——重要的是,有多少人,多少作家,真正在尋找精神上屬于自己的安身立命之處,而不是像張岱之弟那樣“轉若飛篷”?這是真正令人不安、不屑以致厭惡的(當代文學基本上可以說是毀在了這種風氣上)。反之,任何的“堅守”都值得尊重,哪怕它與我的個人信仰頗相牴牾乃至形若冰炭。 2000年7月29日 原載《鐘山》2000年第6期 寫作《古船》時,他是“藏起來的,先后換過一些地方”,先是在某軍隊招待所“找了一間小屋”,約半年后熟人來訪漸多,作者再遷其所,“那是郊區(qū)山里的一座孤房子,真的長年不見陽光,是廢棄不用的一個配電小屋,大若有十平方。”(《心事浩茫》,《張煒文集》第1卷,上海文藝出版社,1997年。)動筆于1987年成稿于1992年的《九月寓言》,也出自類似的環(huán)境:“這本書的絕大部分是藏在郊區(qū)的一個待遷的小房子里寫出的,小房子有說不出的簡陋。我朋友的這幢小房子隱蔽又安靜,與吵聲四起的街巷隔開了,不讓我躁。這里也見不到通常的那些宣傳品、刊物和報。外界的事情知道得不能再少了。”(《難忘的詩意和真實》,《張煒文集》第2卷。)作者的這種習慣,不僅是對寫作環(huán)境的一種偏愛,其實同樣反映著他對自己作品的內(nèi)容、性質和情緒的看法——作為另一例子,我知道新生代的城市文學作家邱華棟,創(chuàng)作力最旺盛時的不少作品,是在燈紅酒綠的酒吧間中寫就。 《昨日里程》,見《瀛洲思絮錄》,華夏出版社,1997。 上列諸文,收在《張煒文集》第6卷。 指明竟陵派的主要作者鐘惺、譚元春。 明代末年江蘇一有勢力和影響的文人圈子;比較不喜歡個性主義的竟陵派,而贊許復古派的王世貞、李攀龍。 指王世貞、李攀龍。 這話題,實應大大展開,而引往對近世中國文學的根本困境的探討上。我并不同意中國原有文化缺乏信仰層面的說法——這說法在中西文化比較上頗占上峰——我只認為,兩者的不同是信仰體系的不同。但中國百余年來,舊有的信仰體系確實遭受極大破壞,外力內(nèi)力的交逼已致其瀕臨崩勢。恰恰是這原因(或者說起到至關重要之作用),令近世中國文學的成就和力度,既愧于外國文學,也愧于自己的古代文學。一言以蔽,信仰內(nèi)核的虛空化,是近世中國文學連續(xù)四代之衰(從整體而言)的罪魁。 其他幾位,我認為是:路遙、王安憶、韓少功、史鐵生、余華、李銳、張承志、劉慶邦。但提到他們,并不意味著我認同于他們所有人的個人藝術和精神哲學。 《文學是生命的呼吸》,《張煒文集》第1卷。 我也想起李銳的“拒絕合唱”之說。80年代后期以來,文壇日益被各種時髦充斥,雖然這些時髦往往以怪異、奇特甚至高深的面目出現(xiàn),但也無改它們作為“流行色”的通俗本質——就像留披肩發(fā)戴耳環(huán)的男人足夠怪異,卻其俗在骨一樣。因為,所有這些東西,都是在彼此效仿之中獲得意義的。 當有人問人性是不是“惡”的時,他這樣說:“我認為人性是非常復雜的,不能簡單地用善和惡來概括。正因為是復雜的,所以可以分解和滋生出很多東西,可以在不同的時期、不同的條件下表現(xiàn)出善和惡等若干傾向。”(《期待回答的聲音》,《張煒文集》,卷1) 《張煒文集》第6卷。 同上。 《你是藝術家,只要你不沉睡》,《張煒文集》第1卷。 見注11。 《珍品薦:手》,《張煒文集》第6卷。 《苛刻二題》,《張煒文集》第6卷。

九月寓言 作者簡介

張 煒 當代著名作家,山東省作家協(xié)會主席。1956年出生于山東省龍口市。1975年開始發(fā)表作品。 出版有《張煒文集》48卷。 作品譯為英、日、法、韓、德、塞、西、瑞典等多種文字。 著有長篇小說《古船》、《九月寓言》、《刺猬歌》、《外省書》、《你在高原》、《獨藥師》等20部。 《古船》等入選新文學大系,作品獲優(yōu)秀長篇小說獎、“百年百種優(yōu)秀中國文學圖書”、“世界華語小說百年百強”、茅盾文學獎、中國作家出版集團特別獎、《亞洲周刊》全球十大華文小說之首等多個獎項。 《半島哈里哈氣》、《少年與海》、《尋找魚王》獲全國“五個一”獎、中國好書獎、暢銷書獎等20余頂。

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

我與地壇

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

隨園食單

- >

煙與鏡