-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

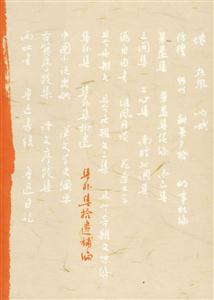

集外集拾遺補編 版權信息

- ISBN:7020055168

- 條形碼:9787020055166 ; 978-7-02-005516-6

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

集外集拾遺補編 本書特色

本書收入1938年5月許廣平編定的《集外集拾遺》出版后陸續發現的佚文,其中廣告、啟事、更正等編為附錄一;從他人著作中錄出的編為附錄二。

集外集拾遺補編 內容簡介

本書收錄1938年5月許廣平編定的《集外集拾遺》出版后陸續發現的佚文,其中廣告、啟事、更正等編為附錄一;從他人著作中錄出的編為附錄二。

集外集拾遺補編 目錄

重訂《徐霞客游記》目錄及跋

一九○三年

中國地質略論

一九○八年

破惡聲論

一九一二年

《越鐸》出世辭

軍界痛言

辛刻游錄

一九一三年

致國務院國徽擬圖說明書

儗播布美術意見書

自繪明器略圖題識

一九一五年

《大云寺彌勒重閣碑》校記

一九一六年

關于廢止《教育綱要》的簽注

一九一七年

金稽禹廟窆石考

《歐美名家短篇小說叢刊》評語

《□肱墓志》考

附 諱肱墓志

《徐法智墓志》考

《鄭季宣殘碑》考

一九一八年

《呂超墓志銘》跋

呂超墓出土吳郡鄭蔓鏡考

《墨經正文》重閱后記

《鮑明遠集》校記

隨感錄

《美術》雜志**期

一九一九年

一九二一年

一九二二年

一九二三年

一九二四年

一九二五年

二九二七年

一九二八年

一九二九年

一九三○年

一九三一年

一九三二年

一九三三年

一九三四年

一九三五年

一九三六年

附錄一

一九○七年

一九○九八

一九一二年

一九一九年

一九二一年

一九二五年

一九二六年

一九二八年

一九二九年

一九三一年

一九三四年

一九三五年

一九三六年

附錄二

一八九八年

一九○○年

一九○一年

一九○二年

集外集拾遺補編 作者簡介

魯迅(1881—1936)偉大的文學家、思想家、革命家,教育家,中國無產階級文學的奠基人,無產階級文化思想的先驅。原名周樹人,字豫才,生于浙江紹興城內一個沒落的封建家庭。母親魯瑞,農民的女兒,品格高尚,對魯迅影響很大。七歲入私塾“三味書屋”,讀詩書經傳,但他更喜歡野史、雜記,同時又喜歡美術和民間文藝。十三歲時,祖父因科場案被捕入獄,父親又患了重病,家庭由小康而墜入困頓。十六歲那年,父親去世,家里“幾乎什么也沒有了”。家庭經濟地位的變化,使魯迅飽嘗了世態炎涼的況味,看到了封建社會的腐敗和封建道德的虛偽。魯迅幼年及祖父下獄后常住外婆家,使他有機會接觸農民的孩子,了解農民的痛苦生活和勤勞樸素的品質。所有這些,對魯迅后來的思想和創作產生深遠的影響。

1898年5月魯迅入南京江南水師學堂,后轉入江南礦務鐵路學堂。在南京四年,魯迅從維新派變法中接觸了西方資產階級民主主義思想和近代自然科學知識。嚴復翻譯的《天演論》,使他接受了達爾文的進化論,相信“將來必勝于過去,青年必勝于老人”的社會發展觀。1901年12月魯迅從礦路學堂畢業,懷著“救國救民”的信念決定去日本留學。次年1月入東京弘文書院學習。為了表示與滿清統治斗爭到底、獻身祖國解放事業的決心,魯迅毅然剪掉象征種族壓迫的辮子,并存照題詩,發出“我以我血薦軒轅”的莊嚴誓言。1904年魯迅到仙臺醫學專門學校學醫,以為“日本維新大半發端于西方醫學”,想借此走“科學救國”的道路。但嚴酷的現實使他醒悟到改變“愚弱的國民”的精神尤為重要。于是棄醫從文,立志以文藝來喚起民眾。1906年6月,魯迅回到東京,積極參加反清愛國的革命活動,翻譯與介紹了具有反抗精神的外國小說。1907年,他寫了《摩羅詩力說》、《文化偏至論》等文章,站在革命民主主義的立場,以進化論為主要武器,對形形色色的反動思潮進行猛烈的批判,提出改革中國社會的政治主張。

1909年夏,離日回國,先后在杭州、紹興教書。1911年辛亥革命爆發,魯迅非常興奮,熱情地歡迎、支持這一革命。1912年1月,孫中山領導的中華民國臨時政府在南京成立,魯迅應教育總長蔡元培之邀請,赴南京教育部任職,后隨部遷往北京,先后任社會教育司科長、僉事。他親眼看到袁世凱稱帝和張勛復辟的丑劇,中國資產階級的軟弱和妥協,“看來看去,就看得懷疑起來,于是失望、頹唐得很了”。他在寂寞和苦悶的心情中抄寫碑帖,整理古籍;同時考察中國的歷史,思索中國的前途。《唐宋傳奇集》和《嵇康集》等大多是這個時期輯錄整理的。

俄國十月革命的勝利,給正在沉思、探索的魯迅以強烈的震動,使他看到了“新世紀的曙光”和人民革命的希望。“五四”愛國運動的爆發,使魯迅的革命精神更加振奮。從1918年起,魯迅參加《新青年》的編輯工作。這一年四月,魯迅發表第一篇白話小說《狂人日記》,揭露封建制度和孔孟之道的吃人本質,發出“救救孩子”和推翻這個社會的號召。在現代文學史上具有劃時代的意義。從此,魯迅“一發而不可收”,接連發表了《孔乙己》、《藥》等優秀短篇小說和大量匕首投槍式的雜文,以徹底反封建的思想和犀利冷峻的藝術風格,顯示文學革命的實績。

1920年秋天開始,魯迅先后在北京大學、北京女子師范大學等校教中國古典文學,并堅持文學創作。《中國小說史略》就是根據教課講義整理成的文學史專著。1921年12月魯迅寫成著名小說《阿Q正傳》。作品通過雇農阿Q這個典型,鞭撻封建制度對農民的殘酷壓迫和精神奴役,深刻批判了辛亥革命的不徹底性。這是魯迅的代表作之一,也是現代文學史上一座豐碑。1923年和1926年相繼出版了短篇小說集《吶喊》和《彷徨》,展示了辛亥革命和第一次國內革命戰爭時期廣闊的生活畫面。散文詩集《野草》也是這個時期的作品。

1925年,圍繞“女師大風潮”,魯迅同封建勢力和資產階級自由派進行尖銳的斗爭。1926年1月,在大革命高潮聲中發表著名雜文《論“費厄潑賴”應該緩行》,提出“打落水狗”徹底革命的口號。在“三·一八”慘案中,面對反動軍閥的血腥暴行,魯迅憤慨地指出:“血債必須用同物來償還,拖欠得愈久,就要付更大的利息。”同年八月,因受反動軍閥的迫害,魯迅離開北京到廈門大學執教,著有《漢文學史綱要》和優秀散文集《朝花夕拾》中的五篇。這些散文筆調優美、含蓄,感情深沉、激宕,都是膾炙人口的名篇佳作。1927年1月到廣州中山大學任教,發表了著名文章《慶祝滬寧克服的那一邊》,熱烈贊頌革命,發出“永遠進擊”的號召。蔣介石發動“四·一二”反革命政變,血腥屠殺共產黨員和進步學生,魯迅因營救中山大學學生無效,憤而辭去該校一切職務。血的事實使魯迅“轟毀”了進化論思想,認識到“青年必勝于老人”的偏頗,向共產主義的思想飛躍。

1927年9月底,魯迅到上海定居。從此專門從事文學創作和文藝運動。在1928年文學論爭中,魯迅比較系統地學習馬克思主義,深刻地進行自我解剖,確信“惟新興的無產者才有將來”。長期階級斗爭的磨煉和艱苦的自我教育,使魯迅確立馬克思主義的世界觀,成為一名共產主義戰士。

魯迅最后的十年,在黨的領導下,在新文學的戰場上,沖鋒陷陣,浴血奮戰。他參加“左聯”的領導工作,并先后參加了革命互濟會、中國自由運動大同盟、中國民權保障同盟等進步組織。他還主編和與人合編過《語絲》、《奔流》、《前哨》等革命刊物,倡導過文藝大眾化運動和新興木刻運動,培養了不少革命作家。他以雜文為武器,同形形色色的資產階級文人進行英勇、堅決的斗爭,揭露他們充當帝國主義和國民黨反動派走狗的丑惡嘴臉。1935年10月,中國工農紅軍經過二萬五千里長征,勝利到達陜北,魯迅懷著極大的喜悅,向中共中央和毛主席發了賀電,表達了對黨和毛主席的崇敬和熱愛。

魯迅為革命為人民鞠躬盡瘁,積勞成疾,但謝絕到國外就醫。“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”,堅持在中國戰斗到最后一息。1936年10月19日在上海逝世,終年五十六歲。魯迅的“治喪委員會”由毛澤東、蔡元培、宋慶齡、茅盾等人組成。上海各界敬獻的“民族魂”旗幟,覆蓋著他的遺體。中共中央從延安發來唁電,謹表哀悼。當魯迅遺體在虹橋公墓安葬時,成千上萬的群眾趕來送殯。解放后,魯迅遺體移葬虹口公園,毛主席親書“魯迅先生之墓”六個大字,出版了《魯迅全集》二十卷,《魯迅書信集》和《魯迅日記》各兩卷。魯迅著作已被譯成五十多種文字廣為傳頌,為世界各國人民所熱愛。

- >

巴金-再思錄

- >

自卑與超越

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

推拿

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

月亮虎

- >

經典常談

- >

月亮與六便士