-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

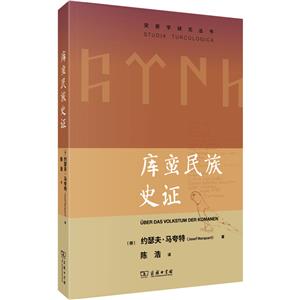

庫蠻民族史證 版權信息

- ISBN:9787100243971

- 條形碼:9787100243971 ; 978-7-100-24397-1

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

庫蠻民族史證 本書特色

10—11 世紀發生在歐亞大陸上的一次規模宏大的民族遷徙10—11 世紀發生在歐亞大陸上的一次規模宏大的民族遷徙

庫蠻民族史證 內容簡介

本書屬于“突厥學研究叢書”第四種。作者約瑟夫?馬夸特(Josef Marquart)在《庫蠻民族史證》一書中利用漢文、波斯文、阿拉伯文、古代突厥文、希臘文、拉丁文、俄文等多種語言的史料,勾勒了10—11世紀之際發生在歐亞大陸上的一次規模宏大的民族遷徙。作者把歐亞大陸西部的庫蠻或波羅維茨與歐亞大陸東部的靺鞨、奚等民族聯系起來,并對不同史料記載進行條分縷析和去偽存真,顯示出作者精湛的史學素養和對重大歷史課題的駕馭能力。本書在西方學界享有盛譽,此番首次譯成中文,相信一定會推進中國學術界的相關研究。

庫蠻民族史證庫蠻民族史證 前言

總 序

陳浩

突厥的“祛魅”

商務印書館編輯提議,由我主編一套以突厥語人群為主題的叢書,我欣然應允。思量再三,我們決定將叢書命名為“突厥學研究叢書”。對于大多數讀者來說,“突厥”是一個含糊不清的概念。它猶如遠山疊影一般,讓人看不清本質。我們有必要廓清“突厥”和“突厥語人群”兩個概念之間的差別,從而對“突厥”的認知誤區進行澄清。

庫蠻民族史證 目錄

附錄 1:對 “ 法爾本 ” 與 “ 庫蠻 ” 關系的若干澄清

附錄 2:關于奧斯曼人的起源

附錄 3:札記

附錄 4:《列王紀》的歷史地理學價值

勘誤與補正

跋

索引

補遺

庫蠻民族史證 相關資料

今天我們該如何閱讀一部100年前的歐洲東方學著作?

約瑟夫·馬夸特( Josef Marquart/Markwart),德國著名的東方學家,專長伊朗學和突厥學,治學興趣集中于歐亞大陸的歷史地理學。馬夸特于 1864 年 12 月 9 日出生于德國萊亨巴赫( Reichenbach)的一個農家,早年在圖賓根大學學習天主教神學,后來轉讀古典語文學和歷史學。獲博士學位后,他前往荷蘭萊頓工作。 1912 年,馬夸特受聘為柏林大學的伊朗語和亞美尼亞語的全職教授,此后一直在柏林教書,直至 1930 年 2 月 4 日去世。馬夸特無疑是德國東方學譜系中一顆璀璨的星,他不僅在伊朗學領域內著作等身,甚至在突厥學,尤其是對突厥碑銘的紀年問題,也做出過劃時代的貢獻。

馬夸特在《庫蠻民族史證》一書中利用多語種史料,勾勒了公元10—11 世紀發生在歐亞大陸上的一次規模宏大的民族遷徙。馬夸特在書中提出了一個重要的觀點,即中世紀穆斯林文獻中的“昆”(即庫蠻),甚至包括“凱伊”(即奧斯曼人傳說中的先祖),可能源自中國東北的民族 —靺鞨。后來在歷史上出現的“欽察”,則是源自與契丹關系密切的奚。欽察西遷的歷史背景,是遼、金的改朝換代之際。他們與馬札爾人、庫蠻人和哈喇契丹人一起前往里海以北地區,其中哈喇契丹人前往基馬克和昆人的地盤。作者認為廣義上的“欽察”,其主體人口是烏古斯人,但吸收了昆人(庫蠻)并采納了他們的族名。于是,在某個歷史階段,漢文史料中的“欽察”,與俄文史料中的“波羅維茨”( Половьци,單數形式 Половець),以及拉丁文史料中的“庫蠻”( Koman/Coman)和阿拉伯語文獻中的“昆”( Qūn),指的其實是同一個人群。

馬夸特精通多種東西方語言,在書中從阿拉伯語、波斯語、亞美尼亞語、敘利亞語、俄語文獻中摘譯了大量史料,例如拜占庭皇帝君士坦丁七世的《帝國行政論》,敘利亞主教米海爾的編年史,還有亞美尼亞史家烏瑪竇,以及穆斯林史家諸如亞庫特、穆罕默德·奧菲、伊本·阿西爾、加爾迪茲和拉施特等。此書譯成漢文后,也為我們中國從事西北民族史的學者,提供了大量一手史料,且其中多數語言是我們不太熟悉的。尤為重要的是,馬夸特還結合域外文獻,對漢文史料中(例如《北史·勿吉傳》《元史·土土哈傳》和《元史·速不臺傳》)出現的地名、人名和族名進行了詳盡的考訂。所以,《庫蠻民族史證》這部書的漢譯,對于我國北方民族史的研究,無疑具有重要的推動作用。

今天我們該如何閱讀一部100年前的歐洲東方學著作?

約瑟夫·馬夸特( Josef Marquart/Markwart),德國著名的東方學家,專長伊朗學和突厥學,治學興趣集中于歐亞大陸的歷史地理學。馬夸特于 1864 年 12 月 9 日出生于德國萊亨巴赫( Reichenbach)的一個農家,早年在圖賓根大學學習天主教神學,后來轉讀古典語文學和歷史學。獲博士學位后,他前往荷蘭萊頓工作。 1912 年,馬夸特受聘為柏林大學的伊朗語和亞美尼亞語的全職教授,此后一直在柏林教書,直至 1930 年 2 月 4 日去世。馬夸特無疑是德國東方學譜系中一顆璀璨的星,他不僅在伊朗學領域內著作等身,甚至在突厥學,尤其是對突厥碑銘的紀年問題,也做出過劃時代的貢獻。

馬夸特在《庫蠻民族史證》一書中利用多語種史料,勾勒了公元10—11 世紀發生在歐亞大陸上的一次規模宏大的民族遷徙。馬夸特在書中提出了一個重要的觀點,即中世紀穆斯林文獻中的“昆”(即庫蠻),甚至包括“凱伊”(即奧斯曼人傳說中的先祖),可能源自中國東北的民族 —靺鞨。后來在歷史上出現的“欽察”,則是源自與契丹關系密切的奚。欽察西遷的歷史背景,是遼、金的改朝換代之際。他們與馬札爾人、庫蠻人和哈喇契丹人一起前往里海以北地區,其中哈喇契丹人前往基馬克和昆人的地盤。作者認為廣義上的“欽察”,其主體人口是烏古斯人,但吸收了昆人(庫蠻)并采納了他們的族名。于是,在某個歷史階段,漢文史料中的“欽察”,與俄文史料中的“波羅維茨”( Половьци,單數形式 Половець),以及拉丁文史料中的“庫蠻”( Koman/Coman)和阿拉伯語文獻中的“昆”( Qūn),指的其實是同一個人群。

馬夸特精通多種東西方語言,在書中從阿拉伯語、波斯語、亞美尼亞語、敘利亞語、俄語文獻中摘譯了大量史料,例如拜占庭皇帝君士坦丁七世的《帝國行政論》,敘利亞主教米海爾的編年史,還有亞美尼亞史家烏瑪竇,以及穆斯林史家諸如亞庫特、穆罕默德·奧菲、伊本·阿西爾、加爾迪茲和拉施特等。此書譯成漢文后,也為我們中國從事西北民族史的學者,提供了大量一手史料,且其中多數語言是我們不太熟悉的。尤為重要的是,馬夸特還結合域外文獻,對漢文史料中(例如《北史·勿吉傳》《元史·土土哈傳》和《元史·速不臺傳》)出現的地名、人名和族名進行了詳盡的考訂。所以,《庫蠻民族史證》這部書的漢譯,對于我國北方民族史的研究,無疑具有重要的推動作用。

馬夸特的這部書于 1901 年 1 月動筆, 7 月完成初稿,只是第 1—3 節。初稿提交之后,作者又補寫了第 4—8 節,以及附錄部分。全書直到 1914 年 7 月才出版,時值第一次世界大戰爆發。在本書寫作的過程中,還爆發了兩次巴爾干戰爭。作者沒有脫離社會現實,在文中經常借題發揮,同情保加利亞人,鞭撻奧斯曼人 —即便這種態度與當時德國的官方立場相左。馬夸特用“劊子手”“嗜血的野獸”等露骨字眼來形容奧斯曼蘇丹哈米德二世,稱他是與蘇拉、尼祿、曼蘇爾、皮薩羅和羅伯斯庇爾齊名的暴虐之君,是人類歷史上最為惡劣和城府最深的卑鄙之徒。

在奧斯曼帝國內部, Turk 是一個極具貶抑色彩的稱謂,指代“愚昧和野蠻的”安納托利亞底層農民,而奧斯曼統治精英的自我認同是“奧斯曼人”。但是馬夸特認為,恰恰相反,現實中的奧斯曼人反復無常、詭計多端、拐彎抹角和毫無底線,輔之以妄自尊大和無節制地越權。真正意義上的“突厥人”則是具有優等品質的民族,例如伏爾加河流域的不里阿耳人。馬夸特指出,奧斯曼人把小亞細亞、亞美尼亞、東南歐和敘利亞的文明,淹沒在血腥、犯罪和暴力所匯成的汪洋大海中長達六個多世紀。在馬夸特的眼中,整個巴爾干半島,從萊塔河和德拉瓦河,只有保加利亞人才是唯一誠實的民族 —突厥語人群的直率和尚武的品性,與斯拉夫式的忍耐和對農事的熱衷,在保加利亞人身上有幸得到了融合。他反對德國與奧斯曼帝國結盟對付保加利亞,并認為作為基督徒的保加利亞人應該是西歐的天然盟友。

馬夸特對奧斯曼人的偏見和對保加利亞人的同情,源于他認為基督教文明要比伊斯蘭教文明更加優越,是歐洲中心論的表現。愛德華·薩義德把浸潤在東方學學術土壤中的歐洲優越感,批判得體無完膚,并重重地扣上了一頂“東方主義”的帽子。在薩義德寫作《東方學》的 1970年代,有同情巴勒斯坦人的政治和道德動力,但這種動力在當下已經式微了。被奉為后現代史學開山鼻祖的薩義德,似乎沒有耐心去梳理東方學三百年的實證主義學術傳統,更缺乏客觀和專業的評論。

東方學從 17 世紀起逐漸發展成為一門專門的學術領域, 19 世紀達到巔峰,二戰以后影響力開始消退。在當下的學術體系中,東方學內部的各個分支漸次獨立,或與區域研究,或與史學研究合流,更加符合當下人才培養的目標。東方學誕生于啟蒙時代,其學術理路是揭示隱藏于事物背后的、不為人知的聯系( Zusammenhang),以此創造出新的“知識”。這種以“聯系”為核心的知識生產,或是把史料中兩個不同名稱的人物比定為同一個人,或是把不同時空內的民族或人群通過遷徙和起源敘事搭建起共同的紐帶。法國東方學家德金在18 世紀中葉就嘗試過把匈奴與匈人、柔然與阿瓦爾人、突厥與土耳其人聯系起來。他的這些假設,直到今天仍然是具有重要學術價值的課題。馬夸特的這部書,則把中國東北的靺鞨與西方的庫蠻聯系了起來。此外,值得一提的是,德國漢學家夏德曾在《跋暾欲谷碑》中硬生生地把阿史德元珍和暾欲谷“揭示”為同一個歷史人物,其實也是遵循了自啟蒙時代以來的這條東方學思想脈絡。

東方學所強調的具有啟蒙色彩的“聯系”,與近幾十年來流行的全球史有異曲同工之處。全球史也強調“聯系”。當代著名的全球史家于爾根·奧斯特哈默指出,全球史就是世界性體系內的互動史,處于其核心位置的不僅是全球性聯系,也有在全球性結構條件下的聯系。他在一次訪談中,對自我的定位就是一個“老派的啟蒙主義辯護者”。康拉德也曾言簡意賅地指出,全球史就是把歷史進程、事件和人物,放置于全球互聯的語境中考察。

我們該如何對待歐洲東方學的學術積累?中國有自身的史學傳統,不能簡單地用“落后多少年”這樣的標準去衡量與西方學術的差距。人文學術的研究,更注重的是學者個體的修煉。如果我們在學術訓練階段,掌握足夠多的工具語言,積極學習新的史學理論和方法,就可以站到學術的前沿。在盡可能掌握東方學研究成果的前提下,做到繼往開來 —既要對傳統的“語文學”方法有所堅守,也要以諸如“全球史”的新學術范式來審視傳統的學術議題,甚至開拓嶄新的領域,方能推動學術的進步。

庫蠻民族史證 作者簡介

約瑟夫·馬夸特(Josef Marquart/Markwart),德國著名的東方學家,專長伊朗學和突厥學,治學興趣集中于歐亞大陸的歷史地理學。馬夸特于1864年12月9日出生于德國萊亨巴赫(Reichenbach)的一個農家,早年在圖賓根大學學習天主教神學,后來轉讀古典語文學和歷史學。獲博士學位后,他前往荷蘭萊頓工作。1912年,馬夸特受聘為柏林大學的伊朗語和亞美尼亞語的全職教授,此后一直在柏林教書,直至1930年2月4日去世。

陳浩,上海交通大學歷史系長聘副教授,德國柏林自由大學歷史學博士。學術興趣包括突厥學、中亞史和全球史。著有A History of the Second Türk Empire(Brill, 2021),譯著《全球史導論》(商務印書館2018年版),《全球史講稿》(商務印書館2021年版)。

- >

我從未如此眷戀人間

- >

自卑與超越

- >

回憶愛瑪儂

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

山海經

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

巴金-再思錄

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝