-

>

論中國

-

>

中共中央在西柏坡

-

>

同盟的真相:美國如何秘密統治日本

-

>

中國歷代政治得失

-

>

中國共產黨的一百年

-

>

習近平談治國理政 第四卷

-

>

在慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會上的講話

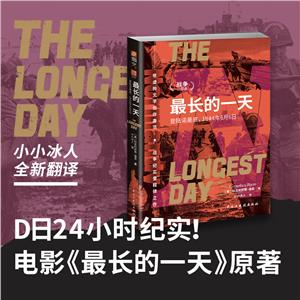

最長的一天:登陸諾曼底:1944年6月6日 版權信息

- ISBN:9787513947848

- 條形碼:9787513947848 ; 978-7-5139-4784-8

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

最長的一天:登陸諾曼底:1944年6月6日 本書特色

1. 這不是一個關于戰爭的故事,而是關于人類勇氣的故事。1944年6月6日,這一天作為D日永載歷史。盟軍動用約7000艘艦船、11000架飛機,把近16萬士兵送上諾曼底海灘。諾曼底登陸是決定第二次世界大戰走向的關鍵節點之一,是歐洲的輝煌勝利。作者采訪了來自美國、加拿大、英國、法國、德國的1000 多名D日幸存者,追蹤 D日24小時里發生在五片海灘的驚險故事,重現人類歷史上決定性的一天。這是關于盟軍將士,關于德軍,關于置身D 日血腥戰事中普通民眾的真實記事。

2. 本書在全世*用數十種不同語言出版,售出千萬冊。1962 年,《*長的一天》同名電影上映,斬獲多項奧斯卡大獎。

3. 作者科尼利厄斯·瑞恩是二戰時期杰*的戰地記者、諾曼底登陸親歷者、“軍事寫作終身成就獎”得主,被稱為“站在新聞與歷史寫作交叉路口的巨人”“也許是當今*界*杰*的記者”,在西方家喻戶曉。科尼利厄斯·瑞恩的“戰爭三部曲”被歐美媒體*認為是“非虛構文學的創作典范”“戰爭紀實的巔*之作”。

4. 誠邀小小冰人全新翻譯。譯者小小冰人從事軍事圖書翻譯工作十余年,為中國讀者帶來近40部譯著,其*業性得到廣大讀者認可。

最長的一天:登陸諾曼底:1944年6月6日 內容簡介

內容簡介: 本書以親歷者口吻講述了人類歷史上驚心動魄的一天——1944年6月6日。在這一天,來自12個不同國家的近16萬士兵踏上諾曼底,和據守海灘的德軍展開了一場有史以來*大規模的兩棲登陸作戰——諾曼底登陸。這一天,成了第二次世界大戰的轉折點。 在這充滿驚險和考驗、勇氣和犧牲的24小時里,作者瑞恩精心重現了諾曼底登陸前后的決定性時刻,用無數生動而又富有戲劇性的片段串聯起了這一天發生在法國北部海岸的種種故事,故事的中心除了激烈拼殺的盟軍和德軍,還有身處其中的法國地下組織和普通民眾。 瑞恩用數年時間,親訪1000余名諾曼底登陸戰的幸存者,包括盟軍和德國雙方的高級將領,黎明前空降諾曼底的傘兵,掙扎上岸的步兵,以及據守海岸的德國軍隊,以引人入勝、感人至深的筆觸和“我在場”的視角,寫就了這本“每一個細節都經過證實,每一頁文字都牽動人心”的著作。

最長的一天:登陸諾曼底:1944年6月6日 目錄

*一部 等待

第二部 夜晚

第三部 白晝

傷亡小計

D日老兵

參考書目

鳴謝

最長的一天:登陸諾曼底:1944年6月6日 相關資料

*12營20歲的二等兵科林·鮑威爾落在距離空降地域好幾英里的地方,對他而言,這場戰爭的*一聲是夜間的陣陣呻吟。他跪在一名身負重傷的愛爾蘭士兵身旁,對方低聲懇求他:“伙計,給我補上一槍吧,求你了。”鮑威爾實在下不了手,他盡量讓這名傷員躺得舒服點,隨后匆匆離去,答應*定會讓人來救他。

這場空降的頭幾分鐘里,許多人憑借自身的智慧死里逃生。加拿大*1傘兵營的理查德·希爾伯恩中尉記得,他跌入一間溫室的頂棚,“碎玻璃撒得到處都是,發出很大的動靜,沒等碎玻璃掉完,他就爬起身跑了出去”。還有個傘兵陰差陽錯地落入井里,他拽著傘繩,雙手交替地爬出水井,隨后趕往集合地點,就好像什么都沒發生過。

落在各處的傘兵都從異乎尋常的困境中擺脫出來。他們遭遇的大多數情況,即便在晝間也夠糟糕的,而夜間在敵占區,恐懼和幻想導致情況更趨復雜。二等兵戈弗雷·麥迪遜的遭遇就是個例子,他坐在田地旁,被鐵絲網纏住,一時間動彈不得。鐵絲網死死纏住他兩條腿,而他背負的裝備重達125磅,包括4發10磅重的迫擊炮彈,導致他深深地卡在鐵絲網里,幾乎徹*陷入困境。他先前趕往第5營吹響集合號的方向,不慎失足跌入鐵絲網。他后來回憶道:“我起初有點發慌,此刻天很黑,我覺得肯定會有人給我來一槍。”有那么一刻,他一動不動,靜靜地等待著、聆聽著。麥迪遜隨后確信沒人發現自己,于是緩慢而又痛苦地掙扎起來,竭力擺脫困境。他覺得自己用了幾個鐘頭才騰出一條胳膊,解下身后皮帶上的鋼絲鉗。過了幾分鐘,他終于脫困了,再次趕往號角聲響起的方向。

幾乎是同時,加拿大*1傘兵營的唐納德·威爾金斯少校悄然溜過一座建筑,他覺得那是個小工廠。他突然看見草坪上有一群人,趕緊趴倒在地。可那些模模糊糊的身影一動不動,威爾金斯死死盯著他們,過了一會兒,他罵罵咧咧地站起身,走過去證實自己的懷疑,果不其然,是花園里的石雕像。

該營一名中士也有類似經歷,只不過他見到的身影是真人。二等兵亨利·丘吉爾待在旁邊一條溝里,看見中士落在齊膝深的水里,竭力擺脫傘繩時,絕望地看見兩個家伙走了過來。丘吉爾回憶道:“中士等待著,想弄清來的是英國人還是德國人。”兩個家伙走近了,說話聲明確無誤地表明他們是德國人。中士手里的斯特恩沖鋒槍響了,“一個連發就把那兩個家伙撂倒了”。

D日開局頭幾分鐘里,最險惡的對手不是人,而是大自然。隆美爾的防空降措施確實取得了不錯的回報:泛濫的迪沃河河谷,河水和沼澤構成了一處處死亡陷阱。第3傘兵旅許多官兵落入這片地帶,就像從袋子里隨意抖出的五彩紙屑。對這些傘兵來說,悲劇性災難接二連三地發生了。厚厚的云層導致部分飛行員把迪沃河河口誤判為奧恩河河口,結果讓傘兵在迷宮般的沼澤和濕地上空跳傘。整整700人的一個傘兵營,跳傘后本該集中在方圓1平方英里的地帶內,可實際情況是,他們散布在50多平方英里的鄉間,大部分還是沼澤地。這個營是獲得充分訓練的第9傘兵營,受領當晚最艱巨、最緊迫的任務:突襲梅維爾村海岸炮臺。營里部分官兵過了好幾天才歸隊,還有不少人再也沒回來。

*12營20歲的二等兵科林·鮑威爾落在距離空降地域好幾英里的地方,對他而言,這場戰爭的*一聲是夜間的陣陣呻吟。他跪在一名身負重傷的愛爾蘭士兵身旁,對方低聲懇求他:“伙計,給我補上一槍吧,求你了。”鮑威爾實在下不了手,他盡量讓這名傷員躺得舒服點,隨后匆匆離去,答應*定會讓人來救他。

這場空降的頭幾分鐘里,許多人憑借自身的智慧死里逃生。加拿大*1傘兵營的理查德·希爾伯恩中尉記得,他跌入一間溫室的頂棚,“碎玻璃撒得到處都是,發出很大的動靜,沒等碎玻璃掉完,他就爬起身跑了出去”。還有個傘兵陰差陽錯地落入井里,他拽著傘繩,雙手交替地爬出水井,隨后趕往集合地點,就好像什么都沒發生過。

落在各處的傘兵都從異乎尋常的困境中擺脫出來。他們遭遇的大多數情況,即便在晝間也夠糟糕的,而夜間在敵占區,恐懼和幻想導致情況更趨復雜。二等兵戈弗雷·麥迪遜的遭遇就是個例子,他坐在田地旁,被鐵絲網纏住,一時間動彈不得。鐵絲網死死纏住他兩條腿,而他背負的裝備重達125磅,包括4發10磅重的迫擊炮彈,導致他深深地卡在鐵絲網里,幾乎徹*陷入困境。他先前趕往第5營吹響集合號的方向,不慎失足跌入鐵絲網。他后來回憶道:“我起初有點發慌,此刻天很黑,我覺得肯定會有人給我來一槍。”有那么一刻,他一動不動,靜靜地等待著、聆聽著。麥迪遜隨后確信沒人發現自己,于是緩慢而又痛苦地掙扎起來,竭力擺脫困境。他覺得自己用了幾個鐘頭才騰出一條胳膊,解下身后皮帶上的鋼絲鉗。過了幾分鐘,他終于脫困了,再次趕往號角聲響起的方向。

幾乎是同時,加拿大*1傘兵營的唐納德·威爾金斯少校悄然溜過一座建筑,他覺得那是個小工廠。他突然看見草坪上有一群人,趕緊趴倒在地。可那些模模糊糊的身影一動不動,威爾金斯死死盯著他們,過了一會兒,他罵罵咧咧地站起身,走過去證實自己的懷疑,果不其然,是花園里的石雕像。

該營一名中士也有類似經歷,只不過他見到的身影是真人。二等兵亨利·丘吉爾待在旁邊一條溝里,看見中士落在齊膝深的水里,竭力擺脫傘繩時,絕望地看見兩個家伙走了過來。丘吉爾回憶道:“中士等待著,想弄清來的是英國人還是德國人。”兩個家伙走近了,說話聲明確無誤地表明他們是德國人。中士手里的斯特恩沖鋒槍響了,“一個連發就把那兩個家伙撂倒了”。

D日開局頭幾分鐘里,最險惡的對手不是人,而是大自然。隆美爾的防空降措施確實取得了不錯的回報:泛濫的迪沃河河谷,河水和沼澤構成了一處處死亡陷阱。第3傘兵旅許多官兵落入這片地帶,就像從袋子里隨意抖出的五彩紙屑。對這些傘兵來說,悲劇性災難接二連三地發生了。厚厚的云層導致部分飛行員把迪沃河河口誤判為奧恩河河口,結果讓傘兵在迷宮般的沼澤和濕地上空跳傘。整整700人的一個傘兵營,跳傘后本該集中在方圓1平方英里的地帶內,可實際情況是,他們散布在50多平方英里的鄉間,大部分還是沼澤地。這個營是獲得充分訓練的第9傘兵營,受領當晚最艱巨、最緊迫的任務:突襲梅維爾村海岸炮臺。營里部分官兵過了好幾天才歸隊,還有不少人再也沒回來。

葬身迪沃河沼澤地的將士,具體數字不得而知。據生還者說,一道道迷宮般的溝渠在這片沼澤地縱橫交錯,每道溝渠深7英尺、寬4英尺,底部是黏糊糊的爛泥。掉進溝里的人,背著槍支、彈藥、沉甸甸的裝備,孤身一人的話根本沒辦法爬上來。背包浸水后,重量幾乎加了一倍,竭力求生的傘兵不得不丟掉背包。有些人好不容易從沼澤里掙脫出來,又在距離陸地只*幾碼遠的河里淹死了。

最長的一天:登陸諾曼底:1944年6月6日 作者簡介

科尼利厄斯·瑞恩(Cornelius Ryan,1920年6月5日—1974 年11月23日),愛爾蘭裔美國記者兼作家,因撰寫“戰爭三部曲”(《*長的一天》《最后一戰》《遙遠的橋》)而聞名于世。

瑞恩是二戰時期*出的戰地記者,曾隨同美國第8、第9航空隊參與14次轟炸行動,親歷諾曼底登陸,跟隨巴頓將軍的第3集團軍挺進法國和德國,直至攻克柏林,他得以與戰爭、與戰爭參與者近距離接觸。1949 年,在諾曼底旅行時,瑞恩對講述比迄今為止制作的更完整的“霸王行動”的故事產生了興趣,其后二十幾年間,瑞恩陸續奔赴英、美、德、法、蘇聯、荷蘭等國,尋找幸存者,在尋訪5000多位見證人之后,終于完成了這套舉世聞名的著作。

1957年,海外記者俱樂部創立了“科尼利厄斯·瑞恩新聞獎”,致敬他在國際議題上的*出貢獻,瑞恩曾兩度獲得這項與自己同名的獎項(1959年的《*長的一天》和1974年的《遙遠的橋》)1973年,瑞恩被法國政府授予榮譽軍團勛章,馬爾科姆·馬格里奇稱贊他“也許是當今*界*杰*的記者”。他還獲得了克里斯托弗獎、意大利班加雷拉文學獎。

1974年,《遙遠的橋》出版兩個月后,瑞恩因癌癥病逝,時年54歲。

科尼利厄斯·瑞恩(Cornelius Ryan,1920年6月5日—1974 年11月23日),愛爾蘭裔美國記者兼作家,因撰寫“戰爭三部曲”(《*長的一天》《最后一戰》《遙遠的橋》)而聞名于世。

瑞恩是二戰時期*出的戰地記者,曾隨同美國第8、第9航空隊參與14次轟炸行動,親歷諾曼底登陸,跟隨巴頓將軍的第3集團軍挺進法國和德國,直至攻克柏林,他得以與戰爭、與戰爭參與者近距離接觸。1949 年,在諾曼底旅行時,瑞恩對講述比迄今為止制作的更完整的“霸王行動”的故事產生了興趣,其后二十幾年間,瑞恩陸續奔赴英、美、德、法、蘇聯、荷蘭等國,尋找幸存者,在尋訪5000多位見證人之后,終于完成了這套舉世聞名的著作。

1957年,海外記者俱樂部創立了“科尼利厄斯·瑞恩新聞獎”,致敬他在國際議題上的*出貢獻,瑞恩曾兩度獲得這項與自己同名的獎項(1959年的《*長的一天》和1974年的《遙遠的橋》)1973年,瑞恩被法國政府授予榮譽軍團勛章,馬爾科姆·馬格里奇稱贊他“也許是當今*界*杰*的記者”。他還獲得了克里斯托弗獎、意大利班加雷拉文學獎。

1974年,《遙遠的橋》出版兩個月后,瑞恩因癌癥病逝,時年54歲。

《時代》周刊評論他以近距離觀察戰爭的眼光,歷經鮮血和死亡的靈魂,完成了普通作家“不可能完成的任務”。

譯者

小小冰人,原名姚輝,從事軍事圖書翻譯工作十余年,為中國讀者帶來近40部譯著。由他執筆翻譯的作品包括《東進:1941—1943年的蘇德戰爭》《焦土:1943—1944年的蘇德戰爭》《普魯士戰場:蘇德戰爭1944—1945》《斯大林格勒三部曲》《作戰指揮:二戰德國陸軍實戰指南》《從閃電戰到沙漠風暴》《*一次世界大戰史》《*二次世界大戰史》《隆美爾戰時文件》《曼施泰因戰爭回憶錄》《閃擊英雄》等。

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

姑媽的寶刀

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

山海經