-

>

妙相梵容

-

>

基立爾蒙文:蒙文

-

>

我的石頭記

-

>

心靈元氣社

-

>

女性生存戰爭

-

>

縣中的孩子 中國縣域教育生態

-

>

(精)人類的明天(八品)

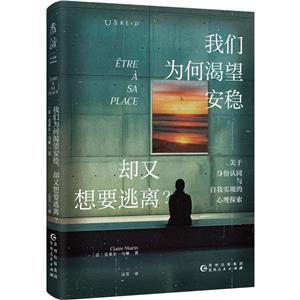

我們為何渴望安穩,卻又想要逃離(心理學版《人性的枷鎖》) 版權信息

- ISBN:9787221189370

- 條形碼:9787221189370 ; 978-7-221-18937-0

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

我們為何渴望安穩,卻又想要逃離(心理學版《人性的枷鎖》) 本書特色

★法國FNAC心理學圖書大獎,心理學版《人性的枷鎖》。

通過喬治·佩雷克、蒙田、米歇爾·福柯等人的作品,探討身體與心靈的棲居之地。

★新時代下的“安身與立命”。

所謂故鄉留不下“靈魂”,他鄉容不下“肉身”,如何找到心中的“故鄉”,我們該如何存在?

★一部關于逃離的“吶喊”。

有多少人走著卻困在原地,有多少人愛著卻好似分離……有些位置是分配給我們的,有些位置是我們本來就有的,有些位置是我們自己尋找到的……這本書探討人在各個層面上(情感、生活、社會、地理、心理)的心理之所與現實之地。

★詮釋我們內心的搖擺與沖突,給你從困境中解脫的勇氣。

位置、圈層與身份的探索,人生中的選擇、堅守與叛逃,雙重人生,錯位體驗,身份的重塑,跨階層的歸屬困境,身體的自由,自我的固化與外在的枷鎖,家族的期待與自我實現,欲望的不和諧、禁錮的生活及停滯的心靈…… 探索讓一切翻篇兒,迎接全新自我的途徑。

★解讀不安定的靈魂。

探索那些永遠無法安于一處男男女女的欲望與渴求。逃離的陷阱,新生的渴望,再現當下人的精神矛盾與困苦。

★給你越界的勇氣。

逃離被視為實現自由的條件,打破時間、地域與情感的阻隔,你可以活在他鄉,也可以跨越階層。

★給你擺脫束縛的力量。

拒絕被固定在同一個地方,賦予自己體驗多元生活的機會,從現狀中解脫,實現思想與行動的自由。

★做精神上自主的人。

走出內心的囚籠,遠離溫水煮青蛙般的生活,創造屬于自己空間,把自己放在正確的位置上,找到心中的故鄉。

我們為何渴望安穩,卻又想要逃離(心理學版《人性的枷鎖》) 內容簡介

2023年法國FNAC心理學大獎!對自我存在方式永無止境的追求!關于我們內心的搖擺與沖突,以及我們不安定的靈魂與越界的勇氣。回不去的家鄉,打不破的圈層,身份的困惑,安穩還是自由……對有些人來說,必須扎根才能獲得幸福,而對有些人來說穩定則意味著災難。在不斷變化的位置中尋找自我認同的過程,是探索未知世界的動力。本書通過安妮·埃爾諾(2011年諾獎得主)喬治·佩雷克、蒙田、米歇爾·福柯等人的論述,探討人在各個層面上(情感、生活、社會、地理、心靈、身體)的身份歸屬與心理認同,以及離開原生環境這種行為對個體的深遠影響。

我們為何渴望安穩,卻又想要逃離(心理學版《人性的枷鎖》) 目錄

·你有自己的位置嗎?

·太陽下的一席之地

·萬物各得其所

·背 離

·那些無法站住腳的人

·扎下根來

·縮小的生命

·空間測試

·尋找你的聲音

·無畏的人

·闖入的邏輯

·混亂不清的位置

·真正的地方

·欲望的不和諧

·漂流和溢出

·雙重人生

·創造自己的空間

·內心的空間

·棲息在身體里

·此 地

·“快樂家庭”的游戲

·鋸斷“樹枝”

·音樂之椅

·缺失的地方

·為自己創造一個位置

·幽 靈

·流離失所的人

·身處錯誤的地方

·偶然在場

·候 鳥

·聲音包圍圈

·思考變遷

·位置之用何在?

·在邊緣處

·沒有王國的女王

我們為何渴望安穩,卻又想要逃離(心理學版《人性的枷鎖》) 相關資料

你有自己的位置嗎?

我們認為,世界存在兩種生活方式:一種是深耕于當下,一種是四海為家。世界上的人也分為兩種:一種是腳踏實地的人,一種是如風般隨性自由的人。有些人只有在自己所處的地方才能感到幸福,好像他們是由這個地方孕育和塑造出來的。而另一些人則只能流連于山巔,如過客般輕輕掠過、俯瞰,從未在一個地方或一段關系中深深扎根。后者就是喬治·佩雷克在書中向我們描繪的“選擇一種懷舊式(虛假的)的生活”。正如蒙田所說,我們往往介于兩種生活方式之間,不斷搖擺,盡管有時候這種搖擺是潛在的、隱秘的,隱藏在我們內心深處,隱藏在我們思想的褶皺之中,但事實上,我們從未真正在某個地方停留,即使身未動,心卻早已走遠。

之所以說這種選擇是“虛假的”,是因為在穿越生活這場漫長旅程時,我們要不時經過一些心理、社會層面、地域或政治上的中途站。事實上,我們從來都不會原地踏步,我們腳下的土地始終在移動。“生命是動蕩的,我們腳下的土地在顫動。”我們從一個港口,駛向另一個港口,擺脫束縛,改換桅旗,選定航向,但海浪讓我們搖擺不定,颶風讓我們偏離方向,最終我們在未知的土地上擱淺。在這些顛簸與流離之中,我們最終會發現什么,沒有人知道,甚至我們自己都無法預知。為什么寫這本書呢?因為有時候我們會突然被要求離開我們自由選擇且深感幸福的地方,在我們看來,這個位置是理所當然的、正當且應得的,當然也不能忽視有時候我們是被偶然拋到這個地方的。然而,當突如其來的一次事件或者一場災難迫使我們流離失所,失去自己的位置時,我們會發現原來我們在這個地方如此受限,如此被禁錮。矛盾的是,這種被迫離開給我們更多的感覺是被解放,而不是被剝奪。或許我們所處的地方不一定就是那個最好的地方。

我們有時會接受被安排在一些比想象中更加限制我們自由的地方,這些地方極其有限,可我們卻堅信這些地方就是為我們而準備的。那么,究竟是出于哪些原因和邏輯,讓我們最終相信這個明顯很小的地方就適合自己呢?

毫無疑問,這是因為我們對屬于自己的地方充滿了懷舊的渴望。這種懷舊是建立在對最初的地方的理想化之上的,這個地方與其說是經歷過的,不如說是夢想過的,它讓我們相信有一個“好地方”,一個適合我們的地方。借用佩雷克鐘愛的一個比喻,在那里我們就像拼圖中缺失的那一塊一樣努力融入其中。在這個位置上,我們個體的獨特性得以展現,我們努力融入一個社會、一個家庭,一個我們所屬或者渴望加入的群體。因為我們害怕丟掉這個地方,或者被取代,所以,我們滿足于停留在當下所處的情感或關系空間里,盡管它們讓我們受到約束,并不適合我們。我們將這個位置視作穩定和持續性的保證,毫無疑問,這個位置在一定程度上滿足了我們對秩序、定義和個性的需求。

然而,位置是有等級之分的,會把人們分門別類、劃分高低。倘若被強制安排在一個位置,便會致使人們不斷地逃離和背棄。有些地方,無論從主觀還是客觀角度去看,都不適宜居住,根本無法生活。我們在那里無法呼吸。之所以逃離,是為了自我拯救或者重新找回展示自我的力量。或許,有時候僅僅是因為那里讓我們感到不適、不自在,覺得這并非“正確的位置”。我們如同旋律中的錯誤音符、機器中的沙礫,又或是外來的闖入者,我們的言論或反應都被認為是“不合時宜”的。這些令人不悅的格格不入感,讓我們萌生出逃往其他地方的念頭,夢想著能去一些讓我們安身立命,實現自我認可的地方,渴望過上與自我身份認同相符的生活。

“生活就是從一個空間移動到另一個空間,盡可能不相互碰撞”,但有時候,這種碰撞非常激烈。有形或無形的墻擋住我們的去路,將我們團團圍住,禁錮多于保護。我們需要找到缺口,潛入其中,開辟道路,悄無聲息地突破圍城,走過小門,實現當代詩人們所說的“到位”。一個主體想要展示自我,就需要通過改變位置來實現,這同樣也是一次超越自我的過程。然而,一些無形的建筑和標志阻擋了這一進程,比如紅綠燈、玻璃天花板、邏輯的藩籬,等等。我們試圖溜走,卻撞上了緊閉的大門。這些空間密不透風,彼此隔絕,我們無法順勢從一個空

間滑到另一個空間。我們需要不斷向上攀登,打破牢籠和藩籬。又或者,采取更為謹慎的方式,學習解碼,掌握特定的語言。

“我們保護自己,在四周筑起屏障。那扇大門,猶如一道堅固的壁壘,既阻擋著外部的侵襲,又分隔著彼此……我們無法從一個地方前往另一個地方……我們需要通行密碼,需要跨越門檻,需要展示誠心。你需要交流,就如同囚犯渴望和外界溝通一樣。”

離開有時是一種解脫,讓我們逃離樊籠,沖破現實與精神上的阻礙。擺脫長期以來定義我們的地方,去尋找新的身份。然而,這一過程有時候會有一種背叛自我或者背叛別人希望我們成為的人的感覺。在這種改變位置的過程中,無論是自我決定的還是被迫的,總會伴有暴力和痛苦,哪怕只是象征性的。但是,其中也伴有實現解放的沖動和愉悅,以及體驗生活在別處的興奮感。

也許,人們有時甚至能體會到漂泊的樂趣。有些人故意讓自己迷失方向,嘗試冒險,逃離封閉、被定義的世界,逃往無限可能、開放自由的世界。我們并不是總能知道自己的目的地在哪里。不設定終點,或許就是我們實現的第一個自由。我們掙脫當下的社會規則,去嘗試充滿不確定性的生活。在毫無目標的情況下離開自己的位置,就像喬治·佩雷克所說的,“我們需要離開自己依賴的初始舒適區,拋棄自我的優越定位,因為這些定位如同城墻一般,將無限可能隔絕在外”。

我們為何渴望安穩,卻又想要逃離(心理學版《人性的枷鎖》) 作者簡介

克萊爾·馬琳

Claire Marin

哲學教授,高等師范學院當代法國哲學國際研究中心成員,研究方向為生命的考驗,曾出版《苦與痛》《我之外》《疾病,親密的災難》《接班:郊區青年的肖像》《沒有發燒的人》,她的著作《破裂》,2019年在評論界和公眾中獲得巨大成功。

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

推拿

- >

煙與鏡

- >

二體千字文

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

李白與唐代文化

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

上帝之肋:男人的真實旅程