���] ��(y��ng)����(ȫ2��(c��))

-

>

һ��(g��)İ��Ů�˵ā���:�������ƪС�f��

-

>

Ů�˵Ą���

-

>

�絝�ʵۡ�ȫ����(c��)��

-

>

��������ӛ

-

>

ѩ��(gu��)

-

>

��߅�Ђ�(g��)С�u��(����Ӱ���b)

-

>

����ӛ

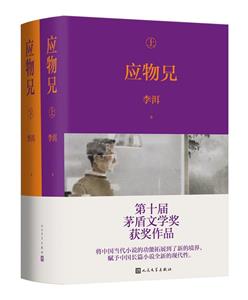

��(y��ng)����(ȫ2��(c��)) ���(qu��n)��Ϣ

- ISBN��9787020184583

- �l�δa��9787020184583 ; 978-7-02-018458-3

- �b����60g�p�ͼ�

- ��(c��)��(sh��)�����o

- ���������o

- ���ٷ��>

��(y��ng)����(ȫ2��(c��)) ������ɫ

һ����(chu��ng)����ʮ������L(zh��ng)ƪ���ƣ�ꖴ���ѩ�����̾�����һ��(g��)��(g��)����׃���ĕr(sh��)��Ф�� һ�����ٺ���������С�f�����ߚv��(j��ng)܇������Xʧ�`����(sh��)����壬�K�ɴ˕��� һ�����С��ٿ�ȫ����ʽ�����Ʒ���ں�����W(xu��)���vʷ�W(xu��)���ŵ�W(xu��)���Z�ԌW(xu��)��ˇ�g(sh��)�W(xu��)���t(y��)�W(xu��)������ݛ�L(f��ng)ˮ�������Ļ����I(l��ng)���֪�R(sh��)�� ��ʮ��é���ČW(xu��)��(ji��ng)�@��(ji��ng)��Ʒ�������⡢Ŭ����؟(z��)�Ρ��o(h��)�ӵ������У�ͬ�r(sh��)����ʧ�����������D�����U(xi��n)���L(f��ng)�⡣ �]������(y��ng)�����@ô���f��Ҳ�]������(y��ng)���֡�������@ô��(hu��)�f�������J(r��n)�R(sh��)�Ї�(gu��)�˵ġ��fԒ֮�������IJ���(hu��)�f���fʲô����ס���f�����L(zh��ng)��Ę�(bi��o)־�DZ��ס����Ę�(bi��o)־�DZ��סԒ����2024�°���Ç�(gu��)�H֪�����Jˇ�g(sh��)�������Į���Sober(������)���õ���˲�g����(d��ng)���˵�emo�r(sh��)�̡� ��(n��i)�Ğ��M(j��n)������p�ͼ���������m�o(h��)�ۣ���180��ƽ������x�oؓ(f��)��(d��n)�� 13�ꝓ�Č������jᄳ�һ����(bi��o)־��һ������֪�R(sh��)���w�c���g(sh��)�ֶεij�Խ֮��������(y��ng)���֡����@��(g��)�����Ƽٵ����֣��@��(g��)Ҳ���\Ҳ̓�ε�������B����ʮ�����֪�R(sh��)����Ⱥ�w��ɫ��������(j��ng)�v�����ճ������ľ���܉�E����*�K��(g��u)����һ����嫵ĕr(sh��)���LjD�� ����2018�ի@�ČW(xu��)���а��L(zh��ng)ƪ������C��(ji��ng)�o����ǻ�������β�ͬ����չʾ��(g��)���ښvʷ�еļ�(x��)���ܣ��䷽����ҕҰ��˼�����������mĪ������(gu��)����Ҳ���߂�˷N�����������������һ�����p���ҕ�(hu��)�ʼ����� ������(gu��)���������R�����ߠ��ɡ���(y��ng)���֡����֪�R(sh��)���x�߮a(ch��n)�����θеģ�С�f�Ҳ��ǎ����µ�֪�R(sh��)�����ǰ�Ĭ�J(r��n)��֪�R(sh��)�����ķ�ʽ���F(xi��n)�������Ķ������挍(sh��)��������r�С� �������u(p��ng)�ҏ����ơ���(y��ng)���֡��ǽ�����*�ߵ���Ʒ���ҺܾÛ]�п���������˿��w�Ե��ı��ˣ���(d��ng)��С�f��������Ƭ�����F(xi��n)���ԡ���F(xi��n)�����|(zh��)��������������ı�����ϯ������ՓҕҰ������(y��ng)���֡����m(x��)�����֮ǰ*�õĖ|�������ֲ��Ǯ�(d��ng)��������������ǻ���ɞ�һ�N�}�ģ���ʯ����ϽY(ji��)���ҡ��ɞ������Z��������(y��ng)���֡��ı�������ܶั�ı����w�F(xi��n)�����Ҿ��Ұ�ģ��Լ���Ұ�ļ��(sh��)�F(xi��n)���ı��� ��������ë������ǚvʷ���ԲŌW(xu��)�M(j��n)��С�f��(chu��ng)���ĵ����ˣ�ǰ��λ�nj����R��������������͌������ǡ����X�R���� ������(f��)����W(xu��)����۬Ԫ������(y��ng)���֡�����һ��Ԓ����һ�������ڳ��x�F(xi��n)��(ch��ng)�����@��(du��)������1960��������ͬ�g�ˁ��f������(y��ng)���֡��[�������ܵĴ��H֪�R(sh��)�D�V�������f�����L(zh��ng)�zַ�������l(f��)��ͬ���ˏ�(qi��ng)�ҵĹ��Q�� �����Ͼ�������W(xu��)���ڡ��u(p��ng)Փ�Һ�ƽ�����������߽���Ξ�С�f����(y��ng)���֡��L�Ʋ宋��(������L���z�W(w��ng)�残��28x40)��(y��ng)�����X���Լ��ĺ��i��Щ�䡣�����@�r(sh��)�����۷�ѱ����Լ����^�u�u�λε����w�ˣ�Խ�^����Ļ��䣬�������݅�����Ҋ�ˡ� Ů�����������y�����]�������A�W(xu��)��ָ��ָС�С����A�W(xu��)������f�����κ΄�(d��ng)��������x������ζ����������(d��ng)Ȼ�ˣ���*�K߀�Ǖ�(hu��)���ģ���?y��n)�]���X����(hu��)Ӱ������ʳ��(����(y��ng)���֡���98��(ji��)��������)(������L���z�W(w��ng)�残��35x50)���t(y��)�������ᵽ��֮�������R���ژ�픣�����һ��(g��)��Ҫԭ��������R���룬������ٴα�¶�[˽�� ���R��Ҳ���[˽��(qu��n)�������t(y��)���f�� һ�f�����R����ؕ����Щ���У���?y��n)����c���R���x�ˡ���ؕ�f���������ϣ�������R����һ��Ԋ���nj����R�ģ�Ҳ�ǫI(xi��n)�o̫�͵ģ������ö�ˮ�����R�����ėl�ȡ�̫�Ͱ���*���F��(����(y��ng)���֡���83��(ji��)�����匚��)һ�_�T��(n��i)��һ�_�T�⡪���u(p��ng)����(y��ng)���֡����������µġ���(d��ng)�¡��ԣ�С�f�ġ��Ʋ��Q�����S���x�Ρ��������cԊ��������һ�����Ԋ������ҕ�ǣ��������ߵ�ҕ�ǣ������c��(du��)��֮�g���P(gu��n)ϵ��ֱ�ӵģ���С�f�ĕ�����(du��)���c����֮�g���t�A��һ��(g��)�����ˣ�С�f��ҕ�Ǽ������˵�ҕ�ǣ������@��(g��)�������ǂ�(g��)�[�������ߡ� ����(y��ng)���֡���Ҫһ��(g��)�e�Ĕ����ˣ��@��(g��)�����˾��Ǒ�(y��ng)���֡����锢���˵đ�(y��ng)����֮�����@���e����Ҫ����?y��n)飺��������Ʒ���һ��(g��)���Ҳ����������Ʒ����ġ�������֮һ��������һ��(g��)�����˹������˹�������һ��(g��)��(chu��ng)�����[�����ߵ����ߣ��mȻС�f��һ���茑����(du��)Ԓ���¼�����Ҋ������ӡ���ӛ������˼������X������(y��n)����ԑ�(y��ng)���֡��ڈ�(ch��ng)��������ҕ�ǣ����@��(g��)�����˅s�־߂��������c�o��֮�g��ҕ�� ����������Ȼ���r(sh��)�����R��ģ���������߉�ϱ�ȻҲ���R��ġ�һ��(g��)�R��Ĕ����ˣ�ֻ���ǰ낀(g��)�������ˡ���һ�_�T��(n��i)��һ�_�T�⣬����회W(xu��)��(hu��)���T�������档��֮��և���w���v���������ģ�ֻ���R���߲��ܼ�������(n��i)���ֳ������⡣���ǣ��·������ڕr(sh��)�g�c���g����(m��ng)���c�F(xi��n)��(sh��)����֪�cδ֪������Ľ����ϣ���(��)߅�v߅����߅ ߅�룬�Ķ��@����һ�N�������ˣ�ͨ�Žij�Խ�Ե����ɡ� ��(y��ng)���ֱ�����(y��ng)�ֻ�dz�������r(sh��)���������������̼��ڴȽ������f���@�Ǒ�(y��ng)���ֵĸ��ӣ�С���S�����ϡ���(y��ng)���֡����֣��@���־������_���ˡ�һ����v����������������������dz��v���������������e�������ɣ������С��˼߀���ڣ���ֹ�x�߰ё�(y��ng)������ȫ��(d��ng)�������ˡ��������R·������һ���п�϶�ĸ��x����������÷�Խ·�ϣ��������Ɂ��أ�������^���ゃ�����f���Ǒ�(y��ng)���֣���Ҳ�����f�Ҳ��Ǒ�(y��ng)���֣�һ��(g��)�˿����ܷQ�Լ��顰�֡��ɣ������@��ҷ·�Ҋ������ǷN�����������ĸ¸´�Ц��Ҫ֪������(y��ng)�����~�ϵ���������o���R(sh��)�ذфe�˵Ĵ��C(j��)�b���Լ��ڴ��ķe��(x��)���_��r(sh��)���_ϴ�·���ϲ�g�����p�_������̧�����£������鳓v�¡�����(sh��)���c������������(y��n)�z�Ͽp���� ߀���҂���(du��)����(y��ng)��������c(di��n)��x�ɡ���(y��ng)����협�(y��ng)���m��(y��ng)��푑�(y��ng)����(y��ng)��(du��)����(y��ng)׃����(y��ng)�����Ց�(y��ng)���x�����(f��)�sһЩ��������.���ԡ��ơ�ӯ���֮�g��Ψ�f���ָ���w��(sh��)�������.������Ի����Ҳ�ߴ���Ҳ����ָ����֮�������������ӡ��ġ���֮���Ω��Ω�������t����ҕ���һ��Ŀ��^���ڣ�����ӹ���Լ����(du��)�e�������ӡ����ġ��(du��)�e�������������(x��)䛡��ġ��T�¡���������o����ɴ��J(r��n)�飬��������¡��ɴ˿�Ҋ������(y��ng)�һ�~�����Ї�(gu��)�܌W(xu��)���y(t��ng)�д��Ё��^���磺����(y��ng)���S�ġ���(y��ng)��ͨ׃���v���ǃ�(n��i)�����ɣ�С�f�Д�(sh��)�ȳ��F(xi��n)�ġ���(y��ng)����o������v�����������г�Խ���ף����o���ԑ�(y��ng)��鹦���г��Ԉ�(zh��)���鱾��(�W��ޡ����o�����f��)����(y��ng)���䌍(sh��)��(y��ng)���ǡ��Пo��֮�����������c��֮�g���P(gu��n)ϵ�Ƿ��ﻯ����(y��ng)���䌍(sh��)Ҳ�Ǒ�(y��ng)�ˣ�����*���o��(y��ng)�����������l(xi��ng)��̎��������õ䣬��(y��ng)��߀�w�F(xi��n)�ˡ�ʥ��֮�顱����(y��ng)�����(y��ng)�ˡ���(y��ng)������(y��ng)�¡���(y��ng)������(y��ng)������(y��ng)�ģ����˽��f�������ߌ�������������������Ҫ�������y(t��ng)һ�ڡ���(y��ng)�����(sh��)����������ɡ���һ�����^��һ��(g��)�����ښvʷ��̎���~�Z�����á��������ٌ������N(y��n)���Ĺ���˼��֮�������ڟ��[���n���ĬF(xi��n)�����(hu��)����(d��ng)���h�Z�L(zh��ng)ƪ���Ҳ�ӛ���еڶ����ˡ� ��Ԓ�}�Ҵ�ס����ӑՓ�����˵ĽǶȣ����x�����̓����(y��ng)�ˡ�����С��@��Ԓ���ƺ��������⡣̓����(y��ng)��Ĵ���̎��֮����ˡ�����е������О��(zh��n)�t(��ˡ�������^��������������ʩ���ˡ�)���䌍(sh��)Ҳ��С�f�Ĕ���֮����������w���Ĕ����ˣ��ǰ����ġ����Ԟ��ǵĔ����ˣ���������(hu��)���{�Լ�����־�����^�ĺÐ�����Q�����µ�����֧��������ΑB(t��i)���О顢���\(y��n)����ָ��һЩ�������o����������r����Ҫ�������(y��ng)���֡��o���ṩ��һ��(g��)�����Ĕ����ߣ�һ��(g��)�����������ڵĔ����ߣ�һ��(g��)��(n��i)���ġ��ʴȵġ�����(du��)���������p��갷�Ĕ����ߡ����˷���oՓ�𱰡���С���L(zh��ng)�̣��ڡ���(y��ng)���֡��н����������������v���^���У������W������ƽ�ȣ����H�w�F(xi��n)�����ﰴ�Լ������ݡ��Ը��fԒ�k�£���(d��ng)ֲ�����Լ����ˑB(t��i)��ɫ�{(di��o)���S�ڴ�ǧ������Ҳ�w�F(xi��n)����������ԓռ�е�ƪ����λ�ã�����߀�����T�������(d��ng)�ֲ�ʳ�����ı��ء�����(ch��ng)�l�Ρ� ��(y��ng)����������ܵ����Ց�(y��ng)���ƴ����ˡ����(du��)��ÿһ��(g��)�ˣ�ÿһ������@��(g��)�����ˌ�(sh��)�ڷdz�����ҡ��˵����꣬�c������Ȍ�֪�R(sh��)���ӵ��ж�ƪС�f��ȣ���(y��ng)���ֵ������ˑB(t��i)���{(di��o)�@Ȼ�������������锢���ˣ���������ô�Եá����࣬��(g��)�������桢�o����֪��Ԓ�����c����������L(zh��ng)ƪС�f����ǻ����ȣ����ߵ�ע����Ҳ���و�(zh��)���ڌ��Һ�̽����(g��)��(����)�Ĵ��ڡ�ӛ��������f�^���Լ��Č����ǡ������⡱�����}�c�}�Č�(du��)Ԓ����ጷ�һ�c(di��n)�c(di��n)�Լ����Լ����������ˡ�����(d��ng)������ͬ�r(sh��)Ҳ�ǹ�������ĕr(sh��)��̓�������r(sh��)����λ��λ����(c��)�����Ա�Ӽ{��������ߣ�ጷŸ���������@һ�������w������ͻ����ȡ�����w�ķ�ʽ����(y��ng)������(d��ng)���Ї�(gu��)˼�댦(du��)���������܌W(xu��)�ͺ�F(xi��n)���܌W(xu��)֮�o���P(gu��n)ϵ����⡣̓����(y��ng)���������Ĕ��������x�����@�N���������R(sh��)�Č�(sh��)�`Ч�����������������O�����ĵ��ԡ�����(chu��ng)����@��һ��(g��)�����ġ����쑑�˵Ĕ����ߣ����^��(d��ng)���Ї�(gu��)С�fһ���t�lj�(m��ng)���¾����ش��ի@֮һ�� ����(y��ng)�أ�������е�һ��(g��)���w�����(y��ng)�����mȻ��(du��)ȫ�����P(gu��n)�oҪ��������Ʒ�в���ռ������λ�á�����˼�롢�ЌW(xu��)�����]�Й�(qu��n)���������������s�o����Ը�������ܰѿ��κ����飬�B�H�еăɴΡ�͵�顰Ҳ�DZ���(d��ng)�ġ��ûڲ��ѵġ��ڽY(ji��)��(g��u)�ϣ���ֻ��һ��(g��)��ܵĘм~��ͨ�����������������֙C(j��)���քe���A�顢���Ǻ��O������(y��ng)��(du��)����ͬ���ˡ����f�����r(sh��)�̱������c���������(li��n)��������ľ�����c�e��ՄԒ�ĕr(sh��)��(y��ng)�����Еr(sh��)��(hu��)�䮔(d��ng)��(r��n)���ͣ��Еr(sh��)���(hu��)�䮔(d��ng)����˨���Еr(sh��)���(hu��)�䮔(d��ng)����Ͳ����̵�ۣ�߀�еĕr(sh��)���(hu��)�䮔(d��ng)�l(f��)늙C(j��)�����@������ʹ�ø��N�����Եġ��Д�(sh��)�����C��Ԓ�Z���(d��ng)�ij��m(x��)�M(j��n)�С����@Ҳ���Ҍ���(y��ng)���ֶ��x�顰�����˹�֮���˹�����һ���ɡ� ���˳���Ĕ����˺͔��¹����ϵĘм~��ͨ������(r��n)���͡�����˨���l(f��)늙C(j��)����(y��ng)���֮�(d��ng)ȻҲ�Ǖ��е�һ��(g��)���ˣ�һ��(g��)��(d��ng)���ߣ�һ��(g��)��Ѫ������^���ߣ��t�֡����ݵăA �ߡ���(y��ng)������(y��ng)�¡���(y��ng)�ˡ���(y��ng)�������mȻ��(n��i)�ڷ���(y��ng)�O�Ȼ��S���`���������̲�ס���u�������I(l��ng)��(d��o)��ǰ���Z�Z������ǰ݅��ǰ�����ӷ���ڡ������T�´��e(cu��)�ČW(xu��)����ǰ�l(f��)��(g��)���s�����Լ�����һ������ԓ�̲�ԓ�̵�һ�ж����̡��ˣ��@�N�Ը�������γɵ��أ���W(xu��)���B(y��ng)����һ��(g��)���棬��(chu��ng)��ӛ���t����һ��(g��)���档��֪�R(sh��)���ӵ�һ��(g��)��ë�����dzѿ���֮�족����ˑ�(y��ng)���ֲ�һ�c(di��n)�����Kʹ���r(ji��)��С�f���_����2��(ji��)�������һ��(g��)�Ծo���}����ι�ס���^�ֲ�ʹ������������(d��o)����������ľ����������]������ӛס���������n��Ҫ���fԒ�����v����ʲô���¡����vҲ����ʲô������*ӑ����Щ�ˣ�ӑ���ľ�����ЩԒ����ˡ�����*ϲ�g��Щ�ˣ�����Ų���һ��(g��)ƨ���Đ����J��ؾ��ǂ�(g��)�����J��.......�հl(f��)ǧ�ԣ����p�Ԃ�����һ����Ď��̣�����˼�S�s׃���t�g������һ��߀�����˿֑֣��Լ����׃��һ��(g��)ɵ���ˣ��Dz�����ǰ����������V���Y�� ������һ�죬���R��߅ɢ���ĕr(sh��)�����е��X����ͻȻ��ʹ�ˡ����l(f��)�F(xi��n)���Լ��mȻ���]���_���fԒ���X�Ӆs���w����D(zhu��n)��(d��ng)�����dz������R����ı��K�����ڻ���һС�K��һС�K�ģ������S��.......�Լ�����o����ͨ���ҵ���һ��(g��)�ׅf(xi��)���k�����ҿ���һ��Ԓ�f���������ֲ��e�� �������^ʹ���ˣ��X��Ҳ�w����D(zhu��n)�����ˣ��fԒ˼���ɲ��`�� ���S��ֻ�����Լ����܉� Ҋ�����ϲ��^�����Ժ�Ď���r(sh��)�g�����(du��)�@��(g��)�F(xi��n)���M(j��n)�����L(zh��ng)�(q��)ֱ���˼����ֻ���f������ֻ�и��ܵ��Z���������ϵ�����(d��ng)���ڴ��X֮�g���룬�����܉�֪��������˼�������܉����@��Ԓ���Ǿ�Ԓ֮�g�������Z�x��߉�ϵ��P(gu��n)ϵ����߀�M(j��n)һ���l(f��)�F(xi��n)���܇����ˣ���Щԭ���Ѯ�(d��ng)���ɴ��^���ˣ��������J(r��n)�������H���ԣ�������˼����ֻ�����Լ�֪������һ��Ҳ�]�����f�� �ڡ��Լ����Լ����塱����������(y��ng)���W(xu��)��(hu��)���c�����ƽ��̎�Ī�(d��)�ط�ʽ���g�ࡣӛ���е��ǶΡ����衱��ʹ��(y��ng)�����������赸��֮�g���g�ࣺ����߀ӭ���ܡ�ӭ֮�g�γ������صď������@�N����������(y��ng)�и����w���_�е��������������\��(sh��)�c���e֮�g���Ƿ�߀����һ��(g��)�~�����������^�c��������֮�g���Л]����һ�N��B(t��i)�����������c��������֮�g����(hu��)��A���e�ӵ�˼�S����**�˷Q���ڶ��˷Q�������˷Q֮�g���Ƿ�߀����������˼�ĊW���֮�g�����@��(g��)ͬ�r(sh��)�_�C�˴���֮�H���c���x�ġ�֮�g������ʾ��ij�N�Ǿ��x�ľ��x�У��������c�������ߣ���(y��ng)���ֺ��Լ�������?x��)������Ў���ͬ�¡��ϼ?j��)�¼�(j��)����Ůĸ�ӡ��������ˣ��佻���P(gu��n)ϵ���ٶ���(hu��)���@�N�殐���g���ԡ��@�N���g���ԡ����鲼�ڔ�����ÿһ̎�A�ӣ�ʹ����(y��ng)���֡��x�������ƺ�ÿ��(g��)�ֲ�����̤��(sh��)�ġ�����(zh��n)�ģ������w�Ѕs�ǻ�㱵ġ����ɵġ����ϲ�g����(gu��)���Ҽӿ������ǂ�(g��)���ܣ������á��g�ࡱ��������ÓQ�ӿ���Ó��(ji��)�������磬�ѡ������ˡ�Ī����׃�ɡ��낀(g��)�����ˡ���(y��ng)���֣��t��ζ���L(zh��ng)�����M�������ԣ�һ������I�������t�lj�(m��ng)���Ļ��Ƹ��c�����������x�Ļ��Q�У��^(q��)�eǡ����һ��(g��)���顱�֡�һ����г̝�(j��)���������ԣ�һ��(g��)��ҿ��Թ�(ji��)���������������ܹ��顢�^�飬�����ܟo�顣 ���҂��đ�(y��ng)���֡���С�f�ﷴ��(f��)���F(xi��n)���@һ�Q�^���w�F(xi��n)���@�N���H�������x���g��������Ҳ��ʾ��һ�N����Ƕ��ʽ�Ĕ���ҕ�ǣ��������[�������ﱳ���[�������[���ڔ����˱���߀��һ��(g��)�^���ߣ��t�[�����[�����ߵı����@��(g��)�^������ζ�����ߵ�Ŀ�⣿߀���ĵ�����ǰ�ᵽ���ǂ�(g��)��ֆ��~Thirdxelf��(��������)��������һ��(g��)Ī���ġ������ڿ����ֻ���һ��(g��)�����صġ��ҡ��ڿ����䌍(sh��)������Ҫ����Ҫ�����O(sh��)�����@һҕ�c(di��n)���ҕ�c(di��n)���҂��͟o�����ԑ٣��������ˡ� �e�^������������֪���غڡ�����(y��ng)���֡��Ĕ����ˣ���(d��ng)��һ��(g��)����η��֪�M(j��n)�ˡ������x�Ĕ����ˡ�

��(y��ng)����(ȫ2��(c��)) ��(n��i)�ݺ�(ji��n)��

һ������(y��ng)���֡��������������ʮ���ꡣ������b��(j��ng)ʷ�Ӽ��Ĕ�����ʽ��ӛ��������ɫɫ�Į�(d��ng)���ˣ�������֪�R(sh��)�ߵ���Մ���eֹ�������ˣ��҂��ĸ��ֺͽ��ã����������\(y��n)�����@�����˹���(y��ng)���ֵ�������ʬF(xi��n)����(y��ng)��������Ҳ�ɴ˷e������ô��Ļ҉m��â����ô���ʧ����ϣ����������ƪ�Xȡ��Ķ����������(bi��o)�}��������h����ٝ���S������ޣ�����������չ�_����ƪ��֮�g�ֻ���B�����౻���½M�ϣ��a(ch��n)�������Ӷ��ӻ�����ʽ�c���x����ֲ���ڂ��y(t��ng)����(sh��)�F(xi��n)�ąs���µ�Ԋ�W(xu��)����(g��u)������(y��ng)���֡��ij��F(xi��n)����(bi��o)־��һ������֪�R(sh��)���w�c���g(sh��)�ֶεij�Խ���������(d��ng)�ˌ�(du��)�vʷ��֪�R(sh��)�ĺ���������֮�������䌍(sh��)��ÿ��(g��)���h(hu��n)��(ji��)��������ô������֪�R(sh��)����Մ����(x��)��(ji��)��������һ��(g��)����׃�õĕr(sh��)�������������y�����ѡ�С�f*�K��(g��u)����һ����嫵ĕr(sh��)���LjD������֮�г������У��ǝh�N����������҂�ÿ��(g��)�ˣ�����(hu��)�ڱ����аl(f��)�F(xi��n)�Լ����µ��^������ķ�ʽ���µ��ČW(xu��)����(g��u)��ʽ���µ��ČW(xu��)���£��ɴ��Q������(du��)�ڝh�Z�L(zh��ng)ƪС�fˇ�g(sh��)���ԣ�����(y��ng)���֡��ѽ�(j��ng)��ȻŲ��(d��ng)���Ї�(gu��)��(d��ng)���ČW(xu��)�؈D������(bi��o)��

��(y��ng)����(ȫ2��(c��)) Ŀ�

��(y��ng)����(ȫ2��(c��)) ���ߺ�(ji��n)��

��� �Ї�(gu��)���h�ČW(xu��)֮������Ҫ�Ĵ�������֮һ��1966 �����ں��ϝ�(j��)Դ��1987 �ꮅ�I(y��)���A�|������W(xu��)�������Ї�(gu��)�F(xi��n)���ČW(xu��)�^���^�L(zh��ng)���F(xi��n)�鱱����W(xu��)�ČW(xu��)�v��(x��)�����ڡ� �����L(zh��ng)ƪС�f����ǻ����ʯ����ϽY(ji��)���ҡ�����(y��ng)���֡��������С������Ʒϵ�С�(�˾�)������ǻ��2003 �����������é���ČW(xu��)��(ji��ng)��2010 �걻�u(p��ng)�顰�r(sh��)���ČW(xu��)��ʮ�ꡱ(1979��2009)�Ї�(gu��)ʮ���L(zh��ng)ƪС�f������(y��ng)���֡��@�������o(j��)��ʮ���L(zh��ng)ƪС�f 20 �������Ҫ�(ji��ng)���x�ߪ�(ji��ng)����ʮ��é���ČW(xu��)��(ji��ng)����Ҫ��Ʒ���g��Ӣ�Z�����Z�����Z��������Z���ݿ��Z���n�Z���ں�����档

- >

���wǧ����

- >

�ؑ��۬��z

- >

ʷ�W(xu��)�u(p��ng)Փ

- >

���������~����Փ/���С��

- >

���ČW(xu��)���ɾ���--��Ѹ�c���m/�t�T�W(xu��)�g(sh��)����(�t�T�W(xu��)�g(sh��)����)

- >

�����������

- >

��(j��ng)�䳣Մ

- >

����c�ƴ��Ļ�