-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

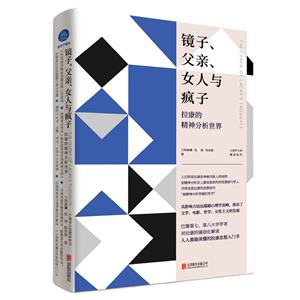

鏡子、父親、女人與瘋子 拉康的精神分析世界 版權信息

- ISBN:9787559665447

- 條形碼:9787559665447 ; 978-7-5596-6544-7

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

鏡子、父親、女人與瘋子 拉康的精神分析世界 本書特色

適讀人群 :對心理學感興趣、希望通過一系列大師名作的導讀本,對心理學各個流派的主要觀點實現全貌式了解的入門的讀者;對拉康感興趣的讀者;對女性主義、自我發展、欲望與關系、瘋子與天才之間的界限等書內涉及的話題感興趣的讀者★ 名家作品: 國內心理學知名學者張濤領銜,三位作者均為拉康派分析師,來自法國*負盛名的哲學/心理學學府“巴黎第七、第八大學”,具有非常扎實的學術功底、實戰的心理咨詢經驗,并具備大眾化解讀+精彩論述的寫作能力,為“國內能夠解讀拉康的*佳作者人選”; ★ 通俗易懂,占據市場空白: **本中文語境下對拉康思想體系的通俗化解讀,關鍵概念拆解+大量心理學、文學/影視作品故事,適合心理學入門讀者; ★ 緊跟社會思潮,貼近大眾痛點: 始于對拉康思想體系關鍵點的解讀,終于對女性主義思潮的發展,對日常生活的思考,啟發讀者重新理解自我、欲望、女性與男性的區別、瘋子與正常人之間的界限等大眾感興趣的話題;

鏡子、父親、女人與瘋子 拉康的精神分析世界 內容簡介

如今我們很難想象,當年拉康教學現場的盛況:你必須提前幾個小時到那里,否則就根本找不到座位。演講廳很快爆滿。精神分析家、未來的教授、演員、作家……他們起初只是好奇,但很快被征服了。地面上布滿了卡式錄音機的電線,人們開心地被纏著腳……

在1966年的法國,拉康已是頗負盛名的精神分析家與哲學家,他被奉為結構主義四巨頭之一,與米歇爾·福柯齊名。他的思想波及深遠,不僅啟蒙了雅克·阿蘭米勒、齊澤克在內的數代分析家與學者,還廣泛地影響了文學、電影、性別理論等領域。

在拉康的課堂上,他不會用“陰莖嫉羨”來形容女性學員的野心和抱負,也從不認為成為母親是每個女人命定的安排。他認為精神分析的重點在于讓一位女性明確自己的欲望,從而在是否生育這一問題上獲得選擇的自由。他教人們直視欲望。他說欲望是請求減去需要的剩余。要忍受關系中另一方的不滿足。因為當需求被無條件滿足時,欲望便被殺死了,而不再有任何欲望的空間,終將導致一段關系的艱難。

他觀察到幼年時的照料者如鏡子一般映射出我們的自我形象,照料者的混亂與愛的匱乏,會導致一個人在自我認知上的紊亂和自我發展的困難。

鏡子、父親、女人、瘋子這四個關鍵詞,分別對應了拉康的想象界、符號界、實在界,以及他晚年對癥狀的重新理解。作者拆解了拉康龐大復雜的思想體系,以通俗化的解讀,借拉康之口回答了自我、欲望、女性、瘋子與正常人之間的界限等大眾感興趣的話題。

閃亮其間的觀點,讓讀者領略到這位教學領先于時代的心理學家,其思想經久不衰的魅力。正如分析家艾斯黛拉·索拉諾回憶起她當年不遠萬里來到巴黎與拉康會見的情景:他已經是一個老人了,不知道會活多久,雖然我知道不該當著他的面這么說,但重點是我和他說,他的作品將是不朽的。

鏡子、父親、女人與瘋子 拉康的精神分析世界 目錄

導 言 / 001

四個圓環 / 003

三條岔路 / 010

十個詞的小詞典 / 017

**章 異化的鏡子 / 029

自戀與鏡像 / 031

兩種鏡子 / 049

破碎的鏡像 / 066

鏡像的愛與侵凌 / 083

鏡像的誤認 / 101

第二章 法則的父親 / 115

弒父的神話 / 118

除權的父名 / 126

強迫的邏輯 / 136

滑動的能指 / 143

發瘋的機器 / 148

第三章 痛快的女人 / 151

真正的女人 / 155

女人和母親 / 161

“不可阻擋”的女人 / 174

實在的女人 / 183

沒有身體的女人 / 203

另一個女人和男“工具人” / 213

第四章 正常的瘋子 / 227

三界的拓撲 / 230

圣狀的邏輯 / 236

瘋狂的書寫 / 243

庸俗的愛情 / 252

結論的時刻 / 262

鏡子、父親、女人與瘋子 拉康的精神分析世界 節選

女人和母親 從理論上說,女性不是母親,意味著這兩個詞被截然區分開來。 精神分析理論往往會傾向考慮母親的角色,這一點尤其以梅蘭妮·克萊因(Melaine Klein)開創的客體關系學派*為著名,代表就是克萊因提出的兩種位態——意味著嬰兒感受到的和母親之間的兩種關系模式。這一理論雖然可以說填補了弗洛伊德對于早期母子關系這一領域研究的空白,但是我們要注意到,弗洛伊德并非不注重母親對于孩子的影響,以及這種關系中出現的問題可能招致的神經癥后果。 精神分析作為一種實踐,它的理論也是基于臨床實踐而來的提煉和假設,而在臨床中,*容易成為分析素材的就是來訪者和母親的關系。比如我們會看到,弗洛伊德的個案中,小漢斯對馬的恐懼源于父親在母子關系中的缺席——他沒有發揮一個禁止性的角色。例如母親甚至有辦法在小漢斯面前換內褲,這導致小漢斯需要通過建立對馬的恐懼,以便為自己的焦慮豎立一個邊界,因為缺少這個邊界的話,他會焦慮不知道被帶向何方。這里,拉康會把母親的角色設想為是吞噬性的,孩子則會盡一切可能滿足母親的欲望,但這種嘗試注定是失敗的,因為他只是一個孩子,不可能滿足母親對男人的期望。正常情況下,父親應當在這個時候介入,或者母親自己為孩子施加這個原則,禁止他將母親作為欲望的對象。但這個個案中,由于父親沒有發揮應有的角色——小漢斯甚至時常呼喚他的怒火,但是父親太過軟弱——導致孩子直面自身無能的事實。他被母親的欲望折射出的巨大空洞所籠罩,由此引發的焦慮導致他只有借助對馬的恐懼,才能在一定程度上安放。 而在女性的臨床案例中,在和父親的關系背后,往往是來訪者和母親的關系構成了其精神病理學的更重要因素。對此,我們滿足于只提出一個在經驗中并不罕見的現象,也就是女性對于自身女性身份的構建,是很難通過來自母親的傳遞來完成的。換句話說,如果說父親可以經常為男孩子豎立一個男子氣概的榜樣的話,女孩子從母親那里獲得一種女性價值的傳遞,則往往困難得多,*常見的情況就是她不愿意重復過母親的生活,甚至選擇某條不同的道路以便逃離母親——這里我們可以聯想到火遍全球的小說《我的天才女友》中的萊農,她說到,她認同小伙伴莉拉,就是為了逃離母親。 這種父親和母親的傳遞的差別,我們也可以從剛才提到的性化公式的邏輯來理解。在現實經驗中,父親之所以經常可以成為男孩的榜樣,是因為所有男性都服從閹割的邏輯,換言之,在男性這一邊存在某種普遍的價值,也就是陽具的價值。翻譯成現實生活的語言就是,男性都追求更高、更快、更強、更有力量、更加偉大。所有的男人通過原父——也就是神話中享有所有女人的男人,或者說是上帝——這一唯一的例外,確立自己的位置。男人和原父的關系,可以用數學家弗雷格(Friedrich Frege)的《算術基礎》(The Foundations of Arithmetic) 中從0和1的關系做類比。當時,他在探究自然數序列的邏輯基礎。他論證到,正是因為有0,人們才可以從1數到2,從2數到3,并一直數下去,或者說,所有從1到2以及之后的序列,都來源于從0到1的過程,這個過程是開創性的。在精神分析中,我們可以說所有的男人都是1,而這個原父是0,他具有一個截然不同的地位。代入到具體的事例中,我們可以看古代皇帝的世系——所有皇帝都是某個自然數,比如秦始皇、秦二世,但是所有皇帝的權力并不是因為他們是上一位皇帝的兒子,而是來自“天”,是“天”開創了這一世系,所以有所謂“天子”和“君權神授”的說法。這里的“天”發揮的作用就是0,它開創了從1到某一個數字的序列。這里的重點不在于這一過程的真實性,比如到底“天”存不存在,而在于人們需要通過這樣一個觀念來確立統治的合法性,無論東西方,都是如此。 但是在女性這一邊,沒有這樣一個例外的“天”或者“上帝”存在,每個女人都是完全不同的,不存在一個可以代表所有女人的女人。她們并不完全服從陽具的邏輯,代入我們剛才的例子中,女性并不總是追求更高、更快、更強,她可以追求讓自己變得更有力量,也可以追求讓自己變得更加脆弱——可能只是因為她在無意識中知道脆弱對于男人的致命誘惑。所以作為母親,她無法為女兒傳遞一些“具有普世價值”的有關女人的觀念,因為根本不存在這樣一種普世的價值來告訴女人該如何生活。事實上,母親和女兒反而容易形成一種互相競爭的關系——母親嫉妒女兒身上展現的女性價值。所以,拉康選取ravage(蹂躪)這個詞以概括母女關系。對于這種關系的展現,有興趣的讀者可以觀看英格瑪·伯格曼的電影《秋日奏鳴曲》(Höstsonaten)。 基于臨床實踐的精神分析,使得它的理論可以對母親和父親的角色有一個明確的定位。雖然不同分析家對母子關系的論述并不相同,但是這并不妨礙我們可以在某一框架下對它有一個清晰的認識。我們可以站在弗洛伊德的視角,強調俄狄浦斯情結對幼兒精神發展的重要性——男孩對母親的欲望以及接下來他遭受到的來自父親的禁止,對他未來愛情生活的影響。我們也可以強調克萊因對早期母子關系的重視,看待他是否得以將好客體和壞客體整合到一個人身上,而不再處于非此即彼的分裂位態。通過臨床得來的經驗,有時精神分析的理論甚至會告訴我們母親應當扮演的角色,比如溫尼科特所謂“足夠好的母親”(The good-enough mother)——她并不是完美的母親,但是她知道以穩定的方式回應幼兒的需要,既不過多也不過少。 但是回答了母親是什么,并不能夠讓精神分析理論對女人或者說女性特質(或者翻譯為女性性,féminité)有一個清晰的認識。雖然精神分析的創立始于弗洛伊德對癔癥女性的傾聽,也就是著名的安娜·歐(Anna O.)個案,但是對癔癥女性的認識,并不足以使得弗洛伊德跳出其所屬時代的父權制框架,將女性從和母親的關系、和男人的關系中“解脫”出來。他只能通過迂回的方式考慮女性特質的問題:或者是女性特質和男子氣概(masculinité)組成一個對稱的對子,一邊是被動,一邊是主動;或者是母性在女性生活中的浮現,也就是女性發展的目標在于成為母親。這一局限使得弗洛伊德*終向瑪麗??波拿巴坦誠自己不知道“女人到底欲望什么”,而這個欲望之謎,也因此成為精神分析的“黑暗大陸”(continent noir)。 到此,我們可以開始感受到拉康將女人和母親區分開來,在理論上具有的重大意義。換言之,精神分析通過臨床實踐,讓我們對母親的角色有了明確、具體的認識,但是與弗洛伊德時代臨床上*常見的女性——也就是癔癥結構的主體——的工作,雖然可以豐富我們關于女性的知識,但是無法通向一種對女性的更直接的把握。這一點導致弗洛伊德及其一些后繼者對女性和母親的混淆,他們將成為母親視為女性正常發展的必經出路。因此有些分析家,比如海倫妮·多伊奇,會強調女性的犧牲精神,主張女性應當放棄個人事業上的野心,以便全力支持她所愛的人。對此,拉康派當代著名分析家柯萊特·索萊爾不無諷刺地說道:“海倫妮·多伊奇帶著一種贊許的語氣描述了這樣一種類型的自我犧牲,雖然她自己遠非這樣一種類型的代表,但是她在那里認出了真正的女性特質。” 當然,我們已經說過,將女性和母親區分開來并不意味著女性不應當成為母親,只是女性和母親背后的邏輯并不相同。這一區分的重要意義在于我們不能通過母親來定義女性,認為所有女性就應當成為母親,或者試圖通過母親來代表女性。我們可以說,女性不同于母親,甚至兩者之間沒有必然的連續性。這也意味著在我們考慮母親的時候,我們同時也要考慮到她是一個女性這一事實,而這一點尤其容易被男性忽略。 拉康的女婿及繼承人阿蘭??米勒在20世紀90年代的教學中,曾經就母親和女人的角色做出過這樣一個區分,他說道:“如果我們想要將母親和女人區分開來的話,我們會說,母親是請求的大他者,女人是欲望的大他者——這個大他者,我們不向她請求任何東西……但是她是我們審查的大他者,我們使之沉默的大他者。” 我們先簡要地回顧一下大他者(Autre)、請求(demande)和欲望(désir)這三個概念。 請求是與語言相關的,所有人類的需要(besoin)都要通過變成請求這樣一種方式表達出來,才能讓別人聽到。對于幼兒來說,他所請求的對象就是母親,母親在他剛出生的時候,不只是他認識的一個對象,而且可以說是他的全部世界。當然,這個時候幼兒無法說話,母親通過猜測判斷他的需要,并把這種需要翻譯成語言。逐漸地,幼兒可以通過語言去表達他的需要,比如他想吃什么或者他要上廁所。 說母親作為他的大他者,不等于說母親就是他的全部世界,而是作為他的請求所求助的對象,我們在這里可以簡單理解為幼兒的世界都是圍繞著母親轉的。這里有個有趣的地方,也就是關于請求的辯證法。拉康區分了兩個時刻——它們在現實生活中不一定能夠被嚴格區分,但是這兩個時刻在邏輯層面是不同的。在**個時刻,幼兒會發現母親并不總是能夠滿足他的需要,母親經常不在他身邊,由此他開始明白母親有時候是在的,有時候是不在的。弗洛伊德的小外孫在這個時刻會拿一個纏線板,把它扔出去再收回來,同時發出某個音節,也就是著名的fort-da游戲。在這個時刻,他所做的就是試圖符號化母親的在場和不在場,他通過這樣一種游戲試圖讓自己接受母親有時候不在場這個事實。 在第二個時刻,幼兒會發現,即使他可以通過呼喚讓母親到來,但是他是否能夠得到滿足,依然取決于母親的意愿,因為母親會拒絕滿足他,比如出于他的健康考慮。母親可以拒絕他的這個事實讓母親的身份發生了轉變,原本母親以在場和不在場交替的形式出現,被幼兒化約為可以扔出去、拉回來的纏線板,但是因為母親可以拒絕她,母親成為具有某種絕對意味的角色。拉康會說,這個時候母親成為實在的,在這里指的是無法被幼兒通過語言所掌握。 隨著母親的這個地位發生改變,她給出的東西的意義也變了。原來給他吃的糖果現在不再只是意味著糖果,而是成為來自母親的禮物,因為它代表了母親對他的愛。他向母親請求吃的某個東西也不再只是這個東西本身,而成為對母親的愛的請求。戀愛生活的經驗可以幫助我們很容易理解這一點:當女方向男方請求某個東西的時候(反過來也是如此),重點不在于這個東西本身,而在于這個東西作為一種愛的證據,表明了女方在乎他的這個事實。所以拉康會說,所有的請求都是愛的請求,因此母親是*出色的請求的大他者。我們依賴她,向她提出請求來獲得滿足。米勒說道:“請求的大他者意味著一種力量……母親是擁有某物的大他者,意味著財富、豐饒。” 欲望則是不同的東西。欲望被定義為請求減去需要的剩余。當我們通過語言以請求的形式表達我們的需要時,語言是無法完全表達我們的需要的,這里留有一個剩余,這個剩余就是欲望。 我們可以通過兩個例子來把握這個剩余所包含的威力。設想這樣一個母親:她會盡可能地滿足孩子提出的任何請求,無論這個請求是否合乎邏輯,比如給孩子帶去任何他想吃的東西,不放過任何表達對孩子的愛的機會,那么這個孩子會出現怎樣的狀況呢?他肯定是會做噩夢的,因為他不再有任何欲望的空間,任何欲望在誕生的那一刻,就已經被母親的愛堵死了。同樣,一個盡可能滿足任何女方要求的男同胞,往往不會獲得一個順遂的結果。因為當他無條件滿足女方的要求時,欲望在這個過程中被殺死了。女方會覺得她想要某一個東西,但是并不真的是這樣一個東西,所以當男方真的把這個東西呈現在她面前的時候,想要這個東西的張力就失去了。這里,精神分析的經驗帶來的教誨不是告訴我們要拒絕我們所愛的人,而是我們要能夠忍受對方不滿足的張力,或者說對方欲望的存在。 如果說女性是欲望的大他者的話,欲望的這種結構就意味著女性有一些無法抵達的地方——至少對男性來說是這樣的,可能對女性來說也是如此——她的欲望對自身同樣構成一個謎題。欲望作為發出的請求的剩余,本身就意味著它在結構上是無法完全被滿足的。我們在得到追尋的對象之后,總是或多或少有一種并非如此的感覺,因此它總是會轉向另一個對象,繼續這樣一種追求的過程。 這樣,一種無法抵達的女性也可以從另一個角度去理解。男性在女性身上追逐的并非這個女性本身,而是某個部分對象——她的一頭長發、她的乳房、她的某種笑容或者甚至是弗洛伊德的個案中的她的鼻子上的亮光(glanz auf der nase)。在這些引起人們幻想的部分對象的背后——也就是拉康稱為對象a(objet a)的背后,是人們在無意識層面一無所知的女性,我們不知道她是什么,我們只能經由這些對象建構起我們的幻想,卻經常驚訝于她們的不同尋常和出人意表。我們渴望她們的垂青,卻又對她們真正的欲望和幻想感到迷惑和恐懼。 同樣,我們可以想見,這樣一種欲望的張力的維持并不總是令人愉悅的,這與對她們的未知一道,可以解釋人類歷史上對女性的壓迫、剝削,對其三從四德的要求,對其規訓的歷史。換言之,人們總是想將其束縛在某個框架之中,以某種理性的名義。人們往往對母親有著極高的贊美,因為她可以給予我們所請求的營養,那是包裹著愛的禮物,但人們卻詆毀和指責女人,說她們任性,批評她們淫蕩,因為她是欲望卻終究無法得到的對象。但是如果說女人涉及的是欲望層面的問題,在男人眼里她作為被欲望的對象,反過來,她關注自己具有的被欲望的價值。那么在和男人的關系之外,她自身究竟具有什么樣的特征呢?

鏡子、父親、女人與瘋子 拉康的精神分析世界 作者簡介

王潤晨曦 精神分析行知學派(EPS)成員,拉康派個人執業分析家,巴黎西岱大學(原巴黎第七大學)精神分析與精神病理學博士。參與編寫《生就言在:弗朗索瓦茲·多爾多精神分析思想導論》,譯有《拉康》《白熊實驗》等多部作品。 張濤 拉康派個人執業分析家,于拉康曾任教的巴黎第八大學取得精神分析碩士及博士學位。現為成都精神分析中心精神分析家,四川心理咨詢師協會精神分析專委會委員,精神分析行知學派(EPS)理事,公眾號“無意識研究”主理人。曾參與寫作巴黎第七、第八大學教授的精神分析著作《雙語使用者的臨床與喜劇》《在21世紀閱讀拉康》。代表譯作有榮格的《紅書》、潘科夫的《精神病動力結構化治療》。 陳勁驍 巴黎西岱大學(原巴黎第七大學)精神分析與精神病理學博士。現為南京曉莊學院心理健康研究院講師,中國精神分析專委會拉康教學組成員,精神分析行知學派(EPS)教學組成員,公眾號“對話精神分析”“癔托邦”主理人。 留法期間,曾為法國醫學與社會心理中心、(CPMS)、法國心理教學醫療中心、(CMPP)實習醫師。代表作有《精神病的模糊性》(L'ambiguite de la Psychose,2022年于法國出版)《生就言在:弗朗索瓦茲·多爾多精神分析思想導論》。另有多篇論文被重點課題攻關項目“中文社會科學引文索引”(CSSCI)收錄。

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

我與地壇

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

月亮虎

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

二體千字文

- >

中國歷史的瞬間