-

>

妙相梵容

-

>

基立爾蒙文:蒙文

-

>

我的石頭記

-

>

心靈元氣社

-

>

女性生存戰爭

-

>

縣中的孩子 中國縣域教育生態

-

>

(精)人類的明天(八品)

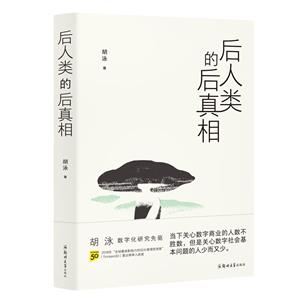

后人類的后真相 版權信息

- ISBN:9787564587062

- 條形碼:9787564587062 ; 978-7-5645-8706-2

- 裝幀:一般純質紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

后人類的后真相 本書特色

◎ 我們如何成為后人類?我們的未來由技術決定嗎? ◎ 我們如何在時代的夾縫中生存?我們如何在賽博空間“發現自我”? ◎ 大眾文化是洪水猛獸嗎,又該如何與孩子談論網絡游戲? ◎ 互聯網如何從“賽博空間”變成“敞視監獄”? ◎ 我們為何愿意相信謠言?互聯網是性別中立的嗎?互聯網內容將走向何方? ◎ 剖析中國網絡空間的發展,解讀人與智能技術的交織,思考人類數字化生存狀況。 ◎ 我們需要以非常不同的方式生活,而這需要非常不同的思考。也許像啟蒙運動一樣,我們所需要的是心靈的另一次革命,也即人類意識的范式轉變。

后人類的后真相 內容簡介

從不可持續的社會安排到速度加快的風險積累,再到生物、認知和信息技術的革命性突破,可以清楚地看出,現代性中的人類境況即將發生重大變化。“后人類主義”和“超人類主義”也許是這條路上*突出的兩個分支,前者意味著人本主義主題的死亡,而后者試圖無限期地放大人類的存在。 與此同時,隨著事實的土崩瓦解,人類還面臨后真相時代的考驗:真相被賦予“次要”的重要性,貶值成為一種毫無價值的殘幣。我們應該將當下的認知困境視為知識民主化痛苦進程的必然部分,并且相信,既然神殿的祭司們不再控制我們對知識的汲取,我們將比以往更加需要那些批判性思考的技能。

后人類的后真相 目錄

上篇 后人類

界限的悖論

我們都是越界人,活在時代更替的夾縫中。暈眩,是在夾縫中生存的基本感受。

界限的消失:活在時代的夾縫里 / 4

解讀互聯網時代的悖論 / 31

變化速度比變化方向更重要——紀念阿爾文·托夫勒 / 48

生活抵觸隨機運動嗎?——《爆發:大數據時代預見未來的新思維》推薦序 / 56

漫說“黑天鵝”——《黑天鵝:如何應對不可預知的未來》推薦序 / 60

“人類世”的開端不能成為地球的終結——《倒計時:對地球未來的終極期待》譯者序 / 63

自我的發現

互聯網是一間認同實驗室,可以培育和提煉一種同時行動的能力,一種經常發展多重性的平行身份的藝術。

幸福在哪里?——兼懷約翰·肯尼思·加爾布雷思 / 68

網絡個體化,個體網絡化 / 81

在不安全的世界里,你的焦慮不足慮 / 85

過度私人化導致孤獨 / 92

孤獨的人都是不會獨處的人 / 96

網上的自我發現之旅 / 101

數據化的人

“不論iPhone因為什么而震動,都不如此刻你的眼神交流更有價值。”寧愿選擇人的怪癖,而不要數字化的完美。

“網紅”的興起及走向 / 122

“文化針灸”模式的粉絲行動主義 / 132

不論手機為何而響 / 140

由“全民狂拍”開啟的數據革命 / 145

自動化到來后,新聞人的價值何在? / 152

后人類境況

我們需要以非常不同的方式生活,而這需要非常不同的思考。也許像啟蒙運動一樣,我們所需要的是心靈的另一次革命,也即人類意識的范式轉變。

承認并慶祝人的境況——《數字化生存》中文版問世20年譯者感言 / 160

舊制度與數字大革命——《公地》文叢總序 / 174

在互聯網時代如何思想——在2017互聯網思想者大會上的開場演講 / 181

呼喚啟蒙2.0:人類意識的范式轉變與革命 / 190

下篇 后真相

矛盾的海洋

人們往往從同一來源獲得救贖或陷入沉淪。重要的是批判性地看待互聯網從烏托邦到反烏托邦的變化:過去的技術樂觀主義是否有道理,而目前的技術恐懼癥是否有理由?

作為隱喻的互聯網——從賽博空間到敞視監獄 / 206

未來是濕的——《未來是濕的:無組織的組織力量》譯者感言 / 237

認知盈余作為一種可能——《認知盈余》譯者序 / 255

世界如此多姿多彩——《萬物皆無序:新數字秩序的革命》導讀 / 264

互聯網是一片矛盾的海洋 / 275

賽博風潮

即使觀察到賽博空間的流行對人的現實損害,我們也應該防止簡單的“妖魔化”,更多注重現象背后社會和教育的整體語境,正是這種語境界定了如此之多的當代生活。

娛樂經濟正當道 / 280

大眾文化并非洪水猛獸——《壞事變好事:大眾文化讓我們變得更聰明》導讀 / 283

如何與孩子談論網絡游戲? / 291

切勿同青少年的生活方式作戰 / 296

認知困境

我們應該將當下的認知困境視為知識民主化痛苦進程的必然部分,并且相信,既然神殿的祭司們不再控制我們對知識的汲取,我們將比以往更加需要那些批判性思考的技能。

我們為什么愿意相信謠言 / 302

網絡主權的誕生、發展及辨析 / 308

互聯網并不是性別中立的——論網絡公共空間的性別倫理 / 321

我們需要什么樣的網絡意見領袖? / 334

回聲室效應:真相還是神話? / 346

反思和選擇

技術不會決定我們的未來。我們如何部署和使用技術,才會決定我們的未來。

互聯網內容走向何方?——從UGC、PGC到業余的專業化 / 358

知乎:中國網絡公共領域的理性試驗田 / 366

分裂的微信:產品哲學向左,十億用戶向右 / 378

我們緣何進入由平臺控制的世界? / 388

后真相與政治的未來 / 413

后人類的后真相 節選

從敞視監獄到全視監獄:流動監視流布四方 說到隱私與監控,我們還需要回到遙遠的過去。在1785年,有人預見性地提出了互聯網日后離不開的一個恐怖隱喻,叫作“敞視監獄”(panopticon,亦稱圓形監獄)。這是英國著名社會改革家、哲學家邊沁(Jeremy Bentham)設計的一種新型監獄。這種監獄的中心是高聳的瞭望塔,周圍環形地布置著單人牢房,這樣一種設置使中間塔內的監視者得以監督眾多犯人。這些犯人被切斷了同其鄰人的橫向聯系,而且,因為犯人從來看不到監視者,只是感受到監視者存在的可能性,所以每個人在監獄里生活的時候,根本不需要外在監督,他們會自我監督。這個敞視監獄的隱喻后來被福柯(Michel Foucault)所襲用,以說明規訓社會想要制服其公民的傾向。他描述了敞視監獄的囚犯是處于不對稱監視的接收端:“他被看到了,但他沒有看到;他是信息的對象,而不是交流的主體。”他預測說,這種無所不在、無法辨別的監視會成為現代的一大特征。今天所有擔心互聯網隱私喪失、安全喪失、國家變成監控機器的人都頻繁使用這個詞。經常同這個詞一起連用的警告是:“老大哥在看著你。” 社會學家托馬斯·麥謝森(Thomas Mathiesen)認為福柯僅僅關注了少數觀看多數(the few watch the many)的模式,而大眾媒體,特別是電視,作為一種權力技術,構成了多數觀看少數(the many watch the few)的模式。雖然觀看者彼此距離遙遠,但觀看的動作本身把全世界的觀眾帶進同一個電子空間,只有少數人才能成為被觀看者,大多數人都是觀眾,而被觀看的少數人成了多數人景仰與效仿的榜樣。為此,他提出了“單視監獄”(Synopticon)的概念。 杰弗里·羅森(Jeffrey Rosen)進一步發揮了兩個人的概念,提出“全視監獄”(Omnipticon),即多數觀看多數(the many watch the many),毫無疑問這構成了互聯網時代的權力技術。生活在全視監獄之中,我們從來不知道在任意時間內我們看到誰,誰在觀看我們,個人不得不擔心自己在公開和私下場合表現的一致性。 邊沁原本設想的原則是中央檢查,并不需要一個圓形的建筑物來完成這件事。從一個中心位置監控電子通信,也構成了全景敞視。在許多方面,圓形監獄的中心瞭望塔是固定在我們建筑物上的攝像機的先驅。敞視監獄和閉路電視監控系統(CCTV)之間的相似之處可能顯而易見,但是當我們進入數字監控和數據捕獲的世界時會發生什么?我們在智能手機的屏幕上劃來劃去的時候,仍然是“信息的對象”嗎? 全視監獄與敞視監獄有兩點關鍵的不同。**,在全視監獄中,公民往往對自己正在被監視缺乏很強的意識。在敞視建筑中,居住者不斷意識到被監視的威脅,但我們在互聯網上遭遇的監視卻是無形的;沒有隱約可見的塔,沒有在你每次輸入網址或是滑動手機時緊盯著你的鏡頭。 考慮一下邊沁敞視思想的真正核心:有些活動在受到監視的情況下可以更好地進行,這是因為,被監視者因為害怕懲罰而進行自我管制。當我們開始思考當代類型的可見性(實際上是數字化和數據驅動的)是否與中心塔的概念類似時,敞視監獄作為一個隱喻的相關性就開始萎縮了。例如,這種類型的可見性是否同樣不對稱?它是否被用于同樣的活動?我們不知道自己被監視的事實,是否意味著我們正在被正常化,就像敞視監獄原本就是為了糾正行為一樣? 第二,全視監獄的監視發生在個人之間,而不僅僅是在組織實體和個人之間(例如政府監視公民或企業監視消費者)。它是一個“許多人監視許多人”的場景,需要我們對監視予以重新認識。看待監視的傳統觀點偏向于描述有權勢的人如何監視和控制大眾,而很少注意到數字連接的大眾如何越來越多地互相監視。今天的權力模式與其說是脅迫,不如說是誘惑。在此情況下,一種前所未有的監視文化正在出現。 社會學家齊格蒙特·鮑曼(Zygmunt Bauman)首先將流動性的概念作為現代性的一個核心方面加以言說,他認為堅實、沉重的結構世界正在變化為無限的流動,形式多樣,敏捷輕靈,因此,也更難把握和理解。此后,鮑曼將這一理論應用于許多領域,包括愛情、生活、恐懼、時間等。在他和大衛·里昂(David Lyon)合著的《流動的監視:一場對話》(Liquid Surveillance: A Conversation, 2012)中,流動性這一概念被用于分析監視,其核心論點是,隨著人們通過新技術被越來越多地追蹤,隨著數據積累到前所未有的水平,“監視滑向了一種流動狀態”。流動監視被描述為一種較軟的監視形式,特別在消費領域中大行其道,以難以想象的方式溢至各處。監視已經不再依附于空間觀察(比如圓形監獄),我們來到了后敞視時代,“穩固的現代監視的固定性和空間方向與今天流動形式的移動、脈沖信號形成對比”。 如果說敞視監獄的檢查員是存在于某個地方的,那么在今天的權力關系中,那些掌握權力杠桿的人隨時都可以逃脫,變成純粹的不可觸及。個人不知道他們在任何時候都可能被監視,但實踐中他們的數據被不斷收集,并可能在任何時候被查看。因此,技術意味著監視不受地區或特定時間的限制。這可以從智慧城市的例子中進一步看出,所有公民的數據都被追蹤到前所未有的程度。方興未艾的物聯網也將大大改變數字監控。我們的家庭、汽車和城市中的物體之間的互聯性,將創造出大量關于我們生活的數據。這些數據不僅會在物體之間來回傳遞,而且很可能會蜿蜒流向企業和政府的數據庫。也許沒有一個中央塔,但在我們*親密的物體中會有通信傳感器。

后人類的后真相 作者簡介

胡泳 北京大學新聞與傳播學院教授,政治學博士,國內最早從事互聯網和新媒體研究的人士之一。著有《眾聲喧嘩:網絡時代的個人表達與公共討論》《信息渴望自由》等,譯有《數字化生存》《人人時代》等,其中《數字化生存》是中國邁入信息時代之際影響zuida的啟蒙讀物。 2018年,胡泳被全球shou ge 管理思想家排行榜“全球zui ju 影響力的50大管理思想家” (Thinkers50)選入雷達榜單,名列可能對未來組織機構的管理和領導方式產生深遠影響的30位世界思想家之一。

- >

煙與鏡

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

我從未如此眷戀人間

- >

有舍有得是人生

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

小考拉的故事-套裝共3冊