預估到手價是按參與促銷活動、以最優(yōu)惠的購買方案計算出的價格(不含優(yōu)惠券部分),僅供參考,未必等同于實際到手價。

-

>

妙相梵容

-

>

基立爾蒙文:蒙文

-

>

我的石頭記

-

>

心靈元氣社

-

>

女性生存戰(zhàn)爭

-

>

縣中的孩子 中國縣域教育生態(tài)

-

>

(精)人類的明天(八品)

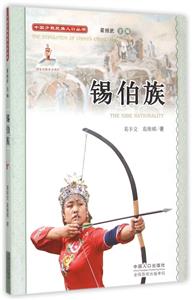

中國少數(shù)民族人口叢書:錫伯族 版權信息

- ISBN:9787510126710

- 條形碼:9787510126710 ; 978-7-5101-2671-0

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

中國少數(shù)民族人口叢書:錫伯族 本書特色

《中國少數(shù)民族人口叢書:錫伯族》力圖從歷史、文化、經濟、社會等各個方面,用準確、科學、生動的語言,全方位描述和展現(xiàn)各少數(shù)民族燦爛輝煌的歷史和現(xiàn)狀,編織出一幅絢麗多彩的中華民族大家庭的“全家福”。《中國少數(shù)民族人口叢書:錫伯族》從錫伯族的起源和變遷、社會組織與風俗習慣、民族英雄、人口發(fā)展、婚姻與家庭、生產方式與經濟結構、文化等多個方面向讀者介紹了該民族。

中國少數(shù)民族人口叢書:錫伯族 內容簡介

錫伯族是古代鮮卑人的后裔,人口190481人,主要分布在遼寧、新疆、吉林、黑龍江等地。錫伯族以農為主,信仰薩滿教、佛教,有自己的語言文字,擅長射箭,受教育程度較高。新疆的錫伯族較好地保留了自己的文化,還疏通漢、維吾爾、哈薩克、餓羅斯等多種語言。 《中國少數(shù)民族人口叢書:錫伯族》介紹了該民族的歷史文化、風俗習慣、文化故事等內容。

中國少數(shù)民族人口叢書:錫伯族 目錄

**章 起源和變遷

**節(jié) 從嘎仙洞走出來的民族——錫伯族

第二節(jié) 西遷之歌

第三節(jié) 塞外江南:人與自然和諧的生態(tài)環(huán)境

第二章 社會組織宗教信仰

**節(jié) 社會組織

第二節(jié) 宗教信仰

第三章 獨具特色的民族文化

**節(jié) 民族體育

第二節(jié) 語言文字

第三節(jié) 錫伯族文學

第四節(jié) 錫伯族藝術

第五節(jié) 錫伯族的田園生活

第四章 錫伯族人口狀況

**節(jié) 明朝至民國時期錫伯族人口

第二節(jié) 新中國成立后的錫伯族人口

第五章 婚姻家庭節(jié) 日

**節(jié) 家庭、家譜、禮儀

第二節(jié) 婚姻、喪葬、生活習俗

第三節(jié) 傳統(tǒng)節(jié)日

第六章 教育科技全面發(fā)展

**節(jié) 錫伯重書香

第二節(jié) 科技及成果

第七章 民族經濟與生產

**節(jié) 早期經濟——狩獵和捕魚

第二節(jié) 交通運輸和生產工具

第三節(jié) 西遷錫伯人興修水利屯墾造田

第四節(jié) 察布查爾錫伯族自治縣經濟發(fā)展

參考文獻

中國少數(shù)民族人口叢書:錫伯族 節(jié)選

《中國少數(shù)民族人口叢書:錫伯族》: 在我國史學界,絕大多數(shù)學者認為,錫伯族是古代鮮卑人的后裔。錫伯族主要分布在遼寧、吉林、黑龍江、新疆維吾爾自治區(qū)等地。新疆伊犁哈薩克自治州察布查爾錫伯自治縣是錫伯族*大的聚居區(qū)。此外,在遼寧省沈陽市附近建有興隆臺、黃家兩個錫伯民族鄉(xiāng),在新疆霍城建有“伊車嘎善”民族鄉(xiāng)。東北三省的錫伯族,大都分布在遼河平原和松嫩平原,而在新疆居住的錫伯族,也集中在伊犁河谷地區(qū)。據(jù)2010年第六次全國人口普查數(shù)據(jù),全國錫伯族有190 481人,其中遼寧省132 431人,新疆維吾爾自治區(qū)34 399人。 錫伯族歷史源遠流長,其祖先拓跋鮮卑早在東漢以前便活動在大興安嶺北段以“嘎善洞”為中心的地帶,“畜牧遷徙,狩獵為業(yè)”。公元48年,匈奴第二次分裂后,拓跋鮮卑自大興安嶺南遷到呼倫貝爾地區(qū),此后又繼續(xù)南遷,到東漢末年,到達五原郡境內。 公元386年,拓跋鮮卑的大部分進入中原,建立北魏政權;而另一部分則以“室韋”為稱號,于北魏初年開始在嫩江左岸的綽爾河、洮爾河等河流域活動。 唐朝時期,綽爾河等河流域的錫伯族歸屬于唐,唐政府曾在此設立都督府進行管轄。當高麗勢力向東北擴張時,部分錫伯族先民被征人唐軍,與薛仁貴軍一起到扶余、前郭一帶與高麗軍作戰(zhàn),為東北的統(tǒng)一做出了貢獻。 到遼代,錫伯族先民處在契丹統(tǒng)治之下,多數(shù)人在綽爾河流域從事農業(yè)生產。遼亡金興,錫伯族先民又處在了女真統(tǒng)治之下,多數(shù)人仍在泰州等地從事農業(yè)生產。 元朝時期,錫伯族先民開始被蒙古族統(tǒng)治。元明清初,綽爾河流域是蒙古族游牧地及屯墾重地,此時,錫伯族先民仍活動于該地,處在兀良哈三衛(wèi)中福余衛(wèi)的統(tǒng)轄之下。明萬歷二十一年(1593年),錫伯族先民出兵隨科爾沁、葉赫、哈達、烏拉、卦爾察等組成九部聯(lián)軍3萬余人,在古勒山攻打建州女真首領努爾哈赤而兵敗。此戰(zhàn)前后,就有一部分錫伯部落的貴族帶著本部落民眾歸順建州女真。崇德元年至順治五年(1636~1648年),錫伯軍民同科爾沁蒙古一起被清政府編人旗兵之內,成為蒙古八旗的一部分。 據(jù)《清圣祖實錄》記載,康熙三十一年(1692年),“科爾沁之王、臺吉等,將所屬席北(即錫伯)、卦爾察、達虎爾等一萬四千四百五十八丁進獻,內可以披甲當差者一萬一千八百五十余名,分于上三旗安置”。從此,錫伯族擺脫了蒙古400余年的統(tǒng)治,被編人滿洲八旗兵內,移防黑龍江、吉林各地。康熙三十七年(1698年),又將黑龍江、吉林地方駐防錫伯兵分別遷入盛京(今沈陽)、北京。此后,又有一些錫伯兵被分遣到直隸保定、山東德州等地,以充實滿洲八旗軍力。 乾隆二十年(1755年)和二十四年(1759年),清朝政府派出大批軍隊先后平定準噶爾叛亂和大小和卓之亂,*終統(tǒng)一天山南北。為了維護新疆地區(qū)的政治穩(wěn)定、保衛(wèi)中國西北邊疆地區(qū)的安全和開發(fā)新疆,清朝政府陸續(xù)從內地抽調滿洲、蒙古(察哈爾部)、錫伯、索倫(今鄂溫克族)、達斡爾等八旗官兵攜帶家眷到天山北部長期駐防屯田。 乾隆二十九年(1764年),清政府為了加強伊犁地區(qū)的防務,從盛京將軍所屬的盛京、開原、遼陽、義州、金州、興京、牛莊、撫順等15處,抽調錫伯官兵1020名,連同眷屬4030名遷移到新疆伊犁察布查爾地區(qū)屯墾戍邊。從此,錫伯族形成了東西分居、小聚居大雜居的局面。 清朝政府把西遷的錫伯族官兵及其眷屬安置在伊犁河以南地區(qū),“編制牛錄,指定村屯”。他們先被編為六個牛錄,后又于1769年“增編兩個牛錄,俱為八牛錄,以為八旗”,從而建立起了“錫伯營”。 錫伯營是軍事、行政、生產三位一體的組織,直到1938年初廢除。在這一個半世紀里,錫伯營軍民駐守卡倫、換防臺站,幾次調補索倫營和滿洲營,多次應征參戰(zhàn),與新疆各族人民并肩戰(zhàn)斗,為鎮(zhèn)壓叛亂、保衛(wèi)邊疆、穩(wěn)定西陲起到了決定性的作用。 清朝同治三年(1864年),伊犁地區(qū)發(fā)生農民起義,反對清朝政府的腐敗統(tǒng)治,但起義果實被一小撮別有用心的封建地主和宗教上層篡奪,成立極為反動的宗教政權。繼而沙俄侵占伊犁長達10年之久。期間錫伯族人民處于水深火熱之中,遭受前所未有的苦難,但他們始終忠于祖國,與沙俄入侵者進行了不屈不撓的斗爭。在左宗棠出兵收復新疆和伊犁時,錫伯族軍民紛紛前往軍前效力,為收復失地、發(fā)展生產做出重大貢獻。 民國初年,伊犁爆發(fā)革命黨人起義,錫伯族人民積極擁護起義,與革命黨人一起打響**槍,許多子弟為擁護共和、反對帝制獻出了寶貴生命。1944年,新疆伊犁地區(qū)發(fā)生三區(qū)革命,反對國民黨的反動統(tǒng)治,錫伯族人民組建錫伯騎兵連,殊死戰(zhàn)斗,多次榮立戰(zhàn)功,34名烈士獻出生命,涌現(xiàn)出很多可歌可泣的英雄人物和英雄事跡。與此同時,錫伯營軍民先后在察布查爾、博爾塔拉、鞏留等地鑿渠屯田,為供應軍糧、建設家園、繁榮邊疆做出了不朽的貢獻。 ……

中國少數(shù)民族人口叢書:錫伯族 作者簡介

葛豐交,1953年10月生、錫伯族、新疆鞏留人,新疆民委(宗教局)民族宗教叢書編輯室主任、副研究員,兼任新疆人民政府應急管理專家組成員、新疆政協(xié)文史專員、中國少數(shù)民族教育學會理事等。發(fā)表論文70余篇、15篇論著獲社科成果獎。獨著或與人合作出版著作17部、主持或參與完成國家、省部級社科課題24項。葛維娜,新疆少數(shù)民族古籍辦公室編輯、錫伯族。

- >

莉莉和章魚

- >

我從未如此眷戀人間

- >

山海經

- >

中國人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類學概述

- >

李白與唐代文化

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

朝聞道

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)