-

>

妙相梵容

-

>

基立爾蒙文:蒙文

-

>

我的石頭記

-

>

心靈元氣社

-

>

女性生存戰爭

-

>

縣中的孩子 中國縣域教育生態

-

>

(精)人類的明天(八品)

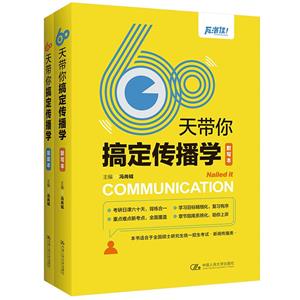

60天帶你搞定傳播學(共2冊) 版權信息

- ISBN:9787300307466

- 條形碼:9787300307466 ; 978-7-300-30746-6

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

60天帶你搞定傳播學(共2冊) 本書特色

亮點及用法: 1、融匯主流傳播學教材,傳播學知識點、考點全面覆蓋。《60天》系列的優勢的是全面,尤其是基于考點的全面。融匯主流傳播學教科書加高校權威老師論文,結合瓦叔10年的傳播學教學經驗,涵蓋了從基礎知識到前沿熱點的傳播學答題重點。 2、知識點 學-練-背 結合,一本書搞定后期復習。針對傳統筆記內容冗長,缺乏考點、重點,難背難用的問題,《60天》內容強調“背練結合”,圍繞得分點設計了默寫本和答案本,在答案本中,完整記憶知識內容,在默寫本中,通過默寫重點得分部分,既檢驗背誦效果,又強化關鍵記憶,一舉兩得! 3、學習規劃、答題用法、帶背活動,全方位給你安排上。背誦前,通過60天的科學安排和每日學習任務的劃分,為你設定好背誦和自測的節奏。背誦后,瓦叔在每個章節后部增加了整體的知識點運用指南,告訴你這部分知識如何用來答題。背誦外,在瓦洛佳社群中圍繞《60天》將開設傳播學帶背營與每天都有的帶背電臺。

60天帶你搞定傳播學(共2冊) 內容簡介

《60天帶你搞定傳播學》描摹出傳播學完整的知識框架,堪稱傳播學學習的“日課”。

本書集納梳理了與傳播學相關的重要知識點,將所有傳播學知識的學習整體拆分為60天,分默寫本、答案本兩冊,通過記憶、復習、考查三合一的集中訓練,讓學生在自測中迅速掌握、鞏固傳播學知識。

60天帶你搞定傳播學(共2冊) 目錄

第2天 信息與相關概念

第3天 符號的定義與分類

第4天 符號學的相關理論

第5天 人內傳播

第6天 人際傳播

第7天 群體傳播

第8天 集合行為與謠言

第9天 組織傳播和其他傳播

第10天 網絡中的人際、群體與組織傳播

第11天 傳播模式

第12天 定量研究方法

第13天 統計學基礎概念

第14天 定性研究方法

第15天 大眾傳播概念與功能

第16天 傳播制度與制度控制

第17天 傳播組織目標、形態與控制方式

第18天 新聞生產社會學

第19天 新媒體環境下的新聞組織變革

第20天 新聞專業主義與媒介倫理

第21天 把關與把關變革

第22天 人類傳播歷史與發展

第23天 現代傳播的媒介特征

第24天 新媒體、移動媒體、社交媒體特征

第25天 細分新媒體(微信、微博)特征

第26天 細分新媒體(短視頻、直播、VR)特征

第27天 媒介融合與全媒體

第28天 智能媒體與相關發展

第29天 技術與社會的關系、英尼斯

第30天 麥克盧漢

第31天 紐約學派

第32天 其他的技術學派成員及思想

第33天 傳播內容

第34天 新媒體的傳播內容的新發展

第35天 傳播受眾與受眾觀

第36天 受眾理論與受眾權利

第37天 新媒體環境下的用戶變革

第38天 傳播效果理論概述與分類

第39天 早期傳播效果研究(魔彈論與其衰落)

第40天 宣傳研究

第41天 兩級傳播論與傳播流、效果流、創新擴散

第42天 說服與態度改變

第43天 適度效果論、使用與滿足

第44天 議程設置理論

第45天 涵化與文化指標

第46天 強大效果論與沉默螺旋

第47天 知識溝與數字鴻溝

第48天 第三人效果與媒介暴力

第49天 傳播效果理論的其他發展

第50天 傳播學史(經驗學派與批判學派)

第51天 傳播學史(芝加哥學派、李普曼)

第52天 傳播學史(四大奠基人)

第53天 傳播學史(施拉姆與其他重要經驗傳播學者)

第54天 法蘭克福學派

第55天 文化研究學派

第56天 政治經濟學派

第57天 其他批判學派學者

第58天 國際傳播

第59天 其他各類傳播

第60天 媒介經濟基礎

60天帶你搞定傳播學(共2冊) 節選

運用問題可以說是復習過程中真正的“老大難”問題。傳播學與新聞學及其他社會科學學科*大的不同之處在于此:僅僅學習理論還不行,還要學會如何運用;不僅要會孤立地運用單一理論,還需要運用多個理論進行綜合分析。

關于這個話題,我們提出了運用傳播理論進行研究生考試的十個層次,同學們可以對號入座,找到自己的問題。

**層:學會理論。

這是*初的層次,也是*基本的層次。要注意的是在新聞傳播學考研中,學會理論不僅僅意味著理解理論,也意味著背誦理論。因為當下的新傳考研競爭空前激烈,如果答題時只是大概類似地作答而不是精確作答,得到的分數往往不高。因此這個層次考查的其實就是背誦能力。

第二層:分析現象。

學會理論之后,能夠在答題中運用是應試的第二個層次,一般可以分為四步:(1)理論申明,“根據 X 理論”,這部分要放在前面,方便提醒閱卷老師你用了什么理論。(2)理論的簡單概述。(3)X 理論如何被應用于 Y 事件,也就是分析的核心部分。(4)如果可能,舉出一個例子以更好地說明理論。

應該說,這個層次也不難,但是也有一些要注意的地方:首先是同學們平時就要思考、積累運用理論的方法,把它作為理論的一部分來記憶。其次,要弄清理論的適用范圍和背景。例如用批判學派的一些學者針對西方國家國情的批判來套中國現狀就會有問題。*后,分析現象的時候切忌以“分析”為主體,過多過長的理論概述與案例分析都是贅余的。

第三層:多面分析。

傳播現象是復雜多面的,例如“假新聞”這個現象,從新聞的角度看是新聞倫理失范問題;從傳播媒介的角度看是媒介轉型引起的傳播失調,也有社交媒體“后真相”的推波助瀾;從傳播受眾的角度,部分假新聞擴散也有受眾媒介素養不高的因素……任何一道大題都會涉及不同的層面。那么這個階段,就需要去運用多個新聞和傳播理論從多層面、多角度綜合分析。

達到這個層次的同學往往已經到了復習中期,有了一些理論積累,答題時思維非常活躍,覺得什么理論都可以用,只要是相關的都想拿來嘗試一下。因此,這個階段的答題往往會“東一榔頭西一棒子”,寫了很多點,但是每個點都不深入;有亮點,但是常被掩蓋在一堆散亂的分析里;點與點之間也幾乎沒有邏輯聯系。如果你有這樣的問題,就應該進階到下一步了。

第四層:邏輯框架。

多面分析的下一步就是找到邏輯框架。框架的實質就是按照一定的結構去進行思考。好比說房間里東西擺放沒有秩序,就很難記清楚東西的位置在哪里。而如果把它按照一定的分類放到柜子、箱子、盒子里,那么只要記住整體的箱子、柜子所在的位置即可。解題框架的作用和這個例子類似,例如我們的 5W 理論框架為什么這么好用?就是因為它將種類繁多的大眾傳播理論劃分成了五個部分,我們要找理論的時候不用去一個一個想,只需要從五個方面思考即可。這五個層面關系緊密,環環相扣,完整全面地概括了大眾傳播現象的本質。IVV

我們答題實際上也需要有這樣的框架感。5W 框架應用雖廣,但也有局限性,例如新媒體中傳播者和傳播受眾很多時候是難以區分的,除此之外,針對一些只涉及其中一個 W 的議題(例如受眾變化),用 5W 框架解釋也有點力不從心。因此我們學到后期也需要其他的框架,例如針對某一類型題目框架(因果題、對策題),或是針對某一議題的框架(例如媒介融合等),再不斷運用新的理論資源完善補充已有框架。這樣,在遇到特定題目的時候能熟練調用相關的框架,就可以大大節省時間,同時體現你的邏輯思維能力。

第五層:層次細分。

許多同學學到了第四層,會認為完全可以應付答題,但其實有了框架以后,才進入到應試真正的高難部分。近年來,大部分研究生招生學校都在“反押題、反模板”,因為框架太死,容易導致答案千篇一律,沒有變化。因此當你有了框架以后,就需要通過進一步思考去找到更好的答題方法。

*簡單的拓展方法就是對傳播現象進行不同層次的細分。比如我們大多數理論都是對現象做中觀層次的分析,但是如果能夠向微觀和宏觀拓展,則又是一片新的天地。在微觀層面我們強調細分,譬如表情包,彭蘭老師在《網絡傳播概論》(第四版)中已經給出了完整的定義和分析,看起來已經無處拓展。但是從微觀上看,每個表情包都是不同的,有些表情包是用于社交交友,強調簡明、易懂、通用性;有些表情包則屬于情緒甚至觀點表達,強調對某一內容立場的解構、嘲弄。這樣分層,就又可以找到探討的空間。而從宏觀上看,可以強調整體本質,表情包屬于網絡文化這個更大范疇,體現了網絡文化的草根性、參與性,當然也有商業化的可能。這樣,就又可以進行更多的探討。

第六層:環境交匯。

任何傳播現象都不是孤立的,而是在特定的社會環境、歷史環境中進行的。很多時候環境決定了傳播現象的動因、過程,以及暗示了*終的解決方案。例如,網絡輿論問題的表象是網絡賦權造成的魚龍混雜,但是根本原因還是要追溯到環境上:其一,網絡輿論亂象是傳統媒體定調協調的功能缺失所導致的,而傳統媒體這部分功能缺失的原因是傳統媒體的衰落,這種衰落既有 20 世紀 80 年代后全球媒體市場化、壟斷化、商業化失去信用的原因,又有新媒體環境下傳統媒體渠道失靈、內容滯后的問題。其二,網絡輿論亂象在中國也有改革進入“深水區”,階層、地域發展差距變化,社會訴求多元化的社會背景。其三,技術層面看,社交媒體的“關注―分享”設置也可能會促使各群體內部的意見極化,加深各群體之間的意見

沖突,而相對應的緩和機制、篩選機制卻發展緩慢,從根源上說又與互聯網社交平臺的商業屬性有關:一切看重流量,而對公共服務幾乎沒有考量。

或許你會感到這三個點用來分析一個問題有些“小題大作”,但是其實用分析環境的方式解題不僅是*深入的,也是*省力的:因為大部分的題目的內容不確定,需運用的理論不確定,題目中傳播現象發生的時間卻是確定的,因此,這些環境背景其實也是通用的。VI

第七層:畫龍點睛。

再往上走一層,需要的就是“畫龍點睛”,也就是使用更加深入的理論,尤其是技術學派的理論、批判學派的理論,以及少量社會學、文藝學理論使得自己的答案更有亮點。由于本書仍然以基礎為主,這一層次我們會在靠后的內容中進一步深入講解。不過這里要注意的是,不要為了有深度而有深度,更不要純粹“炫技”,否則容易弄巧成拙。

第八層:反思思辨。

運用理論達到前七個層次的同學,可以說對理論的掌握已經十分充分了。但是近幾年的學界研究其實更強調對傳統理論的反思和發展。如果能夠在應用理論的基礎上指出傳統理論的問題,并且結合環境提出自己的新想法,就是更加優秀的解題方式。回顧近幾年的考題,會發現這種題目其實并不少見:例如“新媒體環境下 XX 理論的發展”“新媒體環境下 XX 結論是否還成立”等。另外在一些名校的論述大題中,如果能夠勇敢地超出既有的慣性框架,體現自己的思想,就會非常吸引閱卷老師的目光。不過,在初試中運用反思思辨很有風險(因為復試你還有和老師交流探討的機會),只適合那些理論基礎扎實、有一定深度思維能力的同學。即使是這類同學,在真的進行反思的時候,也需要有老師的既有文獻觀點作為支撐。

第九層:精雕細琢。

我們上面講了八個層次,大概完整地給出了同學們答題的努力方向,但談的都是整體思路,沒有落實到具體輸出的細節。細節和思路其實同樣重要。例如,你答題時能不能準確地分段分點?你每個段落的邏輯層次如何?你的答案是否有足夠的“亮點意識”?你有沒有總結和應用重要論述和“金句”的習慣?你的案例是不是合適且充分?這些問題,解決起來不是一朝一夕的,需要長期的練習。只有這樣,才能擬定一個從思路到細節都挑不出毛病的“完美”答案。

第十層:返璞歸真。

到了*后這個層面,我估計,你已經考上了研究生,或者離研究生的錄取資格不遠了,到這個層面我們其實就不會再說考題了 ―― 永遠不要忘記,我們要學做題才能有“入門”的資格,但傳播的本質不是為了解決考題,而是為了解決問題。學術不是一種在書齋里的“玻璃球游戲”,也不是我們試圖找到的“答題秘訣”。現實生活是不可預測的,是充滿神奇和不確定性的,這才是我們學習傳播的真正意義。

60天帶你搞定傳播學(共2冊) 作者簡介

馮尚鉞 中國傳媒大學傳播學碩士,威斯敏斯特大學傳播學博士,兩屆今日頭條“金字節科技報道獎”獲得者。新聞傳播學考研資深輔導專家,擁有近十年傳播學考研經驗,先后輔導數千名考研學子成功上岸。筆名“瓦洛佳”,微信公眾號“傳播學考研必讀”、微博“傳播學考研就找瓦洛佳”創始人。

- >

經典常談

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

史學評論

- >

山海經

- >

詩經-先民的歌唱

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

自卑與超越