-

>

以利為利:財政關系與地方政府行為

-

>

立足飯碗 藏糧于地——基于中國人均耕地警戒值的耕地保護視角

-

>

營銷管理

-

>

茶葉里的全球貿易史(精裝)

-

>

近代華商股票市場制度與實踐(1872—1937)

-

>

麥肯錫圖表工作法

-

>

海龜交易法則

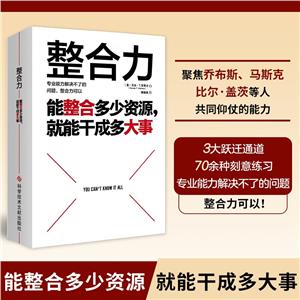

整合力:能整合多少資源,就能干成多大事 版權信息

- ISBN:9787518988723

- 條形碼:9787518988723 ; 978-7-5189-8872-3

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

整合力:能整合多少資源,就能干成多大事 本書特色

﹡﹡﹡﹡﹡喬布斯、馬斯克、比爾·蓋茨、稻盛和夫、任正非、雷軍……這些人都擁有一種共同的能力,那就是懂整合。能整合多少資源,就能干成多大事! ﹡﹡﹡﹡﹡高度分工時代的人生躍遷指南。對內整合自己,對外整合資源。專業能力解決不了的問題,整合力可以! ﹡﹡﹡﹡﹡突破“能力陷阱”的操作手冊。聚焦價值整合、工作方式整合、關系整合三大躍遷通道,提供70余種刻意練習! ﹡﹡﹡﹡﹡世界500強知名教頭、杜克大學博士萬達·T.華萊士全新力作。ABB集團、安聯集團、英國石油、英國電信、 花旗集團等企業都在運用的人才開發思想

整合力:能整合多少資源,就能干成多大事 內容簡介

所謂整合力,對內而言,是消除個體在意識、情緒、行為等方面存在的內耗現象,讓自己能全身心地聚焦于特定的目標上;對外而言,意味著超越個人專業的限制,從全局層面統一各種外部資源,進而完成具有更高價值的任務。 很多人都擁有卓越的專業知識,并借此體現自身價值。然而,這種“依靠”往往會固化為“陷阱”,鎖死個人的認知和行為習慣,并框定企業對個人的定位。 想突破這種局面,就要改變自身價值的基礎,將“專業知識”替換成“整合力”。華萊士博士為此提供了70余種練習。通過這些練習,你可以快速提升自身的整合力。

整合力:能整合多少資源,就能干成多大事 目錄

**部分 能力篇: 從“知識資本” 到“整合力資本”

**章 _ 專業知識:快速嵌入價值鏈的資本 002

第二章 _ 能力陷阱:無法突破的職業天花板 021

第三章 _ 整合者:調動自己也不懂的東西 034

第四章 _ 自測:確定自己的能力類型 054

第二部分 方法篇:逃離“能力陷阱”的三大路徑

第五章 _ 價值整合:更改貢獻方式的 17 項練習

第六章 _ 工作方式整合: 強化影響力的 34 項練習

第七章 _ 關系整合:擴展關系網的 22 項練習

第三部分 實踐篇:既有專業能力,又有整合力

第八章 _ 走出舒適區:先克服內耗,再尋找幫手

第九章 _ 雙重能力:在專業性的基礎上整合

致謝

整合力:能整合多少資源,就能干成多大事 節選

第三章 整合者:調動自己也不懂的東西 --- 想確定一家公司的職員對其領導者究竟有著怎樣的期待,并不是一件容易的事。在這個問題上,也許你能感同身受。有時經理希望你關注大局,有時他們又希望你了解所有細節。有時候高管團隊自己都不知道想要什么。然而,在如今的經濟環境中,有一個趨勢越發明顯:公司不希望冉冉上升的領導者成為“通才”。“通才”的時代已經一去不復返了。20世紀80年代以前,很多公司仍然選擇通才型領導者,而且把“通才主義”當作“圣經”。通才主義者聲稱,公司可以培養出眾多具有“可替代性”技能的經理人,這樣的人可以領導任何團隊,可以在需要時進入任何業務領域工作。這種假設的前提是,通才可以輕松學會某業務的特定知識,或者這些知識根本不重要。展現出潛力的個人需要接受大量綜合管理的培訓,中層管理人員數量龐大。公司通過綜合管理,創造了一條從個人貢獻者到團隊領導,再到經理部門領導的晉升之路。 然而,幾種力量聯合在一起,讓總經理的數量越來越少。首先,知識經濟的迅速崛起讓公司更加重視一個人掌握的知識、專業技能和經驗。其次,為了應對20世紀80年代初、90年代和21世紀初的幾次經濟衰退,各個公司都在強化自己的競爭力,它們往往會追求扁平式組織機構、減少等級制度,由此降低了中層管理人員的價值。“去層級化”成為流行語,機構精簡橫掃商業世界。百事公司(PepsiCo)和聯合利華(Unilever)過去被視為培養總經理的*佳 學校,如今其員工規模也只有巔峰時期的一半。再次,每次金融危機后,政府都會加強監管。為了讓立法者、董事會及消費者滿意,公司需要讓專家擔任越來越高、越來越重要的職位。還有誰比一個經驗豐富且精通所在領域的專家更適合做領導呢? 這個趨勢不斷發展,*終形成了現在的態勢。綜合型經理人越來越少,專家型經理人越來越多。很多公司的人力資源部門主管會告訴你,“成為通才”已經不再是進入高管團隊的晉升途徑,因為很多管理職位不適合只能提供管理能力的人。公司需要且重視的是深度的專業技術知識。 這很容易讓人產生困惑。公司通常希望專家在晉升過程中仍然能做出個人貢獻。領導者有時會被稱作“運動員/教練”或者“制作人/經理”,人們期望他們花費一部分時間(很多情況下是大量時間),既能創造價值又能進行管理。一個經理擁有13名下屬,這13名下屬又分別擁有各自的團隊,這個經理可能仍然需要以個人貢獻者的身份創造價值。 我隨時都能見到這種情況。在倫敦的一家大型律師事務所里,部門主管(放到公司背景下,職位僅比首席執行官低一級的人)仍然需要親自辦理案件、處理客戶的委托。還有一個例子,一家投資銀行交易部門的專家型經理除了管理自己的交易,還要領導紐約、倫敦和中國香港地區的辦公室,而且她的老板不想讓她放棄每天早上7點半到下午3點的日常交易操作。相反,他讓她在交易時段外擠出時間進行管理。他提出的建議是“優先排序”,即“每天早上跟進倫敦和中國香港的辦公室進展,大部分交易時段操作交易,剩余工作時間處理管理事務”。在他看來,她的專業能力過于寶貴,不應該把精力100%投到管理上。實際上,他的明確建議就是將80%的工作時間用在專業領域,20%用于管理。 這樣的工作安排與人們過去對公司領導者的概念有著天壤之別。正是因為這個原因,經理人通常不理解外界對他們的預期,或不知道外界對他們的衡量標準。索尼婭的上司當然期望她能將自己的專業能力應用于新工作——特別是在確定戰略時,尤其需要她的 專業能力。然而,新職位的要求顯然比索尼婭預想的要多得多。作為一個勤勉認真、具有鉆研精神的人,索尼婭決定更多地了解公司對她的期望。她首先研究的就是讓她*沒有安全感的問題:亞倫擁有而她缺乏的特質。 -------------- 關于期望的教訓 ------------ 索尼婭在新職位上已經干了幾個月,這足夠讓她產生一定程度的穩定感,有機會停下來喘一口氣。她熱切地開始自學,邀請一名技術經理去餐館吃午飯。對索尼婭來說,邁出這一步并不輕松,她能感覺到對方的不情愿,但她知道自己需要學習。午餐延續到下午兩點以后,在討論中,索尼婭聽到了技術專家們對亞倫的巨大敬意;這種敬意不僅源于亞倫所擁有的技術知識,而且源于他對技術人員的尊重,以及他的判斷力、學習意愿和能夠抓住技術問題本質 的能力。 索尼婭也意識到,自己的行政助理(也做過亞倫的行政助理)有可能提供有用的線索,于是邀請她去會議室喝咖啡,征求對方的意見。她從行政助理的口中也感受到了類似的對自己前任的敬重。 *后,索尼婭直接聯系了亞倫。當亞倫表示愿意和她聊天時,她松了一口氣。亞倫講述了一些故事,不時夾雜著笑話,他甚至只是輕描淡寫地介紹了自己的管理能力。然而,盡管只是電話交流,但索尼婭還是立刻產生一種感覺,自己被對方的溫暖與熱情緊緊地包圍。 索尼婭提出的**個具體問題與亞倫的技術背景有關,結果后者的技術背景實際為零,他在大學讀的甚至不是科學專業。亞倫笑著對索尼婭說,如果她自認為是“老派人”,那他一定來自石器時代,因為他的年齡比索尼婭大15歲(亞倫這是在稱贊,不過他確實比索尼婭大5歲左右)。 也就是說,亞倫一定能為技術團隊增加與技術無關的其他價值。索尼婭接著問了這個問題。 亞倫首先表示,自己真的沒做什么特別的事,接著他描述了自己的管理風格。他時不時會特意安排與一名程序員共同度過一天,不少程序員都有和他一起工作的經歷。 “共度一天做什么?”索尼婭問。 “提問題。”他回答。 “你的意思是確保他們做該做的事?” “不,不是這樣。我不是在考驗或測試他們,他們會有被冒犯的感覺。不管怎么說,我其實不理解他們做的大部分事情,我永遠也搞不明白他們究竟是做錯了還是只想走捷徑。” “那這么做的意義究竟是什么?”她接著問道。 “就是為了提問題,這樣我才能用有限的能力去學習。我會讓程序員解釋他正在做的事情,我想知道其中的難點,想讓他說出重要的障礙。交流結束后,我能更好地理解他們在工作中面臨的挑戰,有時還能清楚地知道自己需要在哪里增加更多資源。” “提出在對方看來‘答案很明顯的問題’,你會覺得自己很蠢嗎?”她問道。 “當然啊!不過,我每天都覺得自己很蠢,所以這也沒什么特別的。程序員和我都知道他有一份我做不了的工作。然而,我們也知道,我需要對他的工作有一定了解。” “我想這讓程序員覺得自己更有價值。”索尼婭說。 “我猜也是。不過我敢肯定,他們也會生氣我占用了他們那么多工作時間!”亞倫笑道,“他們真慘。” “你學到的東西對決策有用嗎?” “我的實際決策嗎?這個問題不好回答,”他說,“有用, 比如要決定是否增加資源、預測是否會出現延遲,或在什么地方需要推動其他團隊協助解決技術問題,在這些情況下確實有用。” 亞倫說,高管團隊希望看到,索尼婭能意識到自己不再是單純的E型領導者,盡管她的新工作仍然有專業技能方面的要求。“他們知道,你需要一段時間才能做好新工作,”他說,“因此他們會保留對你工作成績的評判。不過,有一點他們不想看到,就是不希望你回到過去的領導方式。”其他部門同級的經理人也會以這種方式看待索尼婭。即便沒有立刻著手實質性的工作,但同事及高管都希望看到,她明白自己需要全新的領導方式。 亞倫說:“你的*大貢獻,就是有能力跨越機構界限,看到不同事物之間的聯系,去打造穩定性、認可新機會,并且在這個過程中激勵整個團隊。” 他補充道:“認真想的話,這其實挺奇怪的。公司對你擔任這個職務有著更多的期待。與此同時,在把時間用于施展專業能力時,他們的期待又會變少。你需要適應這種情況。” 從索尼婭的沉默中,亞倫察覺到,她對自身的一些E型領導力特質有些不滿。于是,亞倫接著說:“你原有的領導方式本身沒有錯,也不算誤導。完全不是!只是它們沒辦法完全覆蓋你新職位的職責而已。” 電話交流結束后,索尼婭把這段經歷寫在日記里——這個在某培訓項目中形成的習慣,她已經堅持好幾年了。每當試圖回憶自己的領導風格、尋找有用信息時,日記就會發揮巨大的作用。索尼婭還發現,在日記中記錄下大腦中所浮現的想法后,這些想法就不會繼續消耗她的精力。如今,這個習慣體現出了真正的價值,能幫助她快速整理思路。 索尼婭寫到了她與亞倫的根本區別:她的信心來自(或者曾經來自)自身對細節的理解。亞倫強大的信心與知識無關,而是來自其他方面。 索尼婭還從亞倫、技術經理及行政助理處了解到,公司希望她能成為整合者。公司希望她的領導力不再以專家知識為基礎,而是要有能力推動、指導、激勵來自不同部門、不同專業領域的人。索尼婭并沒有使用“整合”這個說法。我不會假裝她掌握了整合力(簡稱為S型領導力)的全部,也不會假裝她真的按照我對領導力的特定思考方式整理了思路。不過,假如她理解了全部,而且按照我的方式整理了思路,她的日記可能就會呈現為以下形式.

整合力:能整合多少資源,就能干成多大事 作者簡介

萬達·T·華萊士(Wanda T. Wallace) 杜克大學心理學博士,領導力論壇公司創始人。其服務過的客戶包括ABB集團、安聯集團、英國石油、英國電信、 花旗集團、德意志銀行、愛立信公司、克萊斯勒、福特汽車、高盛、葛蘭素史克公司、美國萬國卡車、ITT、LG、美林銀行、飛利普、普華永道等藍籌公司。

- >

煙與鏡

- >

我與地壇

- >

李白與唐代文化

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

朝聞道

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)