-

>

東洋鏡:京華舊影

-

>

東洋鏡:嵩山少林寺舊影

-

>

東洋鏡:晚清雜觀

-

>

關中木雕

-

>

國博日歷2024年禮盒版

-

>

中國書法一本通

-

>

中國美術8000年

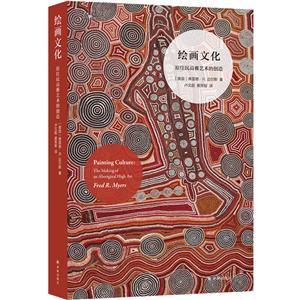

繪畫文化:原住民高雅藝術的創造 版權信息

- ISBN:9787544788915

- 條形碼:9787544788915 ; 978-7-5447-8891-5

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

繪畫文化:原住民高雅藝術的創造 本書特色

弗雷德·R. 邁爾斯在《繪畫文化》一書中詳盡描述了起源于澳大利亞中部的原住民丙烯繪畫,是如何一步步獲得國際市場認同,并成為一種公認的高雅藝術的。 邁爾斯是美國文化研究領域的重要學者,這本著作在藝術領域內也有其獨特的重要性。澳大利亞的丙烯繪畫本身只是一種非常小眾的藝術,甚至在澳大利亞本土,就擁有大量可以與之競爭的類似藝術品種,其從諸多原住民社群中脫穎而出的歷史過程,非常具有借鑒意義。 作為文化領域的文化領域的專家,邁爾斯充分發揮出了其民族志研究方面的特長,通過長期的實地考察,他為讀者們展示出了非常生動形象且別具一格的藝術發展之旅。

繪畫文化:原住民高雅藝術的創造 內容簡介

本書講述了澳大利亞中部的丙烯繪畫如何走出當地土著社群,并經過其他社會組織的宣傳與流通,很終發展成為高雅藝術的復雜故事。 早在1970年代,弗雷德·R. 邁爾斯就開始了針對平圖琵社群的研究,該社群是當地以繪制丙烯繪畫而聞名的重要土著群體之一。邁爾斯的研究對象并不有且只有于畫家及其畫作,與畫家直接接觸的藝術顧問、代表了官方意見的澳大利亞政府和土著藝術委員會、來自國內外不同地區的藝術策展人,所有這些都是澳大利亞中部土著藝術活動的重要組成部分。 邁爾斯在書中重新審視了這些繪畫所代表的土著人民及其文化,并認為丙烯繪畫的地位變化,與畫家自身的主動性以及他們對獲得更高層次認可的渴望直接相關。

繪畫文化:原住民高雅藝術的創造 目錄

致謝

序言

導論:從民族美學到藝術史

**章 真還是美:平圖琵繪畫的啟示領域

第二章 繪畫實踐:當地的歷史與棘手的交點

第三章 美學功能和平圖琵繪畫實踐:一段當地藝術史

第四章 創造市場:內陸地區的文化政策和現代性

第五章 在澳大利亞內陸精疲力盡:兩個世界之間的藝術顧問

第六章 “產業”:展覽的成功與經濟合理化

第七章 解體之后:在藝術產業中

第八章 文化的物質化與新國際主義

第九章 在亞洲協會畫廊演繹土著性

第十章 后原始主義:土著高雅藝術創造過程中的矛盾

第十一章 懸而未決的事宜

第十二章 再語境化:文化交流

附錄 帕普尼亞·圖拉展覽簡史(1971—1985)

注釋

參考書目

索引

譯后記

繪畫文化:原住民高雅藝術的創造 節選

導論:從民族美學到藝術史 本周,在靠近河床的住處,一貧如洗的土著藝術家約翰尼·瓦朗庫拉·居普拉發現,他有一幅被遺忘已久、低價售出的畫作,在墨爾本的蘇富比拍賣中拍出了206 000美元的價格。為此,一些澳大利亞白人深表遺憾。 但是,和其他澳大利亞藝術家一樣,瓦朗庫拉希望從這幅畫的版權轉售中分得一杯羹,他對那些不知道或者不理解他們遺產的人感到遺憾。 ——莫瑞卡·瑟雷薩,《繪畫大師將滿足于一輛豐田汽車》 本書探討了澳大利亞西部沙漠土著人的丙烯畫,以及這些繪畫作品因為不同人群的想象而進入國際藝術市場的過程。這并非我首次去澳大利亞時的研究對象。我所研究的人群通過很多形式的表征為人們所知,但這些繪畫作品可能是*持久的媒介,正是它們讓我認識的這些人逐漸聞名于天下。 我對來自澳大利亞中部一個特殊群體的文化產品的流通很感興趣,那些人通常被稱為平圖琵人。這并非一個之前就存在的部落名字,而是那些西部沙漠人自己取的名字,他們的遷移之路和親屬關系讓他們與帕普尼亞的澳大利亞白人建立了聯系。直到四十年前,大部分已知的平圖琵人(其中包括繪畫大師烏塔·烏塔·坦加拉)都是狩獵采集者。作為獵人和采集果實的人,他們在澳大利亞西部沙漠謀生,并沒有參與到現金經濟中。正如在各種地方記錄和發現的很多其他狩獵采集者一樣,他們的遷移不僅被是否有獵物、蔬菜食物和水源所影響,同時也被當地復雜的社會關系系統的組織要求所影響。 平圖琵人是澳大利亞邊遠地區那些尚未與外界接觸的*后的土著人之一,在1950—1960年代,他們中的大多數因為“平圖琵巡邏”而走出了叢林,這一遷移行動高度公開,同時也富有爭議。他們在政府保留地定居,主要是在北領地的帕普尼亞。那里大約有一千名來自不同語言群體的土著人,生活在由政府福利部門所組織的收留計劃的管理之下。在帕普尼亞,出于我在后文中將更全面討論的原因,他們變得非常依賴歐洲商品和服務,并必然地被卷入現金經濟中。 就像很多其他土著,這些西部沙漠人曾經,并且現在依然有著豐富的慶祝和儀式生活。在其中,歌曲、神話、精致的身體裝飾和人造物品,以表演的形式融為一體,并重新再現了賦予世界物質形式和社會秩序的神秘事件。西部沙漠的男男女女都對他們自身的宗教知識及其戲劇化的、富有感性刺激的表演很感興趣。 1971年,在帕普尼亞,平圖琵的一群來自盧里特加、阿倫特、安馬特雷和瓦爾皮里的人們開始將儀式和身體裝飾中的傳統圖案和洞穴繪畫轉化成一種全新的、部分商業化的形式,即“平面上的丙烯畫”。文森特·梅高指出,這種繪畫不能被描述為“傳統的”,因為它始于與文化外來者杰夫·巴登的互動(參見本書第四章),并且它初時的樣子比后來更現實主義。這些在畫布和木頭上用丙烯顏料創作的作品,主要是為了賣給外來人。他們不是為當地使用而創作的。雖然如此,對大部分繪畫而言,無論是早期還是晚期的,其形式元素和靈感都來自視覺媒體中的本土表征系統。 1973—1975年,我**次與平圖琵人共同生活在北領地的雅亞伊。當時,針對由成年的、成熟的男人所制作的繪畫的生產銷售體系已經成形,其收益主要來自聯邦政府支持的土著藝術委員會的資助,以及銷售給偶爾到來的游客。從那時起,藝術家控制的帕普尼亞·圖拉藝術家公司就擴展了其活動范圍和商業銷路。大多數時候,這家公司的藝術顧問(首先居住在帕普尼亞,后來,在1980年代早期,又搬到了艾麗斯泉)每過幾周就會去畫家居住的地方或外部駐扎地進行訪問。在這些場合,他或她經常會付錢購買他們創作的繪畫,并且委托新的畫作。盡管有了新的受眾和功能,但平圖琵畫家仍然認為他們的商業繪畫與他們的儀式圖案有關,并且起源于它。它與重要的神話相關聯,因此具有不同于市場價值的價值。 平圖琵人解釋說,一幅畫重要與否,并不主要是因為它的品質。繪畫,正如它們所呈現的,也不是抽象的。在北領地的雅亞伊、英伊靈琪、帕普尼亞、新地、沃露昆蘭古(指金托爾地區)和澳大利亞西部的克維庫拉等地的社群中,我聽到了一模一樣的說法。藝術家指導我說,你必須告訴人們,所有這些畫作都“來自夢境”,它們并不是“制作的”,它們是“寶貴的”。從該項不著邊際的傳統出發,這些物品開始了它們漫長的流通和認可之旅,*終到達澳大利亞的文化中心(悉尼、阿德萊德、堪培拉和墨爾本),以及紐約、巴黎和倫敦。1988年,隨著“夢境:澳大利亞土著藝術”這個知名度很高且頗受歡迎的展覽在紐約的亞洲協會畫廊舉辦,這些土著藝術明顯成了“高雅藝術”。就我而言,軌跡則是相反的—我從美國的國際大都市中心來到了澳大利亞內陸地區。在那里,土著居民依然緊緊依賴他們的本地傳統和實踐而生活。 雅亞伊,1973年 1973年7月,我來到了雅亞伊。當時我還只是一個25歲的博士生,急切地想了解一些關于土著生活的事情。但是,就像其他新手一樣,我并不確定自己的研究到底會發展成什么。可以肯定的是,這將包含土著與特定地方的聯系,其在關于土著生活的學術研究中占有突出地位。雅亞伊是位于伊利河河灣處的水洼地,在帕普尼亞西邊26英里處。那年5月,已經有三百個說平圖琵話的土著居民在這里定居。這里也是我未來22個月居住的地方。一開始只是水洼地上的一個露營地,后來有了風力驅動的提水裝置,一些塑料水管和一些位于河床干燥一側上的帆布行軍帳篷。毫無疑問,這個社群仍然保留著其土著的歷史,這可以從河床兩側不同類型的營地的鮮明對比中看出:東邊是老平圖琵,西邊是新平圖琵。 東邊的老平圖琵與路德會傳教士和政府官員有著更長久和更直接的接觸。他們已將所有的地被植物清除,且彼此的營地挨得很近。新平圖琵為了回應被廣泛傳播的“平圖琵巡邏”而東行至此,他們將營地建得更分散,且很少將彼此間的空地清理干凈。在雅亞伊,沒有人自古以來居住在這片土地上,沒有人對這里擁有傳統的權利。很多年來,說平圖琵話的人大量向東遷移—向赫曼斯堡、哈茨峭壁和帕普尼亞。將茫茫沙漠留在身后的西部,這些“來自西方的人”加入不同的供給站內部剛剛形成不久的說阿倫特話、盧里特加話和瓦爾皮里話的群體中。 從1960年代晚期到1970年代早期,在帕普尼亞,對政治形勢的不滿使很多西部移民形成了更自主的社群形式。在雅亞伊的社群自主構建了外部駐扎地,從帕普尼亞政府運作的大型土著安置點分離了出去。這并不是**次嘗試。從帕普尼亞分離出去的行動在土著事務部門政策變化的良好氛圍中發生。當時,工黨總理高夫·惠特拉姆正將他所強調的土著“自決”觀點付諸實施。 那是一個充滿希望的時刻。我的同輩人希望或幻想“自決”將會對土著生活的不適、疾病和絕望提供有力的解決方案。盡管土著非常希望能夠獨立自主,但自決政策的內容并不明確。土著居民希望獲得政治、社會和文化自主的愿望隨著時間的推移正以各種形式呈現,而像我這樣的觀察者經常只能在回顧過往時才能有所理解;它們包括了騷亂、對“黑人權力”的訴求、駐扎地(或者家鄉)運動、土地權利、對醫療服務的控制、宗教運動和對主權的要求。 然而,這些自決形式沒有一種想回到過去,回到沒有歐洲商品和服務存在的那種生活。相反,它們是一種混雜的建構,與澳大利亞外來移民政府的存在有關,并且部分受到世界其他地方少數族裔運動的影響。正是在此歷史進程中,丙烯畫的結構、實踐及其流通才可獲得*好的理解:它們是地方本土文化進入新的、變化的社會關系語境的客觀化體現物。丙烯畫應該作為土著文化生產的連續統一體被評估,而我們*終將它視為一種多元文化語境中的激進主義形式。 我這樣說是為了一開始就關注土著丙烯畫體現政治訴求和身份的潛能,以及體現本土美學感受性的潛能。我想呈現出“顯形”所表達的地方感,這些物品有力量影響它們接觸到的人,并且激發來自外來移民及其政府的相互認可。土著居民遠遠不是自由話語所設想的純粹受害者。亞楠古(平圖琵語對他們身份的稱呼)土著通過他們的政治策略和實踐與外來移民政府建立了密切的關系。在與他人的交易活動中將身份客觀化,這是傳統自我生產的核心,也是儀式的組織形式,在其中,共有的社會身份會通過曝光過程顯形,或者通過向他人展示秘密知識和圖像而顯形。顯形同樣被視為一種遠古價值的給予。澳大利亞的土著居民相信這種給予的力量和內在價值,他們經常將這種給予理解為既影響了接受者,也影響了給予者。 正如本書將要表明的,在土著語境中,通過平圖琵人限定在“故土”觀念中的交換,地方身份的體現物(作為不同的、自主的,或者相似的,作為“我們這一群體”)得以生產和實現。這些實踐和認知的遺產,通過對歐洲—澳大利亞定居地的入侵形成的新身份和新語境,而獲得了重組。 丙烯畫就承載著一些這樣的信息,因為它們在流通中表達出了關于權力和自我啟示的新關系。在帕普尼亞,在稍后的雅亞伊,在丙烯畫被發明的早期階段,很多畫家將這些繪畫作品理解為“給堪培拉的”,即給這個有時被等同于“政府”的實體。這種給予(曾經是一個人自身價值以及與接受者建立聯系的宣稱)代表著將繪畫放入現存的(哪怕是有問題的)土著居民和政府間的貨物、金錢和服務流通中。繪畫創作者認為他們是在“給予”自己的文化,他們相信其文化的體現物自身就是身份和權利的有效展示,觀看者或接受者應該可以識別出來。 丙烯畫的流通不曾(也不會)被簡單地納入一種單獨的價值領域中。雅亞伊和帕普尼亞的繪畫既不是簡單的商品,也不完全是神圣的物品,它們從一開始就被植入到了作品的話語與實踐中。繪畫非常符合儀式和商業間一直存在的聯合,而后者是讓世界轉動起來的活動:在澳大利亞中部的大部分地區,“商業”是英語中用來指代儀式的詞,它既表明了其作為一種比較價值的重要性,也表明了其作為一種生產活動的重要性。這是或許可以被稱作價值啟示的領域,與不同的政治經濟學作品的一種較弱的結合。*終,一方面,繪畫變得越來越適合圍繞藝術和商品觀念建構起來的其他價值領域;另一方面,它也越來越適合圍繞土著居民的身份和政治建構起來的價值領域。我認為,這種轉變并不是偶然的,它代表了澳大利亞政府和部分土著以及歐洲—澳大利亞人之間變化的關系與規劃。 跨文化空間 對這場運動*顯著的敘述—作為“物的跨文化生平”—就是一次從當地土著社群出發,*終來到全球或全世界國際性場所的流通。現在,這些繪畫作品正在此類場所中展出。這就是我要講述的故事,但情節有所不同。丙烯畫獲得了成功,但并非必然如此。在以民族志和歷史的方式講述這個故事時,正如這一復雜網絡中的創造和參與者所知道的,情節會是反諷的、不協調的和富有人類戲劇性的,也正是通過這些社會場域,轉變才得以發生。 土著居民曾被蔑視為野蠻人的*底層代表,他們取得的文化成就非常有限。如今,他們卻因為藝術而變得如此重要,這實在有些反諷。確實,土著畫家們的早期顧問彼得·范寧認為,藝術可以是“一種強大的解毒藥,可以糾正人們廣泛持有的對澳大利亞中部土著人的偏見,即認為他們是懶惰的、邋遢的,且缺少有穿透力的世界觀”。繪畫代表了西方人眼中土著價值的一次巨大重塑,并將人們的注意力吸引到我所說的“跨文化空間”這一轉變過程上。這是一個殖民主義、原始主義和全球化共存的可變空間。 在丙烯畫運動中,一些分析上十分不同的關切(包括“跨文化”)匯聚到一起,展現了不同文化生產模式之間的關系。作為研究者,在開始這個項目時,我想探討的基本問題是當代民族國家中土著人的身份問題。我一直認為,丙烯畫及其描繪物提供了該問題的一個重要案例。以丙烯畫為中介,土著居民被其他人所知曉,同樣以丙烯畫為中介,他們及其意義參與并影響了外來移民政府所涉及的復雜關系領域。這本書是在嘗試理解:究竟發生了什么?它是如何發生的?丙烯畫如何成為一種被人重視的有意義的象征性實踐?我使用“象征性實踐”這一框架是經過深思熟慮的,而我對該問題的回答將表明,繪畫的意義帶來的收益并非充分的答案。人們必須表明,這些繪畫作品如何在實踐中獲得意義。 這些跨文化物品的部分表征潛能,或者說是可以表達些什么的潛能,不僅與土著的意義系統和社會關系密切相關,而且也與占據主導地位的歐洲—澳大利亞社會中的藝術話語與藝術體制密切相關。在追蹤它們從當地的制作語境轉移到遙遠的國際化場所(它們在那里流通、展覽和交易)的過程中,人們必須跟著它們的路徑,穿過相互交織的文化生產領域,既位于澳大利亞民族國家中,也位于藝術的具體社會世界中。它們兩者都擁有可以評估文化形式和差異中的價值的話語。 這本書的第二個關注點是一種新的藝術人類學,它以一種批判的方式對待藝術概念。換言之,我認為將文化產品指定為藝術,這本身就是一種符號化實踐,而不僅是一種分析范疇。這也將我的注意力引向讓物品成為藝術的體制和實踐。 *終,我關注的是通過阿爾君·阿帕杜萊的著作而為人們所熟悉的“物的社會生命”(其關注點在于跨文化和流通),它表明在解釋任何文化形式時,穩定不變的文化語境存在嚴重局限。人類學的目標是描述一種“符號的世界”,這曾是一個富有生產性的觀念,但從上述角度看,它就沒有那么重要了。因此,我將注意力放在意義的創造以及它所發生的社會關系中。在*寬泛的層面上,我的分析圍繞著“文化生產”這一更具自我意識的概念所隱含的體制和實踐,以及對實踐和表征的異質領域的認識而展開。 在文化生產中發生的轉變與兩種理論研究密切相關。一者包含了土著居民及其文化實踐的跨文化環境的轉變,另一者包含了“高雅藝術”的問題以及什么創造了“藝術對象”。盡管這些問題的思考脈絡迥然不同,但在該研究中它們不得不走到一起。思考土著藝術運動需要關注文化制作(生產)的體制,而不僅僅是通過抽象概念進行篩選。太多的人和組織機構參與到制作土著藝術的過程中,這使它不再是一種“當地產品”,即完全在當地土著社群的框架下生產。本研究面臨的挑戰在于藝術的跨文化性質和跨文化活動不斷變化的多重地域。 對人類學家來說,在這些情況下從事研究非常艱難。特別是因為奇特的、不斷變換場所的民族志知識本身。這種知識不可避免地成為它所表征的一部分。在此意義上,土著繪畫的流通驗證了人類學實踐的當代狀況,喬治·馬庫斯對此有精確的描繪。對現在從事研究的很多學者而言,這都是一個普遍存在的困境。我們對一個社會、地域或現象的認識越來越不是能在一兩年內收集完成的(功能主義人類學曾將此轉換成一幅系統的圖景),而是包含了一系列令人困惑的錯位。正如克利福德·格爾茨所寫:“當一切都發生改變,從微小的和直接的到巨大的和抽象的—研究對象和圍繞它的世界,學者和圍繞他的世界,圍繞兩者的更廣闊的世界都改變了—看上去并沒有什么地方可以作為參照,以便對改變之物和其如何改變進行定位。” 在其著作《事實之后》中,格爾茨找到了一種聰明的方式來解決“現在在這里”的認識論問題,即回顧人們以往如何認識它。他認為,他“對我的城鎮、我的職業、我的世界和我自身之變化的記述”并不需要“有意的敘述、衡量、回顧或結構性進展”。但是,這種民族志知識的投射不能像布羅尼斯拉夫·馬林諾夫斯基筆下英雄的民族志學者那樣,獨自一人在基里維納海灘上寫下一切。 這是一個我不能單純用民族志講述的故事,當然也不能通過不顧它自身歷史、社會和文化根基的民族志來講述。我想要闡明,在這種認知的情況下,人們可以期待何種秩序,以及它對敘事可能性有何影響。我對保存不同于我現在敘事情境的過去時間的即時民族志很感興趣,將那時的我(例如)作為數據資料,甚至作為一種不同的聲音,具有一種額外的維度,這對敘述故事非常重要。我自身的盲目和無知,指示了關于我們所知的“土著藝術”的現實,這也是體現了其存在的一個時刻。比如,從現在的角度來看,我以什么樣的聲音才能討論1973年或1974年時自己對丙烯畫的理解或誤解?我那時并不像現在這樣理解土著繪畫,即作為一種尚未在社會上形成的、正在浮現的澳大利亞民族身份符號。 雖然如此,在這個故事中,民族志知識和實踐是分散的和多地點的,但同時也是在*權威的聲音中被挑戰的,這是關鍵之所在。因此,對丙烯畫發展過程的直接敘述非常困難。叢林的世界和城市的世界看上去如此不同,即便我有澳大利亞白人朋友做向導,仍然難以成為那個世界的參與者,(我現在才意識到)這是他們和我與澳大利亞中部畫家一起共有的世界。因此,這本書必然也是關于某個學科時刻的,是關于人類學和民族志知識的當代變遷的。

繪畫文化:原住民高雅藝術的創造 作者簡介

弗雷德·R. 邁爾斯(Fred R. Myers) 紐約大學人類學系教授,美國民族志研究學會會長。主要著作包括《平圖琵社會,平圖琵自我》(1986)、《文化交流:重塑藝術與人類學》(1995)、《繪畫文化:原住民高雅藝術的創造》(2002)、《物帝國:價值領域和物質文化》(2002)等。

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

朝聞道

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

中國歷史的瞬間

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

詩經-先民的歌唱