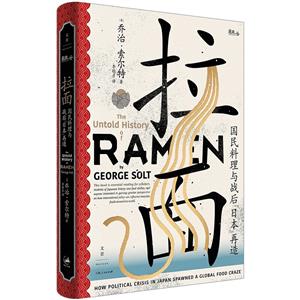

拉面 · 國民料理與戰后日本再造(精裝) 版權信息

- ISBN:9787208172456

- 條形碼:9787208172456 ; 978-7-208-17245-6

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

拉面 · 國民料理與戰后日本再造(精裝) 本書特色

李永晶推薦:“一部出色的食物社會學分析”

從舶來品到國民料理,從勞動人民的主食到風靡全球的日本標簽

一碗拉面的成名,現代日本的進化論 ·以原料窺測國際局勢:面粉、肉類、湯頭,美國占領輸入大麥,為絕望與饑餓的戰后日本帶來新生

·以制作透視文化象征:手作、慢食、在地特色,借禪意和風去中國化并抵抗西化,詮釋傳統,重述歷史記憶

·以消費推理身份認同:果腹、速食、潮流料理,新新食客和多種經營折射社會之變,走向世界,再造“日本”

拉面 · 國民料理與戰后日本再造(精裝) 內容簡介

《拉面》是一部以食物為切口探究日本社會變遷的研究性著作。醇厚、咸香、暖和的熱湯拉面于19世紀末引進日本,因明治維新的城市化發展而被視為具有階級色彩的大眾食物。而一個多世紀后的今天,拉面已成為了風靡全球的日本飲食標簽。本書將拉面的逐步流行歸因于全球語境下的政治和經濟變遷。借助近年解密的戰后美國政府檔案,及電影、漫畫、電視節目、流行文學等多樣化的日本歷史材料,索爾特揭示了地緣政治局勢演變和經濟發展、媒體輿論、消費主義對社會生活及飲食的密切影響。

拉面 · 國民料理與戰后日本再造(精裝) 目錄

引言 日本的國民料理

**章 街頭生活:日本工人的中國面

第二章 不易之路:黑市經濟與美國占領

第三章 轉型再出發:飛速發展的推動力

第四章 推廣與定位:拉面形象的重塑

第五章 “本月主打”:美式拉面與“酷日本”

結論 時間將會證明:反抗的食物

致謝

參考文獻

拉面 · 國民料理與戰后日本再造(精裝) 節選

反抗的食物

他說……

我的人生……

我的靈魂……

都在……碗中

嘗嘗吧!

—— 竹田和重(Mita Ryosei), 東京“六厘舍”(Rokurinsha) 拉面店店主 日本二十年來的經濟停滯與就業市場萎靡,再加上中國及韓國的經濟成長的趨勢,都改變了工作與就業保障在日本年輕人心中的定義。然而,在衰退中成長的年輕一代看來,獨立拉面店的經營者就像是不可思議的英雄人物一樣,是他們心目中的名流——這些經營者不僅重新定義了日本流行文化,甚至還重新定義了“日本”本身,無論在國內還是海外。正如同索尼、本田與松下的創辦人在上一代日本人心中的地位一樣,那些出生于20 世紀70 年代的拉面店經營者也已經在2000 年代蛻變成為日本小規模全球實業家的代表了。

若要在拉面敘事中尋找出始終一致的脈絡,“爭議之食”想必是*好的概括了。拉面以來自中國的現代食物之姿出現在日本,而在當時,西方代表著現代,東方世界則是守舊的象征。制作這道料理的人主要是日本中餐廳的中國師傅,或者是在中餐廳工作或當學徒的日本人。在那個日本政要鼓吹快速工業化并采行西方發展道路的年代,“支那面”的主要消費者是體力勞動者、夜間工作者與軍人。在推車小攤、中國餐廳、西式食堂與小餐館都可以吃到“支那面”,這些場所匯集了從鄉下進城打工的人、少數民族與其他流離失所的族群。這里提供了就業的入門機會,盡管失業的危險隨時可能降臨。

第二次世界大戰中,拉面在日本各個城市中消失,*后又在美軍占領期間以“中華面”之名回歸,為饑荒遍地的日本提供“補充能量”。在經濟高度成長時期(1955—1973),而當時中產階級的小家庭成為社會組成核心,家庭的可支配收入也逐漸增加,拉面因此成為了年輕的單身勞動者的能量來源。再后來,20 世紀70 年代,隨著豐田汽車等大量出口的制造業成為日本在國際經濟上的形象代表,獨立拉面店也開始發展成為失意的企業工人的避風港。

20 世紀80 年代,日本的地產業開始出現金融泡沫,股票投機越發向奢侈品與休閑服務消費市場集中,在這一階段,拉面演變成為日本一般民眾面對法式與意式這些時尚又精致料理時的另一種選擇。到了1990 年代,由美國人主導的全球速食產業促進了前所未有的全球消費均質化,拉面的國家形象在此時變得更加鮮明,政治意涵也更加強烈,2000 年后更發展出愛國主義或新民族主義的拉面店。

拉面原本是一道以日本年輕人為主要服務對象的料理,盡管這個國家的人口天平越發向老齡化傾斜。拉面也一直保持著偏油、偏咸、淀粉含量高的特質,盡管當下的主流飲食習慣提倡健康為重。日本有眾多極富地區特色的風味拉面,但就整體而言,它依然可以為日本代言。在日本,拉面經濟實惠,幾乎所有人都可以負擔,但是因為拉面粉絲的瘋狂追捧,要品嘗到一碗品質絕佳的名店拉面,可能要花費幾個小時排隊等候。而在已經衰落但還未徹底消失的美國全球霸權下, 拉面也被視作泛亞洲主義的象征。

*后一點,也許也是*重要的一點,日本的拉面行業始終堅持通過“暖簾分”(noren wake)制度開設分店,拒絕讓企業資本進入造成產業壟斷。日本有80% 的拉面店都是獨立經營商戶。盡管從20 世紀90 年代開始,這些小型拉面店就歷盡掙扎,不過它們*終得以生存了下來。所謂的“暖簾分”制度,就是拉面店主讓那些跟在身邊至少超過一年的員工學習制作拉面湯頭、醬汁配方,經過訓練后再離開師傅獨立開店,通常不收取任何費用,就這樣讓知名店家的經營模式不斷復制,而并非金字塔形的企業架構。東京東池袋“大勝軒”的創辦人山岸一雄、“武藏面屋”的創辦人山田雄與“拉面二郎”(Ramen Jiro)的創辦人山田拓美(Yamada Takumi),都允許學徒在外開設分店并會給予祝福。這些獨立經營的拉面店就在創始人分文未取的情況下開花結果。蘸面發明人山岸一雄在面對“拉面之鬼”佐野實的采訪時曾解釋:“有些人會將配方當作商業機密,嚴格看守并且拒絕公開, 這些人其實應該分享自己的配方與技術比較好。不能總是想著‘那是我的風味’,也該想想所謂‘我的風味’到底怎么延續下去。我自己沒有小孩,因此有很多人喜歡‘我的風味’時,我真的很開心。”

暖簾分制度使許多拉面店能夠承襲名廚名食的光環,這些分店同時也展現了創始人的成就與寬宏大量。它讓年輕的拉面工作者得以擁有小型企業所有者的身份,以維持不是特別優渥卻相對穩定的生活。盡管因為速食產業的興起,以及它在降低成本和擴大經濟規模上的成功,許多像日本大眾食堂這樣的小餐館都在20 世紀90 年代逐漸沒落, 不過還是有許多日本年輕人繼續在知名拉面店接受訓練,并企圖獨自經營分店。如此一來,對于那些有抱負卻不適合或沒興趣在大企業工作的年輕人而言,拉面店就成了90 年代企業縮編后*火熱的就業新趨勢之一。暖簾分制度中的反企業要素,以及2000 年之后開始興起的慢食運動,都賦予拉面制作一種左翼的政治共識,不過,90 年代后拉面師傅的詩作、店家命名方式、作務衣與發型的改換則都是屬于右翼行為。因此,拉面成為日本國家認同快速變化之下的靈活支撐,而這樣的國家認同,通過真人秀節目營造的新的歷史感受和情緒來獲得定義,并混合了以外國人期盼為主的“日本”元素。

對于在20 世紀70 年代出生的日本人來說,90 年代后的拉面店是他們的就業選項和潛在的創業選擇之一。同時,由于經歷過日本經濟高速成長期,拉面被賦予了可與美國大型企業組織及美式速食產業相抗衡的堅實象征意義。舉例來說,經濟學者竹中正治(Takenaka Masaharu)在其著作《拉面店vs. 麥當勞》(Ramenya to makudonarudo) 中描述了拉面制作與消費熱情所影射的政治對立。[1] 這本書在序言部分公開譴責了那些不知羞恥地批判自己國家的海外日本學者(特別是美國的日本學者),接著他提到本書的用意是要去分析,面對美國與日俱增的影響,究竟怎樣的日本價值才值得保留。竹中正治認為,比起一味吹捧美國,我們更需要將兩國之間的習慣進行整體比較,如此才能合理平衡各國商業文化的利益價值和利弊。

竹中正治認為,相比美國而言,日本國內的平均制造規模更小, 產業的資本集中度相對較低,這正是日本價值所在。這兩個因素都有助于差異、多樣與創意這樣的特質在文化中開花結果。他認為產業中的資本集中度越低,差異化與原創性就會越高。美國制造業攜著大規模、純利益導向的商業方式來到,威脅著日本僅存的優勢,此時較小規模的制造業更需要受到保護。竹中正治在其著作**章《持續仰賴麥當勞的美國人vs. 征服拉面的日本人》中提出他的觀察:

大型企業需要專注在以宏偉績效為基礎的目標上,也就是說要以滿足多數人的需求與渴望為目標。當這樣的過程經過一再復制之后,就會變成一種排除局外者的局面,并在制造上達到特定的均質化或標準化。麥當勞正是這樣的企業形態……麥當勞的成功就是美國飲食文化貧瘠的另一種說法。麥當勞散布全球其實就是美國垃圾食物的全球化。

另一方面,“拉面店式的供應體系”仍然存在于日本的動畫或漫畫之中,而且深深地扎根。相較于盡力滿足多數人的需求,制作者有著忠于自我情感的堅持,也因此保留了許多可能性,并且在必要時更新產品。在這樣的情況之下,盡管每一筆交易只能帶來微薄的利潤,卻有著多元又獨特的結果;而任何在這種情境之結下的產出,經常會出人意料地出眾。

竹中正治對于小型企業價值的理解是如此直白又難以反駁,他不僅試圖保留與美國大企業直接對立的“拉面店式”生產模式,而且將拉面店視作一種代表日本特色的企業模式,實在是一種相當值得注意的新穎應用。根據他的邏輯,大規模企業代表著美國文化(以麥當勞為代表),而不在乎豐厚盈利與過度擴張的工匠精神(以獨立拉面店為代表)則是日本文化的代表。然而,除了標題之外,竹中正治的書中其實并沒有對拉面制作或拉面店的商業架構進行真正的討論,上面引述的這段便是全部了。相反,讀者在書中看到更多的是竹中正治針對美日兩國之間在政治、經濟與社會組織上的差異進行探討(如名為《愛辯論的美國人vs. 寫博客的日本人》等章節)。

自從20 世紀80 年代壽司完成國際化之后,拉面就成為了日本餐飲業中*重要的也是*成功的全球出口項目,并在過去二十年間成為了一種全球現象。到了2000 年代,被包裝成推向外銷商品的日本文化元素經過重新配置,從近代早期的遺存(歌舞伎、壽司與木刻版畫)轉變為戰后生活的紀念物(動漫、拉面與電玩)。經濟高速成長期就在這樣的情境之下翻開了嶄新的一頁,而學術研究與博物館陳列便是其中的組成要件。有別于20 世紀日本在海外形象中那些以軍國主義、經濟主義與美學主義特質為主的隱喻,這樣的轉變使得日本60 年代的日常生活要素成為重新定義國家形象的泉源,而新的“日本”只與生活方式和品位有關。

拉面歷經了上個世紀的動蕩變遷,從來自中國以便利、快速與營養豐富聞名的異國料理,晉升為日本工人階層的主食,*后成為代表日本傳統的手作精神、復古審美與小規模制作結合的“慢食”象征。在這一過程中,我們得以觀察到食物供應鏈的延長,以及為廣大消費者提供安全、健康又美味的食物與以獲利為動機的經營的矛盾沖突。拉面在日本的發展也呈現出這些事物聯系隨時間推移的變化,以及烹飪與飲食習慣如何無縫銜接,從工人階級的變成國家的傳統。這道料理可以同時歸屬于不同類別(日式料理、暖心料理、中式快餐、夜間酒后食物、工人階級午餐、年輕人的食物及單身漢的食物),而每一種類別都涉及不同日本群體的飲食習慣發展史,也讓我們看見一國之內的差異與變化情勢。通過這樣的方式,拉面便讓我們一覽文化生成的過程,不僅是在國家層面,也包含了階級(藍領)、性別(男性)、世代(年輕人)與民族劃分(中式)各個層面和角度。

經由拉面來觀察日本歷史的特殊意義在于,它凸顯了社會結構下眾多不同領域的相互關聯,因此為研究歷史變化提供了依據。拉面是都市生活細小樂趣的縮影,而其喚起情感共鳴的力量勝過其他以面粉為主要原料的同類料理,例如御好燒和烏冬面。那些與拉面相關的諷刺性和不協調性,都可以幫助我們理解現代日本政治中所潛在的矛盾。具體來說,這道料理做法源自中國,材料來自美國,不過卻是現代日本的象征;20 世紀30 年代,拉面意味著機械化的食品生產和社會高速發展的能量需求,到了20 世紀90 年代,卻轉變成為秉持匠人精神手作慢食的料理代表;20 世紀80 年代對各地區風味差異的強調, 實際上意味著飲食習慣在高度成長期的同質化發展;另外,雖然目前全世界流通的速食拉面與日本之間鮮少有什么關聯,但是開遍世界各地的拉面店卻被視為日本年輕化飲食的形象代表。

因此,拉面可以作為觀察現代日本社會各個層面變遷的重要標志——中日關系的復雜本質、日本對美國進口糧食的依賴、營養科學的改變、從果腹到娛樂的觀念轉型,以及關于戰后日本掙扎、成功與停滯的國家敘述……這些全都融入了這道湯面的歷史之中。然而,究其根本,將工業勞動力的控制視為政治決策的關鍵,是拉面發展歷史中不可分割的基礎。當帶領日本經濟高速成長甚至產生經濟飛躍的全球經濟體系被放松監管與提倡私有化的新古典自由主義政策取代,拉面的國家敘事也孕育出了“有機生產社群”(organic productive community)的概念。全體大眾的集體意愿由文化上統一的勞動力所代表,*終將工業勞動者的特色飲食轉變成為代表全國人民的抽象概念。

拉面 · 國民料理與戰后日本再造(精裝) 作者簡介

喬治??索爾特(George Solt)

索爾特出生于日本東京,后隨父母遷至美國。2009年在加州大學圣地亞哥分校取得史學博士學位,曾任美國紐約大學歷史系助理教授,現為日本同志社大學歷史教授。研究領域為當代日本史,關注當代日本政經轉型與社會再造之間的關聯。 譯者簡介:李昕彥

荷蘭鹿特丹大學文化經濟碩士。旅居德國,從事中英德口筆譯。

- >

朝聞道

- >

我從未如此眷戀人間

- >

巴金-再思錄

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

羅庸西南聯大授課錄