-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

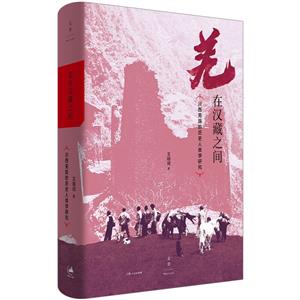

羌在漢藏之間:川西羌族的歷史人類學研究 版權信息

- ISBN:9787208172791

- 條形碼:9787208172791 ; 978-7-208-17279-1

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

羌在漢藏之間:川西羌族的歷史人類學研究 本書特色

適讀人群 :廣大讀者·著名歷史人類學家王明珂,詳解川西羌族歷史文化 汶川、茂縣、理縣、北川、松潘,聚十余年田野研究之力,深入羌民千年根脈。從漢代河湟西羌、唐代西山諸羌、明清羌民,到當今羌族,羌何以為“羌”?深谷村寨到街市城鎮,孟獲后代或大禹子孫,白石信仰與端公唱詞,當代羌族身份認同何在? ·民族史與民族志寫作范本 眾多創造性歷史人類學論述,“一截罵一截” “毒藥貓” “英雄祖先” “弟兄民族”。以羌民研究實踐邊緣視角,剖析華夏的融合演進,詰問“民族” “文化” “歷史”之新解。如《讀書》雜志書評所言:這一本記錄與詮釋“羌人”歷史與文化的學術著作,實際上是對人類“族群”生存狀態的一次深刻解讀,具有廣闊而普遍的啟發意義。 ·經典再版,全本修訂,新增長篇序言 《羌在漢藏之間》初版由中華書局于2008年推出,已斷版多年,眾多學者師生翹首以盼。當年出版時正遇汶川地震,舉國嘩然,汶川、北川、理縣等地也因此為大眾所知,而本書正是了解川西的*佳入口。此次再版全本修訂,新增萬字長序,及30幅彩圖,帶領讀者走入震前的川西田野。

羌在漢藏之間:川西羌族的歷史人類學研究 內容簡介

本書基于作者在汶川、茂縣、理縣、松潘、北川等地區多年田野考察的經歷,并結合豐富的古今文獻檔案,對該地區社會、歷史與文化做出的多層次探討和長時段解讀。書中介紹了羌族族群的歷史記憶與身份認知、近代民族識別過程中羌族身份的重建、當前羌族在民族區域自治政策下的生活狀態,有助于我們理解羌族的歷史演變與社會生態,具有積極的社會意義和學術價值。本書由中華書局于2008年初版。

羌在漢藏之間:川西羌族的歷史人類學研究 目錄

2021年版自序

2008年版自序:化陌生為熟悉

序(李亦園)

前言

文本與田野說明

社會篇

**章 地理環境與人群

第二章 村寨與城鎮生活

第三章 族群認同與區分

第四章 結構下的情感與行為

歷史篇

第五章 羌族史:典范與解構典范

第六章 羌族史的再建構:華夏邊緣觀點

第七章 本土根基歷史:弟兄祖先故事

第八章 羌族認同與英雄祖先歷史

文化篇

第九章 古羌人文化:事實、敘事與展演

第十章 當代羌族認同下的文化再造

結語 歷史的創作物與創作者

參考書目

謝詞

2008 年版追記

羌在漢藏之間:川西羌族的歷史人類學研究 節選

歷史的創作物與創作者 在本書中,我介紹一個居于漢、藏之間的民族——人口只有約20 萬的羌族。這是一個古老的民族,也是一個新的民族。他之所以古老,是因為三千多年來一直有些西方“異族”,被商人或歷代華夏(古代中國人)稱為“羌”;無疑他們的血液與文化,或多或少的,曾流入當今許多被稱為羌族或氐、羌系民族的中國邊緣人群之中。從另一角度來說,這卻是一個新的民族。因為凝聚當今“羌族”的歷史記憶,包括對“羌族”這個民族稱號的記憶,都在近數十年來才成為川西北一些人群的本土知識。 然而,羌族卻不是一個奇特的民族。在前言中我曾提及過,西佛曼與格里福所言歷史人類學的兩大主題:“過去如何造成現在”,以及“過去之建構如何被用以詮釋現在”。這兩大主題,在關注“歷史”與“民族”等主題的人類學或歷史學研究中,幾乎是說明“民族由來”的兩個沒有交集的詮釋模式。在有關中國民族或中國少數民族研究中,這便是“歷史實體論”與“近代建構論”之爭。由“羌族”研究所得,我對此的看法是:與世界上所有的“民族”一樣,羌族是歷史的創作物,也是歷史的創作者。 作為歷史的創作物,無論是漢代的河湟西羌、唐代的西山諸羌、20 世紀前半葉的羌民,或是當今的羌族,都是歷史與“歷史”的產物。這歷史,也就是我所稱的華夏邊緣的歷史;“歷史”,則是在此歷史中,人們(漢與羌)所建構、認知的“歷史”。作為歷史的創作者,他們也創作歷史與“歷史”。被漢人視為“羌人”或“羌族”的人群,以各種表征與行動,來響應其相對于漢、吐蕃或藏的邊緣地位,因此締造種種歷史事實(如,或聚集諸部與唐朝、吐蕃對抗,或成為漢、西番或藏)。同時他們也創作“歷史”,以詮釋、建構其內部各群體間的或相對于漢人的族群本質。也就是在這樣的歷史與“歷史”中,“羌”成為漢、藏間一個漂移的、模糊的邊緣。 一、 華夏邊緣的歷史與“歷史” 古今華夏心目中的羌人與羌族歷史,事實上并非某一民族實體的歷史,而是一個“華夏邊緣”的歷史。這個華夏邊緣的歷史,是當前羌族的歷史,也是華夏歷史的一部分。近代羌族成為一個中國少數民族,并非只是近代中國知識精英的發明或建構。因此,我難以認同“歷史實體論”與“近代建構論”之說。 以華夏邊緣歷史來理解羌族,我們可以說,由“羌人”到“羌族”至少經歷了三個過程。一是“羌”為漢人觀念中西方異族與族群邊緣。由商到東漢,這個族群邊緣隨華夏的擴張逐步西移,終于在東漢魏晉時在青藏高原的東緣形成一個“羌人地帶”。后來在隋唐時吐蕃政治與文化勢力東移的影響下,以及唐朝與吐蕃在此進退相持之下,這個羌人地帶大部分的人群逐漸漢化或“番化”(在漢人的觀念中),因此“羌人”的范圍逐漸縮小。到了民國初年,只有岷江上游一帶較漢化的土著,仍在文獻中被稱作“羌民”。 二是受西方“國族主義”影響,近代中國知識分子在歷史與文化記憶遺存中重新調整華夏邊緣(此時亦是中國邊緣),以建構新國族。漢人成為此國族的核心,古代所謂的“四裔蠻夷”則成為邊疆少數民族。清末民國以來的中國民族志與民族史研究與書寫,一方面說明這些少數民族的落后與邊緣性,一方面說明他們與漢族間長久以來的弟兄民族關系。就在這樣的背景下,有關“羌”的歷史記憶被建構成“民族史”的一部分;岷江上游人群的文化與習俗,也被探索、描述為“羌族文化”或“氐、羌民族文化”。 第三個過程是,近代以來岷江上游本土知識分子的我族建構過程。在各種外來觀念與歷史文化記憶影響下,以及在新的經濟與政治環境下,岷江上游與北川的部分民眾逐漸接受或爭取成為羌族。本地知識分子也在漢與本土社會記憶中,以及在“英雄祖先”與“弟兄祖先”兩種歷史心性下,學習、選擇與建構他們心目中的羌族歷史,選擇、建構與夸耀他們的羌族文化。通過一層層的歷史與文化之學習與夸耀,羌族成為一建立在本土認同上的民族。 由華夏邊緣觀點來了解“華夏”或“中華民族”,我們也可以將此“華夏邊緣歷史”分為三期。 首先,由商至漢晉時期,以“羌”為表征的華夏西部族群邊緣,隨著華夏的西向擴張而西遷,終于移至青藏高原東緣,這是“華夏西部族群邊緣的形成與漂移期”。其次,由唐至清,在漢人心目中西方可稱為“羌”的人群愈來愈少,而相對的“番”愈來愈多,顯示華夏西方族群邊界逐漸深化與鮮明化,此為“華夏西部族群邊緣的深化期”。*后,晚清到1980 年代,可以說是“華夏西部族群邊緣的質變期”。在此時期,通過語言學、歷史學、民族學等所建立的“羌族”“羌族史”“氐羌系民族”“藏緬語族羌語支”等知識,使得舊羌人地帶上的非漢族群成為各個少數民族,聯結在中國國族網絡之內。此也便是在民族主義下,中國知識分子喚回漢晉“羌人地帶”記憶,并通過新學術書寫重新糅化、模糊化此華夏西方族群邊緣,由此將藏、羌、彝等“少數民族”納入“中華民族”邊緣內。這個變化,以及當代羌族、彝族等的自我歷史與文化建構,共同創造了新華夏邊緣,或更準確地說,應是中華民族邊緣。 在歷史上,華夏不斷地想象、界定與描述西方異己“羌人”。這些描述,作為一種活化的社會記憶,也影響華夏與“羌人”間的互動。“歷史”影響、締造歷史,并造成新的“歷史”(記憶與敘事)。雖然華夏不斷地描述、記錄他們心目中的“羌人”,然而完整的并成為社會典范記憶的“羌人歷史”,在中國歷史上似乎只出現過兩次。漢晉時期,**部華夏觀點的“典范羌族史”被編定,那便是《后漢書· 西羌傳》。此后直到清末,各部中國正史中都沒有介紹“羌人”及其歷史的專章,也就是說,沒有“典范羌族歷史”再被華夏書寫、保存與流傳。再來便是,由20 世紀初始,在“中國民族史”研究、書寫中的羌族歷史建構;基于這些片段的研究,終于在1980 年代,幾種典范的“羌族史”被完成。這不只是一種新的典范羌族史書寫,相對于《后漢書· 西羌傳》來說,也是一種新的文類(genre)創作。 上述兩種“典范羌人歷史”書寫之間,相隔了近1700 年之久。這顯示,以“羌人”來表述的“華夏”的西部族群邊界,經歷了兩大階段變化。**階段,此華夏西部族群邊緣形成于后漢魏晉之間,《西羌傳》描述、表達此族群邊界。在此文獻中,華夏想象、描述這些西部異族是被華夏圣王“舜”驅逐到邊區的“三苗”后裔,也是姜姓的一個支族,其豪酋家族又是中原去的一個逃奴“無弋爰劍”的后裔。第二階段,在近現代的“羌族史”敘事中,羌族是炎帝、共工的后代,其后裔除了羌族之外,目前還廣布于漢、藏、彝與所有西南氐羌系民族之中。經由語言、考古、體質與民族學知識之助,各民族間的緊密歷史關系被建立起來。由這些古之華夏與今日中國人對“羌”的歷史敘事來看,三苗之后的羌人,是華夏心目中的“夷狄”;炎帝之后的羌族,則是中國人心目中的“少數民族”。對古之華夏來說,“夷狄”是在邊界外的異族。對今之漢族來說,“少數民族”是國家主權、疆界內的邊緣族群與兄弟民族。如學者所言:“文類”反映與建構“情境”。在此,“文類”的轉變,也反映與造成新的“情境”。

羌在漢藏之間:川西羌族的歷史人類學研究 作者簡介

王明珂 著名歷史人類學家,1952年出生于南臺灣黃埔軍校旁的眷村,臺灣師范大學歷史系碩士(1983),美國哈佛大學東亞系博士(1992),臺灣“中研院”第30屆人文社會科學組院士,曾任“中研院”史語所所長。長期從事于結合華夏與華夏邊緣,以及結合人類學田野與歷史文獻的中國民族研究,其多點、移動的田野考察遍及青藏高原東緣羌、藏、彝族地區。主要著作有《華夏邊緣》《羌在漢藏之間》《英雄祖先與弟兄民族》《游牧者的抉擇》《反思史學與史學反思》,以及《尋羌》《父親那場永不止息的戰爭》等田野雜記及隨筆集。

- >

隨園食單

- >

李白與唐代文化

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

月亮虎

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

推拿

- >

回憶愛瑪儂