-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

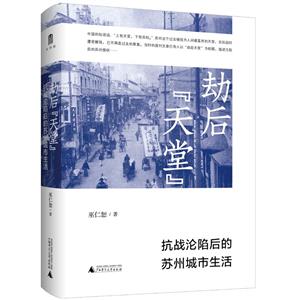

大學問·劫后“天堂”:抗戰淪陷后的蘇州城市生活 版權信息

- ISBN:9787559843715

- 條形碼:9787559843715 ; 978-7-5598-4371-5

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

大學問·劫后“天堂”:抗戰淪陷后的蘇州城市生活 本書特色

1.中國的俗語說:“上有天堂,下有蘇杭。”可這個遭遇日軍轟炸和洗劫后的“人間天堂”已是另一番殘酷景象。殘垣斷壁、路有餓殍,與逐漸興起的娛樂業形成鮮明對比,不禁讓人想起“朱門酒肉臭,路有凍死骨”的詩句。 蘇州在抗戰淪陷初期遭到嚴重破壞,隨著社會秩序逐漸恢復,尤其是蘇州作為偽江蘇省省會,有大批偽政府公職人員、上海寓公、商人進駐,給其休閑娛樂業帶來一種畸形繁榮,貧富差距尤其巨大、暴力事件層出不窮,物價飛漲、黑市猖獗,從中亦可窺見抗戰時期淪陷區百姓的生存面貌。本書透過對淪陷區的城市史研究,試圖擴大抗戰史的研究視野,從普通市民大眾及淪陷區百姓的生活生命體驗的角度,揭示不同面向的抗戰歷史。 2.“在苦悶的氣氛下,也只好進菜館、咖啡廳,以作為暫時逃避顯現實的去處”“從今,我決不再刻薄自己了,交交神氣朋友,有了錢盡管用,今天米賣二百,明天又許漲到二百五,前途茫然”……誰能體會這種紙醉金迷掩藏之下的“茫然”“哀鳴”?淪陷后的蘇州,看似仍是繁榮的“天堂”,可有人在旅館中享受、也有人在旅館中自殺,有人為了一點點生存的利益打得頭破血流、也有人消極避世麻醉神經……沒有人能在戰爭中獨善其身,時代的重壓壓在每個人身上,猶有千鈞重。繁華不過是虛假的面具,背后的眾人早已被當權者吸干了血,只剩一副骨架罷了。 一面要求民眾戒煙,創立所謂戒煙所;一面明目張膽銷售鴉片,從中牟利,毀我國人,占我國土。這就是日軍控制下的殘酷真相,這就是汪偽政府治理下的淪陷區。大東亞共榮的謊言不攻自破,日本人的陰謀昭然若揭。

大學問·劫后“天堂”:抗戰淪陷后的蘇州城市生活 內容簡介

俗語云:“上有天堂,下有蘇杭。”蘇州,這個過去被視為人間*富庶的天堂,在中國對日抗戰期間遭受摧殘,已不再是過去的景象。這動蕩的八年,身處淪陷區的蘇州百姓是如何度過的? 本書透過蘇州的茶館、菜館、旅館與煙館等四種休閑行業的研究,呈現抗戰時期蘇州“畸形繁榮”的城市生活,扭轉了過往對淪陷區遭受嚴重破壞、經濟凋敝、工商與金融萎縮等的既定印象。同時從大時代的城市看人民的日常生活,亦從畸形的繁榮見民眾的消費習慣與集體心態。此外,作者通過對淪陷區的城市史研究,試圖擴大抗戰史的研究視野,從普通市民大眾及淪陷區百姓的生活生命體驗的角度,揭示不同面向的抗戰歷史。

大學問·劫后“天堂”:抗戰淪陷后的蘇州城市生活 目錄

導論1

**節淪陷區的城市史研究回顧4

第二節章節概要11

**章從傳統走向現代17

**節近代蘇州的城市發展19

第二節新舊并陳的茶館23

第三節從酒樓到菜館32

第四節從客棧到旅館40

第五節從煙館的盛行到禁煙運動50

小結63

第二章從天堂到地獄

**節蘇州淪陷的過程67

第二節偽政權的建立與轉移80

第三節汪偽政權在華中淪陷區的統治政策88

第四節淪陷后蘇州城市社會結構的變遷98

小結104

第三章嚴禁與取締下的茶館106

**節茶館的經營與發展108

第二節茶館的多元功能114

第三節同業組織的成立與轉型123

第四節偽政府對茶館的控制127

小結136

第四章“利市三倍”的菜館139

**節淪陷前期菜館業的恢復141

第二節菜館業面臨的難題146

第三節淪陷后期的畸形發展154

第四節菜館空間分布的變化162

小結173

第五章高掛“客滿牌”的旅館175

**節從浩劫到復蘇的旅游業177

第二節旅館的繁榮與其原因185

第三節汪偽政權對旅館業的管制193

第四節旅館業的經營與內部矛盾201

第五節旅館與戰時的社會問題206

小結213

第六章不戒吸的煙館216

**節鴉片壟斷販賣體系的建立218

第二節煙館與吸煙的盛行230

第三節淪陷后期汪偽政權的禁煙運動241

小結253

結論257

征引書目273

一、史料273

二、論文281

三、專書284

四、網絡資料288

附錄289

索引300

大學問·劫后“天堂”:抗戰淪陷后的蘇州城市生活 節選

沉溺茶館:在極度苦悶中找出路 自從事變以后,那市口上的幾家茶館生意,比了以前,益發的好起來了。不單是早晨人頭擠擠,就是下午也賓至如歸地熱鬧非凡,像觀前的吳苑、品芳、三萬昌,以及閶外的長安、彩云樓,湯家巷的梅園等處,可說座無隙地,這生意委實是發達極了。雖則茶價已經漲到了三四元一壺,可是一般茶客卻不以為奇,還是拼命地如同潮涌般望那茶館里去。 ——獨手:《閑話吳中四館》 茶館是蘇州的特色之一,淪陷以后蘇州的茶館依然盛行,甚至繁榮更勝戰前。當代學者王笛以四川成都為例的茶館研究,已經說明茶館是中國城市內“街頭文化”的代表之一,也是一個不受階級限制可以議論時政的場所,同時又是一個提供勞動力的自由市場。不僅如此,茶館也是重要的商業交易談判所、社會糾紛協調所。四川成都在抗戰時期位于大后方,當地茶館的政治文化發展到極高峰,尤其是將抵抗的政治文化帶到茶館之中。各種社會集團和政府官員都以茶館作為宣傳愛國和抗日之地,茶館儼然成了救國的舞臺。但同時政府對茶館的管控也愈來愈嚴,特別是壓制對政府不滿的言論和其他活動,政府如此大規模的舉動可謂史無前例。淪陷下蘇州茶館盛行的情況,和四川成都的情況非常類似,但是蘇州處于淪陷區,正好可對比大后方的成都。 本章以淪陷區的蘇州為例,想要探討的問題是:茶館這種所謂街頭文化之代表,到了抗戰時期所發生的變化,如茶館所具有的功能是否仍然存在?茶館的同業組織又發生了什么樣的轉變?在物價逐漸高漲的情況之下,茶館的經營者如何生存?淪陷區的政府如何控制這些茶館?這些都是本章所要探討的問題。實則淪陷后蘇州的茶館,反映了當局對公共空間的進一步控制。透過這個例子,可以呈現出淪陷區城市生活的一個縮影。 蘇州淪陷之后的茶館業逐漸復業,相對淪陷初百業蕭條的景象,包括茶館業在內的娛樂休閑業則是畸型存在。1938年的雜志形容當時各類商店已無貨可賣之時,茶館、茶肆、菜館的生意還能照常營業,如觀同興、吳苑、桂芳閣、品芳、同和等家,依然門庭若市。不過,某些附屬有書場的茶館,雖然觀賞彈詞評話的價格已經十足平民化,但是營業仍是清淡不堪。蘇州社會秩序穩定后,茶館的數量并沒有減少,尤其到1940年以后,反而有增長的趨勢。據1941年的報紙形容,蘇州的茶館仍是“五步一家、十步一肆,魚貫而立、項背相望”的程度。一說蘇州城廂內外,估計有茶館200余家。 據說當地*著名的茶館,屬太監弄的“吳苑”茶館。吳苑茶館在戰前就已聞名,淪陷后仍是蘇州*好的茶館,上至鄉紳名流,下到販夫走卒,莫不趨之若鶩。吳苑可以算是蘇州茶館的典型,其內部的陳設有瘦竹點綴的天井、假山布置的園林,以及四面廳、方廳、愛竹居、正廳與書場等等,分布在各部分,若不是老茶客,簡直摸不清門路。又據說內部空間可以容納一千人。戰前吳苑深處的茶館廣告,已可見其標榜內部有園林陳設之外,顧客層又鎖定在 “士人學子”與“閨閣名秀”,亦即包括婦女在內的上層階級。吳苑之所以維持不墜不僅是因為該茶館建筑陳設高人一等,其匠心獨運之處乃在于泡茶的水質,因為當地缺乏自來水,而河水或井水也不夠清潔,所以該茶館業者特別聘請人到胥門外的大河挑水進城烹茶,于是頗受好評。 除了吳苑,另一個著名的茶館是梅園,座落上東中市附近的湯家巷,一切和吳苑相仿,雖然門口設置許多烘餅的大爐,烏煙瘴氣中走進這茶客樂園后,眼前見到的是明亮的客廳。觀前街與觀內一帶,還有許多著名的老茶館,如桂舫閣、三萬昌、汪瑞玉、品芳等。玄妙觀內的茶館有春苑茶社,曾經發生茶房鋸樹不慎,傾毀屋瓦,以致茶客驚逃之事不過,另外兩處戰前茶館聚集之地,即閶門外與臨頓路的茶館,到淪陷后似乎沒有看到持續或新的發展。 蘇州茶館依顧客的層級而有高低之別。像三萬昌是投機者的聚集地,吳苑深處是公務員的憩息地,梅園是商人的集中點。“等而下之”的茶館也都有他們的老主顧。在江蘇其他的縣城里也可以看到茶館顧客的階級性,如常熟縣內茶館依消費群之不同,空間分布也有別。其消費階層大致可分為三大類:紳士、商人、勞工階層。城西石梅的四大茶館,位在虞山山麓,用附近的水煮茶,味甘而美,顧客主要是紳士與知識階層。南門外臺上的茶館則是商人討論商情的聚集處,該地區其實也是常熟縣的商業中心。至于西門內城隍廟附近也有一批茶館林立,但房子低矮、設備簡陋,當然茶價也*便宜,主要是勞工聚集消費處,尤其以瓦匠與木匠占大多數。 從蘇州的廣告上也可以看到一些茶館轉讓經營權,或是生意清淡的例子;甚至*著名的老牌茶館—桂舫閣和記茶社的股東也無意經營,而讓與老正興酒樓,這反映了茶館經營方面的難處。淪陷后蘇州茶館在經營上獲利上面臨*大的變量,和菜館一樣,就是原料價格的飛漲。蘇州在淪陷時茶葉主要由鄰近安徽與杭州一帶銷入,供應量與價格受到稅收高低、運輸順暢與否的影響。尤其是1940年之后,安徽一帶因為當局要加稅,茶商要求減稅,以致僵持不下,貨產堆積如山卻難以運出,因而影響市面價格甚巨。 茶葉價格的上漲也許對茶葉商有利,但茶館業者卻被迫不得不漲價。從1941年以后茶館業者就曾公告將漲價。如1941年3月,業者就以茶葉與燃料價格大漲為由,決定每壺增價二分,又如吳苑茶館已漲到每壺二角。到了1942年之后,茶葉原料輸入的價格更高,蘇州城內本地茶商不愿高價購買,使得市場清淡。3到1942年底,蘇州茶葉供不應求,價高仍有業者要買,所以茶價上漲趨勢難以遏止。到1943年時,蘇州茶葉供不應求的情況更加吃緊,甚至有執貨不賣者,市場上的茶葉價格居高不下。 至于茶館賣茶的價格也是愈來愈高,漲了70%,而且還有小費,即使汪偽政府有限價,仍然形同具文,蘇州仍有大批消費者光顧。1944年有一位讀者投稿報紙的文章里提到,吳苑一碗茶就要價5元,而且堂倌還要1元小費。他回想起數年前一壺只不過幾分錢,而且也無小費。即使是去年底茶價亦在3元左右,一轉瞬間就漲了70%。汪偽政府曾規定每壺不得超過3元5角,蘇州其他的茶館售價還是只有三四元,也沒有小費之說;但汪偽政府的限價命令,似乎對吳苑這些高檔茶館是無效的。雖然如此昂貴,但是很多人仍樂此不疲,許多的茶館營業依然興盛。 當然在戰時蘇州人仍然熱衷在茶館消磨時光,這樣的風氣難免令外人質疑。當時雜志上有一篇《蘇州的回憶》,對此給出了解釋: 茶食精潔,布置簡易,沒有洋派氣味,固已很好,而吃茶的人那么多,有的像是祖母老太太,帶領家人婦子,圍著方桌,悠悠的享用,看了很有意思。性急的人要說,在戰時這種態度行么?我想,此刻現在,這里的人這么做是并沒有什么錯的。大抵中國人多受孟子思想的影響,他的態度不會得一時急變,若是因戰時而面粉白糖漸漸不見了,被迫得沒有點心吃,出于被動的事那是可能的。總之在蘇州,至少是那時候,見了物資充裕,生活安適,由我們看慣了北方困窮的情形的人看去,實在是值得稱贊與羨慕。 蘇州人在淪陷后還能留連在茶館里,反映當地較戰時其他地區“物資充裕”“生活安適”。 雖然蘇州的茶館在淪陷后依然興盛,但是茶客的心理并不如想象中的適意。當時就有作家指出,蘇州人稱上茶館叫“孵茶館”, 看似徒耗光陰,但這也是蘇州人孵茶館的理由之一,即認為世界上沒有真是急要的事。不過,到了淪陷后蘇州人孵茶館的原因,并不只是如此單純了: 蘇州人確是特別懂得樂天安命,只顧個人享受,對于一團糟的國事漠不關心。看蘇州人好像福氣大,其實不然,只是蘇州人雖在極度苦悶之中亦能自尋樂趣而已。 事實的背后,反映的是一種集體的社會心理,也就是在“極度苦悶中”找出路,這和蘇州人熱衷其他休閑消費的原因一致,事實上這也是當時戰爭時期常見的現象。 淪陷時期蘇州的報紙文章中,充斥著討論現實與享樂的議題,反映出戰爭時期因為對未來的不確定感,大眾的社會心理充滿著苦悶,遂試圖在休閑娛樂方面找到暫時的慰藉。如筆名小可的《抓住現實》一文就指出抓住現實,“這真是一般年青人的苦悶,因為現實實在是不容易抓住的,你雖然發出悲切的哀鳴,期望解除現實的痛苦,可是結果也許連一點點的稀飯都不會落到你口里”。比矛所撰《現實的安慰》一文,形容現實使人感到煩惱與苦痛,于是他找到飲酒作為慰藉,自嘲是“醉生夢死”之流。雖然文中透露作者其實是一位縣政府的公務人員,但此文暗示對當時局勢的不確定感。金軍《享樂》一文就說:“從今,我決不再刻薄自己了,交交神氣朋友,有了錢盡管用,今天米賣二百,明天又許漲到二百五,前途茫 然,我要努力把握黃金般的青年時代。”還有一篇名為《不是享樂的時代》的社論,也提及當時的蘇州青年生在不應享樂的時代與國度里,“而實際上卻在拼命地享樂,哪一處娛樂場所里不充斥著青年人的足跡,想以享樂來掩飾悲觀,想以享樂來麻醉神經”。這些報紙的文章都反映了當時蘇州的知識分子、青年人,甚至是公務人員的社會心理——在極度苦悶中找出路,這也可以解釋像茶館及其他“三館”在淪陷時期更為興旺的原因。

大學問·劫后“天堂”:抗戰淪陷后的蘇州城市生活 作者簡介

巫仁恕,臺灣大學歷史學博士,現任臺灣“中研院”近代史研究所研究員兼副所長,研究領域為明清以來的城市史與明清社會文化史,主要聚焦于明清城市群眾的集體抗議、明清以來的物質文化與消費文化。研究成果豐碩并多已在大陸出版,如《品味奢華:晚明的消費社會與士大夫》《激變良民:傳統中國城市群眾集體行動之分析》《奢侈的女人:明清時期江南婦女的消費文化》《優游坊廂:明清江南城市的休閑消費與空間變遷》。

- >

我從未如此眷戀人間

- >

莉莉和章魚

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

史學評論

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

煙與鏡

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人