-

>

一個陌生女人的來信:茨威格短篇小說集

-

>

女人的勝利

-

>

崇禎皇帝【全三冊】

-

>

地下室手記

-

>

雪國

-

>

云邊有個小賣部(聲畫光影套裝)

-

>

播火記

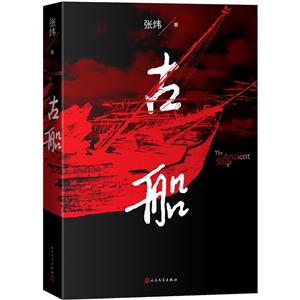

古船 版權信息

- ISBN:9787020133369

- 條形碼:9787020133369 ; 978-7-02-013336-9

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

古船 本書特色

《古船》這部作品在再現歷史歲月的同時,也寫出了人性的迷失和對精神家園的尋求。與此相適應的,便是充溢于作品中深沉博大的苦難意識。 《古船》以一個古老的城鎮映射了整個中國,以一條河流象征生生不息的生命,以一個家庭的滄桑抒寫靈魂的困境與掙扎,正如《古船》中的隋抱樸所說:老船,在心中供奉。

古船 內容簡介

《古船》是一部具有深厚歷史和文化底蘊的小說,描寫了膠東蘆青河畔洼貍鎮上隋、趙、李三大家族四十多年來的榮辱沉浮、悲歡離合,真實地再現了那個特殊年代里人性的扭曲以及在改革大潮的沖擊下,那片土地所發生的巨變。小說生動地刻畫了一個古老農村在急速化歷史嬗變中的陣痛與沖突,被評論家稱贊為“民族心史的一塊厚重的碑石”。 《古船》出版之后,獲得“莊重文文學獎”“人民文學獎”等多個獎項,入選《亞洲周刊》“二十世紀中文小說一百強”。迄今已經有六十余種版本,被譯為英、日、法、俄、韓、德、西班牙、瑞典、意大利、土耳其、阿拉伯等多種文字,并被法國教育部和巴黎科學中心列為全法高等考試教材及推薦閱讀書目。 《古船》這部作品在再現歷史歲月的同時,也寫出了人性的迷失和對精神家園的尋求。與此相適應的,便是充溢于作品中深沉博大的苦難意識。 《古船》以一個古老的城鎮映射了整個中國,以一條河流象征生生不息的生命,以一個家庭的滄桑抒寫靈魂的困境與掙扎,正如《古船》中的隋抱樸所說:老船,在心中供奉。 ” 《古船》對苦難的反思、對人性的拷問、對歷史的再現,有著直逼人心的巨大力量。這種震撼力在三十多年后的今天依然不減,小說經久不衰,暢銷于世,伴隨著一代代讀者。 ——編輯推薦 在我全部的研究、閱讀與學習中,包括我半個世紀的出版活動中,我可以毫無疑問且毫不猶豫地說,張煒先生是亞洲很杰出的、擁有代表性的作家之一。 ——美國索引與編目協會前主席 羅伯特·帕默爾

古船 節選

我們的土地上有過許多偉大的城墻。它們差不多和我們的歷史一樣古老。高筑墻,廣積糧,被認為是上上之策。于是在黝黑的泥土上,在貧瘠的山嶺上,就有了那么多崇高連綿的東西。每座城下都流過血,滋潤出一簇簇青草。莊嚴的齊國長城西接濟水,東臨大海,曾把整個山東半島橫切為南北兩半。像很多城墻一樣,齊長城如今也毀掉了。《括地志》上記:“(齊)長城西北起濟州平陰縣,緣河歷太山北崗上,經濟州、淄州,即西南兗州博城縣北,東至密州瑯琊臺入海。”沿著它指引的方向去尋找古城的蹤跡吧,總還能夠看到幾處遺址。臨淄故城就是齊都,從公元前九世紀中葉齊獻公由薄姑遷入,直到公元前二百二十一年秦始皇滅齊,歷經了六百三十多年。而秦漢時又完全沿用了齊故城,直到魏晉。齊國古城在一千多年的曠遠歷史中竟然一直不朽。蘆青河發源于古陽山。古陽山地帶也有一截城垣,是否屬于齊長城就很難考了。有人在這一帶多次勘查,結果不得而知。后來他們又沿河水北上四百里,來到中下游一座叫“洼貍”的重鎮。那兒*觸目的竟然還是一道城墻:整個大鎮被一道很寬很矮的土墻圍起來。墻基露著三合土,城是方的;拐角處陡然高大起來,并有包磚。磚的顏色已經像鐵,*上一層的城垛還很完整。勘查者撫摸著磚石,仰視城垛,久久不愿離去。也就是這次北上,他們發現了一處極為重要的古都遺址:東萊子故城。遺址離洼貍鎮很近,那兒有一座高大的“土堆”——僅存的一截夯土城垣。令人哭笑不得的是鎮上人已經用它燒了幾輩子磚窯。磚窯自然馬上被廢止,并立起一塊石碑,上面刻了金字,說明這個土堆是東萊子國的故城墻,屬重點保護文物等等。洼貍鎮的損失是顯而易見的,但他們卻從此知道自己的鎮子曾坐落在東萊子國的都城里。事情再明白不過,大家都在“東萊子國”里過生活了。稍微展開一下想象,就依稀可見那在陽光下閃亮的甲胄,聽到戰馬的嘶鳴。不過興奮之余也多少有些遺憾:似乎古都城墻不該是那個“土堆子”,而活活就該是這鎮子的高大城墻。 鐵色的磚墻城垛的確也顯示了洼貍鎮當年的輝煌。蘆青河道如今又淺又窄,而過去卻是波瀾壯闊的。那階梯形的老河道就記敘了一條大河步步消退的歷史。鎮子上至今有一個廢棄的碼頭,它隱約證明著桅檣如林的昔日風光。當時這里是來往航船必停的地方,船舶在此養精蓄銳,再開始新的遠航。鎮上有一處老廟,每年都有盛大的廟會。駛船人漂蕩在大海上,也許*愛回想的就是廟會上熙熙攘攘的場景。老河道邊上還有一處處陳舊的建筑,散散地矗在那兒,活像一些破敗的古堡。在陰郁的天空下,河水緩緩流去,“古堡”沉默著。一眼望去,這些“古堡”在河岸一溜兒排開,愈來愈小,*遠處的幾乎要看不見了。可是河風漸漸會送來一種聲音:嗚隆、嗚隆……越來越響,越清晰,原來就是從那些“古堡”里發出來的。它們原來有聲音,有生命。但迎著“古堡”走過去,可以見到它們大多都塌了頂,入口也堵塞了。不過總還有一兩個、兩三個“活著”,如果走進去,就會讓人大吃一驚:一個個巨大的石磨在“古堡”中間不慌不忙地轉動,耐心地磨著時光。兩頭老牛拉著巨磨,在沒有開端也沒有終點的路上緩緩行走。牛蹄踏不到的地方,長滿了綠苔。一個老人端坐在一旁的方凳上,看著老磨,一會兒起身往磨眼里倒一木勺浸濕的綠豆。這原來是一處處老磨屋。那嗚隆嗚隆的聲音更像遠處滾動的雷鳴。河岸上有多少老磨屋,洼貍鎮上就有過多少粉絲作坊。這里曾是粉絲*著名的產地,到了本世紀初,河邊已經出現了規模宏大的粉絲工廠,“白龍”牌粉絲馳名世界。寬寬的河面上船帆不絕,半夜里還有號子聲、吱扭吱扭的櫓槳聲。這其中有很多船是為粉絲工廠運送綠豆和煤炭,運走粉絲的。而今的河岸上還剩下幾個老磨在轉動,鎮子上就剩下了幾個粉絲作坊。令人不解的是那些破敗的老磨屋為什么在漫漫的歲月中一直矗立著。它們在暮色里與殘破的城墻遙遙相對,似乎在期待著什么,又似乎在訴說著什么。 由一道城墻圍起的這片不算太大、也不算太小的泥土上,一代代生息繁衍了這么多人口。矮矮的小屋,窄窄的巷子,表明了他們生活得是多么擁擠。但人口再多再亂,只要從家族、從譜系上去看,就會清楚得多。血緣關系的紐帶會把一些人執拗地聯結在一起。他們的父親、爺爺、老爺爺、太爺爺,再到兒子、孫子、曾孫子……圖解起來像一串串葡萄。這個鎮子主要由三大姓組成:老隋家、老趙家、老李家。老隋家的興旺是其他兩姓遠不能比的。人們認為這與一族人的底氣有關。在人們的記憶中,老隋家好像就是從粉絲工業上興旺起來的,*早他們只有一個小小的作坊。到隋恒德這一代,老隋家到了*興盛的時候。他們在河兩岸擁有*大的粉絲工廠,并在南方和東北的幾個大城市里開了粉莊和錢莊。他有兩個兒子,一個叫隋迎之,一個叫隋不召。兄弟兩個先在家里跟一個老先生讀書,后來隋迎之又被送到青島讀洋書。隋不召常到碼頭上閑逛,一直逛到哥哥讀書回來。他揚言說總有一天要跟上大船到海上去。開始隋迎之不信,后來終于害怕起來,就告訴了父親。隋恒德用一片烏木板打了小兒子的掌心,小兒子搓著手,死死盯住父親。老人*后終于從這眼神上明白過來,知道管教也是枉然,說一聲“罷”,也就扔了烏木板。一天深夜刮起了大風,雷聲不絕,被驚醒的隋迎之爬起來看了看,弟弟不見了! 隋迎之為弟弟遺憾了多半輩子。父親過世后,他一個人接過了龐大的家業,生了兩個兒子,一個女兒。他也讓孩子們讀書,也偶爾使用一下烏木板。這時候漸漸到了本世紀三四十年代,老隋家開始走下坡路了。隋迎之的結局很慘。只是在死前那一段,他才忽然羨慕起隋不召來了,但這會兒什么都晚了……隋不召在水上漂蕩了半輩子,大哥過世的前幾年才回到鎮上。他不認得鎮子,鎮子也不認得他了。他走路晃晃蕩蕩,把洼貍鎮的街道當成船板了嗎?喝酒,酒沫子從胡須上流下來,直流到褲腰上。這哪里是老隋家的二少爺,干瘦干瘦,走路時兩條小腿不停地交絆,臉色蠟黃,眼珠都是灰的。他一張嘴就胡言亂語,吹得沒有邊兒,說這些年可見了大世面,駕船到了南洋、西洋,領頭的就是鄭和大叔。他嘆息著:“大叔可是個好人哪!”沒有人信他的話。他講海上生生死死的故事,倒有不少年輕人圍上聽。他說行船得按《海道針經》上來,那是一本航海的古書。年輕人不眨眼地聽,他倒哈哈大笑起來,說南海沿那些姑娘好啊……鎮上人斷定:這個人注定這輩子完了。老隋家也注定完了。 隋不召回來這一年該記入鎮史。就是這年春天,有一個巨雷竟然打中了老廟。半夜里廟宇燒起來,全鎮人出來救火。大火映亮了整個洼貍鎮,有什么在火里像炮彈一樣炸著,老人們說那是和尚盛經的壇子燒碎了。古柏像是有血脈有生命的東西,在火焰里尖聲大叫。烏鴉隨著濃煙飛到空中,懸巨鐘的木架子轟隆一聲倒塌了。除了燃燒的聲音,人們還仿佛聽到一種低沉的嗚鳴,忽高忽低,像是巨鐘的余音,又像是從遙遠的地方吹響的牛角號。令人震驚的是火焰就隨了這聲響忽高忽低。灼熱的氣浪把圍上近前的人烤得大叫,火舌就像紅色的指頭一樣伸出老長,把試圖沖上去救火的人一個一個按倒。他們哼哼著,爬起來就再也不敢上前了。老老少少呆若木雞,鼻涕掛在嘴巴上。他們以前從來沒有見過這樣一場大火。天放亮時老廟也正好燒完,接著大雨澆下來。雨水沖刷著灰炭,黑色的水流像濃厚的墨湯一樣在街上緩緩流動。全鎮人都沉默了,雞狗鵝鴨也緘口不語。天一黑,大家都趕緊上炕睡覺,要說話也只是互相看一眼。十天之后,有一條遠道來的船在蘆青河擱淺了。全鎮人驚慌地跑到岸邊:河心里停了一條三桅大船。河水分明是變得淺窄了,波浪微微地拍打著堤岸,很像是打著告別的手勢。大家幫著拽那條大船了。 后來終于又有了第二條、第三條船擱淺。令人恐懼的事情到底還是發生了:河水越來越窄,*后是進不來船了。人們眼瞅著一個大碼頭在慢慢干廢。 整個鎮子都變得懶洋洋的。隋不召在街上竄著,一對小灰眼珠流露出深深的悲哀。隋迎之的頭發花了,常常嘆氣。粉絲工業特別賴水,河水淺下去,就不得不停下幾個磨屋。*讓他憂慮的還有世事的變遷,一顆心像被什么日夜絞擰著。至于這個從大海上歸來的兄弟,也愈來愈令他傷心失望。有一次幾個女工抬著一籮濕粉絲去曬粉場上,扔下籮筐就慌張地跑回來,說今天無論如何也曬不得粉絲了。隋迎之搞不明白,親自到場上看了看。原來是隋不召一絲不掛地仰躺在細細的白沙上,舒服地曬著太陽。 隋迎之的大兒子隋抱樸當時已經長得天真可愛,到處跑動,人們見了都說:“老隋家的又一棵旺苗。”隋不召也特別喜歡這個侄子,常常把他扛在肩頭上。他們*常去的就是那個干廢的碼頭,望著變窄了的河道講一些船上的故事。抱樸慢慢長高了,長得挺拔俊逸,隋不召不得不把他從肩上放下來,又去扛小侄子見素。抱樸這時候已經很懂些事情了,父親懸腕為他書下幾個大字:毋意、毋必、毋固、毋我。他希望兒子將其當成座右銘。抱樸恭恭敬敬地收了起來。這一年的春夏秋三個季節無聲無息地過去了。冬雪落在閃亮的河冰上,覆蓋了河道,覆蓋了河岸上那一個個古老的磨屋。雪天里有不少人跑去看老李家的一個和尚打坐。看著老人泛青的頭頂,人們不由得就要去回想那座輝煌的廟宇;同時也想起停泊的帆船,欵乃之聲不絕于耳。老和尚打坐完畢常常就講起古來,大多數人卻覺得像讖語一樣費解。 齊魏爭奪中原,洼貍人助孫臏一臂之力,齊威王才一飛沖天,一鳴驚人。秦始皇二十八年先到魯南鄒嶧山,再到泰山,*后來到洼貍,修船固錨,訪蓬萊、方丈、瀛洲三神山。孔子四方傳禮唯獨不來齊東,野人知禮。圣人尚有遺落未知之禮,派顏回、冉有來夷族求禮。他兩人在蘆青河上獵魚,學圣人釣而不綱。有一洼貍鎮人聽墨子講經十年,出自他手的飛箭能行十里,而且然有聲。他磨一面銅鏡,可以坐觀九州。洼貍鎮還出有名的僧、道。李安,字通妙,號長生;劉處玄,字長真,號廣寧;皆洼貍人。萬歷年間飛蝗如云,遮天蔽日,人食草、食樹、食人。鎮上一高僧靜坐入定已經三十八天,后經徒弟用銅鈴引醒。高僧直奔城頭,手搭涼棚道一聲“罪過”,滿天蝗蟲收入袍袖,又被他抖入河底。長毛造反,四村八鄉的百姓跑到洼貍城下,危急時城門大開,救了四村八鄉……如凈琉璃,內現精金,以前妙心,履以成地! 雖然一個字也聽不懂,大家還是十分激動。長時間來,全鎮忍受著令人難堪的寂寞和無言的痛楚。河水消退了,碼頭干廢了,聽慣的行船號子也遠遠地消失了。一種說不清的委屈在人們的心底泛起,漸漸化為憤怒。只是在這嗡嗡的講古聲里,有人才醒悟過來:老廟燒了,那口巨鐘還在。歲月把雄偉的鎮城墻一層層剝蝕,但還有完整的一截,余威猶存。大家似乎覺得:沒有了那么多外地人來鎮上攪鬧,倒可以生活得更福氣。兒子會更孝順,女子會更貞潔。

古船 作者簡介

張煒,當代著名作家,中國作家協會副主席。山東省棲霞市人。1975年開始發表作品。 著有長篇小說《古船》《九月寓言》《刺猬歌》《外省書》《你在高原》等21部;詩學專著《也說李白與杜甫》《陶淵明的遺產》《楚辭筆記》《讀》等多部。作品獲優秀長篇小說獎、“百年百種優秀中國文學圖書”、“世界華語小說百年百強”、茅盾文學獎、中國出版政府獎、中華優秀出版物獎、中國作家出版集團特別獎、南方傳媒杰出作家獎等。 出版《張煒文集》50卷。作品譯為英、日、法、韓、德、俄、西班牙、瑞典、意大利、越南等數十種文字。 近作《獨藥師》《我的原野盛宴》《斑斕志》《尋找魚王》《艾約堡秘史》等書獲多種獎項。

- >

朝聞道

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

隨園食單

- >

巴金-再思錄

- >

詩經-先民的歌唱

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

月亮虎