�Є�����(bi��o)ӛ����P(p��n)�ȸ�����ȫԔ��(x��)Ʒ���f(shu��)��>>

-

>

���½�(j��ng)�f(shu��)ʲô

-

>

�����������:��ӑ������+�Ҹ�����+����������2

-

>

�r(sh��)���ڽ̹����c����

-

>

����(sh��)���½�(j��ng)

-

>

����(x��)�

-

>

�R�W����Ʒ����Փ

-

>

�o(w��)�ϵK��x��ذ�:�f��ȫ��(sh��)

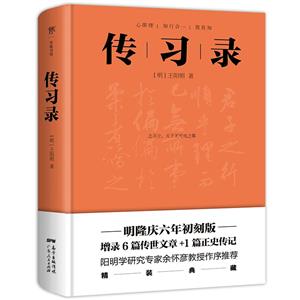

����(x��)� ���(qu��n)��Ϣ

- ISBN��9787218147888

- �l�δa��9787218147888 ; 978-7-218-14788-8

- �b����80g�z�漈

- ��(c��)��(sh��)�����o(w��)

- ���������o(w��)

- ���ٷ��>>

����(x��)� ����(sh��)��ɫ

�m�x��Ⱥ ���(y��ng)���ČW(xu��)��(��i)����1.����¡�c������̰��ױ���������ӆ������עጣ��٬F(xi��n)���ʥ�˽�(j��ng)�䣡 2.����20P���(y��)��(n��i)�ݣ�2�����(y��ng)����(hu��)������(x��)䛡������ijɹ�ȫ��(sh��)���������İ汾��B�� 3.������(j��ng)����ƪ6ƪ����ʷ��ӛ1ƪ�����̗lʾ����(ch��ng)�T��������(j��ng)�wӛ��������ӛ���������ġ�����W(xu��)��(w��n)�����������궨Փ��+����ʷ�����ʂ����� 4.һ�����ɶ�õ����(y��ng)����Ʒ���x�����(y��ng)���W(xu��)�о��������я������H���������]�� 5.�������(y��ng)����(sh��)����Ʒһ�����t�~�M�ִ���ĺ�������bҊ(ji��n)Ƭ���w�� 6.�������(y��ng)����������Ԋ(sh��)��������һ�ף��U(xi��n)��ԭ�������У��ή������^(gu��)̫�գ�ҹ�o�������f(w��n)������w�a�����L(f��ng)�� 7.�������(y��ng)�����ľ�̡����o(w��)�Ɵo(w��)����֮�w�������А���֮��(d��ng)��֪��֪������֪������ȥ���Ǹ��

����(x��)� ��(n��i)�ݺ�(ji��n)��

������(x��)䛡��ǵĴ�������Ҳ�����܌W(xu��)˼��ļ����w�F(xi��n)�����о��(y��ng)��**����˼�����Ҫ�Y�ϡ����Ͻ�(j��ng)���ˌ�醣��U����**���ļ���������o(w��)����܌W(xu��)�^�c(di��n)�����еĕ�(sh��)�ų����H�P���ش����P(gu��n)��**��������֪�f(shu��)�Ć�(w��n)�y�ȣ����ʵؽ�����(y��ng)��**����ּ�������mδ��(j��ng)���ˌ�醣����^����w��չ�F(xi��n)���������˼�롣

����(x��)� Ŀ�

����

���(��i)䛣� 003

���(��i) �� 023

ꑳ�䛣� 024

٩䛣� 063

����

�X(qi��n)�º��� 089

��|���(sh��)�� 091

���ܵ�ͨ��(sh��)�� 117

���ԭ�o��(sh��)�� 123

�X(qi��n)�º� �� 137

��W�(y��ng)��һ�� 138

���_�������ו�(sh��) �� 145

����� 152

Ӗ(x��n)�ɴ���ʾ���x����ힵȣ� 166

�̼s�� 168

����

ꐾŴ�䛣� 171

�Sֱ䛣� 184

�S����䛣� 191

�Sʡ��䛣� 196

�X(qi��n)�º�䛣� 201

�X(qi��n)�º��� 228

�S�Է�䛣� 229

�X(qi��n)�º� �� 244

���һ �̗lʾ����(ch��ng)�T���� 249

��䛶� ��(j��ng)�wӛ�� 252

����� ����ӛ�� 255

����� �����ģ� 257

����� ��W(xu��)��(w��n)�� 260

����� �������궨Փ�� 267

����� ��ʷ�����ʂ��� 284

...

����(x��)� ��(ji��)�x

02 ��(��i)��(w��n)���������H�� �����^��(d��ng)�����������¡�������֮�������Г�(j��)�������Ԟ��ˏ��f�������H����������(j��)�� ����Ի������������֮���¡��ǡ�����֮���c��������֮���¡���ͬ�����M����(j��)���������օs�c���H��������(du��)��Ȼ�ǡ��¡����x�����桮�·�(gu��)ƽ���¡�̎�����ڡ��¡��֟o(w��)�l(f��)�������ơ������t���t���H���H��С�˘�(l��)�䘷(l��)�������������籣���ӡ�����֮���ú�֮����֮������֮����֮�^��֮��ĸ��֮����ǡ��H�����⡣���H�q�����ӡ����H�H����֮�^�����H֮��������֮��Ҳ�������ղ��H����˴ʹ����˾ͽ����������̡��������H֮Ҳ�� ����䡷���������¡����ǡ������¡��������H���塯����ƽ�¡����f(xi��)�͡����ǡ��H�����ǡ������������¡�����������ԡ��������ա������������ǡ������¡����������ա����ǡ��H���f(shu��)���H���Ǽ���B(y��ng)�⣬�f(shu��)�������X(ju��)ƫ�ˡ��� ��(��i)��(w��n)������ֹ֪�����ж����������Ԟ顮����������ж����������c����֮�f(shu��)���塣�� ����Ի���������������������ƣ��s���x��Ҳ����������֮���w��ֻ�ǡ������¡�����������һ��̎���ǡ�Ȼ��δ�L�x�s�����ע���^���M������֮�O���o(w��)һ������֮˽���ߵ�֮���� ��(��i)��(w��n)��������ֻ���T�ģ��������������в��ܱM���� ����Ի�����ļ���Ҳ��������������֮�£�����֮�������� ��(��i)Ի�������¸�֮Т���¾�֮�ң�����֮�ţ�����֮�ʣ����g���S�����ڣ�����ɲ��졣�� �����@Ի�������f(shu��)֮�ξ��ӣ��Mһ�Z(y��)������þ�����(w��n)����֮�������¸�������ȥ������(g��)Т�������¾�������ȥ������(g��)�ҵ��������ѡ�������ȥ���ϡ�������(g��)���c�ʵ�������ֻ�ڴ��ģ��ļ���Ҳ�����ğo(w��)˽��֮�Σ��������������������һ�֡��Դ˼�������֮�ģ��l(f��)֮�¸�����Т���l(f��)֮�¾������ң��l(f��)֮���ѡ�����������c�ʡ�ֻ�ڴ���ȥ���������������ù����ǡ��� ��(��i)Ի������������f(shu��)����(��i)���X(ju��)��ʡ��̎�����f�f(shu��)�p�����У�����δÓȻ�ߡ����¸�һ�£����g���嶨ʡ֮����S�(ji��)Ŀ��������v��� ����Ի������β��v��ֻ���Ђ�(g��)�^�X��ֻ�Ǿʹ���ȥ���������������v�����v�أ�Ҳֻ��Ҫ�M����֮Т��������һ�������g�s���v�����壬Ҳֻ��Ҫ�M����֮Т��������һ�������g�s��ֻ���v��ô��ġ��������o(w��)�����������������ǂ�(g��)�\(ch��ng)��Т�H���ģ����r(sh��)��Ȼ˼����ĸ�ĺ�������Ҫȥ��(g��)�صĵ������ĕr(sh��)��Ȼ˼����ĸ�ğᣬ����Ҫȥ��(g��)��ĵ������@�������\(ch��ng)Т���İl(f��)����(l��i)�ėl�����s������@�\(ch��ng)Т���ģ�Ȼ�����@�l���l(f��)����(l��i)��Ʃ֮��(sh��)ľ���@�\(ch��ng)Т���ı��Ǹ����S���l������֦�~������и���Ȼ����֦�~�������Ȍ���֦�~��Ȼ��ȥ�N�������Yӛ���ԣ���Т��֮�����(��i)�ߣ����к͚⣻�к͚��ߣ�������ɫ������ɫ�ߣ��������ݡ�������ǂ�(g��)���(��i)����������Ȼ��ˡ��� 03 ����˷��(w��n)������������Џ����������ߣ��� ����Ի��������ֻ�Ǵ��ļ�������֮�O���ǣ�������������������ԇ�f(shu��)�������� ��˷Ի�����������H����ζ������֮��(ji��)����ζ�����B(y��ng)֮�ˣ����(g��)�Ǯ�(d��ng)���������ơ������ЌW(xu��)��(w��n)˼��֮������ ����Ի������ֻ�ǜ���֮��(ji��)�����B(y��ng)֮�ˣ���һ�ն����v֮���M���õ����W(xu��)��(w��n)˼�棿Ω�ڜ���r(sh��)��ҲֻҪ���ļ�������֮�O�����B(y��ng)�r(sh��)��ҲֻҪ���ļ�������֮�O���˄t���ЌW(xu��)��(w��n)˼��֮�����������ں���ǧ��֮���������m��ʥ�ˣ��q�确��һ��֮Ӗ(x��n)����ֻ����Щ�x��(ji��)����Ǯ�(d��ng)�����^���ƣ���������ӣ�����S��������B(y��ng)�ăx��(ji��)�Ǯ�(d��ng)������^֮�����ӡ��� ��(��i)����������ʡ�� ��(��i)��δ��(hu��)������֪�к�һ��֮Ӗ(x��n)���c���t��Ω�t����(f��)�qՓ��δ�ܛQ���Ԇ�(w��n)�������� ����Ի����ԇ�e������ ��(��i)Ի��������˱M��֪�ø���(d��ng)Т���֮�(d��ng)?sh��)��ߣ��s����Т�����ܵܣ�����֪�c�з����ǃɼ����� ����Ի�������ѱ�˽�����࣬����֪�еı��w�ˡ�δ��֪�������ߡ�֪�����У�ֻ��δ֪��ʥ�t����֪�У�����Ҫ��(f��)�DZ��w����������ֻ���ı��T���ʡ���W(xu��)��ָ?j��ng)�(g��)��֪���c�˿����f(shu��)����ú�ɫ�����琺��������Ҋ(ji��n)��ɫ��֪���ú�ɫ���У�ֻҊ(ji��n)�Ǻ�ɫ�r(sh��)���Ժ��ˣ�����Ҋ(ji��n)�˺�������(g��)��ȥ�á������֪����������У�ֻ�ǐ����r(sh��)���Ԑ��ˣ������˺�e����(g��)��ȥ������������mҊ(ji��n)������ǰ�����в����ã������������ֻ�Dz���֪��������Qij��֪Т��ij��֪�ܣ���������������Т���еܣ����ɷQ��֪Т��֪�ܡ�����ֻ�ǕԵ��f(shu��)ЩТ�ܵ�Ԓ����ɷQ��֪Т�ܡ�����֪ʹ��������ʹ�˷�֪ʹ��֪���������Ժ��ˣ�֪�������������ˡ�֪����ηֵ��_(k��i)���˱���֪�еı��w��������˽�����ġ�ʥ�˽��˱�Ҫ����ˣ������^֪֮����Ȼ��ֻ�Dz���֪���˅s�ǺεȾo������(sh��)�Ĺ�������ඨҪ�f(shu��)֪�����ɂ�(g��)������ô�⣿ijҪ�f(shu��)��һ��(g��)������ô�⣿����֪������ּ��ֻ���f(shu��)һ��(g��)�ɂ�(g��)���������ã��� ��(��i)Ի���������f(shu��)֪�����ɂ�(g��)������Ҫ��Ҋ(ji��n)�֕ԡ�һ����֪�Ĺ���һ�����еĹ�������ʼ�����䡣�� ����Ի�����˅sʧ�˹�����ּҲ��ij�L�f(shu��)֪���е����⣬����֪�Ĺ���֪����֮ʼ������֪֮�ɡ�����(hu��)�Õr(sh��)��ֻ�f(shu��)һ��(g��)֪�����������ڡ�ֻ�f(shu��)һ��(g��)�У�������֪�ڡ��������Լ��f(shu��)һ��(g��)֪�����f(shu��)һ��(g��)���ߣ�ֻ�����g��һ�N�ˣ����¶���������ȥ����ȫ����˼Ωʡ�죬Ҳֻ�ǂ�(g��)ڤ�����������Ա��f(shu��)��(g��)֪�������е��ǡ�����һ�N�ˣ�ããʎʎ�ҿ�ȥ˼����ȫ��������(sh��)���У�Ҳֻ�ǂ�(g��)����Ӱ푣������f(shu��)һ��(g��)�У�����֪���档���ǹ��˲������a(b��)ƫ�ȱ��f(shu��)Ԓ����Ҋ(ji��n)���@��(g��)��r(sh��)����һ�Զ��㡣���˅s�͌�֪�з����ɼ�ȥ�����Ԟ����֪�ˣ�Ȼ�����С��������ȥ�v��(x��)ӑՓ��֪�Ĺ���֪�����ˣ���ȥ���еĹ�����K�����У�����K����֪���˲���С��ʹ�����(l��i)�ѷ�һ���ӡ�ij���f(shu��)��(g��)��֪�к�һ�������nj�(du��)����ˎ���ֲ���ij菿ն���֪�б��wԭ����ˡ�����֪����ּ�r(sh��)�����f(shu��)�ɂ�(g��)�������ֻ��һ��(g��)��������(hu��)��ּ�����f(shu��)һ��(g��)������(j��)�����£�ֻ���e�f(shu��)Ԓ���� ...

����(x��)� ���ߺ�(ji��n)��

���(y��ng)����1472��1529�����������ʣ������ƣ��ֲ������e̖(h��o)�(y��ng)�����u�ijɣ��W(xu��)���Q�(y��ng)���������㽭�B�d����Ҧ�h�ˡ��ڽ^����һ����˼��ҡ��܌W(xu��)�ҡ��ČW(xu��)�Һ�܊�¼ң�������ČW(xu��)�ļ�����ߣ���ͨ��ጵ���11�q�r(sh��)�����¡���(d��ng)�x��(sh��)��ʥ�ˡ��Ĵ�־���ɴΕ�(hu��)ԇ��ڣ��ں���ʮ���꣨1499�����M(j��n)ʿ�������ߣ����v���̲����¡��F������(ch��ng)�Aة���]��֪�h���҃L����ʷ�����MѲ�ᡢ�ɏV�����ȣ������Ͼ������Е�(sh��)������Ժ����ʷ����ƽ�����������сy�й���������½�����¡�cԪ��ٛ(z��ng)�½���f(w��n)�vʮ���꣨1584��������R������R�|�T��58λ��

- >

ɽ����(j��ng)

- >

���wǧ����

- >

��(j��ng)�䳣Մ

- >

�ƴ��M(j��n)ʿ�

- >

����

- >

����?gu��)����x��Ѹ:�����¾�

- >

ʷ�W(xu��)�u(p��ng)Փ

- >

�ҏ�δ��˾�����g