-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

中國歷代通俗演義(全11卷·共21冊) 版權信息

- ISBN:9787506852364

- 條形碼:9787506852364 ; 978-7-5068-5236-4

- 裝幀:簡裝本

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

中國歷代通俗演義(全11卷·共21冊) 本書特色

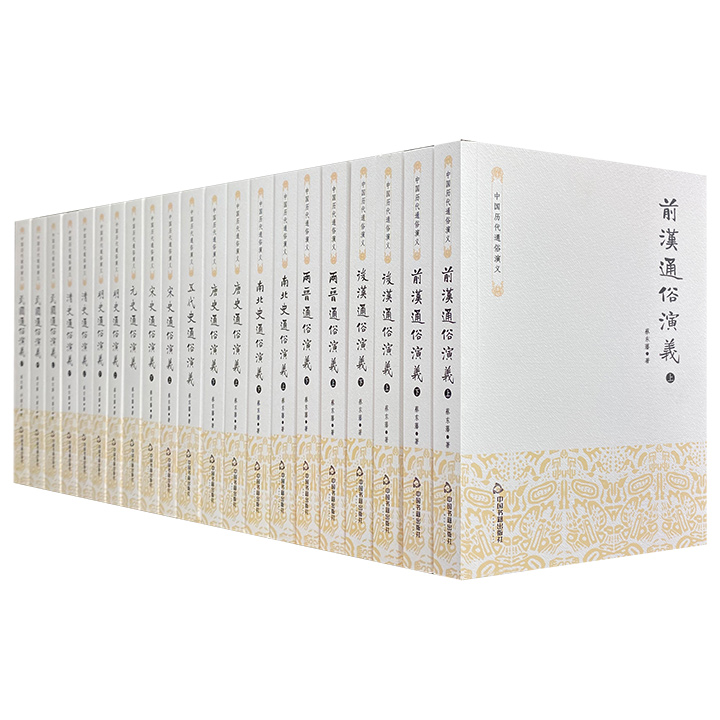

★ 16開平裝,中國書籍出版社出版

★ 蔡東藩,卓越的歷史學家和演義作家,被譽為“一代史家,千秋神筆”

★ 蔡東藩對于歷史事件和歷史人物的評價和點評也隨文附出,自寫自批自評,使該書具有“義以載事,即以道情”的特點

★ 毛澤東重讀無數次的枕邊書,顧頡剛、二月河等歷史學家和作家也十分推崇

《中國歷代通俗演義(全十一卷 套裝21冊)》全書共十一部,一千余回,近七百萬字,記述了從秦統一至民國九年近二千二百年的中國歷史,其創作遵循“以正史為經,務求確鑿,以軼聞為緯,不尚虛誣”的原則,并自寫評述。被后人譽為“一代史家,千秋神筆”。此次中國書籍出版社以民國會文堂評點本為底本,精心點校,套裝出版,適合收藏。

分冊介紹

《前漢通俗演義》秦朝的建立,是**個統一中國的帝國。秦始皇為帝國的**位創始者,二世三世卻無法保有帝國!楚漢相爭之后,漢帝國成為中原統治者。漢高祖在諸多功臣的輔佐下取得天下,卻無法保證其后代為確實的帝國統治者,*終憑著開國功臣的努力帝國重回漢家懷抱。文帝繼起,蘊釀起大漢帝國**個高峰時期。

《后漢通俗演義》中王莽接受禪讓,成為堯舜以后又一位禪讓君主。但在綠林、赤眉兩大集團橫掃中原之時,昆陽之戰決定了新朝非正統地位的存亡,結束了新朝短暫的統治。數位群雄之間,劉秀中興帝國,接續大漢帝國,開創東漢的新興局勢。

光武中興,緊接著明章之治,帶動漢帝國第二次高峰時期。自桓帝至靈帝,宦官橫行;兩次黨錮之禍,其后黃巾之亂、群雄紛爭,將巨大的帝國拱手讓給了擁權自重的軍閥曹操。魏滅蜀漢以后,大漢帝國正式走出歷史舞臺。

《兩晉通俗演義》起自司馬炎代魏,終至劉裕代晉。經過三國時期的紛亂,帝國重現。只是和平日子過沒多久便有了八王之亂,與漢人雜處的胡人趁機發難,導致了西晉的覆亡。北方陷入五胡十六國的分裂局面。而東晉則在江東重建帝國,展開艱難的北伐重任,卻因內部權力爭奪而損耗了。

統一北方的前秦苻堅敗于淝水岸邊,也終結了自己。之后分裂的北方重新整合,鮮卑拓跋氏開始崛起。南方穩定中,漢皇室后裔的劉裕兩次北伐,收復長安,卻因年紀徒增,匆忙趕回,接連解決兩位皇帝,建國宋,東晉亡。

《南北史通俗演義》中南北朝是南方與北方各自發展的一個時代。南方的南朝延續了東晉的正統政權。而北方由鮮卑族統一,是為北朝。北魏帝國的優秀表現,讓南方紛亂的政局相形失色。北魏統治北方近百年的時光,*終出現了危機,漢人高歡實際操弄著帝國,逼迫現任皇帝西奔長安投奔宇文泰,帝國遂一分為二。之后高洋篡奪東魏,建立北齊,西魏則奉送給宇文覺,是為北周。北齊不敵北周,北方又統一在北周帝國之下,接著楊堅取得政權,建立了大隋帝國。南方在梁、陳兩個小國延續下,此時也回歸北方的統治,結束三百年分裂。

《唐史通俗演義》中李氏先祖在隋末紛亂局面中保存實力,一舉贏得天下。太宗李世民玄武門之變后順利取得帝位,并開創了貞觀之治。其后更有女皇帝武則天,延續了帝國的盛世。唐玄宗的開元天寶之治緊接其后,帝國在中土大地上傲視世界各個角落。

安史之亂后,藩鎮割據、宦官專權與朋黨之爭成為唐朝政治的毒瘤。在中心人物紛紛不經意跳脫歷史同時,為求結束戰局,反對勢力便就地合法化,加上不很聽話的藩鎮軍閥,帝國恰也很識時務,得過且過。失控的帝國也曾有過振作的遐想,卻終究無法挽回。

《五代史通俗演義》起于朱全忠建立后梁,終于趙匡胤代周建立宋朝。在這個時代,人人都有機會,只要會打仗就能做做皇帝。之后再找個會打仗的人來幫你拓展疆土,但一個不小心,龍椅又被搶走了。朱全忠建立了后梁,卻被李存勖給擊敗,后成立了后唐政權。兒皇帝石敬瑭帶著契丹建立后晉,而政權卻亡于契丹。后漢的劉知遠趕走了契丹,卻又被郭威取而代之。后周也同樣的下場,趙匡胤成為時代的終結者。

《宋史通俗演義》經過五代十國漫漫長路,黃袍加身的趙匡胤,杯酒釋兵權的同時也自廢了武功。文人政治解決了前朝武人篡奪帝位的機會,也塑造了文化層面的人文帝國。卻也無法突破政治亂象,塞北外患不斷,終在靖康之難后失去了半壁江山。靖康后,高宗趙構在蘇杭重建了帝國,也失去回歸中土的幻想了。

《元史通俗演義》當蒙古騎兵橫越草原沙漠之時,一部世界帝國歷史隱然成形,在入主中原之前,已囊括了當時所見地圖的大部分版圖。其后,窩闊臺、蒙哥等滅金,侵宋,定大理、吐蕃、交趾,征高麗、日本。并有拔都、旭烈兀西征建立西方四汗國。至忽必烈即帝位,定國號大元,滅南宋。**次由外族入侵并統一中國,正式入主中原。

《明史通俗演義》中朱元璋應運而興,統一了華夏。好不容易將當時的外族趕出中土,卻又怕不斷的騷擾,只好將長城筑高筑厚。此時鄭和七下西洋,帶著當時的*高科技,龐大船隊大大宣揚明帝國的勢力。明成祖以善戰奪得政權,并將國都由南京遷至北京,往后將近五百年,帝國中心始終不曾離開北京。

《清史通俗演義》起于滿清之源起,終于清恭宗遜位。滿清入關后,成為繼蒙古人之后的第二個外來政權,經過康雍乾盛世,近代中國版圖大致確定。當西方世界因工業革命下而瞬息萬變之時,而處于停滯狀態的清帝國終究未能逃避現實。

一場鴉片戰爭,將中國史拉到近代史范疇之中。由鴉片戰爭而太平天國,加以捻、回之變亂,清元氣喪失殆盡,后雖有洋務、維新等變法改革,終因守舊派阻撓而告終。義和團的排外運動、八國聯軍的入侵,庚子賠款后清帝國己無力再振。武昌一役結束了清王朝,也結束了兩千多年的帝制時代。

《民國史通俗演義》由于蔡東藩是民國時代人,故其中包含大量官方文獻,如清室優待條件的原版及決定版、孫中山先生辭去臨時大總統的辭職文及推薦袁世凱繼任總統的咨文、袁世凱制定的大總統選舉法、國民大會**至三次擁戴書(擁立袁世凱稱帝)、二十一條日本的原案及*后的方案、云南護國軍的討袁文告、孫中山先生的建國大綱、孫中山先生宣告北伐的原文等等,使讀者能仔細地了解民國時代。

中國歷代通俗演義(全11卷·共21冊) 內容簡介

《中國歷代通俗演義(全十一卷 套裝21冊)》全書共十一部,一千余回,近七百萬字,記述了從秦統一至民國九年近二千二百年的中國歷史,其創作遵循“以正史為經,務求確鑿,以軼聞為緯,不尚虛誣”的原則,并自寫評述。被后人譽為“一代史家,千秋神筆”。此次中國書籍出版社以民國會文堂評點本為底本,精心點校,套裝出版,適合收藏。

中國歷代通俗演義(全11卷·共21冊) 目錄

**回 睹赤蛇老母覺異征 得艷鳳梟雄償夙愿

第二回 報親恩歡迎朱母 探妻病慘別張妃

第三回 登大寶朱梁篡位 明正義全昱進規

第四回 康懷貞筑壘圍潞州 李存勖督兵破夾寨

第五回 策淮南嚴可求除逆 戰薊北劉守光殺兄

第六回 劉知俊降岐挫汴將 周德威援趙破梁軍

第七回 殺諫臣燕王僭號 卻強敵晉將善謀

第八回 父子聚鹿慘遭剎刃 君臣討逆謀定鋤兇

第九回 失燕土偽帝作囚奴 平宣州徐氏專政柄

第十回 逾黃澤劉郡失計 襲晉陽王檀無功

第十一回 阿保機得勢號天皇 胡柳陂輕戰喪良將

第十二回 莽朱瑾手刃徐知訓 病徐溫計焚吳越軍

第十三回 嗣蜀主淫昏失德 唐監軍諫阻稱尊

第十四回 助趙將發兵圍鎮州 嗣唐統登壇即帝位

第十五回 王彥章喪師失律 梁末帝隕首覆宗

第十六回 滅梁朝因驕思逸 冊劉后以妾為妻

第十七回 房幃溺愛牝雞司晨 酒色亡家牽羊待命

第十八回 得后教椎擊郭招討 遘兵亂劫逼李令公

第十九回 郭從謙突門弒主 李嗣源據國登基

第二十回 立德光番后愛次子 殺任圜權相報私仇

第二十一回 王德妃更衣承寵 唐明宗焚香祝天

第二十二回 攻三鎮悍帥生謀 失兩川權臣碎首

第二十三回 殺董璋亂兵賣主 寵從榮驕子弄兵

第二十四回 斃秦王夫妻同受刃 號蜀帝父子迭稱雄

第二十五回 討鳳翔軍帥潰歸 入洛陽藩王篡位

第二十六回 衛州廨賊臣縊故主 長春宮逆子弒昏君

第二十七回 嘲公主醉語啟戎 援石郎番兵破敵

第二十八回 契丹主冊立晉高祖 述律后笑罵趙大王

第二十九回 一炬成灰到頭孽報 三帥叛命依次削平

第三十回 楊光遠貪利噬人 王延羲乘亂竊國

第三十一回 討叛鎮行宮遣將 納叔母嗣主亂倫

第三十二回 悍弟殺兄僭承漢祚 逆臣弒主大亂閩都

第三十三回 得主援高行周脫圍 迫父降楊光遠伏法

第三十四回 戰陽城遼兵敗潰 失建州閩主覆亡

第三十五回 拒唐師李達守危城 中遼計杜威設孤寨

第三十六回 張彥澤倒戈入汴 石重貴舉國降遼

第三十七回 遷漠北出帝泣窮途 鎮河東藩王登大位

第三十八回 聞亂驚心遼主遄返 乘喪奪位燕王受拘

第三十九回 故妃被逼與子同亡 御史敢言奉母出戍

第四十回 徙建州晉太后絕命 幸鄴都漢高祖親征

第四十一回 奉密諭王景崇入關 捏遺詔杜重威肆市

第四十二回 智郭威抵掌談兵 勇劉詞從容破敵

第四十三回 覆叛巢智全符氏女 投火窟悔拒漢家軍

第四十四回 弟兄構釁湖上操戈 將相積嫌席間用武

第四十五回 伏甲士駢誅權宦 潰御營竄死孱君

第四十六回 清君側入都大掠 遭兵變擁駕爭歸

第四十七回 廢劉宗嗣主被幽 易漢祚新皇傳詔

第四十八回 陷長沙馬希萼稱王 攻晉州劉承鈞折將

第四十九回 降南唐馬氏亡國 征東魯周主督師

第五十回 逐邊鎬攻入潭州府 拘劉言計奪武平軍

第五十一回 滋德殿病終留遺囑 高平縣敵愾奏奇勛

第五十二回 喪猛將英主班師 筑堅城良臣破虜

第五十三回 寵徐娘賦詩驚變 俘蜀帥得地報功

第五十四回 李重進涉水掃千軍 趙匡胤斬關擒二將

第五十五回 唐孫晟奉使效忠 李景達喪師奔命

第五十六回 督租課嚴夫人歸里 盡臣節唐司空就刑

第五十七回 破山寨君臣耀武 失州城夫婦盡忠

第五十八回 楚北鏖兵闔城殉節 淮南納土奉表投誠

第五十九回 懲奸黨唐主施刑 正樂懸周臣明律

第六十回 得遼關因病返蹕 殉周將禪位終篇

《元史通俗演義》:

**回 感白光孀姝成孕 劫紅顏異兒得妻

第二回 擁眾稱尊創始立國 班師奏凱復慶生男

第三回 女丈夫執旗招叛眾 小英雄逃難遇救星

第四回 追失馬幸遇良朋 喜乘龍送歸佳耦

第五回 合浦還珠三軍奏凱 穹廬返幕各族投誠

第六回 帖木真獨勝諸部 札木合復興聯軍

第七回 報舊恨重遇麗姝 復前仇疊逢美婦

第八回 四杰赴援以德報怨 一夫拼命用少勝多

第九回 責汪罕潛師劫寨 殺脫里恃力興兵

第十回 納忽山孱主亡身 斡難河雄酋稱帝

第十一回 西夏主獻女乞和 蒙古軍入關耀武

第十二回 拔中都分兵南略 立繼嗣定議西征

第十三回 回酋投荒竄死孤島 雄師追寇窮極遐方

第十四回 見角端西域班師 破欽察歸途喪將

第十五回 滅西夏庸主覆宗 遭大喪新君嗣統

第十六回 將帥迭亡乞盟城下 后妃被劫失守都中

第十七回 南北夾攻完顏赤族 東西遣將蒙古張威

第十八回 阿魯思全境被兵 歐羅巴東方受敵

第十九回 姑婦臨朝生暗釁 弟兄佐命立奇功

第二十回 勤南略赍志告終 據大位改元頒敕

第二十一回 守襄陽力屈五年 覆壓山功成一統

第二十二回 漁色徇財計臣致亂 表忠流血信國成仁

第二十三回 征日本全軍盡沒 討安南兩次無功

第二十四回 海都汗連兵構釁 乃顏王敗走遭擒

第二十五回 明黜陟權奸伏法 慎戰守老將驕兵

第二十六回 皇孫北返靈璽呈祥 母后西巡臺臣匿奏

第二十七回 得良將北方靖寇 信貪臣南服喪師

第二十八回 蠻酋成擒妖婦駢戮 藩王入覲牝后通謀

第二十九回 誅奸慝懷寧嗣位 耽酒色嬖幸盈朝

第三十回 承兄位誅逐奸邪 重儒臣規行科舉

第三十一回 上彈章劾佞無功 信儉言立儲背約

第三十二回 爭位弄兵藩王兩敗 挾私報怨善類一空

第三十三回 隆孝養迭呈冊寶 泄逆謀立正典刑

第三十四回 滿惡貫奸相伏冥誅 進良言直臣邀主眷

第三十五回 集黨羽顯行弒逆 扈鑾蹕橫肆奸淫

第三十六回 正刑戮眾惡駢誅 縱奸盜百官抗議

第三十七回 眾大臣聯銜入奏 老平章嫉俗辭官

第三十八回 信佛法反促壽征 迎藩王入承大統

第三十九回 大明殿稱尊頒敕 太平王殺敵建功

第四十回 入長城北軍敗潰 援大都爵帥馳歸

第四十一回 倒刺沙奉寶出降 泰定后別州安置

第四十二回 四女酬庸同時厘降 二使勸進克日登基

第四十三回 中逆謀途次暴崩 得御寶馳回御極

第四十四回 懷妒謀毒死故后 立儲君驚遇冤魂

第四十五回 平全滇諸將班師 避大內皇兒寄養

第四十六回 得新懷舊人面重逢 納后為妃天倫志異

第四十七回 正官方廷臣會議 遵顧命皇侄承宗

第四十八回 迎嗣皇權相懷疑 遭冥譴太師病逝

第四十九回 履尊擇配后族蒙恩 犯闕稱兵豪宗覆祀

第五十回 辱諫官特權停科舉 尊太后變例晉徽稱

第五十一回 妨功害能淫威震主 竭忠報國大義滅親

第五十二回 逐太后兼及孤兒 用賢相并征名士

第五十三回 寵女侍僭加后服 聞母教才罷彈章

第五十四回 治黃河石人開眼 聚紅巾群盜揚鑣

第五十五回 失軍心河上棄師 逐盜魁徐州告捷

第五十六回 番僧授術天子宣淫 嬖侍擅權丞相受禍

第五十七回 朱元璋濠南起義 董搏霄河北捐軀

第五十八回 掃強虜志決身殲 弒故主行兇逞暴

第五十九回 阻內禪左相得罪 入大都逆臣伏誅

第六十回 群寇蕩平明祖即位 順帝出走元史告終

《前漢通俗演義(上下)》

《后漢通俗演義(上下)》

《兩晉通俗演義(上下)》

《南北史通俗演義(上下)》

《唐史通俗演義(上下)》

《宋史通俗演義(上下)》

《明史通俗演義(上下)》

《清史通俗演義(上下)》

《民國通俗演義(上中下)》

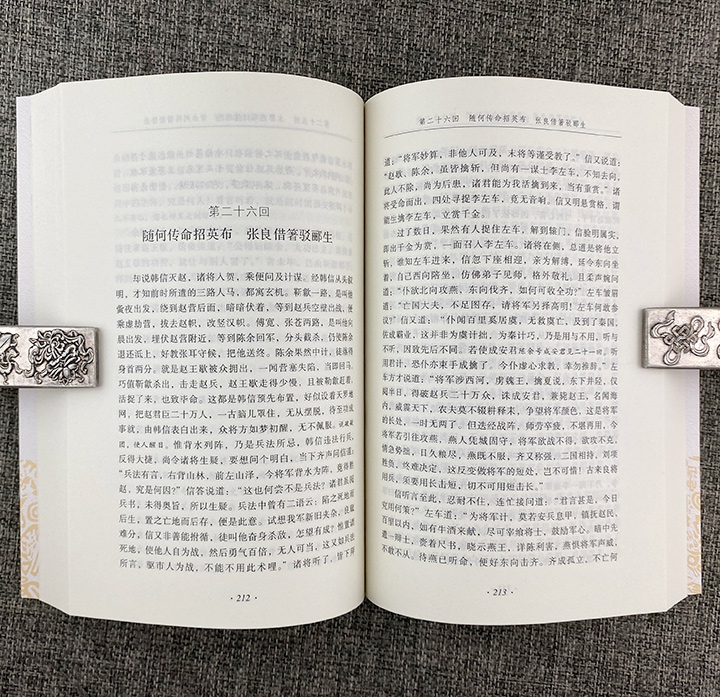

中國歷代通俗演義(全11卷·共21冊) 節選

中國歷代通俗演義(全11卷·共21冊) 作者簡介

蔡東藩(1877-1945),民國時期著名小說家、歷史學家,被譽為中國近現代小說史上“正史演義”創作的集大成者。其以十年之功完成《中國歷代通俗演義》。全書共十一部,一千余回,近七百萬字,記述了從秦統一至民國九年近二千二百年中國歷史。其創作遵循“以正史為經,務求確鑿,以軼聞為緯,不尚虛誣”的原則,并自寫評述。被后人譽為“一代史家,千秋神筆”。

- 主題:

書籍已經收到一陣子了,也讀完一部分了,好書,值得購買!從書本識得了蔡東潘其人,也追購了蔡東潘傳記,蔡老一生可謂命運多舛,能完成此鴻篇巨制,除了堅強的毅力,提現了老一輩對學問的執著,值得后人學習。

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

回憶愛瑪儂

- >

經典常談

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

詩經-先民的歌唱

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

朝聞道